2025年3月19日下午,“文研讲座”第363期、“大事因缘:佛教与中国文化”系列讲座第9讲“武周朝——禅宗崛起的时代”在北京大学静园二院208会议室举行。此次讲座主讲人是东京大学东洋文化研究所柳干康(柳 幹康)副教授,北京大学哲学系王颂教授主持,清华大学哲学系圣凯教授、中国佛学院通然讲师、北京大学历史学系中国古代史研究中心陆扬教授、东洋大学文学部思想文化学科伊吹敦(イブキ アツシ)教授评议。

本次讲座涉及的主要话题为武则天时代与这一时代禅宗发展状况的关系。柳干康教授结合自己近期所作的研究,通过碑文、墓志铭和灯史等重要史料为武则天时期禅宗发展的主要原因提供了全新的、可能的解释;同时柳干康教授还指出,综合三种史料并运用表格等形式分析印证的做法为学术界提供了全新可参考的研究方法。

▴

柳干康老师在讲座中

讲座伊始,柳干康教授首先回顾了禅宗的基本发展特点。作为佛教宗派的一种,禅宗于8世纪左右在中国崛起,随后便以较快的速度传遍了东亚并产生了巨大的影响。在讲座的第一部分当中,柳干康教授主要处理了“谁是武则天”的基本问题。作为中国历史上唯一的女皇帝,正如《尚书·牧誓》当中所述的那样:“牝鸡司晨,惟家之索”,她出身于男尊女卑的传统社会却成功登基为帝,这得益于特殊的历史机遇:684年她迫使儿子唐睿宗禅位于己,改唐为周,称圣神皇帝,开创武周政权。为对抗门阀贵族的敌视,武则天重用科举选拔的新兴官僚,成为“唐宋变革”的先驱。同时,她着力宣传自身执政的正统性,其中尤以宗教手段最为显著。其一,武则天在洛阳兴建规模宏大的明堂,象征受命于天的帝王礼制空间。其二,684年武则天迁都洛阳,改称神都,以洛阳南郊的嵩山为天下之中心。696年她亲赴嵩山举行封禅大典,改元“万岁登封”。这些举措表明,她善于通过“符瑞”与宗教建筑来宣扬自身的合法性和特殊地位。

▴

武则天画像

明弘治11年朱天然序刊本《历代古人像赞》

现藏于中国国家图书馆

在讲座的第二部分中,柳干康教授回答了武则天如何利用佛教的问题。概括而言,武则天主要利用佛教中的两种佛经为自己获得了双重形象,并通过这种双重形象为自己的统治提供了更坚实的正统性。她运用的第一部佛经是5世纪译成的《大云经》。这部佛经写道佛陀告诉净光天女将来“舍是天形,即以女身,当王国土”。690年7月有十位僧人为其做了注疏,认为净光天女的后身就是武则天,并且是“弥勒下生”。“弥勒下生”是佛教当中经典的救世主形象,从隋朝开始受到民众的热烈崇拜;而武则天将这种注疏颁发给全国,并在各地大规模修建大云寺,要求各地僧人阅读讲解,以此来塑造并巩固她作为“人世间救世主”的形象。另一方面,她还利用《宝雨经》将自己塑造为“金轮圣王”的形象。《宝雨经》是达摩流支693年在神都佛授记寺所翻译的,其中记载着佛陀授记给日月光天子的话:“实是菩萨,故现女身,为自在主。”据此,武则天接二连三地围绕着“金轮”更改自己的尊号;从“金轮神圣皇帝” (693年)到“越古金轮圣神皇帝” (694年)到“慈氏越古金轮圣神皇帝” (695年)等等。“转轮圣王”是古印度佛教文化当中维护佛法的重要形象,共有金银铜铁四种转轮圣王,而金轮圣王无疑是最为理想的国王。借此,武则天利用《大云经》《宝雨经》主张自己既是救世主,又是最为理想的国王。

随后,柳干康教授转向了第三方面的讨论,即“武周朝的禅宗是如何崛起的”。柳干康教授充分运用初唐同期的三类文献——碑铭、墓志铭和灯史——来还原禅宗初兴时期的传播状况和教团面貌。柳教授首先介绍了碑铭资料。碑铭是由弟子为高僧圆寂后立碑撰写的纪念文字,内容常歌颂师父的德行与宗风,既是对先师的公开表彰,也是弟子确认自身法统地位的佐证。其次是墓志铭资料。柳教授提到,日本学者最早注意到墓志铭对于禅宗史研究的价值,此后中国学者蒋海怒等也整理刊布了更多相关墓志。这些墓志铭往往记载着墓主生平行状、师承谱系以及宗教实践,因而为重建禅宗早期传播提供了宝贵资料。第三类重要文献是灯史,即早期的禅宗史传著作。唐代中期以后大量出现的传灯录多带有浓厚的宗派立场,而初唐存世的禅宗史料寥若晨星。柳教授强调,当时实存的禅宗史书主要有两部:一部是《传法宝纪》,另一部是《楞伽师资记》,它们表明禅宗史传编纂在武周晚期即已兴起,并远播西北边疆。碑铭、墓志铭与灯史三类材料分别代表着禅宗早期的公共记忆、私人纪念和内部传承,为重构初唐禅宗的传播图景提供了可靠依据。柳教授通过爬梳比对这些资料,勾勒出了禅宗在初唐从江南湖北到洛阳长安乃至更远地区传播兴起的脉络。

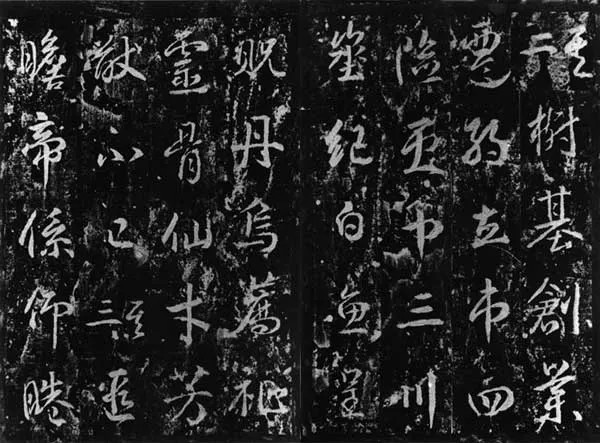

▴

升仙太子碑拓片局部

原碑立于河南省偃师市府店缑山升仙观旧址

利用上述第一手文献,柳干康教授进一步分析了禅宗在初唐崛起的内在因素。首先,在法统谱系方面,碑铭与灯史显示早期禅宗教团已清晰地确立了自身源流:几乎所有资料都一致地将菩提达摩尊为初祖,沿传慧可、僧璨、道信,至五祖弘忍,共“五代祖师”相承。《传法宝纪》同样记录了达摩至弘忍的五传法系,只有《楞伽师资记》一书有所例外。通过确立达摩以来的宗谱,禅宗成功地为自身构建了独立于其他佛教传统的历史身份,奠定了宗派崛起的正统基础。

在教义思想方面,柳教授重点讨论了初唐禅宗对于“顿悟”教理的普遍倡导。这一结论颇为引人注目,因为传统观念常将神秀北宗视为主张“渐悟”,与南宗慧能“顿悟”相对立。然而,通过对碑铭、墓志铭等材料的梳理,柳教授指出:实际上弘忍门下诸大弟子(包括神秀、法如等)皆强调即刻悟入真理的重要性,所谓“顿悟见性”的思想在禅宗初期已成为共同信念。例如,法如碑文称悟入空性,神秀碑文亦称其师“寂照玄理,妙用无穷”;普寂碑则记载禅师“一念悟空”之事迹。柳教授强调,“渐悟—顿悟”二分的对立图式其实源自神秀圆寂后数十年间的宗派论争;在神秀和慧能本人所处的武周及中宗年间,禅门内部并未产生明显的教义冲突,反而在“即心即佛”“当下见性”的看法上有相当程度的默契。

▴

陶善业佛

现藏于故宫博物院

对于禅宗崛起与政治的互动,柳教授提出“外因有据、内因存疑”的看法。他认为武周朝廷积极扶持神秀一派,至少有两大外在因素:其一是政治需求。在薛怀义等宠幸僧徒相继失势后,武则天需要德高望重的高僧为其晚年祈福,她在神秀身上看到了理想范例。其二是社会影响。东山法门的私度僧团在民间势力日隆,武则天可能有意将之纳入国家宗教体制。由于这支私度僧团在社会上颇具号召力,武则天予以重视并非偶然。另一方面,柳教授也探讨了禅宗自身的内在因素,如思想教义的吸引力等。不过他也坦言,当时关于禅师个人思想、在家众心理的材料相对匮乏,难以详细考证其内因。

总体而言,柳干康教授通过严谨剖析碑铭、墓志、灯史等同一时代材料,廓清了武周时期禅宗发展的真实脉络。他以此为基础提出:禅宗在武则天时代崛起有其深厚积累和政治契机,早期北宗禅并不否认顿悟,所谓南北顿渐之争需重新审视;当时禅宗法统一门多脉,并无定于一尊的“正统”,其正统地位是在此后斗争中逐步确立的;武周政权对禅宗的态度带有利用与整合的双重面向。这些判断为学界进一步研究唐代禅宗史提供了全新视角。

评议环节

在评议环节,圣凯教授首先肯定了报告视野宏大,切中禅宗史两个核心问题:一是如何评价神秀的禅法,二是武则天与神秀的关系及政教互动。他表示赞同柳教授根据史料所得结论,认为神秀应归为“顿悟论者”。所谓南宗顿悟、北宗渐悟的对立,并非起于神秀与慧能本人。圣凯教授进一步阐释了自己的看法:神秀与慧能的差异不在“悟”,而在悟与修的关系;二者所证之“悟”本质相同,皆为当下见空见理的顿悟。正如神秀偈语“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”,慧能偈语“本来无一物,何处惹尘埃”,两者殊途同归,皆以明心见性为最终目标。

通然讲师谈到,柳教授讲座促使他重新思考禅宗是如何逐步兴起的。禅宗的形成是一个渐进过程,绝非武则天见到神秀后“一朝崛起”。神秀受重视与道信、弘忍奠基有密切关系。关于武则天为何独重神秀一系,通然讲师认为有内外两方面动因:外部而言,可能与武则天晚年所求的祈福延寿,以及薛怀义被杀后的宗教真空等背景相关。镰田茂雄《中国佛教史》也提出,武则天一方面信奉妖术,另一方面亦敬重真修实证的高僧。因此在薛怀义等“妖僧”倒台后,她转而礼敬像神秀这样德高望重的佛门领袖。但更深层的原因可能在于武则天乃至其后的中央朝廷有意将民间山林佛教势力收编入官方体系。这表明禅宗的兴盛离不开皇家支持,其背后有巩固政权的战略考量。

▴

讲座现场

陆扬教授从唐史研究者的角度,对柳教授的报告给予高度评价,认为将“武后时代与禅宗崛起”作为一个独立议题来讨论非常有意义。以往学界谈禅宗史少有像柳教授这样系统聚焦“女皇与禅宗”的互动,从而揭示禅宗成为国家支持宗派的历程。陆扬特别赞赏柳教授大胆尝试推测武则天晚年对佛教的理解和想象,认为这些推测把我们带回具体历史语境中思考问题。陆扬推测,正是由于顿悟所建立的严密的修行体系产生了巨大吸引力,朝廷遂将以普寂为代表的北宗禅奉为主流。他强调禅宗兴起既是思想史问题,更是制度史问题:禅宗能在武周及中唐崛起,离不开其自身教团建设与修行体系的创新完善。

伊吹教授作为日本禅宗史研究前辈,首先称赞柳干康教授对早期禅宗史料的收集和总结非常精彩;随后他提出,柳教授提到禅宗崛起可能让武则天联想到自己在嵩山的封禅大典,并认为武则天皈依神秀有助于提高其统治正当性,这种禅宗崛起与封禅政治之间的关联目前来看依据不足。他建议进一步寻找证据,方能证明武则天在宗教政策上确实作此考量。

最后,柳教授对与谈学者的意见一一回应。他首先感谢圣凯教授、通然讲师、陆扬教授和伊吹教授的精彩点评。柳教授再次强调,其报告中的结论有层次区别:一部分有扎实史料依据,可以作为可靠论断;而另一部分的推测则仅为个人假说。例如关于“武则天联想封禅”“皈依禅师有利形象”等观点,都是他提出供讨论的可能性,并非已证实的史实。第二方面,针对禅宗宗派意识问题,他认为需要先定义何为“宗派”。若以有明确教主、固定经典教义、独立僧团为衡量标准,则武周时的禅宗尚不算独立宗派——当时东山法门虽有一定派系意识,弟子自称“东山门人”,墓志中也出现“东山法门”字样,说明他们拥有集体身份认同;但这种松散的派系与后来完整意义上的宗派不同,缺乏全国性组织和统一的教义系统。因此,柳教授认为可说神秀门下已具宗派意识的雏形,但禅宗作为正式宗派的确立尚需时间和后续发展。第三方面,关于禅宗兴起的内在原因,由于现有资料对当时禅师具体修行方法、居士心态等“内在面向”记录有限,很难就此得出有说服力的结论;因此柳教授选择首先夯实“外在”证据基础——即确保所有论述建立在可信的一手资料之上。他收集的碑铭、墓志、灯史三类文献恰为此提供了共同基础。一旦学界对这些事实达成共识,再进一步探讨内在思想、社会心理等问题才更有把握。