2025年3月26日下午,“文研讲座”第365期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“洪业与哈佛燕京学社”。本次讲座主讲人为《洪业传》作者陈毓贤老师,主持人为北京大学外国语学院陈明教授。斯坦福大学教授艾朗诺,北京大学历史学系陆扬、北京大学图书馆邹新明等也参加了讲座。

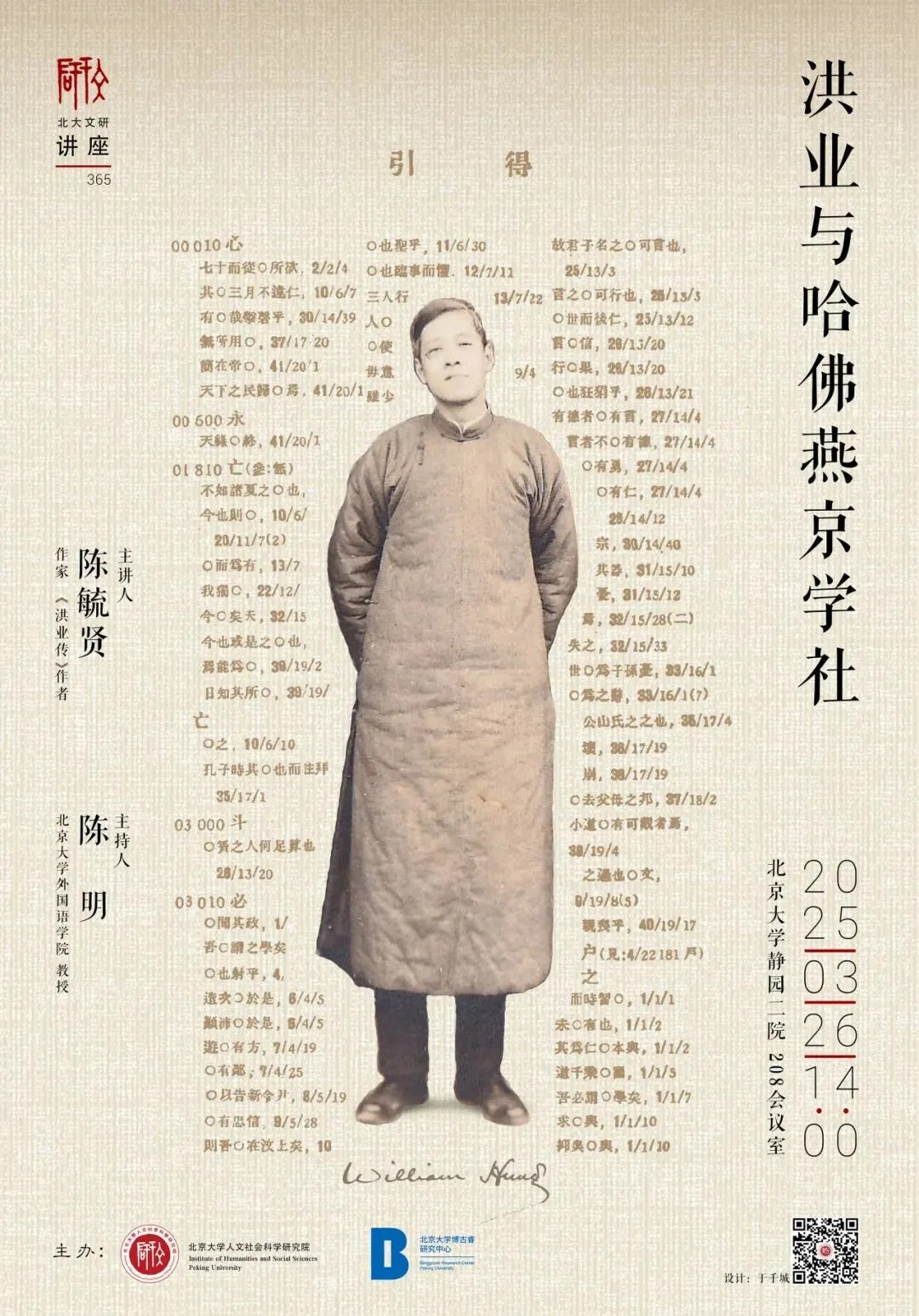

洪业(1893-1980),著名史学家、教育家,原燕京大学历史系教授,也是卓越的学术领导者,曾担任燕大历史系主任、燕大图书馆馆长、研究院文科主任及导师等。在洪业生命的最后时光,陈毓贤女士曾每星期携带录音机到洪业先生家,对其进行访谈,并在此基础上撰写了《洪业传》。本次受北京大学博古睿研究中心的邀请,陈毓贤女士回访北大,参加博古睿研究中心燕南园新址启用仪式,她也借此机会分享她对洪业研究的心得。

讲座伊始,陈毓贤老师追忆1978年至1979年采访洪业时的情景,他们几乎每星期天下午在洪业家中厨房一起吃茶点、聊天,陈老师用录音机保存了洪业的口述,整理成洪业的传记。当时她其实对书中许多人与事都不甚清楚,书稿经洪业故旧看后觉得没太大问题便出版了。这些年来她读了不少书,重温当时所做的笔记,依据她现在对人物的理解,对事情的来龙去脉做了些重构。陈老师坦言,如果想完全还原当年的人和事,最理想的方法是把所有原始文献都挖掘出来,即使那样也不敢有百分百的信心,因为文献的保存与否有很大的偶然性,而且有时文献记录和真实的历史不完全一致,许多敏感话题又往往面对面交代,没有付诸文字,有些微妙的动机当事人也经常不会明说。本次讲座,陈老师尝试对哈佛燕京学社筹办的过程、洪业编纂引得与其神学学术背景的关联、哈佛燕京学社欲在燕京大学培养博士三件事情谈谈自己的理解。

▴

陈毓贤老师在讲座中

哈佛燕京学社能够成立的机缘,与美国富豪霍尔(Charles Martin Hall)留下的一笔巨额遗产有关。霍尔出生在一个牧师家庭,他爱好科学、音乐、大自然,因发明用电分离铝土矿石而致富。1914年,霍尔去世,然其生前无子嗣,故在遗嘱中指定将财产的三分之二捐赠给美国教育机构,三分之一捐赠给亚洲或东欧英美人办的教育机构。遗嘱执行人是其创业伙伴、美国铝业公司总裁戴维斯(Arthur Vining Davis)与该公司的律师长约翰逊(Homer Hosea Johnson)。至1924年,霍尔的遗产已分给三十余所机构,仍有一千四百多万的余留。铝比铁轻,又不生锈,突然那么便宜,从船舱到厨房用具都有市场,铝业公司业务兴隆,却屡被政府以垄断市场为由起诉,因此,戴维斯急于找到能付诸绝对信任的人,以接管霍尔的遗产事宜。

▴

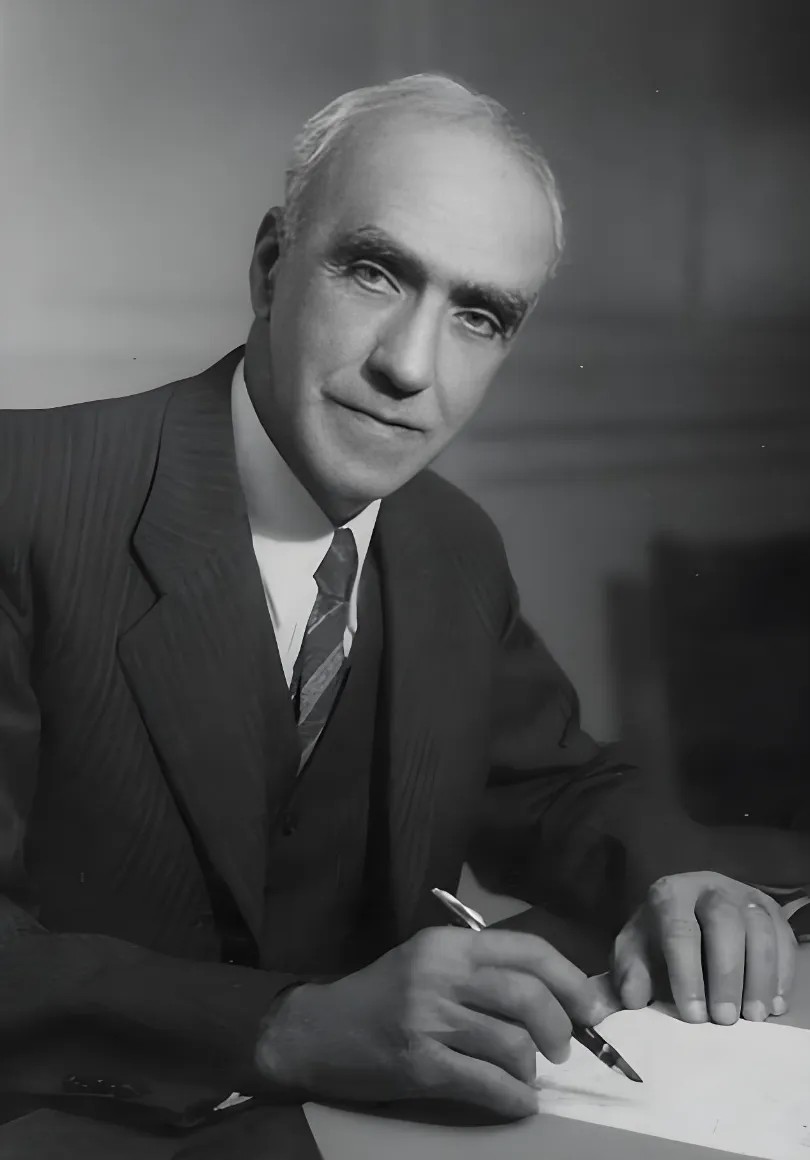

司徒雷登

(John Leighton Stuart,1876-1962)

此时的燕京大学尚处在发展阶段,共有三个学院:文理学院(男院)由洪业管理,女院由费慕礼(Alice Frame)管理,宗教学院由刘廷芳管理,洪业所任职位相当于学校的教务长。身为燕京大学校长的司徒雷登(John Leighton Stuart)在1919年就职后,便立意办一所培育精英的大学,彼时正在为筹款奔走。燕京大学的副校长路思义(Henry Winters Luce)在司徒雷登与戴维斯之间牵线搭桥,安排了司徒雷登与戴维斯的午餐。两人父亲都是牧师,有共同语言,显然谈得很融洽。司徒雷登过后告诉洪业:他们吃完午餐上咖啡时戴维斯才问他为什么需要钱,需要多少钱。司徒雷登急得满头大汗,随口说一百万,戴维斯马上说好,让他很后悔没有多要。从这一点可见戴维斯对司徒雷登绝对信任,也可见他急不及待要把遗产赶快分发完,了结这件事。

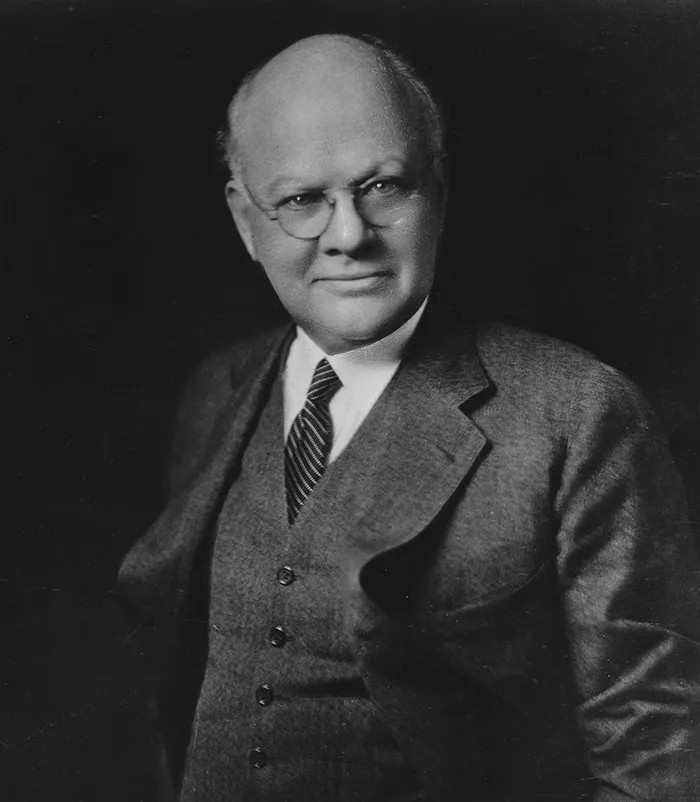

推动哈佛燕京学社成立的另一关键人物,是哈佛大学商学院的多纳姆(Wallace Donham)。他曾在哈佛校长私人资助下就读于哈佛大学法学院,毕业后进入波士顿银行工作,随后返回哈佛担任商学院院长。在哈佛大学法学院的学习经历,给予多纳姆工作上很多启发。譬如,法学院有“个案教学”的模式,即围绕一个话题或方案集体讨论,最终确定解决方案,多纳姆也将其引进商学院,这一创举推动了商学院的发展,也令多纳姆受到同僚的敬佩。此外,多纳姆还主持哈佛的募捐事务,他听说霍尔遗产还有大笔金额,但必须用于东欧与亚洲的教育,遂在1924年拜访戴维斯。戴维斯建议多纳姆去和司徒雷登商量,共同构拟一个合乎遗产条例的方案。

▴

多纳姆,哈佛商学院第二任院长

(Wallace Brett Donham, 1877–1954)

然而,当时的哈佛大学对中国研究感兴趣者寥寥无几:历史系柯立芝(Archibald Cary Coolidge)开设“1972年后的远东”这门课程,是哈佛大学第一次开设与亚洲有关的课程;哲学系伍兹(James Haughton Woods)研究梵文和佛教,所以对日本与中国文化颇为关切,曾于1921年邀请赵元任在哈佛大学教汉文,后来赵元任又推荐了梅光迪继任;此外,对中国最热心的是在哈佛博物馆任职的兰登·华纳(Langdon Warner),他曾从敦煌带走一批壁画,因此希望能利用这笔经费进行研究。在这种情况下,多纳姆与司徒雷登在商议后达成共识:创办一个独立的东亚文化研究机构,即“哈佛燕京学社”。其中,设立托事(trustees)九人,三位代表哈佛大学,三位代表燕京大学,三位为中立方。燕京大学可以利用该款扩充其图书馆,设立硕士课程,把杰出的硕士送往哈佛大学深造,同时美国学者也可到燕京大学进修。哈佛大学则可利用该款扩充博物馆中的亚洲收藏,创建中日文图书馆,加强亚洲课程,并资助美国学生到中国学习。为使哈佛大学的介入更合理,筹备过程中还提出哈佛大学可以协助训练亚洲学者运用西方治学方法,哈佛大学博物馆可以帮助亚洲人认识自身文化等等。哈佛燕京学社的总部设在哈佛大学,燕京大学只是一个办事处,哈佛大学因而占据地理优势。

▴

燕京大学校区

此外,为了履行戴维斯先前所作的一些承诺,哈佛燕京学社负责每年拨款给齐鲁大学、金陵大学、岭南大学、福建协和大学及华西大学五所在华教会学校;为和哈佛燕京学社的任务接轨,限制这些学校将款项仅用于中国文史的教学,并鼓励它们把优秀的毕业生送往燕京大学读硕士。哈佛燕京学社每年亦拨款给其他两个机构:俄籍梵文专家钢和泰(Baron Alexander von Staël-Holstein)主持的 “中印汉学研究所”,让他可以继续安心在北京做学问(这很可能是胡适建议的);以及一所美国传教士在印度办的农学院Allahabad Agricultural Institute。这样一来,戴维斯便可将霍尔遗产余额全移交给哈佛燕京学社,从此不必为此事操心了。

▴

钢和泰,1877—1937

于是,哈佛燕京学社的创建方案就在多方努力的推动下敲定。1928年1月,哈佛燕京学社正式在麻州立案,代表哈佛大学方面的三位托事是教授远东史课程的柯立芝,哲学系的伍兹,以及研究院院长。代表燕京的是三位在美国的董事,其中埃里克·诺斯(Eric North)担任此职务直到1966年,是洪业的有力支持者。1928年秋,洪业、哲学系博晨光(Lucius Porter)以及钢和泰三人到哈佛大学访问,协助哈佛燕京学社开展事务。学社的图书馆建设也提上日程,在哈佛大学读经济博士的裘开明(Alfred Kaiming Chiu)被聘为“哈佛燕京汉和图书馆”(即后来的哈佛燕京图书馆)首任馆长。社长则聘请了当时最为著名的汉学家伯希和(Paul Pelliot)担任,但伯希和只愿在哈佛一年。一直到1934年,此职务才由东京大学毕业并获圣彼得堡大学博士的叶理绥(Serge Elisséeff)接管。一个以汉学研究为主的机构,社长竟由一位不甚懂中国文化的俄人担任,似乎不太适宜,但他是伯希和推荐的,而这事大概和哈佛博物馆的华纳兴趣后来转向日本文物有关。陈毓贤老师穿插讲述了洪业等人保护敦煌壁画的曲折遭际。在华纳的怂恿下,为了将更多敦煌壁画带回哈佛大学,托事会竟然拨款五万元给年迈的斯坦因,支持其再到敦煌探险。此事洪业得知后便力图劝阻,可惜未果,好在当时中国政府已有守护壁画的措施,斯坦因此行终是空手而还。

百余年后回望这段历史,陈毓贤老师提出这样的疑问:热爱科学、崇尚种族平等的霍尔,其遗嘱中想要资助的,真的是像哈佛燕京学社这种以古代文化为重心的研究机构吗?还是说,资助类似于印度农业研究所那样,曾对印度粮食自足的“绿色革命”做出重要贡献,以农业研发和教育为主的科研机构,其实更符合霍尔本人的意愿呢?哈佛燕京学社的形成,显然并没有把立遗嘱人的初衷作为第一考量,反映的是当事人的背景和雄心。遗嘱执行人急于把这档事交给司徒雷登和多纳姆负责,主持燕京的司徒雷登和负责哈佛募款事务的多纳姆自然不推辞;哈佛方面热衷收集亚洲古物的华纳与燕京方面对中国古代史兴致浓厚的洪业,不谋而合地决定了这笔巨款的去向。值得庆幸的是,这笔款项并没有白花,在历代学人的接力下,如今的哈佛燕京学社已成为一个涵盖中国、日本、韩国、越南,以及南亚研究的文化宝库,造就了无数西方汉学家,也惠泽无数亚洲学者,成为了连接东西文化交流的桥梁。

▴

紫藤花会合影,1935年秋于燕南园54号

(中间倚柱者即洪业)

陈毓贤老师分享的第二部分内容是洪业的神学学术背景对引得编纂的影响。陈老师认为,洪业的引得编纂工作很有可能是受到《圣经》索引的启发。西方的神学学术训练十分看重经典阅读。《新约圣经》的原文是古希腊文,而各译本多少扭曲了原意,所以传统西方神学院要求学生学看古希腊文,严格的还要求学生学古希伯来文,因《旧约圣经》是古希伯来文写的。学生们在阅读时会借助索引查找希腊文的《新约圣经》,以便对读。洪业在哥伦比亚大学做硕士论文时,研究的是《春秋左传》,他发现哥伦比亚大学图书馆藏有《四库全书总目》,其中记录的很多与《春秋》相关的著作此前闻所未闻。习惯使用《圣经》索引的他, 必会感到若《春秋》经传注疏都有索引,做学问会方便很多。这也是为何其他学者都没有想到为书籍编索引,而洪业有这个念头的缘由。引得丛刊中《春秋经传注疏引书引得》的长序文就是洪业亲自写的。

讲座的最后部分,陈毓贤老师钩沉了哈佛燕京学社欲在燕京大学培养博士的一段往事。从1928年哈佛燕京学社正式成立至1940年,洪业培育了一批杰出硕士,有些已学成回燕京大学教书。哈佛燕京学社的汉学引得系列也已推出六十多种引得,工程将要完成。四十七岁的洪业对教育事业仍充满热诚,办博士课程可说是自然的发展。尽管当时华北已在日军的占领之下,好在燕京大学当时挂了美国国旗,日军暂时不敢侵犯。陈老师相信燕京谋划博士点的创设与1939年哈佛燕京社长叶理绥的一封来信有关,叶理绥在信中指责燕京大学的邓之诚、张尔田、张星烺等人没有西方人文学术训练,不够资格教研究生。这一傲慢态度令洪业和司徒雷登深感愤懑。事实上,其所批判的诸家均非无识之人:邓之诚虽毕业于云南某师范学堂,却家学渊源深厚;张尔田曾在清代当官,贯通古今,有多种受学界推崇的著作;而张星烺在哈佛大学读的虽然是化学,但文史根底非常扎实。洪业和各系教授商量,大家都深感燕京大学具备条件培养自己的人文博士。他亲自到美国,向托事会提出“五年计划”,谓可节省把硕士送到哈佛的开支,获得了批准。遗憾的是,就在洪业拿到批准的第二年,珍珠港事件爆发,美国正式对日宣战,日军马上查封了燕京大学,把洪业、邓之诚等人押入牢狱,创立博士课程的计划只能不了了之。

▴

陈毓贤在洪家厨房访谈

麻州康桥, 1978

陈毓贤老师回忆,在当年与洪业的访谈中,他没有直接提及这段经历,只对陈老师说他1940年曾打算在原属于徐世昌的那块地上(今北京大学鸣鹤园)扩建校舍,给增聘的教授住,也许因为在其心中这始终是件巨大的憾事。燕京大学当时在各方面都绝对具备培养人文博士的条件。师资上,历史学与考古学专家有顾颉刚、洪业、邓之诚、张星烺、聂崇岐、张尔田、齐思和、侯仁之、翁独健、容庚、鸟居龙藏;社会学家有吴文藻、赵承信、林耀华;哲学家有冯友兰、张东荪、博晨光;宗教学家有赵紫宸、陈观胜、王克私(Philippe de Vargas);文学家有马鉴、沈尹默、俞平伯、钱玄同、马裕藻、谢婉莹、许地山;语言学家有陆志韦、高名凯;还有留学获得博士学位即将归国的费孝通、周一良、杨庆堃和郑德坤等人。硬件设施上,燕京大学拥有一流的图书馆,又有“哈佛燕京学社汉学引得从刊”、《燕京学报》、《史学年报》、《禹贡》等专业人文社科学术研究工具;无论学术与文化环境,都可跻身国际前列。可惜天不遂人愿,洪业等人的计划,终于成为一桩未竟的事业,幸而他们的教育理想,约半世纪后被迁入燕园而留用了许多燕京教职员的北京大学实现了。

▴

讲座现场

讨论环节由陈明老师主持,在场的各位老师就陈毓贤老师的讲座内容进行提问与交流。北京大学历史学系陆扬老师首先发言,他对陈老师推断洪业引得编纂受神学学术研究方式启发表示赞同,并由此推想,洪业同时代的很多学者已将古代经典视为一般的研究著作,但洪业却独重经学经典,这一治学态度或许也与其神学训练有关。斯坦福大学东亚语言与文化系艾朗诺教授分享了上世纪七十年代与洪业相识的往事,称许洪业是很会讲故事的人,陈老师补充道,艾朗诺博士论文选择研究《春秋左传》的叙事方式,主要是想就近向洪业求教。北大图书馆特藏部主任邹新明与馆员栾伟萍介绍洪业书信与钢和泰藏书调查整理现状。正在整理周一良日记的孟繁之提出周一良战后回燕京执教对薪酬不满一事,问燕京中外教职员是否薪酬不同,洪业和陈观胜是拿中国人薪酬还是西方人薪酬?陈老师回应,当时西方人薪酬是美金算的,中国人的薪酬是法币算的,陈观胜生长于夏威夷,理应拿美金;洪业起初和西方人一样拿美金,但法币贬值得非常厉害,两者差别愈来愈大,洪业不愿成为中国同事中唯一一个拿美金的,自愿降低薪酬。陈明老师介绍了为此次讲座海报提供照片的吴景键老师,洪业位于燕南园54号的故居荒废多年后,经博古睿研究院修复成为其中国中心,在3月25日举办了开张典礼,现在该中心一楼有个关于洪业的展览,策划人便是吴景键。陈老师还提到,现在有关哈佛燕京学社的档案一部分在北大,一部分在哈佛,还有一部分在耶鲁的档案馆。讲座在陈毓贤老师播放的一段对洪业的访谈录音中结束。