2025年4月22日下午,“文研讲座”第374讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“从云冈到龙门——中国早期石窟寺的脉络”。本次讲座主讲人为北京大学考古文博学院教授韦正,主持人为北京大学哲学系教授王颂,评议人为北京大学艺术学院助理教授柯伟业(Michael Cavayero)。

讲座伊始,韦正老师介绍了这一研究的缘起、可行性及意义。一方面,关于云冈石窟和龙门石窟各自的特点及二者之间的关联,仍有许多问题尚未厘清。例如,龙门石窟古阳洞佛像和服饰为何多呈现云冈石窟早期的特点?云冈第三期的风格,是自主发展还是受到了龙门的影响?二者的关联问题,不仅关乎云冈和龙门的关系,也涉及考古学理论在实践中的运用是否恰当。另一方面,虽然题目是“从云冈到龙门”,但研究内容大量涉及南朝建康。龙门石窟与云冈石窟的相似之处,体现了前后传承关系,而二者的差异处,一般都认为与孝文帝迁都洛阳后引入建康文化有关。目前对这一观点理论上的合理性强调较多,而实际的举证和分析仍有不足。基于以上两点,从发展脉络的角度探讨云冈石窟与龙门石窟的关系很有必要。

▴

韦正老师在讲座中

比较研究是最简便有效的研究方法,但在开展比较前,需要考虑研究对象是否具备可比性及比较的恰当性。云冈石窟和龙门石窟具有明确的可比性:从开窟背景看,二者均与北魏都城迁徙相关,历史因素的前后承袭与转变较为清晰,为比较研究提供了客观便利的条件;从内涵来看,两处石窟内涵极其丰富,在石窟性质、石窟形制、造像题材与布局、铭刻题记等方面均足以支撑深入的比较分析,南京栖霞山石窟虽规模较小,但内涵同样丰富,可适度纳入讨论框架。韦正老师还指出,这三个石窟具有典型性和研究的代表性,它们均关联古代都城,且均为帝王和高级官僚贵族石窟,研究中无法脱离政治背景的影响;其开凿时段早于其他地区石窟的普遍发展期,艺术特征纯粹且独特。

以这三个石窟为起点,研究价值体现在两个层面:其一,对石窟艺术研究的指导作用。云冈与龙门石窟作为北魏不同时期都城的佛教艺术地标,其营造模式、造像风格等对当时及后世的石窟艺术影响深远(如对晋东南地区的武乡良侯店、高平大佛山等小石窟的影响)。其二,对跨领域研究的辐射作用。在南北朝地面建筑、佛寺遗迹近乎无存,城市考古进展有限的背景下,石窟研究成为一窥当时地面寺院、建筑艺术、文化交流乃至社会风貌的重要窗口。更进一步说,由于云冈和龙门石窟的特殊性和丰富性,对二者的探讨早已超越单纯的石窟艺术范畴,成为解读当时佛教艺术、甚至平城与洛阳时代整体文化状况的关键切入点——某种意义上,云冈石窟和龙门石窟分别是平城时代和洛阳时代的文化象征。

▴

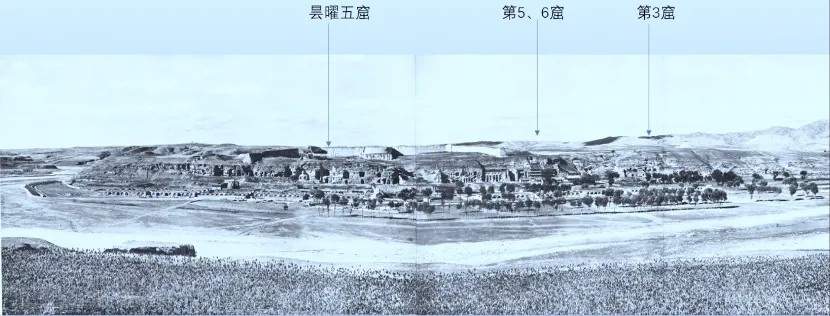

云冈石窟全景

采自水野清一、长广敏雄《云冈石窟》卷一

韦正老师简要介绍了三处石窟的概况。云冈石窟中,昙曜五窟、第3窟以及第5、6窟为超大型窟,其中第3窟未完整开凿;龙门石窟分东山和西山,其中北魏洞窟均分布于西山,宾阳三洞是帝王窟,慈香窑一带分布的北魏窟,除了宾阳三洞和唐代卢舍那大像龛,体量无出其右者;南京栖霞山石窟现存的主要龛像有明确编号,其中最大的一个龛是无量殿(下020窟),下019窟为双佛窟,下024窟为三佛窟,下021窟和下022窟是一个双窟。

▴

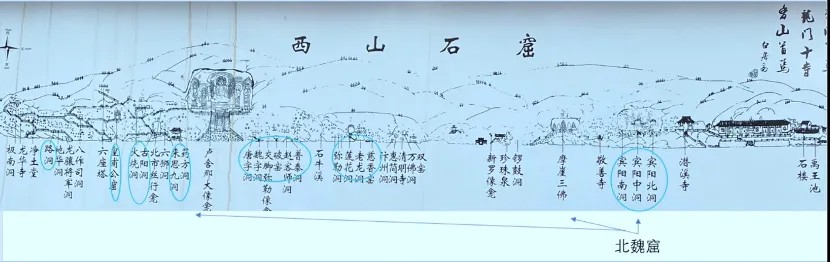

龙门石窟北魏洞窟的分布情况

接下来,韦正老师从性质、形制、造像题材、题记几个方面展开脉络分析。性质上,云冈石窟和龙门石窟都以帝王窟为主。一方面,云冈与龙门石窟的帝王窟以皇权为核心,构建了一个独特的神圣空间体系。云冈石窟中,昙曜五窟、第3窟、第5、6窟三组特大窟,可能分别对应北魏太祖以下五帝至文成帝、献文帝、孝文帝与冯太后。韦正老师认为,与这三组窟相应的是7、8窟,1、2窟,9、10窟小窟,它们在空间布局上刻意与大窟保持距离,隐含着“小窟回避大窟”的原则。龙门石窟在这一点上一脉相承,宾阳三洞作为典型的帝王窟,不与古阳洞等其他窟共处,在空间上严格分隔,所谓“准代京灵岩寺窟"是就帝王窟而言。另一方面,帝王窟具有“先进性”(相应的是其他窟的相对“随意性”),这集中体现在造像服饰的变革上。云冈第5、6窟佛像褒衣博带式有别于之前的袒右,龙门宾阳中洞佛像也为褒衣博带式而非袒右式,似乎是对平城时代晚期流行佛装的继承,这与古阳洞两侧壁上层大龛多为袒右式形成对比。大龛功德主不乏北魏亲王,开凿时褒衣博带也早已存在,韦正老师推测,可能是此时虽已进行了孝文帝服制改革,但帝王以下的高级贵族官僚仍有较大的自由选择余地。更值得注意的是,古阳洞北侧壁上层大龛最内一龛由前三龛的袒右改为了褒衣博带,这可视为对宾阳中洞佛像的主动追随。宾阳中洞标志着“皇家范式”的确立,其他洞窟的造像选择从相对随意转向主动遵循。

形制上,龙门宾阳三洞差异显著,中洞尚能见与云冈石窟的关联,南北洞出现的新因素则与南方艺术风格密切相关。韦正老师从平面、窟顶、坛座及总体形制几方面略作讨论。宾阳三洞平面均近方形,其无中心柱的设计造成与云冈关系疏远之感。实际上,云冈第7、8窟为方形平面,第5窟和昙曜五窟虽非方形,但其三壁三佛的表现一般认为是佛殿之制,第六窟后部模拟佛殿内一铺龛像,平面处理为后部略弧。考虑到当时地面佛寺应存在改汉式宫殿为之者,因此,将宾阳三洞的方形平面视为云冈基础上的发展更为合适,不必一定追溯到南方。并且,佛像的体质特征也可作佐证:宾阳中洞佛像有鲜卑人特征,而非典型的秀骨清像,可见平城与鲜卑传统在洛阳时代仍有延续。

宾阳三洞及后来的皇甫公窟等,都为穹隆顶,区别于云冈石窟的马蹄形顶或平顶;其顶部装饰方式采用适应穹窿顶的天幕设计,亦异于云冈惯用的平棋藻井。值得注意的是,南京栖霞山石窟几乎全为穹窿顶,这种高度相似性难免引发龙门石窟受栖霞山石窟影响的推测,而通坛的出现则进一步支持了这一观点。坛座中,座指佛座,坛指佛坛,前者早已有之并且可移动,后者为新兴事物且不可移动,宾阳中洞与南洞的差异在坛座上表现得十分明显:中洞(如第20窟、17窟)须弥式或方形佛座也都不必追溯到南方,可认为其直接承袭自云冈;南洞的佛坛则是受南方影响的明确标志,其通坛因被唐代截断,原状可参考路洞等加以想象。二者差异还可进一步由龙门皇甫公窟和南京栖霞山石窟造像的高低错落布局佐证。此外,古阳洞正壁造像及北侧壁第一层最里面大龛的褒衣博带风格,均需结合佛坛才能获得较好理解。

总体形制上,关键是佛殿的模仿问题。宾阳三洞的穹窿顶虽未完全模仿建筑覆斗顶(带天花的内槽样式),但通坛的存在确已表明是佛殿。韦正老师认为,争议在于中洞三壁三佛是否为汉式佛殿:其形制与西域回字形佛寺接近,若源于西域,则理解为汉式佛殿似乎不太合适,反证云冈上承西域特征。由此,宾阳中洞与南洞的差异,本质是渊源的分野——前者或含西域因素,后者为汉式佛殿。大同邢合姜墓石椁图像的配置(两侧壁二坐佛与正壁佛像构成三壁三佛),或可帮助理解从三壁设置佛像到只有正壁出现佛坛的演变。长时段看,只在石窟正壁设置佛像是对佛殿的逼真模仿,而三壁三佛可视为早期中原北方佛殿的一般形式(这并不妨碍当时已经存在只在正壁设置有佛像的佛殿,但可能不像南方那样是主流)。从布局上则可以更清楚地看出南洞、北洞及后来的皇甫公窟(年代较晚,表现更明显)对佛殿的模仿:两侧壁没有像三壁三佛那样安排佛像,而是留白(也因此在唐初时被利用起来开凿唐龛)。

▴

龙门宾阳中洞

韦正老师进一步指出,通坛之制的形成或与礼佛方式的转变密切相关:三壁三佛式洞窟延续印度佛教传统,允许入殿环绕礼拜;通坛布局可能对应汉式殿堂式佛殿的殿外礼拜。这一转变或许与孝文帝迁都后推行汉化政策有关,但目前缺乏考古材料验证,暂属推测:大同北魏贾宝墓中殿门外礼拜方式应承自汉晋,这种礼仪在南方可能更流行(可间接参考法隆寺金堂);奈良唐招提寺大殿虽然年代较晚,亦能作为此前中国南北方均存在殿外礼佛传统的佐证。因此,实际情况很可能是,南北方都存在三壁三佛与殿外礼佛并存现象(栖霞山石窟中有三壁三佛窟即下024),孝文帝迁洛后,殿外礼佛之制因契合中国传统而获得了充分认可和流行。龙门石窟中大量元素明确来自南方,殿外礼佛的合理性也更倾向与南方传统有关。南京栖霞山石窟兼有三壁三佛和正壁通坛之制,而龙门石窟中通坛逐渐成为主流,这可理解为北魏后期刻意推进汉化的体现。

造像题材方面,主要是弟子像问题,韦正老师提出几个关键论点:其一,域外佛像中弟子像罕见,似乎难以发展为中国发达的弟子像;其二,云冈石窟之前,河西地区零星的弟子像似乎也难以衍生出云冈第6窟弟子像(金塔寺东窟中心柱背面弟子像,说明二弟子可能早已有之,但这非常设之制);其三,云冈第6窟弟子像更有可能是北魏服制改革的产物,其形成不排除受南方影响的可能;其四,已发现的南朝弟子像虽年代晚于北魏迁洛,但此前就存在的可能性较大;其五,龙门石窟弟子像的发达看似传承自云冈石窟,但其更大的推动力应源于南朝。

至于题记,龙门石窟题记丰富,与云冈石窟题记极少形成对比。这种差异反映出龙门石窟的性质较云冈更为复杂:宾阳三洞与云冈第一、二期大窟相似,都无题记,体现出帝王及皇家窟的属性(无需题记标识身份);云冈第11窟表明,云冈第一、二期中王公贵族虽有造窟意愿但没有资格,这与龙门形成制度分野。龙门宾阳三洞孤处于西山北部,与其他北魏窟保持距离,凸显帝王窟的独尊地位。反观古阳洞(及类似的莲花洞),内置大量龛,其龛主多为高层人物,却共聚一窟,推测该洞窟的营造应在某位或某几位地位极高人物主持下进行,虽可能获得皇帝允许,但其造窟目的同皇家或帝王窟存在差异。

韦正老师对脉络分析部分作出小结:云冈与龙门两处石窟,官僚贵族窟总体追随帝王窟,二者可视为一个整体;两处石窟的发展脉络呈现出清晰的承袭与转变,承袭主要体现在洞窟性质,帝王窟的神圣性最为典型,部分题材和布局(如三壁三佛)的延续性也较为明确,转变则集中于佛坛出现和服饰革新,这方面与南京栖霞山石窟有直接关联。值得注意的是,云冈二期后段(即平城时代晚期的太和年间)出现的第5、6窟,与之前有所不同,对这一现象的阐释需要正面涉及南方,所以下面作进一步讨论。

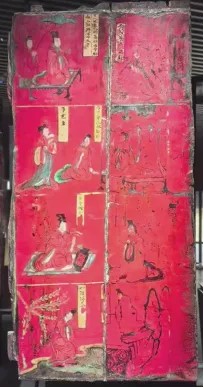

▴

司马金龙墓屏风漆画

韦正老师援引司马金龙墓屏风漆画,说明平城时代晚期受到南方影响的可能性:屏风虽为平城制作的明器,但其中女性人物的十字形发髻、蔽膝与时尚飘带都颇具南朝画风。云冈第5、6窟及16窟、11窟、13窟出现的V字形领口褒衣博带,可能借鉴南方,也可能是汉晋以来中原北方就存在的服饰传统。U字形领口褒衣博带来自南朝的结论则较为明确:宾阳中洞为U字形领口,而U字形领口为南朝佛衣的典型特征(栖霞山石窟、南京南朝佛寺出土的陶佛像、成都出土的南朝造像可佐证)。考虑到V字形领口为当时帝装的正常样式(巩县石窟礼佛图等可以说明),U字形领口并非南朝帝王服饰,而是针对佛造像的创新设计(可从《历代帝王图》和“竹林七贤”壁画加以推测),因此宾阳中洞孝文帝礼佛图中人物领口为V字形,而正壁佛衣为U字形,这一差异或暗示着佛衣与帝装的分野,云冈第5、6窟的V字形领口应是佛装模仿帝装,与昙曜五窟“帝高于佛”或“帝佛匹敌”理念相合。

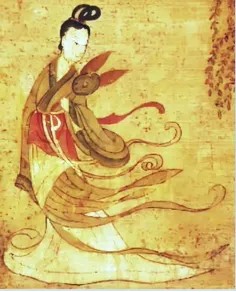

伴随而来的是云冈第三期的来源问题,若承认南方影响龙门,则需正视龙门对云冈的反向影响,这本质是北魏新旧都的文化互动关系。传统观点认为,龙门出现的新因素源自云冈,且云冈在迁都后仍有发展(宿白先生早年论断),但此视角难以解释如敦煌第285窟等案例中的矛盾。现在的新材料使我们有条件、也有必要重新思考:云冈二期只有V字形领口(如第6窟坐佛、第11窟七佛及明窗西壁、第13窟七佛),而云冈三期佛衣的胸前特征一部分与云冈早期相同,另一部分则接近龙门,这可直接证明龙门对云冈的反向影响。韦正老师指出,进一步的讨论旨在打破文化单向传播这一认知,强调建康对洛阳、洛阳对平城的影响路径,以及建康对平城的影响很可能在迁洛之前就已产生。

▴

云冈第6窟坐佛

最后,韦正老师总结,北魏开启了佛教艺术正式中国化的新阶段:云冈石窟代表了平城时代以鲜卑和北中国君主视角对犍陀罗式佛教石窟进行的改造,龙门石窟代表了洛阳时代以鲜卑和汉人君臣视角对佛教石窟的进一步改造;从云冈到龙门的演变中,建康(南方)的影响是关键,洛阳时代新因素的出现,本质是北魏君臣充当南朝文化代理人对其的主动吸纳与转化,而非单纯的北方传统延续;表面上,石窟艺术的总体面貌和发展脉络取决于平城、洛阳、建康三都的政治文化格局,但其深层动因是地面佛殿形制与礼佛方式的变革。总之,从云冈石窟到龙门石窟,很大程度上是从云冈、栖霞山石窟到龙门石窟,是佛教礼拜空间从犍陀罗式向中国式佛殿的转型,此即中国早期石窟发展的主要脉络。

评议环节

在评议环节,王颂老师表示,韦正老师的研究具有诸多独创性与前沿性,尤其对通坛之制的解释,揭示了寺院空间变革与中华礼制传统的深层关联。柯伟业老师从多个维度分享了自己受到的启发:首先,韦正老师很好地做到了宏观视野与微观个案的平衡,突破了传统佛教艺术研究方法只聚焦于具体案例的局限,将云冈、龙门置于更宏观的佛教考古整体框架下,凸显出二者在北魏石窟艺术演进中的阶段性定位;继而提出一点思考,石窟从云冈到龙门的转变,其本质是否可以理解为空间形制与礼拜方式的双重汉化;方法论上,韦正老师启示我们在研究中应避免概念的泛化,分层辨析改造的动因,建立起一个时空坐标或许能帮助更好的解读;最后提出一个问题,在演变过程中,塔和石窟的形制、空间布局以及佛像位置的调整,是否与佛教戒律接受、改造的不同程度有关。