2025年4月21日下午,“文研讲座”第373期、“当代法国思想”系列讲座第一讲,在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“晚期福柯的问题域:知识考古学与权力谱系学之后的福柯”,讲座主讲人为中国人民大学哲学院教授、北京大学人文社会科学研究院邀访学者张旭,主持人为中国社会科学院外国文学研究所研究员张锦。

讲座伊始,张老师深情回忆了上世纪90年代在北大求学期间参加由青年教师李猛组织的“福柯小组”,与师友共读福柯著作的经历。小组成员每周六聚在杨立华向导师汤一介借用的中国文化书院(现北大治贝子园),逐句研读福柯著作,四五年间翻译了逾百余万字的《福柯文选》。同时,小组成员也产生了一大批福柯式的研究成果:李猛以福柯的权力技术分析现代社会(参见李猛《除魔的世界与禁欲者的守护神》《论抽象社会》),渠敬东重构“失范”社会学(参见渠敬东《缺席与断裂》),应星以“治理术”解剖国家治理与社会抗争的逻辑(参见应星《大河移民上访的故事》),赵晓力和强世功以福柯的微观权力分析乡村司法实践(参见赵晓力“通过合同的治理:80年代以来中国基层法院对农村承包合同的处理”,强世功“乡村社会的司法实践:知识、技术与权力”“权力的组织网络与法律的治理化”)等,这些研究让福柯思想逐渐落地中国,也折射出一代青年学人以福柯为路标探索突破80年代学术样态的努力。

▴

张旭老师在讲座中

张老师感慨,“福柯小组”聚集了一大批北大和社科院的青年人,他们如饥似渴地阅读福柯,此后或许再没有哪个思想家有那么大的思想魅力,能将那么多来自不同专业方向的青年人吸引到一起(更详细的内容,参见赵振江、姚毓《对话|我们为什么那么迷恋福柯?》,澎湃新闻,2014年12月30日)。就像赵晓力在一篇回忆文章中所说:“现在,小组的成员已经星散,或者又在其他的地方另行集结起来,大家也久已不读福柯。如果非说小组是什么,那么,我宁愿小组是一个友爱共同体。我们在那里接受了相互之间的教育,并学会了自我教育。是北大这个无与伦比的地方使这些成为可能。”(参见“无形的学院”,《北大研究生学志》,2005年)2001年“9·11事件”后,福柯小组不再阅读福柯,很多成员仍然继续聚集,开始阅读柏拉图和亚里士多德的哲学经典,从《法篇》《理想国》到《伦理学》《政治学》。这其中很大一部分原因在于,相较于哈贝马斯(Jürgen Habermas)与罗尔斯(John Rawls)的理论对现代社会的分析,我们从福柯的知识考古学和权力谱系学中学到了更多的东西;但是晚期福柯对古希腊的“自我照看的伦理”的研究却令人十分不满,尤其是与施特劳斯对古典哲学的解释相比,福柯对古希腊的主体性谱系学分析显得十分单薄。知识考古学和权力谱系学之后的晚期福柯哲学到底有什么意义?这个问题二十五年来一直困扰着张老师。

▴

米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926-1984)

张老师对“晚期福柯的问题域”的追问,并没有将福柯局限在当代法国哲学这个专业领域,而是以福柯为一种范式来考察“法国理论”在当代中国学术语境中的接受状况和理论效应,另一方面,也以福柯式研究当作范例来回顾西方现代学术基本范式的大转型。回顾过去四十多年当代中国学术范式的嬗变,张老师认为,80年代中国学界海德格尔(Martin Heidegger)和马克斯·韦伯(Max Weber)是人文社科领域的主流范式,海德格尔是对早前引入中国的康德和黑格尔的德国哲学、萨特的存在主义、尼采的生命哲学的升级,而韦伯则直接关系到东亚现代性与所谓的“资本主义精神”的问题。到了90年代,福柯的权力谱系学取代了韦伯的社会理论,而他的知识考古学刷新了哲学的观念。2001年“9·11事件”之后,新兴的文化保守主义和政治保守主义让整个法国理论及其后现代主义思潮在中国学界失去了势头(更详细的内容,参见张旭《福柯在中国(1989-2019)》,载《跨文化研究》第8辑,2020年)。张老师认为,上个世纪80年代以来当代中国学术思潮的变迁,实际上顺应了二战后西方思想范式的转移过程,尽管在二者之间存在一个时间差。从宏大的视角来看,可以说,二战之后西方学术思想经历了两次根本性的学术范式更迭。第一次,1968年的法国“五月风暴”催生了以福柯、拉康(Jacques Lacan)、阿尔都塞(Louis Althusser)、德勒兹(Gilles Deleuze)、德里达(Jacques Derrida)等人为代表的所谓的“法国理论”,到了90年代,法国理论的后现代主义的思想学术范式已经成了欧美思想学术各个领域中的主流范式。第二次转型则始于21世纪初大西洋两岸欧美保守主义的回潮。特朗普的崛起与欧洲右翼势力的扩张,在社会舆论领域中将矛头指向中国网民所谓的“白左”的意识形态,而“白左”的意识形态在很大程度上是以福柯、哈贝马斯、罗尔斯为代表的思想学术的产物,尤其是“六八学潮”所开启的后现代主义思潮是“白左”意识形态的激进性的渊源。欧美保守主义运动不仅是公众意见、主流文化和意识形态领域中的纷争,而且对当代思想学术也产生了强烈的挤压效应,暗中推动着西方思想学术的周期性摆动。实际上,“9·11事件”之后中国学界新潮从以福柯为代表的后现代主义对现代性的批判,转向施特劳斯的古典政治哲学对现代性的批判,也体现了对后现代思想学术范式明确的反思意识。

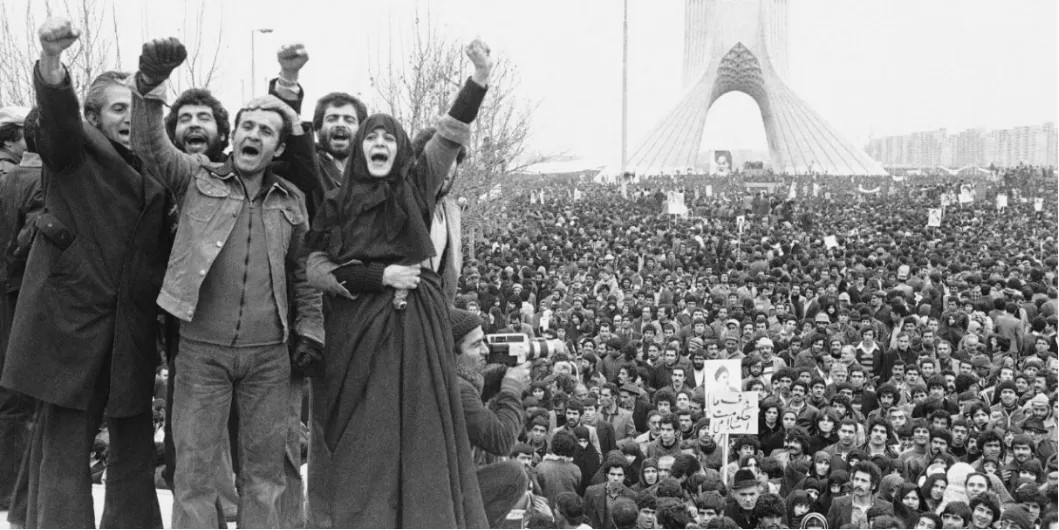

▴

1968年5月6日,学生与警察在大街上对峙

张老师解释道,世纪之交中国学术界的思想转向并非出于保守主义意识形态的兴趣,而是出于对后现代学术范式的某种自觉意识。90年代我们在思想史、社会史、司法史等领域中已经熟练地运用福柯的知识考古学和权力谱系学,但是在面对福柯晚期哲学时却遇到了应用的有效性问题。此外,我们对福柯的谱系学方法也开始感到不满,因为当福柯使用“自我照看”“精神操练”“说真话”等概念解读古希腊思想时,始终带有明显的出于“当下的历史”立场的现代问题意识,这种对古希腊罗马的谱系学分析是典型的后现代式的“挪用”,其流弊是没有充分发掘古典文本和古典思想的原意,从而失去了批判现代性的一个重要的参照视角——前现代的古典视角。相比之下,施特劳斯对古典的经典文本的细读能在很大程度上忠实还原古典思想的本真面貌,因而能将古典立场作为批判现代性思想重要的参照系确立起来。如果说后现代主义是在“现代之后”批判西方的现代性,甚至在很大程度上继续推进了这种现代性,那么,施特劳斯的“古今之争”则是在“现代之前”的古典哲学的立场上批判西方的现代性,并在最大程度上撑开古典与现代之间的张力。从施特劳斯的观念来看,以福柯为代表的后现代主义并未能克服现代性的种种问题,反而以一种更激进的历史主义更新了西方的现代性。相对福柯的权力—知识—主体性的社会理论模式,施特劳斯提出了政制—理性—德性的政治哲学模式,为我们提供了一种理解西方现代性及其起源的全新视角。如果说福柯的社会理论更新了韦伯的社会理论范式,那么施特劳斯与施米特(Carl Schmitt)等来自“老欧洲”的政治哲学则开启了社会理论与政治哲学之间的对抗,揭示了被后现代的“另类”左翼所遮蔽的一个“深层西方”的思想传统。张老师指出,在近半个世纪西方学术范式变革与中国当代思想变迁的大背景中反思后现代学术范式,非常有助于我们理解当今学术陷入思想倦怠困境的根由。这其中反思福柯哲学特别具有典范性的意义。

▴

福柯与猫

所谓晚期福柯(1976-1984)通常指的是福柯最后十年的思想探索,从六七十年代的知识考古学、权力谱系学转向八十年代的自我照看的伦理。相比于六十年代和七十年代早期,晚期福柯并没有给出一个像知识考古学和权力谱系学那样比较成型的学说,晚期福柯的思想更多地以种种问题域的方式存在。这当然也与晚期福柯以“问题域”为方法论有关。福柯早期的知识考古学以“知识型”(épistémè)的方法论揭示出不同历史时期知识体系及其话语的断裂性;中期的权力谱系学以“配置”(dispositif)的方法剖析权力如何通过制度、话语和微观技术等各种异质性的要素渗透在各种社会关系之中;晚期福柯则提出“问题化”(problematization)的方法处理自我照看的伦理的主题。“问题化”意味着“问题何以成为问题”的历史化,通过问题化来进行“别样的思考”(autrement penser)。所谓的“别样的思考”,在福柯这里就意味着在“权力—知识关系”之外进行思考——这就是晚期福柯的“主体性与真理”的基本问题。“知识考古学和权力谱系学之后的福柯”,就是在“主体性与真理的关系”这个问题域进行别样思考的福柯。从“权力—知识关系”到“主体性与真理的关系”的主题发展,先后经历了“生命政治”和“主体性谱系学”两条重要的脉络,它们构成了福柯的“我们自身的历史本体论”(l'ontologie historique de nous-mêmes)的基本问题域。

福柯的生命政治在其死后被意大利哲学家阿甘本发展成为一种新的政治哲学方式,这让福柯哲学实现了从一种权力分析的社会理论向一种批判生命权力的政治哲学的范式转变,对当代思想产生了很大的影响。通常人们认为福柯最早在《性史》第一卷表述了他的生命政治思想,实际上在《临床医学的诞生》和《规训与惩罚》中已经有很多的论述了。《临床医学的诞生》将临床医学突破古典的分类医学置于当时的法国大革命时期医学改革的历史语境之中,分析了医学在处理流行病和医院的诞生中如何一步一步被社会化,最终成为社会医学和公共医学。医疗社会化就是生命政治的一部分,这个理论在新冠疫情期间焕发出很大的思想活力。在《规训与惩罚》中,福柯也讨论了规训作为疫情防控的手段如何升级了他在疯狂史研究中所说的“大禁闭”的技术。《规训与惩罚》(Surveiller et Punir)书名中的“监视”(surveiller)一词,在英译本中被替换成Discipline一词,在中译本中被刘北成老师创造性地译成“规训”,而港台译本仍然保留了“监视”这个词。福柯在书中给出了一种典型的“规训”技术“全景敞视主义”(panopticism),其真正的意思就是“全监视”,而全监视所要取得的最终效果则是自我监视。福柯逝世之后,德勒兹在1986年举办的福柯研讨班中提出“规训社会”(disciplinary societies)之后应是“控制社会”(the societies of control),也即从“规训”转向了一种更隐蔽的“控制”技术。他们虽然没有看到当今西方社会各种高科技监控技术泛滥的监控资本主义(Surveillance capitalism),但出于理论敏感都将它视为现代社会权力运作的基本形态。张老师指出,在《规训与惩罚》(1975)之后,福柯在《性史》第一卷(1976)提出了一种新的权力运作逻辑——权力不再仅仅通过压抑、压迫、压制来发挥作用,而是诱导人们主动言说来进行管控。比如在性的领域中,性并非被权力全然压抑,相反人们被鼓动去谈论性从而被纳入到权力的管控之中。按照这种权力逻辑,追求解放式的抵抗很可能会落入权力所诱惑的共谋关系之中。九十年代美国的“新历史主义”发挥了福柯的“共谋”的观点,对权力关系的协商、共谋和逃逸线等问题做了深入的探讨,这一方面显示了福柯的权力分析的强大解释力,另一方面也突出了在这种复杂的权力关系中进行抵抗的难度。福柯已经拒绝为抵抗提供一种本质主义的规范基础,无论是罗尔斯式的,还是哈贝马斯的批判理论模式的。那么,应该从什么方向在什么点上进行具体的抵抗实践呢?这个问题是推动晚期福柯思想转向的一个动因。

▴

福柯与德菲尔

张老师指出,在晚期福柯思想的转向进程中,1978年是一个关键的时刻。很多人相信福柯经历了一场“精神危机”,实际上应该是经历了一场“精神伤害”。1978年福柯作为意大利《晚邮报》的特派记者几度造访革命中的伊朗,前后发表了15篇文章和访谈,对霍梅尼革命表现出某种超乎寻常的热情,这为他招致来自自由主义者和马克思主义者两个阵营的猛烈批评。他们要么认为福柯忽视了伊朗革命中宗教保守主义对女性的歧视和压迫,要么指责他没有看到这种宗教革命运动的不成熟性,一时间福柯在思想界大有四面楚歌的处境。这可能对福柯造成了某种精神伤害。现在再来翻看福柯当年所写的那些报道,以及他在文章里面提出的“政治的精神性”的概念,反倒会发现他对中东政治有许多深刻的洞见。“政治的精神性”概念对克服西方的治理理性很有启发性,可是福柯语焉不详很快就放弃了它,改为从“自我操练的精神性”来探求克服规训和治理的权力狡计的策略。

▴

伊朗伊斯兰革命(1978-1979)

1978年的隐秘转折之后,福柯提出了“主体性谱系学”的新思路,从“主体性与真理的关系”来处理“权力与知识关系”分析所陷入的反抗困境的问题。福柯重新引入“主体性”“真理”以及“伦理”这些陈旧的概念,令那些已经接受知识考古学和权力谱系学的人们十分困惑不解。实际上,福柯用“自我照看的伦理”或“自我照看”与“自我认识”的关系的概念,提出了一种“主体化的真理”概念和“真理化的主体性”概念,尤其是以“说真话”(parrhēsia/veridiction)和“展演真理”(alethurgie)的方式来实现主体化(subjectivation)的新概念。以“说真话”和“展演真理”这种真理化的主体化方式,福柯试图为克服当代西方的治理术找到一条新路——“不被那样治理”。因此,要理解晚期福柯哲学的意图,就必须将福柯晚期的生命政治和主体性谱系学这两条脉络结合起来。实际上,这也是大多数学者对待晚期福柯哲学的方式,比如奈格里(Antonio Negri)与朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)都将福柯对生命权力与主体性的分析视为其思想的一体两面。不过,这些强力解释者都各自建构了不同于福柯的权力分析和新主体性的概念,只有那些忠实解释者坚持福柯本人从主体性与真理的关系对主体性所做的谱系学分析。在主体性谱系学中,所谓的“主体性与真理”的关系主要是指古希腊罗马和早期基督教将“说真话”以及“展演真理”作为自我得以主体化的方式;而在之前的知识考古学和权力谱系学中,真理仍然是作为知识话语秩序的一种体制,“真理体制”或“真理政治”更侧重于知识话语的权力,其中并不涉及主体化之维。

张老师指出,晚期福柯的主体性谱系学不仅对古希腊的“自我照看的伦理”和“说真话”做出了知识考古学的发掘,也对现代的欲望主体源出于基督教的欲望主体解释学做出了谱系学的分析。对欲望主体的谱系学分析,在某种程度上也是对弗洛伊德(Sigmund Freud)和拉康的精神分析的谱系学批判。显然,福柯的新主体性不同于巴迪欧(Alain Badiou)、齐泽克(Slavoj Žižek)、巴特勒(Judith Butler)等人带有精神分析要素的主体性概念,他绕开从实在、象征和想象以及法、压抑、否定等概念去理解欲望主体的动力逻辑的视角,对现代欲望主体如何从教牧权力、对良心的治理以及忏悔技术中的诞生进行了权力谱系学和主体性谱系学的分析,而对古希腊的自我照看的伦理的主体化方式的发掘,就是用来批判基督教和现代的欲望主体解释学的。福柯这一批判意图由来已久,之前的疯狂史、临床医学考古学和性倒错或性变态研究从不同侧面涉及道德审查、教牧权力、坦白的话语技术等问题,晚期对现代欲望主体的谱系学分析实际上也是对精神分析的谱系学批判。

▴

《说真话的勇气:治理自我与治理他者Ⅱ》

[法]米歇尔·福柯著,钱翰,陈晓径译

上海人民出版社,2016年

张老师指出,我们由此也可以从一个侧面理解福柯哲学的雄心,他试图站在尼采主义立场挑战弗洛伊德和马克思的理论,以及它们在法国的新发展形态——拉康和阿尔都塞的哲学。张老师强调,福柯的写作都是疯狂史、医学史、刑罚史或性史等具体研究领域的历史著作,但他从未局限于对历史的考据与叙事,而是通过思想史、社会史和自我文化史的分析,展开与哲学史上那些伟大的思想家之间的对话与争辩。福柯权力谱系学的微观权力分析模式对霍布斯(Thomas Hobbes)、韦伯和马克思的宏观权力理论提出了巨大的挑战,在当今思想界产生了广泛而深刻的影响,比如法国著名国际关系学者迪迪埃·比戈(Didier Bigo)将福柯对安全配置的分析引入国际关系的领域,开创了与哥本哈根学派、英国国际关系学派鼎足而立的研究范式;而晚期福柯对生命权力和治理术的分析,不仅为当今新自由主义批判提供了一条超出老左派政治策略之外的独特路径,而且极大地拓展了权力分析的范围和方法工具,将许多看起来无法进行权力分析的现象纳入到分析之中。张老师指出,由于晚期的生命权力分析和主体性分析也可以被纳入到权力谱系学分析之中,我们现在对福柯的权力谱系学的理解已经大大超出了八九十年代所理解的福柯了。

在1984年福柯去世之后,其生前伴侣、学术助手和朋友们又出版了大量的福柯文献,彻底改变了我们在九十年代阅读福柯时对福柯晚期思想产生的肤浅单薄的印象。这些文献主要包括1994年福柯的助手埃瓦尔德(François Ewald)等人编的四卷本《言语与写作集》(Dits et écrits),其中收录了福柯生前发表的364篇各类文本,还有福柯1971年至1984年在法兰西公学院的十四年间的13个讲座,此外还有对“福柯之前的福柯”的手稿和讲课稿的整理出版,这些文献的相继出版为研究者提供了丰富的资料,为阐释晚期福柯思想打开了更多可能的路径。在当前流行的各种福柯哲学解释模式中,最重要的当属意大利哲学家阿甘本(Giorgio Agamben)的解释范式。他在《圣牲人》(homo sacer)系列中创造性地发挥了福柯的生命政治的思想,将其发展为一种足以与哈贝马斯的交往行动理论、罗尔斯的政治自由主义、阿伦特的新共和主义、施特劳斯的古典主义等相抗衡的政治哲学范式。除了阿甘本、德勒兹的《福柯》(1986)、朱迪斯·巴特勒的《性别麻烦》(1990)、奈格里的《帝国》(2000)等对福柯的创造性解释之外,还有一批忠实于福柯立场的学者,比如德雷福斯(Hubert L. Dreyfus)和拉比诺(Paul Rabinow)的《福柯:超越结构主义与解释学》(1984)、格霍(Frédéric Gros)的《福柯考》(2006)和埃尔登(Stuart Elden)的《福柯最后十年》(2016)等,他们对福柯哲学做出了全面细致的梳理,为进一步的阐释提供了扎实的学术参考。总体而言,这些研究对福柯哲学的思想脉络基本上都遵循了福柯临死前在《什么是启蒙》(1984)一文中对他自己思想体系的总结的提示:“‘我们自身的历史本体论’要回应不断增多的一系列开放性的问题,要处理按需增减的数目不定的各种考察,但这些考察的每一个都将回应下述体系性的问题:‘我们是如何将我们自身建构成为我们的知识的主体的’,‘我们是如何将我们自身建构成为行使权力关系或屈从权力关系的主体的’,以及‘我们是如何将我们自身建构成为我们行动的道德主体的’。”福柯在这里强调他自己的哲学研究是出于“当下的历史”,即追问当代西方的主体性经验如何被特定的知识体系、权力关系和伦理实践建构出来,又如何能够超越这些建构起来的现实性的界限。

▴

Michel Foucault, Dits et Ecrits, tome 2: 1976-1988

在张老师看来,福柯所说的哲学的“现代性态度”(l'attitude de modernité)其实也是福柯本人的哲学的特质。福柯认为,当今哲学的任务主要不再是探究科学知识的形而上学基础或体系,而是批判性反思当下的现实与事件;它对古典思想的发掘也不是出于人文主义的博雅情怀,而是出于对我们自身所处的当下现实及其生成的谱系学的关切。最后,张老师引述了1984年福柯逝世时德勒兹在其葬礼上念诵的一段悼词,它出自福柯《性史》第二卷:

至于推动我的那个动机,它其实非常简单。我希望在某些人眼里有这一动机本身就是足够了。它就是好奇心,无论如何,它仅仅就是一种值得稍带些执拗去践行的好奇心;它不是那种试图去吸收理应知晓之事的好奇心,而是那种能让人摆脱自我的好奇心。如果对知识的执着只是为了确保具体知识(connaissances)的获取,而不是在某种程度上尽可能地让求知者陷入困惑,从而突破自我认知,那么这种对知识的执着又有何价值呢?在生命中的某些时刻,能否以不同于现有的方式去进行别样的思考、以不同于现有的方式去进行别样的感知,对于继续观察或思考而言是必不可少的。……但如今的哲学倘若它不是思想对自身的批判性工作,那它究竟是什么呢?倘若它不是致力于去探究以何种方式以及在多大程度上有可能以别样的方式思考,而只是为我们已知的事物进行合法化证成,那它又有何意义呢?当哲学话语试图从外部为他人制定规则,告诉他们真理何在以及如何去发现真理,或者当它自以为能够以天真的实证方式来评判他人时,这种哲学话语总是显得有些荒唐可笑。但哲学有权去探索,在其自身思想中,有哪些东西能够通过操练一种陌生而异己的知识而得到改变。探索尝试它不是为了交流目的对他者的一种简化并占为己有。倘若哲学如今依然还是它古老的从前所曾是的那个样子,也就是说,是一种“苦行”(ascèse),一种在思想中的自我操练(exercice de soi),那么,探索尝试就是哲学的鲜活生命之所在。

张老师强调,福柯在一生多变的哲学探索中都为自己保留了一个坚硬的内核。他拒绝迎合时髦的学术潮流,无论是现象学、马克思主义和精神分析,还是结构主义和符号学,他也从未固步自封,而任由自己的好奇心驱使不断开启各个不同的问题域,在这些问题域的冒险探索中实现那个名为“福柯”的自我转化。在福柯毕生的思想探索中,哲学就是一种追求“别样思考”(autrement penser)的“精神的操练”,是一种不断摆脱自己的同一性面孔的精神“苦行”。在这种意义上,他最接近于古代的苏格拉底和现代的尼采。晚期福柯在主体性与真理的问题域中淋漓尽致地阐释了这种生活方式在古希腊和现代性生活中的意义,亲身展示了那个进行知识考古学和权力谱系学分析的哲学家的“思想的生命”的内核。它与普通的学者编织学术蛛网的生存是不可共喻的,这也是晚期福柯哲学比较迷人的一面。

评议环节

▴

讲座现场

在与谈阶段,张锦老师谈到在当代学术语境中福柯思想多种解读的可能,她就福柯哲学的三大轴线提出了一些补充思考:在知识轴线上,她提出二战后控制论与信息论对重塑社会科学和人文科学认知形式的影响;在权力之维上,她勾勒了一条从霍布斯的绝对主义国家经过种族主义斗争发展到当代生命政治的演进脉络;在自我伦理层面,她聚焦于晚期福柯对古希腊罗马的性伦理与基督教道德之间的差异。张锦老师特别指出,应当超越批判理论与政治哲学的二元对立,在一个应对新自由主义危机的理论挑战的全球史视野下整合福柯、哈贝马斯、阿伦特和施特劳斯等多元理论资源。

在最后的提问环节中,与会师生就福柯与阿甘本的思想关联、福柯晚期转向的思想动机以及在欧美保守主义兴起的时代重访福柯哲学的必要性等问题进行了深入讨论。至此,讲座圆满结束。