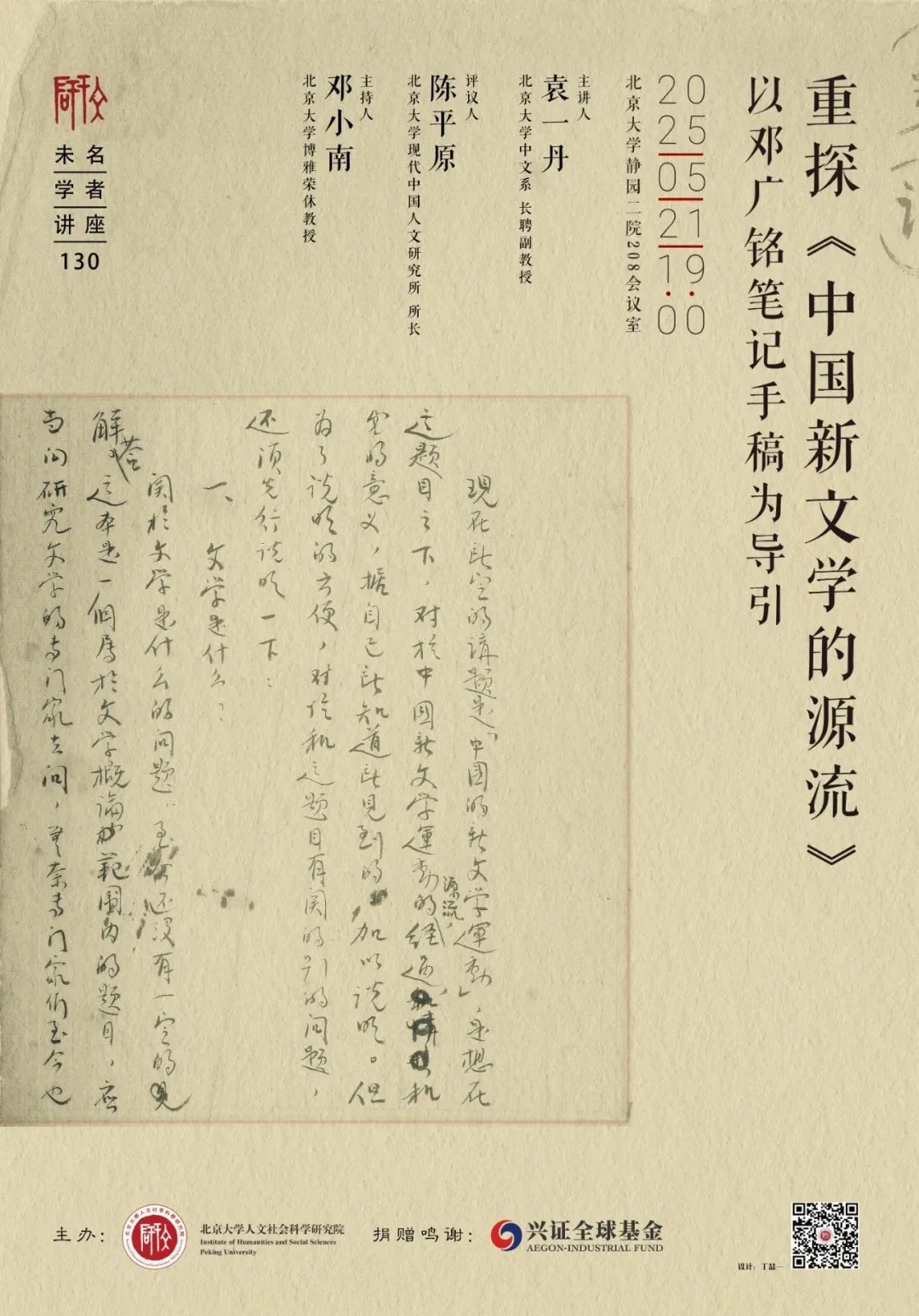

2025年5月21日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第130期“重探《中国新文学的源流》——以邓广铭笔记手稿为导引”在北京大学静园二院208会议室举行。北京大学中文系长聘副教授袁一丹主讲,北京大学现代中国人文研究所所长陈平原评议,北京大学博雅荣休教授邓小南主持。

讲座伊始,袁老师首先介绍了研究的缘起。2022年,由邓广铭整理的周作人《中国新文学的源流》演讲笔记稿于文研院举办的邓广铭先生诞辰115周年学术纪念展上首度面世。这份笔记手稿上有周作人校订的痕迹,删改处多涉及他对同时代人的态度,其间暗藏的褶皱可作为透视历史的新切入点。“声音”近年来成为现代中国思想文化研究的焦点,学术演说作为传播新知的利器备受关注。邓广铭笔记手稿提供了从学术演说到经典著述的中间环节,鉴于周作人《中国新文学的源流》在现代文学史上的重要地位,这份手稿的历史价值不言而喻。

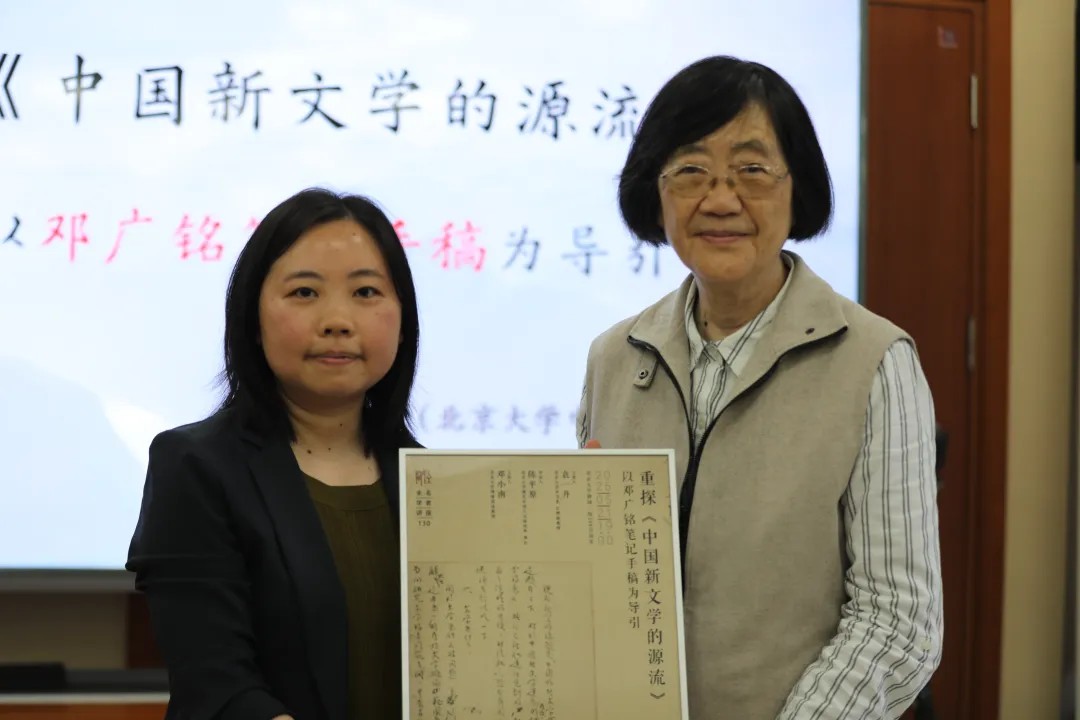

▴

邓小南老师为袁一丹老师颁发未名学者讲座证书

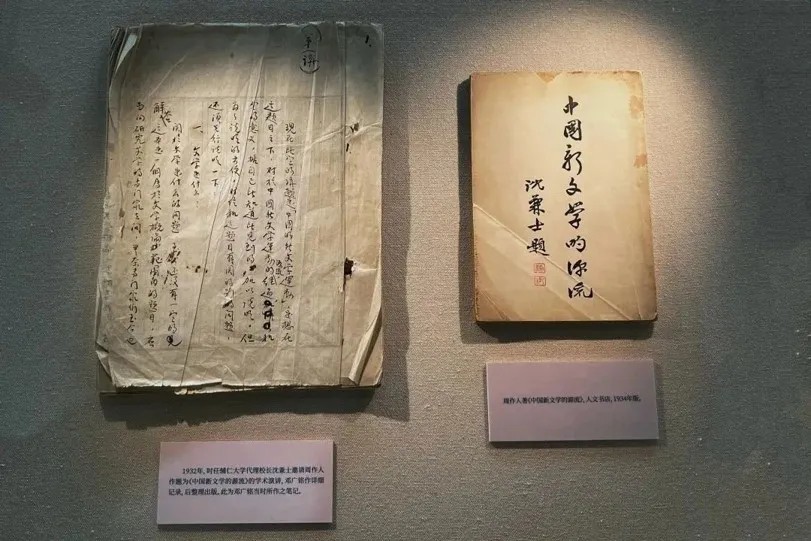

讲座的第一部分聚焦于《中国新文学的源流》的成书过程。周作人在《中国新文学的源流·小引》中提到:“本年三四月间沈兼士先生来叫我到辅仁大学去讲演。……硬起头皮去讲了几次,所讲的题目从头就没有定好,仿佛只是什么关于新文学的什么之类,既未编讲义,也没有写出纲领来,只信口开河地说下去就完了。”袁老师指出周作人并非“信口开河”的即兴演说,《中国新文学的源流》包孕了他酝酿良久的关于新文学的主张。而邓广铭学术纪念展上露面的讲演笔记为重新考察周作人《中国新文学的源流》这一经典文本提供了新思路,笔记与人文书店初刊本有文字出入,可见其并非周作人重校后的定本,而是周氏初校后送还邓广铭的笔记草稿。这份笔记上有周作人删改增补的痕迹,删改处多涉及演讲过程中提及的同时代人,如傅斯年、郭沫若、鲁迅、胡适等。较之《源流》刊行本,邓广铭的讲演笔记保留了更多周作人与同时代人对话的痕迹,有助于我们了解这一文本在其所属时代的论辩光谱中的位置。

▴

周作人《中国新文学的源流》邓广铭笔记手稿

此份手稿是邓广铭根据周作人1932年在

辅仁大学所做的系列讲演整理而成

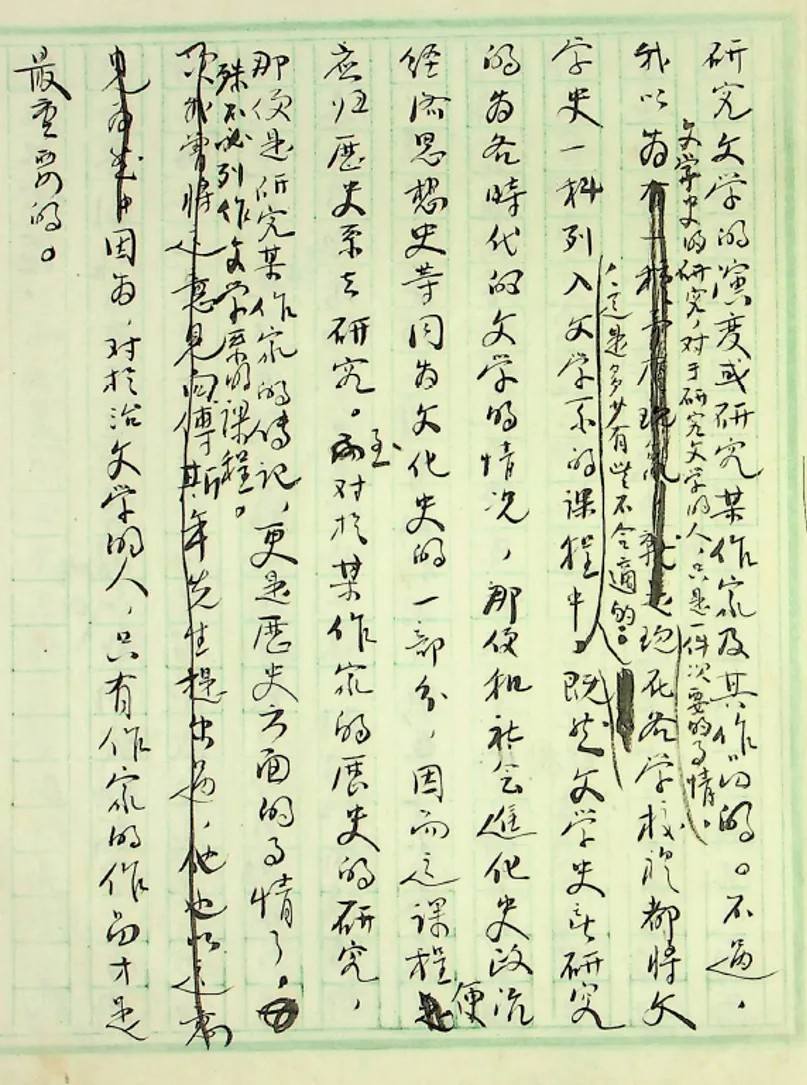

通过细读并比较演讲笔记手稿与刊行本之间的异同,袁老师在一些语句的删改中,敏锐地察觉到周作人与其同时代人的对话关系。譬如谈及文学史的归属及研究方法,周作人曾表示与傅斯年有相似的文学史观:“既然文学史所研究的为各时代的文学的情况,那便和社会进化史政治经济思想史等同为文化史的一部分,因而这课程便应归历史系去研究。……一次我曾将这意见向傅斯年先生提出过,他也以这意见为然。”然而,周作人在成书时将最后一句话删掉。周作人强调文学史的历史属性,主张从文化史的总体视野研究文学,和傅斯年对于文学及文学史的理解有异曲同工之妙。傅斯年在《中国古代文学史讲义·叙语》中说到:“我们必须超过于文学之外,才可以认识到文学之中……文情流变,与时代推移,是我们了解文学与欣赏文学中之要事。”而周作人的删改,则与同傅斯年的关系之改变相关。“五四”时期的傅斯年是周作人的学生,而此时傅斯年主持中研院史语所所务,又兼任北大教授,对文教界的实际影响力在周作人之上。周作人在讲演时提及傅斯年对自家观点的认同,在成书时却删去这句话,可窥见他对昔日学生成为“学阀”后的微妙心理。此外,周作人与鲁迅、胡适等人的对话关系都能呈现于手稿与成书的细微差异之间。

▴

周作人与其同时代人的对话关系

笔记草稿上有周作人删改增补的痕迹

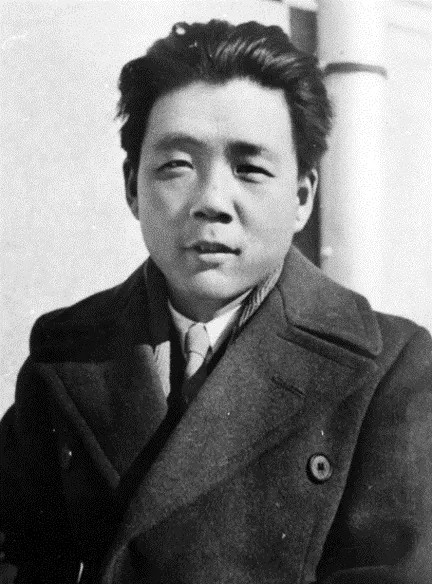

接下来,袁老师的问题意识转向作为记录者的邓广铭,邓广铭为《中国新文学的源流》做记录时,还是辅仁大学文学院英文系的大一学生。他做记录并非出于主办方或演讲者的授意。但是,为何是旁听者邓广铭而非与“新文学”关系更密切的中文系学生做记录?邓广铭与周作人及其讲授的“新文学”之间又有何渊源?

为探寻这些问题的答案,讲座进入第二部分。袁老师从邓广铭与新文学的渊源切入,探讨其思想脉络的形成,以及成为记录者的某种机缘。邓广铭能将周作人的讲演有条理地记录下来绝非易事,从笔记手稿上看,周作人的校改痕迹不多,可见邓广铭熟悉新文学的脉络,有娴熟的记录技巧,准确把握了周作人演讲的要旨。这同邓广铭的成长历程、知识结构和学术偏好等都有密切关联。邓广铭从鲁北闭塞的临邑县的县立小学考入山东省立第一师范学校,受到一师学术气氛的熏染,得以与新文化、新思潮结缘。第一师范是新文化在山东的策源地,一切新学术、新思想的接受和传播,都以第一师范的师生为中心。邓广铭在一师读书之时,主要通过“一师讲学会”与“书报介绍社”扩展了眼界,并得以对“五四”新文化有亲切且全面的认知。在参与一师讲学会的过程中,邓广铭已然积累下记录讲演的诸多经验。而作为一师“书报介绍社”的负责人之一,邓广铭自然得风气之先,接触到从京沪等地订购的大批新文化书刊,了解到新文化的大量讯息。从一师获得的知识储备与技术训练,让年仅25岁的邓广铭主动为周作人的系列演讲做记录,最终成就了《中国新文学的源流》这部经典。《源流》的成书看似偶然,但在诸多偶然因素的背后,是新文化传播过程中地方对中心的反哺作用。

▴

邓广铭

1937年摄于北大

袁老师在讲座的第三部分转换视角,关注新文学如何教授的问题。《中国新文学的源流》蕴藏着周作人酝酿已久的思想主张,从五四白话文上溯至明清小品文的基本思路是他在燕京大学长期教授新文学的过程中形成的。周作人曾在燕京大学开设“近代文学”和“新文学之背景”的课程,涉及现代散文之源流转变、新文学发生之原因、文学上传统之因革以及与外来影响之调和等问题。此外,周作人在其苦雨斋的小圈子中,已反复阐明自己对新文学的种种观念,并对周围学人产生影响。而其对于文学史的“言志”与“载道”的二元论理解,也招致颇多争议。譬如,钱锺书的批评从理论前提入手拆解周作人对新文学的历史重构。但“言志”与“载道”的二分法,在周作人这里,与其说是历史分期的框架,不如说是两种对峙的思想立场在文学史上的投影。周作人早已在《源流·小引》中声明,他所说的是“文学上的主义或态度”,而非“依据西洋某人的论文,或是遵照东洋某人的书本”作严谨的文体辨析。

袁老师在这一部分小结到,《源流》的基本框架出于“新文学”教育的需要,在学院体制内逐渐成型。但周作人对外公布这一“杜撰”的理论主张,却并非出于文学教育的考量,而是为了对抗左翼文学的兴起,试图发起一场新的文学运动。不同于左翼文学集团化的运动形态,周作人依托苦雨斋周边,通过师徒间的书信往还及寓于序跋、小品中的理论唱和阐发自己的主义。周作人对明清小品的发掘,承载着他对新文学未来的期许,并非单纯的复古。更何况,复古在某种意义上本身就是一种革新,即推倒一个古代,而另抬出旁一个古代。

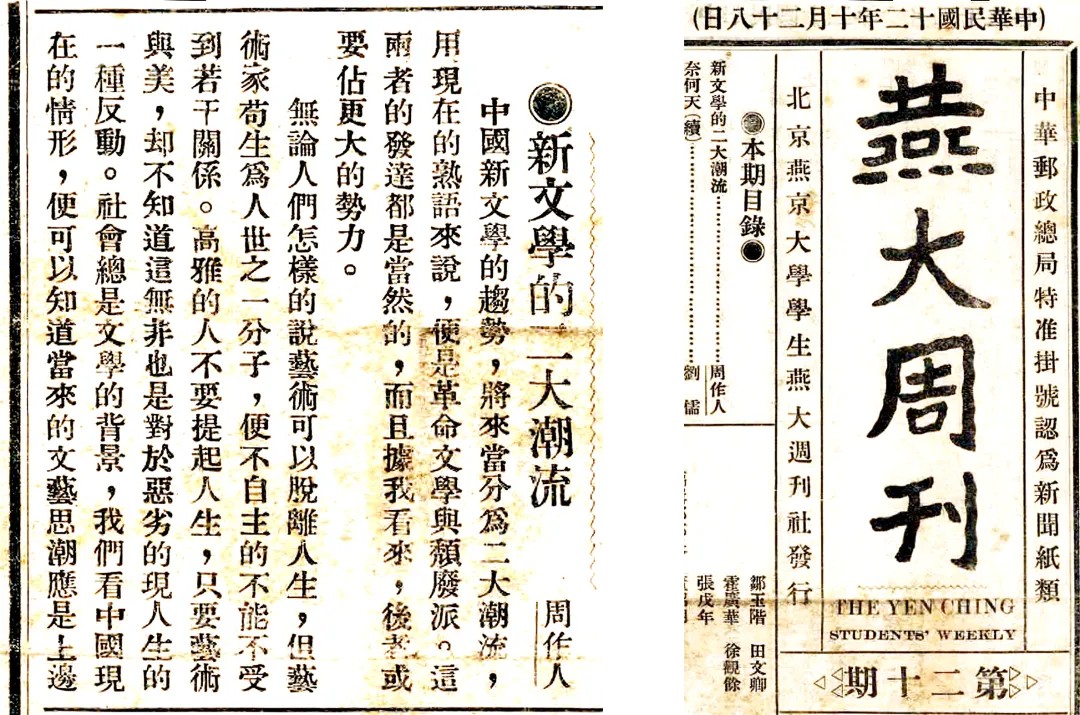

讲座的最后一部分关注周作人从“颓废”到“言志”的概念置换。周作人1923年发表于《燕大周刊》的《新文学的二大潮流》可视为《中国新文学的源流》的思想草稿,从这篇集外文中能找到“言志”与“载道”二元论的原型。以往对周作人“言志-载道”二元论的解析,多限于1930年代左右对峙的文坛格局中。《新文学的二大潮流》这篇集外文提示我们:“言志”与“载道”此起彼伏的文学史构图,实则经过古今、中西之间的双重转译。周作人从中国古典文论中提取的这两个核心观念,起初以西方“世纪末”的颓废文学为参照。而从“颓废”到“言志”的概念置换,便遮蔽了形塑《中国新文学的源流》的域外资源。

▴

《新文学的二大潮流》

周作人于1923年发表,这篇集外文中

能找到“言志”与“载道”二元论的原型

周作人在《新文学的二大潮流》中强调了革命文学与颓废派的同源性。他认为革命文学在根本上与颓废派是一致的,只是更乐观、更富于感情;颓废派或许比革命文学家更执着于现世。二者都源于现代人对生活现状的强烈不满,其共通之处在于诅咒现制度、反抗传统、蔑视群众;而精神内核则是与总体分离的个人主义。

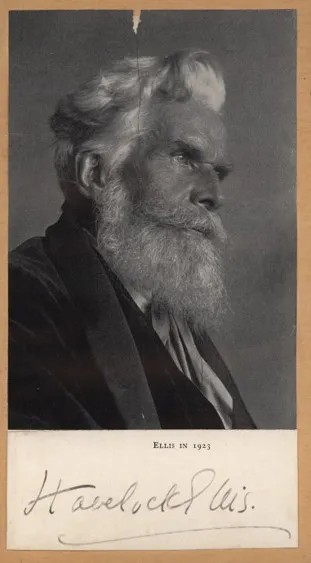

周作人在这一时期对颓废派感兴趣,实际上是希望以颓废为解药,纠正国家主义的流弊。他将颓废视为某种“猛烈的求生意志的表现”;“颓废”中蕴含着文化更生的契机,既是终结,又是开端;既是凋落,又是萌蘖。周作人有关“颓废”的思想,受到日本文艺批评家厨川白村和英国思想家霭理斯的影响。霭理斯认为,颓废风格是相对于古典风格而言的;古典之美在于局部服从整体,而颓废之美缘于整体服从局部。所有艺术的发展轨迹都是一条律动的曲线,在古典和颓废这两极之间起伏。颓废风格诞生于秩序解体的瞬间,也是一种无政府主义的风格,在这种风格中,一切都让位于个体的发展。霭理斯从个体与总体的关系着眼区分古典与颓废,与周作人用“载道”和“言志”结构文学史的方式颇有同构性。

▴

霭理斯(HavelockEllis)

英国思想家,认为颓废风格是相对于古典风格而言的;古典之美在于局部服从整体,而颓废之美缘于整体服从局部。

最后,袁老师将讲座中提到的主要观点进行总结。周作人讲校、邓广铭记录的《中国新文学的源流》笔记手稿,提供了从学术演说到经典著述的中间环节。1932年就读于辅仁大学英文系的邓广铭主动为周作人的系列讲演作记录,得益于他在山东第一师范学校读书期间所受的学术熏陶与速记训练。《源流》的成书有周作人在燕京大学长期教授新文学的经验做底子,又暗藏着他酝酿已久的思想主张。“言志”与“载道”起伏的文学史构图,实则经过古今、中西之间的双重转译,最初是以西方世纪末的颓废文学为参照。《源流》具有“以言行事”的潜能,与其说是面向学院的文学史建构,不如视作周作人对1930年代中国思想状况的一种迂回的论战。

在伪文学史的外观下,《中国新文学的源流》有彼时彼地的当下性,为我们提供了不同于进化论模式的历史坐标。这种历史坐标或许有杜撰的成分,但它显示了新文学再造传统的可能性。重探《源流》的意义在于思考我们能否重新激活新文学的思想势能,给过去赋予一个未来。如果过去不能照亮未来,我们将在黑暗中前行。

▴

讲座后留影

陈平原老师就讲座内容进行评议。陈老师首先高度肯定了袁老师对于研究对象极其敏锐的理解,以及材料的丰富性。陈老师同意袁老师对于《中国新文学的源流》的基本判断,即周作人并非只是进行文学史的书写,而是在寻找立场、态度,以及应对左翼文学挑战的某些尝试。最后,陈老师提出几个问题,包括周作人写作《源流》的动机是否旨在发动一场新的文学运动,“文学运动”这一表述是否存在夸大的可能等等。讲座在不同时空的思想之叠印与碰撞中圆满落幕。