2025年5月28日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第131期在北京大学静园二院208会议室举行,昆明理工大学建筑与城市规划学院预聘副教授刘妍主讲,北京大学艺术学院教授郑岩评议,北京大学考古文博学院长聘副教授彭明浩主持。

刘妍老师的研究重点集中在建筑考古学和建筑人类学,主要聚焦于传统营造技术和佛道教宗教建筑空间,可概述为中国传统营造的“体术”与“幻术”。本讲座的基本内容源于刘老师今年即将面世的同名新书,旨在讨论中西方木构建筑文明,将榫卯视为中西木构文明的碰撞。

▴

郑岩老师为刘妍老师颁发未名学者讲座证书

刘老师首先给出了榫卯的定义,随后对关于榫卯的常见误解进行了澄清。榫卯是木构建筑、器物中的节点形式。当两块木料相交,不借助其他属性的粘合剂或者连接材料(如胶或金属连接件),仅用木料交接部位的几何形态咬合在一起,这种构造即称为榫卯。人们常认为,榫卯是中国建筑特有或首创的,然而世界各地都有木构建筑,其中必然要有榫卯结构加以固定,只是体现为不同的形状。虽然中国河姆渡的干栏式建筑遗址长期以来被认为是榫卯结构在建筑领域最早的实例,但早在本世纪初,欧洲中部地区也发现了与河姆渡时代相近的木结构水井,这些水井同样使用了多种榫卯工艺。最新研究更显示,早在距今约47万年的旧石器时代,人类已经开始使用榫卯结构,这一发现远远早于过去谈论的新石器时代。此外,从技术发展的逻辑来看,榫卯结构在被用于大型建筑之前,必然已经应用在工具的制造中。

▴

欧洲早期木结构水井

考古资料还表明,榫卯结构在世界各文明中广泛应用于家具制作、造船等多个领域,而这些领域对榫卯的精度和牢固度要求甚至高于一般建筑,因此更加说明榫卯技术并非中国独创,而是在世界范围内普遍存在。另一个误解是中国建筑完全不用钉子,其实《营造法式》中对钉子的使用已有详细指导,尤其用于小构件的连接,只是铁钉成本高、易生锈,所以中国古建筑少用铁钉,多用木钉,而木钉又是世界通用的。还有些人将榫卯技术过度简化地理解为斗栱,实际上,榫卯技术远不止几何问题,这就引出了本讲座的题解:榫卯既是木结构建筑的“关节”,也是建筑材料、工具、加工、建造、造型全链条的“关节”,更是不同木构文明文化差异的“关节”。

▴

中国古建筑中使用的木钉

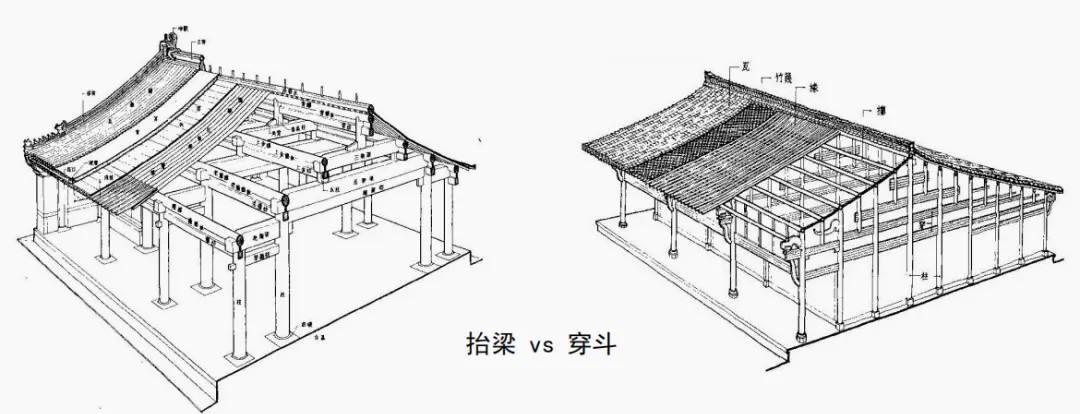

刘老师通过四组文化对比来说明榫卯的“关节”作用。第一组对比是抬梁式建筑和穿斗式建筑的对比。抬梁是中国北方绝大多数建筑和全国范围内的官式建筑的正统形式,其基本特点是柱子更粗、建筑空间更大,可结合斗栱;穿斗则用于中国南方的民间建筑。建筑学上对二者多从形式上进行定义和区分,然而二者经过了几千年的融合,已经共同形成了中国建筑的面貌,因此仅仅从形式上和建筑尺度上区别这两种建筑比较困难。刘老师从材料逻辑、结构逻辑、构造逻辑和施工逻辑等层面对这两种建筑形式进行了区分:从建筑材料来看,抬梁式建筑主要出现在以土为主要建材的地区,由于材料较重,可依靠重力来获得结构的稳定性;而穿斗式建筑则以较轻的木材为主,通过构件间的串架连接成整体结构。从建筑结构上看,抬梁的结构是层叠式的,穿斗则是串架式,前者如应县木塔,以斗栱和柱网层层叠加,后者如侗族鼓楼,在通高的柱子上穿插所有构架。与之类似,从节点构造来看,抬梁式建筑的节点构造都是上下搭叠式的,斗栱为典型;穿斗式建筑的节点则是枋、柱穿插形成。建筑结构和节点形式的这些不同,决定了两种建筑在施工逻辑上的不同,抬梁式建筑的施工过程是“上起下落”,即从上往下如搭积木般建造,施工时需使用脚手架;而穿斗式建筑施工时可直接将构件在地上拼装后再扶起,无需使用脚手架。由此可以看出,认为斗栱是令中国古建筑“千年不倒”的技术或抗震设计,也是一种误区,实际上,抬梁是一种更容易受地震影响的结构,真正能做到“墙倒屋不塌”的是穿斗式建筑。

▴

抬梁与穿斗结构比较

前述分析揭示了中国建筑的基本特征,即结构、节点与建造方式之间的同构关系:抬梁式建筑自整体至细部多为层叠式,穿斗式则为穿插式,二者构造方式与结构逻辑高度一致。这种同构实际上就是中国哲学中的“一生二,二生三”“君君臣臣、父父子子”,是中国建筑区别于其他文化中建筑的特征。

第二组对比是穿斗式建筑和欧洲特色的Fachwerk建筑的对比。Fachwerk是一种广泛分布于欧洲西部和北部的半木框架结构的建筑,集中于德国、法国的平原地区,南至西班牙,北至挪威,东至土耳其都有这种建筑样式(但除了Fachwerk,欧洲还有其他半木框架结构的建筑,因此不能简单地以“欧洲半木构架”来作为这个词的汉译)。穿斗式建筑和Fachwerk建筑有许多相似之处,尤其是在结构和建造方式上,但二者也有一项显著的差异:欧洲的Fachwerk大量使用斜撑,而穿斗式建筑没有斜撑。斜撑对于Fachwerk结构非常重要,以至于在德语中对于斜撑有各种各样的称呼,乃至将斜撑纳入外立面的设计中,而由于斜撑在建筑中形成了稳定的三角形结构,Fachwerk建筑不需要依赖建筑节点刚度提供稳定性,可以广泛地运用木钉这种本身容易旋转的连接方式;与之相对,穿斗式建筑中由于没有斜撑,无法利用三角形的稳定性,所以要求节点更加稳定和精确。简言之,为了实现房屋的安全稳定,欧洲建筑采用特定的结构形式(三角形的几何关系),中国建筑则更多采用构造(榫卯)。这种区别与建筑材料也有关系:欧洲建筑常用橡木,这是一种硬质、生长周期长、难以加工、不燃烧的木材,为了加工橡木,欧洲工匠发展出了大型的木工锯和十字斧,亚洲仅有凉山彝族使用类似的大型工具,这是与该地区特有的营造相匹配的;穿斗式建筑则大量使用杉木,其质地软、生长快、易于加工,在施工过程中可以直接把构件挤到榫洞里,也可以大量打洞,这种加工手法在橡木上是难以想象的。值得注意的是,现已出土的汉代明器中,相当一部分使用了斜撑,这说明在掌握高效的打洞技术之前,中国建筑曾经也大量使用斜撑,然而随着穿斗技术的成熟,中国匠人自觉地摒弃了斜(通“邪”)柱,选择了横平竖直(“正”)的结构和节点,来实现自身对宇宙秩序的认知和建筑结构的统一;另一方面,西方世界对于三角构架的力学特征的挖掘,使建筑学走向了结构科学,人们得以造出更高、更大、更强的建筑。刘老师曾用德文Fachwerk ohne Streben形容穿斗式建筑,由于Streben一词多义,这一短语可同时表达“没有斜撑”或“没有野心”的半木结构建筑,这重双关实际上回答了“中国传统建筑为什么没有走向结构科学”这一建筑学版的李约瑟问题:中国建筑自觉放弃了斜撑,放弃将宏大的建筑规模作为唯一追求,转而追求建筑结构与宇宙观念的统一,即前面所说的“同构”。

▴

欧洲特色的Fachwerk结构

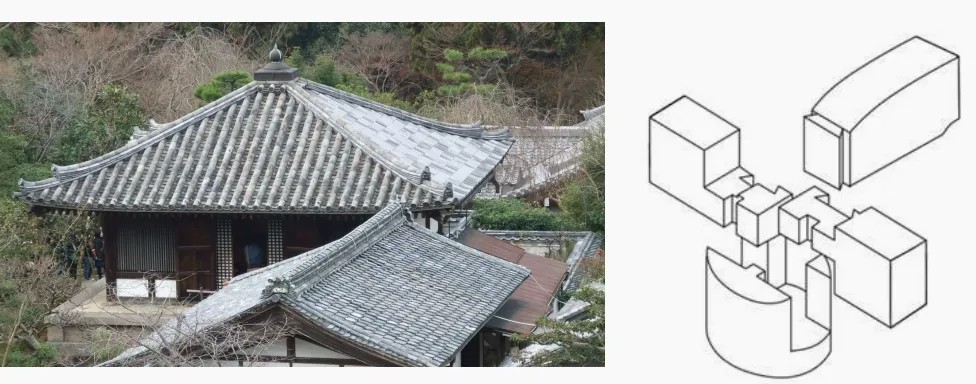

在第三组对比中,刘老师将目光从亚欧大陆转向了日本,以日本建筑中对柱梁交接的处理方法及其发展为切入点,进一步说明榫卯如何作为文化的“关节”。中国的穿斗式建筑中,同一根柱子上的枋子通常在不同高度上穿过柱子,即使在同一高度相交,也只是互相错开,互不干涉。早期日本建筑处理柱梁交接的方法与此类似,例如受中国佛殿影响的法隆寺金堂。但因地震多发,日本建筑逐渐发展出更复杂的榫卯形式,用在柱梁交接处,令不同方向的构件产生更复杂的勾连。室町时代流行书院造,反映了日本喜爱纤细风格的本土审美,此时的柱子由圆变方,更容易与方形的梁交接出复杂的结构,也是从此时开始,匠人开始热衷于发明和记载各种方形的、前人未见的榫卯结构。从材料上看,日本建筑普遍使用桧木,具有极其优美的纹理和极佳的结构性能,可以加工出细腻的榫头和微米级的木花。与这种高性能材料相匹配的,是独特的木工工具:不同于中国和欧洲,日本锯和日本刨都是在往回拉时切割材料,因此日本锯可以做得很薄,有利于精准切割,而使用日本刨时,由于重心在匠人的身体上,更容易进行稳定的加工。工具上的特点固然与建筑材料有关,但也与日本内敛的民族性有关,还与日本人席地而坐的生活习惯有关,材料、工具、文化共同影响了榫卯的形态,最终影响建筑的形态。日本建筑的另一个特点是建筑和家具一体,木匠的分工是依据建筑种类,而非盖房子或做家具,所以,日本在建筑榫卯上固然做得比中国要精细,但中国榫卯的最高成就在家具上,将中国家具中的榫卯与日本建筑中的榫卯进行比较,是更合理的。

▴

奈良东大寺开山堂外阵柱、头貫、系虹梁组手

鎌仓内阵正治,1200年

讲座最后,刘老师以欧洲、中国和日本匠人的炫技“魔术”进行最后一组文化比较,从中侧见民族性格。井干造指的是用原木像井一样盖起来的全木头房子,广泛分布于世界各地,不过各地对于井干造节点的处理方式不同。欧洲匠人会在建筑的角上做出看似不可能用于咬合的曲面,或是把外立面伸出来的梁头改成各种形状和图案;中国匠人炫技的典型例子是鲁班凳和鲁班锁,如最经典的鲁班锁“六木同根”,是对榫卯技术的展示;大阪城大手门的门柱是日本匠人炫技的典范,采用燕尾榫连接,使用斜削接合法,两块木材衔接处初看并无奇特之处,再看又似乎毫无可能拼合,只有有经验的匠人才能看出来其中的困难。西方的炫技是外显、张扬的,节点在美学上的最突出体现,是它的外在造型,而中国和日本都倾向于将节点隐藏在内,用构造手法淡化节点的存在,但相较于日本的含蓄内敛,中国在工艺上的炫技稍显张扬:鲁班锁乍看之下便构造奇巧、令人惊叹,而日本的榫卯结构外观朴素,实则蕴含精密的构思与推敲。可见,榫卯不仅是木结构本身的关节,还串联起整个建筑过程,反映出不同木构文明的文化差异。

▴

“井干造”建筑

郑岩老师高度肯定了刘老师研究的原创性价值,认为刘老师的新著不是寻常意义的学术写作,也不是一般意义的普及读物,更像是一个建筑作品,有内在结构和层层逻辑。郑老师由此想到,没有学者会否认跨学科研究的必要性和正确性,但学科内部各有“家法”,学科之间常有壁垒,学者的研究往往受到各自学术训练、胆略、雄心等等各种因素不同程度的约束。对于刘老师的研究而言,建筑史是一个入口、一条道路、一种方法,但并没有限制住研究的可能性,我们可以看到,刘老师的研究涉及材料、工具、技术、美学、哲学、民族性格、对文明的反思等等,体现出广阔的视角和深厚的人文关怀。最后,刘老师与现场师生就新著对既有观点的挑战、国际榫卯研究前沿等话题进行了交流。