2025年9月13日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第132期在北京大学静园二院208会议室举行。本次讲座由北京大学考古文博学院研究员宁超主讲,题目是“古DNA视角下的史前社会微观结构观察”。兰州大学资源环境学院教授、文研院邀访学者杨晓燕评议,北京大学考古文博学院副教授曹大志主持。

讲座伊始,宁超老师开宗明义地指出,古DNA技术为考古学研究带来了革命性突破,使研究者能够从分子层面解读古代社会的微观结构。

首先,宁老师详细阐释了DNA分析的基本原理。他指出,作为生物遗传信息的载体,DNA保存着个体完整的遗传历史。人体约由一百亿个细胞组成,每个细胞均含有相同的DNA序列,这为追溯个体遗传背景提供了可能。人体内有三种DNA遗传标记:常染色体为双亲遗传,承载着大部分遗传信息;Y染色体为父系遗传,是判定性别以及父系遗传的重要遗传标记;而线粒体DNA严格遵循母系遗传规律。这三种标记共同构成了分析古代社会结构的遗传学基础。在社会群体中,若人群线粒体DNA的多样性高、Y染色体DNA的多样性低,则说明整个社会大概率是父系社会;相反地,若线粒体DNA的多样性低、Y染色体DNA的多样性高,则表明该社会为母系社会。近年来,随着高通量测序技术的进步,古DNA研究能够对考古遗址中出土的各个个体间展开高分辨率的亲缘关系鉴定,进而重建考古遗址中个体的家族树。通俗来讲,就是可以给古代人群进行“亲子鉴定”。

▴

杨晓燕、曹大志老师为宁超老师颁发未名学者聘书

然后,宁老师展示了将古DNA与考古学证据相结合,重建史前社会结构的两项研究案例。第一个案例是英国公元前4-3世纪的Hazleton North长冢遗址。通过对35个个体的古DNA数据的分析,研究人员成功重建了跨越五代、由27人构成的扩展家庭的家系。宁老师指出,这项研究是最早的应用高分辨率分析方法重建古代家系的研究实例之一。这一案例从分子生物学的角度,揭示出该社群具有明显的父系社会特征:代际间由男性作为连接纽带;成年女性未埋葬在家族墓地中,而成年男性则广泛存在;不同的父系支系埋葬在不同的墓葬区域内。此外,该遗址中罕见近亲婚配的现象。第二个案例是中国龙山时代平粮台遗址的研究。研究者通过古DNA分析,可以确定平粮台遗址的基本家户单元是扩展家庭,而非核心家庭。并且,研究者在这一遗址中发现了收继婚的现象,即一名男性先后与一对亲姐妹进行婚配,或者一名女性先后与亲兄弟进行婚配,比文献记载的此类婚姻制度早了一千年。

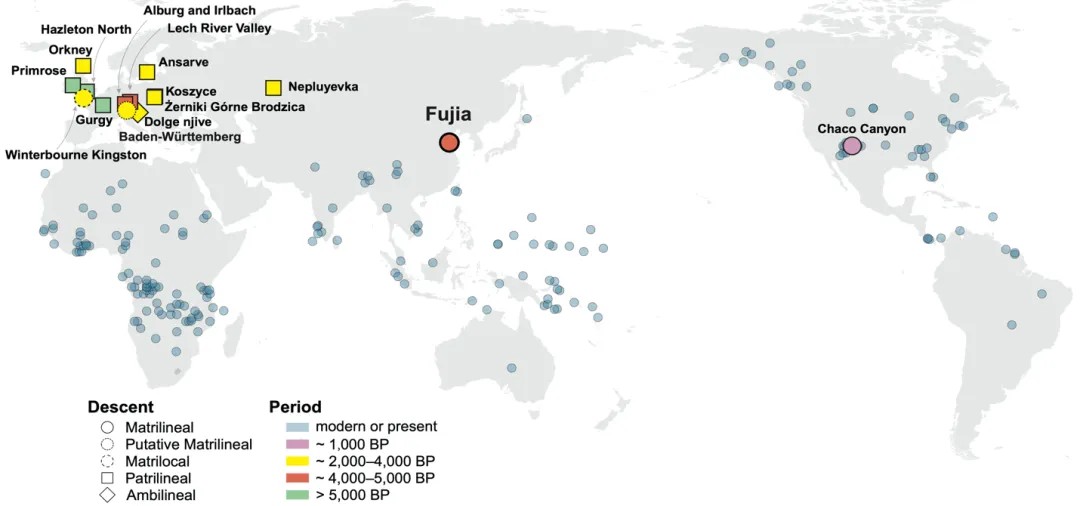

接下来,宁老师重点介绍了自己团队对山东傅家遗址的多学科研究成果。自古DNA技术被应用于史前社会结构的探索起,研究者发现的世界范围内的史前时期社会均为父系社会,傅家遗址是首个被证实存在的史前母系社会。

▴

古DNA研究对于史前社会结构的探索

1861年,瑞士人类学家巴霍芬在《母权论》一书中首先提出:人类社会童年阶段曾普遍存在一个母系社会的发展阶段。随后,美国人类学家摩尔根在《古代社会》中对巴霍芬的理论作了进一步深化,他利用民族志等资料,构建了母系氏族向父系氏族的社会进化。1884年,恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中将母系社会视为人类社会早期的基本形态,认为其瓦解标志着私有制、父权制和国家权力的兴起。这些研究揭示了母系社会在人类社会初期的重要性和普遍性,奠定了史前社会结构研究的理论基础。在古DNA技术的应用之前,中国史前母系社会研究往往基于体质人类学的方法,从颅骨形态特征的角度进行观察,从表型特征的相似性间接推断个体间的血缘联系。

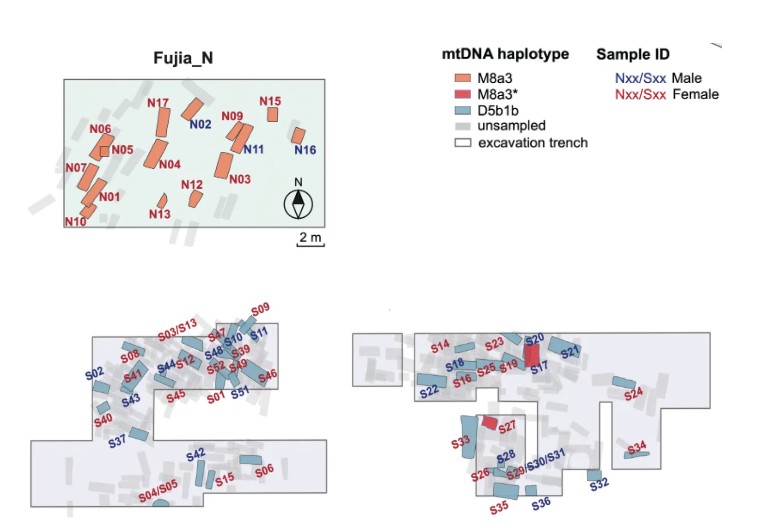

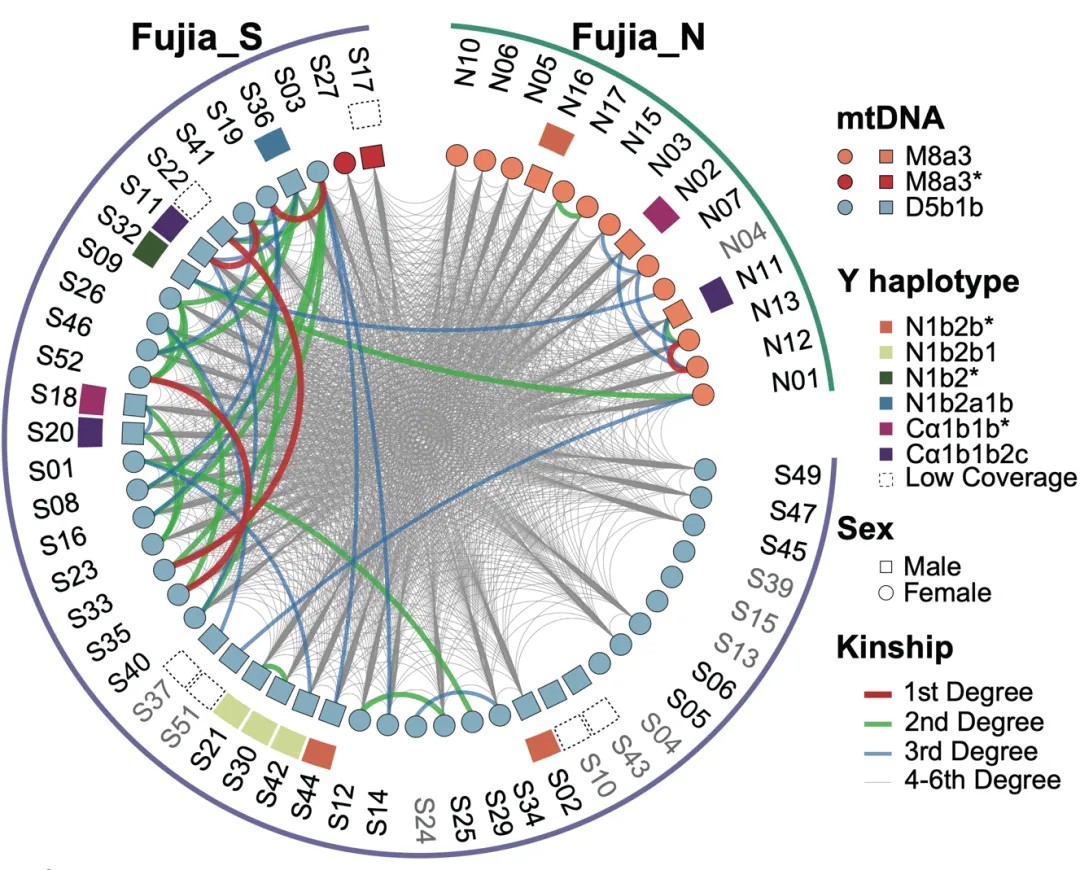

傅家遗址位于山东省东营市,是鲁北地区发现的最具有代表性的大汶口文化遗址。遗址整体被划分为居住区、墓地和手工业区,其中墓地被分为南区和北区。研究者对傅家遗址共60个个体进行古DNA分析,包括南区46例、北区14例个体。通过线粒体DNA数据分析,研究者发现南区44例个体全部共享D5b1b单倍型,北区14例个体统一携带M8a3单倍型,这一情况表明两个墓区的人群分别源自不同的母系祖先。常染色体亲缘关系研究证明,南区和北区墓葬内部和墓区间不同个体之间存在着广泛的亲属关系。例如,南区和北区墓葬间存在一对有二级亲属关系的个体。研究者还发现,南区墓葬中的二次葬个体与其他一次葬个体均共享同一种线粒体DNA单倍型,这一现象说明即使个体最初没有埋葬在傅家遗址,最终也会通过迁葬回归其母系祖先墓地,也暗示傅家人群中存在强烈的母系认同。宁老师指出,这种高度的母系遗传一致性和埋葬模式统一性在世界考古发现中极为罕见。此外,测年数据表明傅家遗址的两处墓地延续至少250年,约10代人。

▴

傅家遗址墓葬位置图

宁老师进一步阐释了傅家人群的婚配模式:傅家遗址的个体间存在密集的亲缘关系,且不同区域的群体间有稳定的基因交流。基因组研究表明傅家人群存在明显的遗传瓶颈效应,即人群的基因多样性骤减。但结合遗址的地理位置,研究者推测此现象并非由于地理隔离造成,而是由于小范围内稳定居住的人群内部的长期互相通婚导致。为验证这一推测,研究者展开了系统研究,包括ROH(连续且完全相同的基因片段)分析、环境锶同位素分析、人群和动物锶氧同位素分析、群体遗传主成分分析。通过ROH分析,研究者认为群体内部近亲婚配并不频繁,更可能是在位置邻近的群体间长期通婚导致的遗传积累。为进一步探究傅家人群的活动范围,研究者以遗址为中心,在半径70公里的范围内按照岩性以及地理单元进行系统性的植物样本采样,建立遗址周边的锶同位素的基线。然后在此基础上,对遗址出土的20例人类牙釉质样本及伴生动物遗骸进行了系统的同位素分析,发现所有个体的锶同位素比值均分布于较为狭窄的区间,该数值范围与遗址所在地第四纪冲积平原的本地基准值完全吻合,且区别于周边其他地质单元的同位素特征。这一数据分布模式明确指示,傅家遗址内的人群长期稳定生活在遗址周边的冲积平原内。通过更精细的空间尺度分析,研究者发现,傅家所有个体的锶同位素比值均落在以遗址为中心、半径10公里范围内植物样本的实测值区间,且与遗址出土的淡水贝类及螺壳锶同位素高度吻合。人群一致的锶-氧同位素组成,和极窄的饮食生态位宽度,均表明傅家群体具有高度本地化的活动模式和较小的社会移动范围,与同时代中国其他新石器文化群体普遍存在的远距离外婚制度形成鲜明对比。并且,傅家群体的主成分分析结果同样证明傅家人群具有高度本土化的活动模式。

▴

傅家遗址个体间亲缘关系图

在讨论傅家遗址的生计方式时,宁老师指出,同位素分析结果显示C4类食物在饮食中占主导地位。结合植物考古的结论,研究者认为当地先民饮食结构对粟类食物存在高度依赖。δ15N值的所处区间表明人群还摄入了较多的动物蛋白及海洋食物。并且,男女两性在饮食资源获取上没有显著差异。

宁老师总结道,傅家遗址的研究首次从遗传学角度证实了母系社会在史前的真实存在。这项发现表明在父权制社会普遍确立之前,黄河流域下游的海岸带地区曾孕育出高度组织化的母系社会单元,对完整理解中华文明起源过程具有重要意义。

最后,关于古DNA技术在史前社会研究方面的广阔前景,宁老师认为需注重多学科交叉整合,对遗址中所有保存较好的个体进行古DNA全基因组分析,同时要结合多种同位素、测年数据等进行综合研究。多学科交叉的研究方法正在改变我们认识历史的方式,随着技术的不断进步,古DNA研究将为解读人类文明发展史带来更多突破性发现。

在评议和交流环节,杨晓燕老师从科技考古研究者的角度出发,结合自己的科研经历对宁老师的研究进行了点评。曹大志老师和现场诸位同学也从考古学、生物学等角度进行提问。宁超老师逐一解答,与会师生围绕讲座主题进行了富有启发性的延伸讨论,讲座至此圆满结束。