2025年9月24日晚,第133期“未名学者讲座”在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“再造法意:传统中国‘法理’的近代重释及其历史语境”。本次讲座主讲人为北京大学法学院助理教授吴景键,评议人为浙江大学中西书院、光华法学院兼任教授梁治平,主持人为北京大学法学院长聘副教授左亦鲁。

左亦鲁老师首先对到场的各位听众表示感谢,并分享了个人对于文研院“涵育学术”宗旨的理解。随后,左亦鲁老师对吴景键老师和梁治平老师的治学经历作了简要介绍。在讲座正式开始前,梁治平向吴景键老师授予主讲人聘书并赠送讲座主题海报。

▴

梁治平老师为吴景键老师颁发未名学者讲座证书

吴景键老师表示,这一题目缘起于自己此前进行近代以降中国法律国际形象研究时,对于法国法学家爱斯嘉拉(Jean Escarra, 1885-1955)的关注。在北大图书馆特藏部进行相关检索后,他意外发现了爱斯嘉拉和他人合译的梁启超《先秦政治思想史》法译本,上面还保留有爱斯嘉拉赠给国际法学家吴昆吾的亲笔题记。有鉴于吴昆吾在华盛顿会议中国代表团与法权讨论委员会中所担任的职务,以及该译本出版的特殊年份(调查治外法权委员会成立当年),吴景键老师开始进一步梳理该译本与治外法权问题论争之间的可能关联。在此过程中,他发现,无论是以爱斯嘉拉和宝道(Georges Padox, 1867-1961)为代表的在华西人,还是以梁启超、吴经熊为代表的中国法政思想家,都在这一时期开始集中关注传统中国的“法理”问题。因此我们可以进一步追问,为什么中外学者关于传统中国“法理”的论说会在20世纪20年代前后集中涌现?

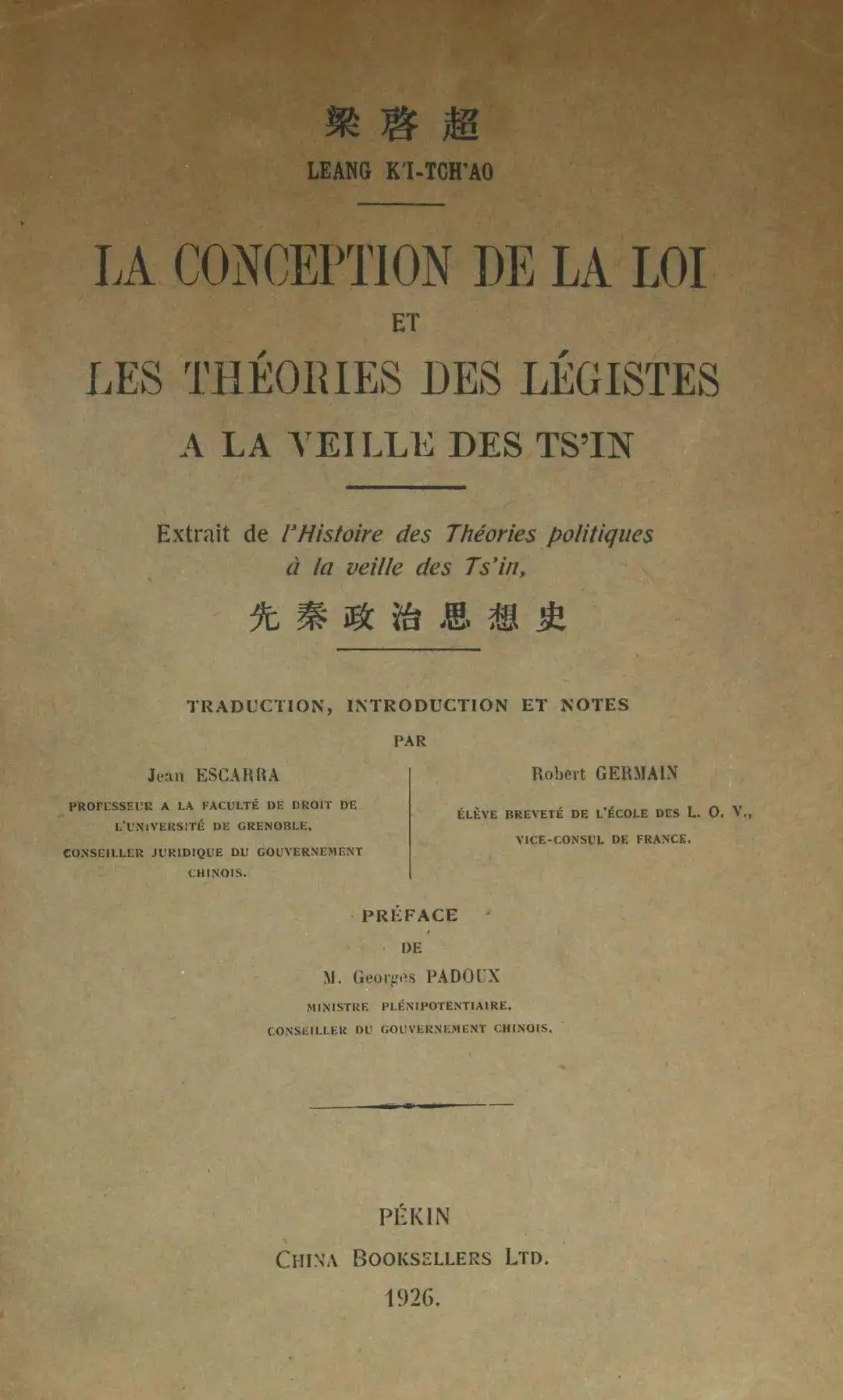

▴

《先秦政治思想史》之法译本

La Conception de la loi de les théories deslégistes à la veille des Ts’in, 1926, Pékin, ChinaBooksellers Ltd.

对于这些讨论,既有研究或是从谱系学的视角将其视作“中国法理学史”的开端,或是从个体思想史的视角将其视作相关人物法学思想的体现,但甚少关注这些讨论背后总体性的时代语境。而吴景键老师则希望能尝试揭示前述讨论与彼时治外法权存废论争之间的隐秘关联。

20世纪20年代,随着巴黎和会与华盛顿会议的相继召开,外国在华治外法权的存废问题成为中外法学学者共同关注的焦点。很多在华西人认为,虽然彼时中国的立法与司法状况得到了一定改善,但这些表面的成就并不足以彻底废除治外法权。与之相应,调查治外法权委员会在其报告书中也专门提到,治外法权之设立最初是“因中外法律及司法观念之根本不同”,“俟中国法律及法律观念逐渐演进后始不适用”。换言之,如果传统中国“法理”与西方法理之间存在根本性的差异,那即便中国彼时的法律改革已达到所谓西方标准,西人亦可进一步主张这种改革因为缺乏观念层面的支撑而难以持续。而爱斯嘉拉与宝道二人,便是上述观点的重要支持者。

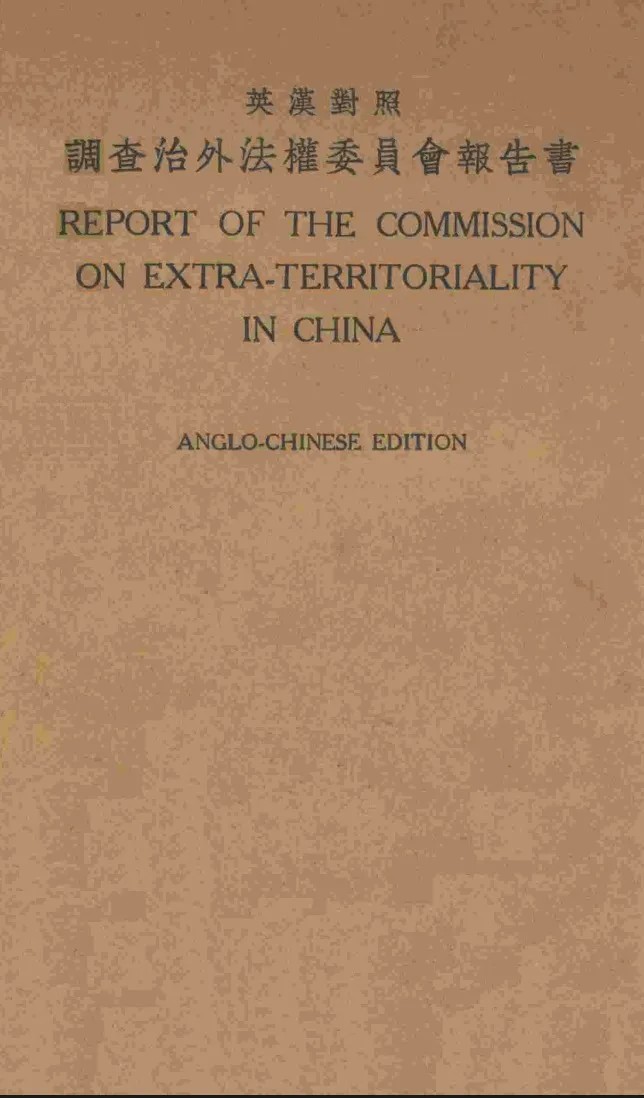

▴

《调查治外法权委员会报告书》(局部)

在为法译本《先秦政治思想史》所作“序言”中,宝道即明确点出,虽然“乍看之下,没有什么比梁启超关于先秦时期法律观念的研究距离我们当下更遥远的了”,但梁启超的相关讨论实与“当代的太平洋问题”——也即治外法权存废问题——有着深刻关联。要言之,梁启超的作品揭示了中国人法律上的“思维结构”在两个方面与西方迥异:一是法律背后的宇宙观,传统中国“法理”以崇尚自然法为主要特征,对于成文法持一种极端的贬抑态度;二是法律背后的思维逻辑,传统中国“法理”不讲究明确性,各种概念都“仿佛被一层模糊的半影所笼罩”。

而相较于宝道,爱斯嘉拉的“导读”则更关注传统中国“法理”背后的儒法之争。事实上,法译本《先秦政治思想史》选择仅节译原书关于法家的内容,本身就代表了译者爱斯嘉拉的一种价值判断,也即对法家“法理”的推崇与对儒家“法理”的批判。在爱斯嘉拉看来,儒家重自然法轻成文法的理想只适用于遥不可及的“黄金时代”,而对于当下的“黑铁时代”来说,更有价值的无疑是与罗马法律观念相近的法家“法理”。因此,未来中国法学家也应当通过复兴法家“法理”来接纳、吸收西方法理学,进而最终消弭中西法律观念的根本性分歧。

法译本《先秦政治思想史》当时在西方世界产生了相当大的反响,却也造成了对于梁启超传统中国“法理”观的一种误读。要言之,梁启超的早期思想中虽然确实存在以复兴先秦法家来接榫西方法理学的倾向,但是在1919年欧游之后,梁氏的传统“法理”观却发生了明显的转变。早年间,梁启超受福泽谕吉“文明等级论”影响,将 “西人法律之学”与“文明”相等同。在1906年所作《中国法理学发达史论》一文中,梁启超由此进一步按照“文明”演进的标准提出,儒家的“礼治主义”属于一种落后的、停滞的旧法理,而法家的“法治主义”则代表着一种进步的、发展的新法理。对应到实践层面,梁启超在北洋政府任职期间亦主张按照西方的“文明”标准改造中国法律,以期最终收回法权。

▴

1919年,中国欧洲考察团在巴黎的合影,前排左三为梁启超

然而,1919年的欧游之旅使梁启超弃置了此前所持有的“文明等级论”观点,转而认为要“拿我的文明来补助西洋的文明”。也正是因为这一转变,梁启超对于华盛顿会议及会上提出的治外法权解决方案总体持冷淡态度,与彼时留美法科知识精英的热忱形成了鲜明对比,而这也构成梁启超1922年创作《先秦政治思想史》一书的基本思想语境。在是书中,梁启超“由法返儒”,不仅重新肯定儒家“法理”之价值,并且认为其构成一种对于法家“法理”的超越,“两家孰优孰劣,以吾侪观之,盖不烦言而决也”。与此同时,他还希望弟子徐志摩能将此书译作西文,“以药现代时敝”。由此可见,虽然同样是翻译,但梁启超本人的期待与爱斯嘉拉及宝道二人的愿望实大相径庭。

有趣的是,就在梁启超刚刚结束其欧游之行后不久,徐志摩的挚友吴经熊恰好赴美求学,而其在西方法学界所发表的处女作讨论的同样是传统中国的“法理”问题。在这篇题为“中国古代法典、法律及法律思想资料辑录”(1921年)的文章中,吴经熊认为,传统中国“法理”应被视作“比较法理学”的关键内容。具体而言,中国的传统“法理”包含自然法学派、人文主义学派、实证法学派与历史主义学派四个组成部分,这几个组成部分既构成传统中国“正义之源泉”,而未来只要经过适当的整合,亦可促进“法律与道德再融合”,使中国“为接受现代社会法理学做好充分准备”。

这篇关于传统中国“法理”的论述为吴经熊在国际法学界奠定了初步声誉,也让其结识了忘年交霍姆斯大法官。然而,吴经熊此后相继赴法、德留学,又回国供职于东吴大学法学院与上海公共租界临时法院,直到近十年后才重新拾捡起自己关于传统中国“法理”的讨论。值得注意的是,此时吴经熊的传统中国“法理”观相较十年前却发生了相当大的变化,转而以对于儒家“法理”的批判为主。在题为“中国历史上的人治与法治”(1930年)的演讲中,吴经熊表示汉代以后的“独尊儒术”使得中国法律出现了“道德的过度饱和与泛滥”,形成了一种“法律化的儒家”(legal Confucianism)。

▴

吴经熊(1899-1986)

初看之下,吴经熊的传统中国“法理”观与爱斯嘉拉、宝道二人颇为相近;但不同的是,吴氏并未因此而像二人一样进一步主张缓废治外法权,直到中国全盘接受西方法治理念为止。与之相反,吴经熊在美国国际法学会年会上旗帜鲜明地批判了列强在华治外法权。在他看来,治外法权的起源根本不是西人所谓“文明的冲突”,而是“不文明的冲突”(a clash of uncivilizations),是一种文明对于另一种文明的漠视。而调查治外法权委员会所提出的种种建议,也如同“普罗克拉斯提斯之床”一样,对于当时的中国来说无异于削足适履。

从表面来看,吴经熊对于传统中国“法理”的态度颇显矛盾:一方面对于“法律化的儒家”提出犀利的批评,另一方面在治外法权的问题上又坚决捍卫中国文明的伦理价值。事实上,这种“矛盾”背后乃是吴经熊从霍姆斯那里所承袭而来的法律实用主义立场,即在关注作为一种文化语境的传统法律观念的同时,又警惕法律因过度道德化而无法成为与时俱进的工具。这其间的微妙平衡,既不能依靠立法上的简单移植,亦绝难仰仗治外法权制度下不谙中国传统“法理”的外籍法官,而只能由会通东西的中国法律人在具体的司法实践中借用实用主义的方法予以灵活把握。

最后,吴景键老师总结了以爱斯嘉拉和宝道为代表的在华西人顾问、以梁启超为代表的法政思想家和以吴经熊为代表的司法实践者这三种角色对于传统中国“法理”的不同理解。在他看来,梳理百年前传统中国“法理”论说兴起背后的深层动因,也同样有助于我们理解对于传统中国“法理”的当代讨论。就国内法学界而言,对于传统中国“法理”的重新发现与“唤起”,最早始于20世纪80年代末的“法律文化”研究热潮。这一时期对于传统中国“法理”的检讨,在相当程度上是在探索、反思中国法律现代化受阻的文化根源,实则与宝道、爱斯嘉拉等人在思路上有相近之处。随着中国法治建设的进一步发展,文化反思的焦虑开始让位于文化主体性的追求,传统中国“法理”的总结由此转而成为诠释“中华法系”特殊性的一项基础性工程,这其实又与梁启超当年在欧游之后对于儒家“法理”的着意赞扬遥相呼应。也正是在前述文化批评反思与文化主体建构这两种进路之间,吴经熊的法律实用主义立场亦逐渐凸显出其特有价值:如何在充分尊重传统“法理”的同时,从中梳理、鉴别和提炼出可以与时俱进的元素,或许才是当代中国法律人的真正任务所在。

▴

上海公共租界会审公廨,1927年改设为上海公共租界临时法院

讨论环节

梁治平教授在与谈环节对吴景键老师的讲座作出了高度评价。他认为,这一讲座通过四个人物、三种角色,生动、立体地呈现了一场关于传统中国“法理”的“复调对话”。在此基础上,梁治平教授从研究的视角和方法以及思想史研究的现实意义两个方面对讲座内容进行了细致点评。在视角方面,梁治平教授认为,20世纪20年代前后的传统中国“法理”讨论,其背后指向的实际是一种“主体性的吊诡”。一方面,中国学者试图从法理的角度为中国法树立起一种主体性;可另一方面,这种“主体性”又需要得到西方这一“他者”的审视与承认。而在现实意义方面,梁治平教授提出,吴景键老师的讲座以梁启超、吴经熊、爱斯嘉拉、宝道等人为例,展现了哈贝马斯所谓“实践性的认知旨趣”,也即人类认识活动的实践动机,而这种“旨趣”的剖析无疑也有助于我们反思关于中华优秀传统法律文化的当代讨论。

吴景键老师对于梁治平教授的评议进行了细致的回应。随后,与会师生就传统中国“法理”当代研究的切入点、传统“法理”话语的当代适用性等问题展开了一系列讨论。问答环节气氛热烈,讲座至此圆满结束。