2025年6月24日下午,北大文研讲座第387期在静园二院208会议室举行,主题为“托克维尔、宗教与当代西方民粹主义”。法国巴黎萨克雷大学荣休教授、法国大学研究院荣誉资深院士艾伦·S·卡汉(Alan S. Kahan)主讲,文研院副院长、北京大学政府管理学院长聘副教授段德敏主持,北京大学历史学系长聘副教授崇明、中国政法大学政治与公共管理学院副教授何涛、清华大学人文与社会科学高等研究所博士后朱华辉参与了本次讲座。

本次讲座分为两部分。在第一部分,卡汉分析了阿列克西·德·托克维尔(Alexis de Tocqueville)对现代社会的宗教的分析,并指出托克维尔可能犯下的两个错误;在第二部分,卡汉讨论了民粹主义在21世纪对自由主义的威胁。

在第一部分,卡汉指出:托克维尔政治思想的一个重要概念是“民主”,即社会意义上的身份和地位平等。托克维尔不仅是一位政治理论家,也是一位道德主义者。他认为,自由是道德伟大的源泉,而现代社会的道德危机正是宗教的危机。托克维尔所分析的身份平等的民主社会,会给人类的道德伟大带来挑战,使得人性堕落和贬损,同时也带来了走向伟大的机遇。正如托克维尔对堂兄凯尔果勒(Louis de Kergorlay)所说的:“如果可能的话,指出人们在走向民主的过程中,如何避免陷入暴政与堕落——这就是我这本书可以被概括的总体理念……在我看来,为这个目标而努力是一项神圣的事业。”(Correspondance avec Kergorlay, Œuvres Complètes de Alexis de Tocqueville, XIII.1, Gallimard, 1977, pp. 431–32)

▴

《论美国的民主》第一卷

伽利玛出版社,1951年版

“神圣”一词带有很强的宗教意涵——事实上,托克维尔在《论美国的民主》中的论证既有物质性的一面,也有精神性的一面。在托克维尔对人性和自由的讨论中,物质性的一面是“开明的自利”(enlightened self-interests)。这意味着,一个人积极地对共同体作出贡献,是因为他相信这样做对自己有利。精神性的一面则是宗教。无论一个人服务共同体的动机是处于世俗抑或出于宗教,其行为的表征都是统一的。

现代社会中,物质主义是对精神性的巨大威胁。在贵族社会,物质主义不构成威胁。若一个人生来为公爵,也注定会以公爵的身份死去。他在社会中有固定的崇高地位,并不会为财富和地位所困扰。而在民主社会,地位、财富都是流动的。一个人生来富裕,也可能以穷人的身份死去。因此,物质主义会构成巨大的威胁。

托克维尔借用17世纪哲学家帕斯卡(Pascal)的譬喻来形容人的物质性和精神性:人是“天使与野兽”的混合,兼具精神性的宗教信仰,和物质性的财富追求。如托克维尔所说:“人的精神一方面要有一个有限的目标,即物质的和实用的目标,另一方面还当然要有一个无限的目标,即非物质的和喜欢美的目标。”(托克维尔:《论美国的民主》,商务印书馆2015年版,第609页)卡汉认为,马克斯·韦伯(Max Weber)在此问题上犯了第一个错误:是“民主”(即身份平等)而非“新教”伦理,导向了资本主义。一旦人们变得身份平等,那么他们自然而然地就会追求财富积累和物质享乐。

鉴于现代人并非宗教信仰过剩而是物质欲望充盈,托克维尔主张应该注重人的“天使”一面:“民主国家的立法者和一切有德有识之士,应当毫不松懈地致力于提高人们的灵魂,把人们的灵魂引向天堂……使永恒的爱好、崇高的情感和对非物质享乐的热爱洋溢于民主社会。”(《论美国的民主》,第736页)值得注意的是,托克维尔口中的“天堂”并非宗教意义上的“来生”,而指的是人的精神性和道德发展。

对于平衡“天使与野兽”,仅靠“开明的自利”是不够的,后者只能“使得社会舒适而缺乏伟大地前进”,使得到处都充斥着平庸的灵魂。一个社会需要宗教以促进人的道德伟大与政治自由。但我们需要何种宗教?美国需要何种宗教,而法国又需要何种宗教?

对托克维尔自身来说,他出生于诺曼底一个显赫的天主教贵族家庭。他在17岁时阅读了许多启蒙哲人的著作,从此便失去了他的信仰。即使如此,他在晚年和斯维金纳夫人(Madame Swetchine)的通信也表现出了一些宗教情怀,譬如相信有上帝的存在、有来生、坏人会受到惩罚,等等。但这都达不到天主教信仰的程度。

▴

托克维尔像

Théodore Chassériau绘,1850年

事实上,托克维尔并不认为一个社会所需要的宗教一定是天主教。在美国,这可以是最初的清教或之后发展壮大的天主教;在法国,这可以就是天主教。托克维尔对西方世界之外的宗教也有过研究。他甚至认为,伊斯兰教是可以接受的。虽然伊斯兰教“政教不分”,但其社会非常平等而因此是民主的。这是一个相当高的赞誉。托克维尔还认为,印度教是不可接受的,因为印度教和种姓制度结合在一起,这并不利于建构一个托克维尔笔下的身份平等的民主社会。

托克维尔对泛神论(pantheism)这种宗教形式的批判非常有代表性。泛神论的流行是民主社会的独特现象。托克维尔如此界定泛神论:

如我遇到一个哲学体系能把世界上的万物,不管是物质的还是非物质的,不管是可见的还是不可见的,均视为一个巨大存在的不同组成部分,而只有这个巨大存在能在其组成部分的不断变化和连续改观当中永远存在下去……我可以毫不费力地断定:这个哲学体系,虽然它破坏了人的个性,但对生活在民主制度下的人具有神秘的魅力,而这种魅力的产生也许正是由于它破坏了人的个性。(《论美国的民主》,第601页)

因此,在托克维尔看来,泛神论更类似一种“哲学体系”而非“宗教”:上帝的碎片同时存在于你和我的身体之中,这种观念消除了人和人之间的差异性和人性之内在伟大。

但在卡汉看来,托克维尔对泛神论的判断犯了他的第一个错误。相比于其他宗教,泛神论当然是更“民主”和更“哲学”的,但这并不意味着泛神论一定会破坏人的个体性而无法成就道德伟大。更类似于哲学的泛神论同样可以激发人的个体性和道德伟大。正如《星球大战》台词“愿原力与你同在”(May the Force be with you)一样,信仰一种超越性的精神力量的泛神论,也可以是激发伟大的源泉。韦伯的第二个错误在于:世界并未“祛魅”,而恰恰正在而且需要“返魅”。

▴

“星球大战”系列开山作

《星球大战4:曙光乍现》(1977)海报

可见,托克维尔强调“精神性”(spirituality)在公民生活中的意义,而宗教并非精神性的唯一来源。学术(scholarship)、诗歌和文学都有可能作为现代社会的精神性的替代形式,但其带有太强的精英主义的色彩。而爱国主义和民族主义则可以适用于大多数人,激发他们的奉献精神,使其短暂地忘掉物质利益,因此可以在现代社会实际地发挥作用。当然,爱国主义和民族主义也存在难以抵抗多数暴政的弱点。

卡汉随后讨论了托克维尔犯的第二个错误:对世界主义(cosmopolitanism)的批评。卡汉认同托克维尔对世界主义的基本判断,即随着身份平等和全球化的进展,我们越来越可以共情处于远方的未曾谋面的人们。正如托克维尔在讨论民主时代诗歌的源泉时所说:

不仅已经是同胞的同一民族成员是如此,而且不同的民族也在同化。结果,乍一看来,这些在各个方面都一致的人,好像形成了一个每个公民在其中都俨如同一民族的民主大集团。这是有史以来第一次将人类的本来面貌显示出来。(《论美国的民主》,第653页)

但托克维尔是一位保守的自由主义者,他在寻找一种世俗化的宗教形式。卡汉批评了托克维尔对民族主义的拥护。卡汉是英文世界唯一一位完整翻译了托克维尔未完成的《旧制度与大革命》第二卷的学者。在第二卷中,托克维尔曾说:

人,按上帝创造他的方式(我不知道为何如此),当他所爱的对象愈加庞大时,他的奉献精神反而愈发淡薄……我深信,与其试图激发人对整个人类的热爱——那是无论如何他只能以一种遥远、模糊而冷漠的目光来看待的——我们更应当让每个人去热爱他所属的某一个具体的国家,这样才更有利于整个人类的利益。(Alexis de Tocqueville. The Old Regime and the Revolution, Volume Two: Notes on the French Revolution and Napoleon. Translated by Alan S. Kahan. University of Chicago Press, 1998, p. 262)

卡汉认为,支持民族主义的托克维尔是错误的,而洞悉世界主义的托克维尔则是正确的。19世纪见证了世界主义和全球化的不断进展,20世纪也见证了民族主义所引发的一系列灾难。只有诉诸普遍的人性而非民族主义的多数,我们才可以抵御可能犯错的多数专断,后者正是托克维尔的理论体系所极力尝试抵抗的。卡汉故而认同哈耶克(Friedrich Hayek)在1939年的判断:“19世纪自由主义未能更彻底地取得成功很大程度上是因为,它由于一些历史偶然而与民族主义结盟所导致的失败。”

在第二部分,卡汉对民粹主义问题展开了讨论。民粹主义是一个全球性的现象,并没有统一的政策纲领。但其有一个共同性:它们都反对自由主义。民粹主义者可以支持民主,但绝对是非自由主义的。比如,匈牙利总理欧尔班(Viktor Orbán)便称自己为“非自由的民主主义者”。

▴

欧尔班和特朗普合影

何为“自由主义”? 结合他在2023年出版的著作《免于恐惧的自由:一部未完成的自由主义史》(Freedom from Fear: An Incomplete History of Liberalism),卡汉认为:自由主义是“对一个无人需要感到恐惧的社会的追寻”。任何民粹主义都旨在使一部分人感到恐惧,无论是移民、精英,抑或是自由派、世界主义者。化用罗尔斯(John Rawls)的话来说,民粹主义是一种“非自由的重叠共识”(overlapping illiberal consensus),其由民族主义和传统宗教(比如天主教)加总而得来,反对自由主义和世界主义。

在卡汉看来,自由主义之所以在21世纪遭遇重大危机,是因为自由主义者们不再讨论道德、宗教等议题。当宗教和自由相互斗争的时候(正如托克维尔生活的19世纪上半叶的法国),稳定的政治便不会存在。托克维尔试图在天主教和自由之间寻找中间点,但却在法国现实政治中一败涂地。

在此基础上,卡汉展望了自由主义在21世纪的未来。他从第一部分对托克维尔的两个批评入手,认为需要以泛神论和世界主义来制约(而非替代)天主教和民族主义,同时发挥后者的长处。一个自由的社会需要包容种种内在的非自由倾向,限制非自由的影响,具备韧性而不被其颠覆,这需要人们具备一种审慎的中道艺术,从托克维尔的思想中取得超越托克维尔的理论洞见。

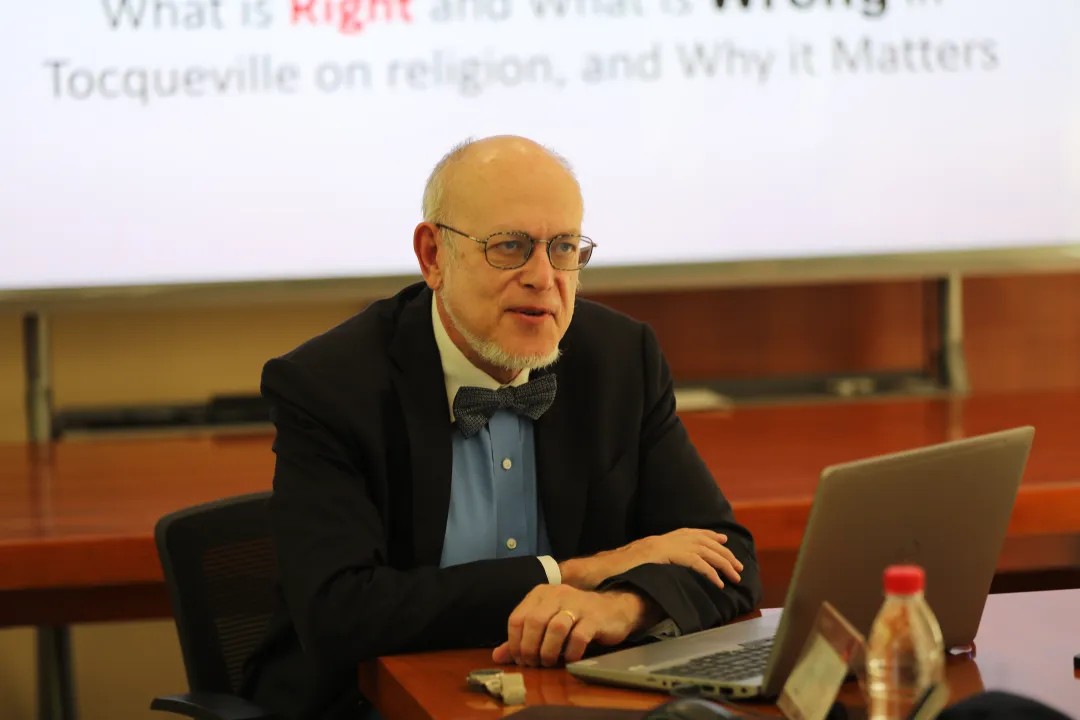

▴

卡汉教授在讲座中

在评议和讨论环节,崇明老师表示,世界主义本身也可以成为某种形式的宗教。何涛老师则认为,可以更加明确左翼和右翼民粹主义的问题,同时“非自由的重叠共识”在不同国家可能会有不同的表现形式。朱华辉老师认为,需要着重思考世界主义和自由主义之间的关联。讲座主持人段德敏老师则指出,宗教是联结人、使人生活在一起的一种方式,这一点对于理解托克维尔来说很重要。

卡汉教授对以上话题一一回应。此外,卡汉教授还和在场的同学就托克维尔政治理论的社群主义意涵、政教分离、如何判断一个宗教是否自由、意识形态是否可以充当宗教等问题进行了热烈的探讨。