2025年9月15日下午,“文研读书”第71期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“《古代中国艺术与艺术思维》新书座谈会”。华盛顿大学(西雅图)艺术史系教授王海城作引言,武汉大学历史学院教授、北京大学人文社会科学研究院邀访学者张昌平主持,北京大学中文系教授李零、中国社会科学院考古研究所研究员许宏、北京大学艺术学院教授郑岩、北京大学考古文博学院副教授曹大志参与讨论。

王海城老师首先介绍了这本书的写作背景,该书以Robert Bagley教授在普林斯顿大学开设的本科生课程“The Art and Archaeology of Ancient China”(古代中国的艺术与考古)讲义为基础。Bagley教授开课几十年来,对讲义做了无数次修改,一方面,他力求用最平实的语言,细致入微地引导学生理解古代艺术作品及其背后的历史;另一方面,这期间中国层出不穷的考古新发现持续推动讲义内容不断完善。他希望将这份讲义正式出版,让更多学生能够感受中国古代艺术的魅力。本书在编写过程中曾面临一个现实问题:新的考古发现出现后,书中既有观点是否会过时?书是否需要定期更新?对此,王老师表示,考古发现的变革性作用,决定了著作的持续更新是徒劳的,尽管纠正以往研究的错误具有价值,但书籍本身是为特定时代而作的,是一个前后连贯的整体,不应被视为同类旧著的更新。他强调,这本书的价值不取决于是否包含最新考古发现,而体现在其“示范作用”——期待读者可以借助书中分析问题的思维方式,理解未来那些无法预料的考古新成果。

▴

王海城老师发言

谈及此书的方法论,王老师认为,脱离实例和实践去抽象地讨论方法意义不大,这需要默认读者对方法有一定理解且抱有较高兴趣,并且,读者和作者对于某些概念、术语及其意义有相似的理解。而此书的理想读者,应是更关注中国古代艺术本身,而非过度纠缠于方法论之中。因此,王老师更希望通过实际的研究与写作来“示范”方法,而不是给它贴上明确标签。作者期待读者会被书中的艺术品及分析解读方式所吸引,并且对此有足够信心。如果必须说明该书的研究方法,王海城老师引用了书中的序言:

本书并不是一部旨在供人查阅的综合性参考书,而是一部可供连续阅读的叙事性著作。书的篇章结构按时间顺序排列,各章节如同它们所展现的历史一样,是连贯累积的。在没有文字证据的情况下,研究艺术创新依赖于连续的历史。要知道一位艺术家发明了什么,我们必须知道他/她的起点是什么,换句话说,要知道他从前人那里继承了什么。了解他如何着手工作也很有用,材料和技术让我们接近他思维中至关重要的一部分,即他设计和制作的实际经验。我们写作的目的是探索这些以及其他一些途径以更好地理解艺术家和他的作品。我们选择详细(有时甚至是不厌其烦)地讨论一些我们认为根本性的重要事项。为了腾出空间,对于其他学者可能认为重要的问题,我们只是略为提及,甚至予以忽略。

王老师认为这段话概括了全书的结构、核心观点和研究方法,并进一步指出,当前国内外绝大多数艺术史学者的研究都以各类文献为基础,这固然能为解读艺术作品提供丰富信息,但必须承认,在缺乏文献记载的时期也存在很多艺术创作,如法国旧石器时代的洞穴壁画、秘鲁印加人的巨石建筑。以中国为例,商周时期的文字内容与艺术创作关联甚微,对艺术史研究而言,这一时期近似于“史前时期”。那么为何关注史前时期艺术史的研究者相对较少?王老师认为,亚洲艺术博物馆馆长许杰为本书撰写的序言颇具启发意义:

史前时期虽只留下文物、未留存文字,却为艺术史学者提供了一个理想的训练场——学者必须根据器物说话。而当摆脱了“用文献取代器物”的诱惑后,我们会豁然发现,原来还有其他方法可以帮助我们思考和书写所有的艺术史形式。

▴

后石家河文化玉璜,现藏芝加哥美术馆

即便对于已有文字记载的后期历史也是如此。一派艺术史学者认为弄清艺术家为何创作某件作品,即研究艺术背后的社会问题,是至关重要的,这也是目前艺术史学界的一个主流方向;而另一派则主张,研究的首要问题是一件艺术品如何产生,要回答这个问题,必须聚焦于某一件特定作品,梳理其创作的来龙去脉,找出它与创作者此前作品以及其他艺术家同类题材作品的差异、创新与借鉴之处。而后者,正是本书试图做到的。

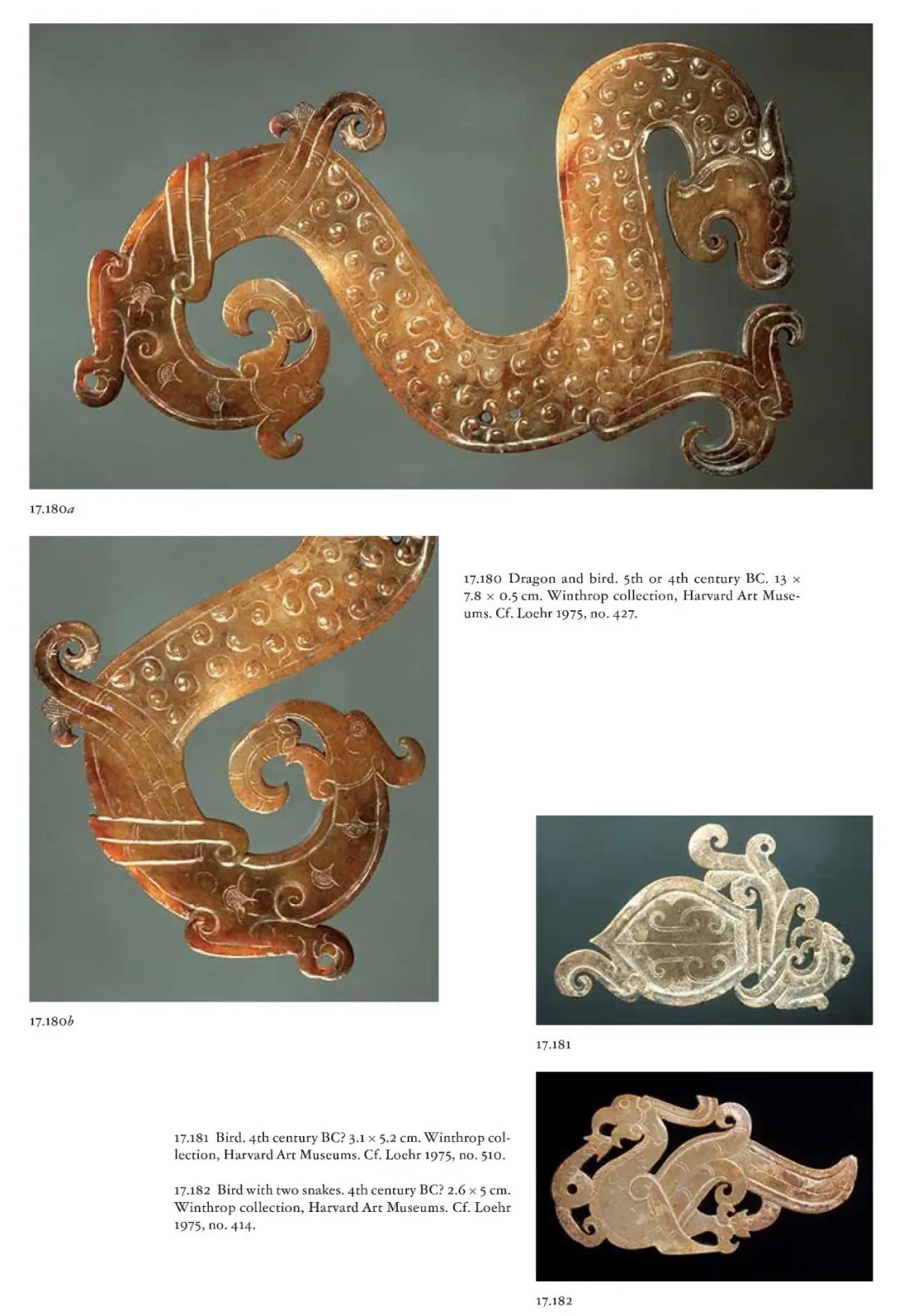

王老师特别提到,本书第二册收录了1500件器物的照片,收集这些照片所耗费的心力,丝毫不亚于撰写第一册的文字内容。第二册每页呈现的器物,均为配合第一册精心编排:既兼顾了器物间的相对尺寸,也充分考量了它们在文中的重要程度——有的详谈有的仅略作提及。他指出,通过细致观察这些器物,能够推测古代艺术家的制作过程,毕竟“如何创造出这件器物”本就是每位创作者必须考虑的实际问题,只是他们极少通过讲演或文章讲述自己如何选择材料与技术。对此,该书的外审专家、芝加哥艺术博物馆策展人马麟博士一针见血地指出,我们“相信每件艺术品都是艺术家或工匠根据其经验、对已有作品的了解以及赞助人的要求而做出的一系列决定的结果”。我们之所以要对作品本身做细致观察和分析,目的就是要揭示出这些没有留诸文字的决定,而每一个决定都是一个历史事件,值得艺术史学者去揭示。

▴

本书图版示例

许多人认为艺术史学者的工作仅仅是对艺术品进行美学化描述,不需要进行深度分析。在他们看来,这本书“不过是描述了1500件器物而已”,既然读者能直接看到实物或照片,似乎没必要再做专门文字描述。王海城老师试图澄清这一误解:“描述”的确是艺术史学者时刻在做的事,但其具体形式完全取决于学者研究与写作的目的。本书立志于像Sir Nikolaus Pevsner(1902-1983)一样,用精确、简洁、清晰、典雅的描述,引导读者有意识、有目的地观察一件器物,帮助读者注意到此前未曾留意的细节。本书写作的目的,更接近人类学家Clifford Geertz(1926-2006)提出的“浓稠的描述”(Thick Description):进行民族学调查时,不能只机械记录采访对象的行为和内容,而是应像土著人一样,理解他们行为背后的文化逻辑与深层意义。王老师希望本书也能到达这样的深度:通过严谨的历史角度展开分析,梳理每件作品的来龙去脉,进而有把握地触及创作者的思维过程。他坚信,艺术设计是“有目的的行为”,在一定程度上能从艺术品本身及前身出发,追溯、推测出艺术家的创作意图。

▴

马山一号墓出土战国晚期漆耳杯

马麟博士还提到:“在没有确凿同期证据支持的情况下,作者有意识地避免对题材和图案的意义进行猜测。”王海城老师认为,这一评价恰好呼应了书中序言的最后一句话,本书的立场十分明确:我们不反对他人探索艺术品的含义,但必须强调,艺术品的吸引力绝非仅来自其含义,含义也并非创作者唯一的创作目的。事实上,在不依赖文献的前提下,要让研究“言之有物”并非易事,这或许也是少有人涉足史前艺术史的原因之一。本书的写作目的之一,也是想为读者展示艺术史研究的另一种可能——以视觉证据为对象探讨视觉逻辑,将目光投向社会地位卑微的古代艺术创作者,挖掘他们的创作思路。面对部分考古学者“艺术史学者仅关心精英,忽视平民百姓”的指责,王老师解释,尽管艺术史学者研究的作品绝大多数是为社会精英阶层创作,但这些作品的制造者却是平民,甚至是连平民身份都算不上的工匠,他们很少留下只言片语,但他们的作品却给了我们一把解读他们思维的钥匙,希望艺术史学者都能成为专业的“开锁匠”。

▴

Art and Artistic Thinking in Ancient China

古代中国艺术与艺术思维

[美]贝格利(Robert Bagley)、王海城 著

讨论环节

进入讨论环节,李零老师引用格林·丹尼尔(Glyn Daniel)的观点“考古学领域最有前途的两个领域,一个是经济史,一个是艺术史”,指出艺术史在过去多和金石学、古物学关联,受大家贬低或排斥,但事实上史前时期同样存在艺术。李零老师还表示,希望更多地了解王海城老师和Bagley教授对石峁文化、纹饰的意义和艺术效果以及考古和艺术的关系等问题的看法。

许宏老师认为,本书最鲜明的特色在于突破了传统艺术史的范畴,将器物的出土信息融入研究,这得益于王海城老师的考古学背景。他还提到,在Bagley教授正式提出“二里岗帝国”概念后的相当长一段时间里,国内考古学界始终没有人将其进一步推进,这背后关键原因或在于中国考古学界长期深陷“证经补史”情结。本书所运用的艺术史形式分析方法,能为考古学研究提供新的视角与思路。

▴

读书会现场

郑岩老师指出,近年的艺术史研究强调跨学科,却似乎忽略了对“艺术史本身是什么”这一根本问题的思考,这本书恰好就这一点为国内艺术史教学提供了重要启发。在他看来,艺术史学者应该放下一切既有的陈词滥调、概念框架,直面器物本身,通过解释性的描述,尝试讲出新的故事。郑岩老师还指出,这本书中对既有概念的警惕、对“证经补史”传统的反思,以及对中国性(Chineseness)与独特性(distinctiveness)的呈现,都非常重要。郑老师认为,书中所体现的审慎反思的态度,根源或许在于其研究方法——始终把器物摆在首要位置,而不是把器物置于概念之后、用器物去证明什么。这不仅应是艺术史研究的一个目标,也应是所有学术研究都需遵循的一个原则。他还指出,这本书尽管讲述的历史时段非常长,但细节相当丰富,在“解释性的描述”上,这本书为后续研究提供了可借鉴的范式。

曹大志老师主要分享了自己对这本书写作背景的了解。这本书的基础是Bagley老师在普林斯顿大学讲授的面向中高年级本科生的通论性质的课,课程一直以来都很受学生欢迎。Bagley老师花了大量时间准备课程,不断完善讲稿,精心排练,还会设想听众可能的反应,并有针对性地设计继续引导的方式。商周青铜器里有一类带圈足的器物,早期圈足上的十字镂孔是泥芯撑的痕迹,后来铸造技术改进,可以使用垫片而不再需要泥芯撑,但有些铜器的圈足上仍然会留有未穿透的十字镂孔。Bagley老师每次上到这节课都会穿同一件旧式西装,因为西装袖子上的一排扣子早期具有作为备扣的实用功能,后来演变成为装饰,Bagley老师以此来类比青铜器圈足上退化的十字镂孔。Bagley老师的论文都是关于某个专题的深入分析,课程中提到的一些细致的观察和有意思的想法却从来没有发表过,如今可以在这本通论性质的书里看到。曹老师还提到,Bagley老师的语言非常清晰,观点表达十分精准,即使是非母语的读者也能读懂他的想法和逻辑结构,那是因为他花了大量的时间在写作上,他相信,同样的意思,总有一种说法比其他说法更能让读者明白。书中不少观点与常见的说法不同,可能会令读者感到陌生,但常见的说法不一定就是正确的,学术研究是求真的过程,相信读者可以从中得到启发。此外,这本书图片的选择和编排都经过两位作者的深度考量,他们希望提供视觉证据,让读者能够直观看到书中分析所依托的素材,进而跟随作者的思路一同探索。关于考古和艺术史的关系,曹老师认为,两个学科面对的都是物质文化材料,考古学希望通过遗迹和遗物来研究古代社会和人群,艺术史关心艺术品以怎样的方式、技术,在怎样的环境下、怎样的社会中被制造出来,制造者是怎么想的,欣赏、使用它的人是什么样的,在这一点上,考古学和艺术史从来都不是互相排斥的。

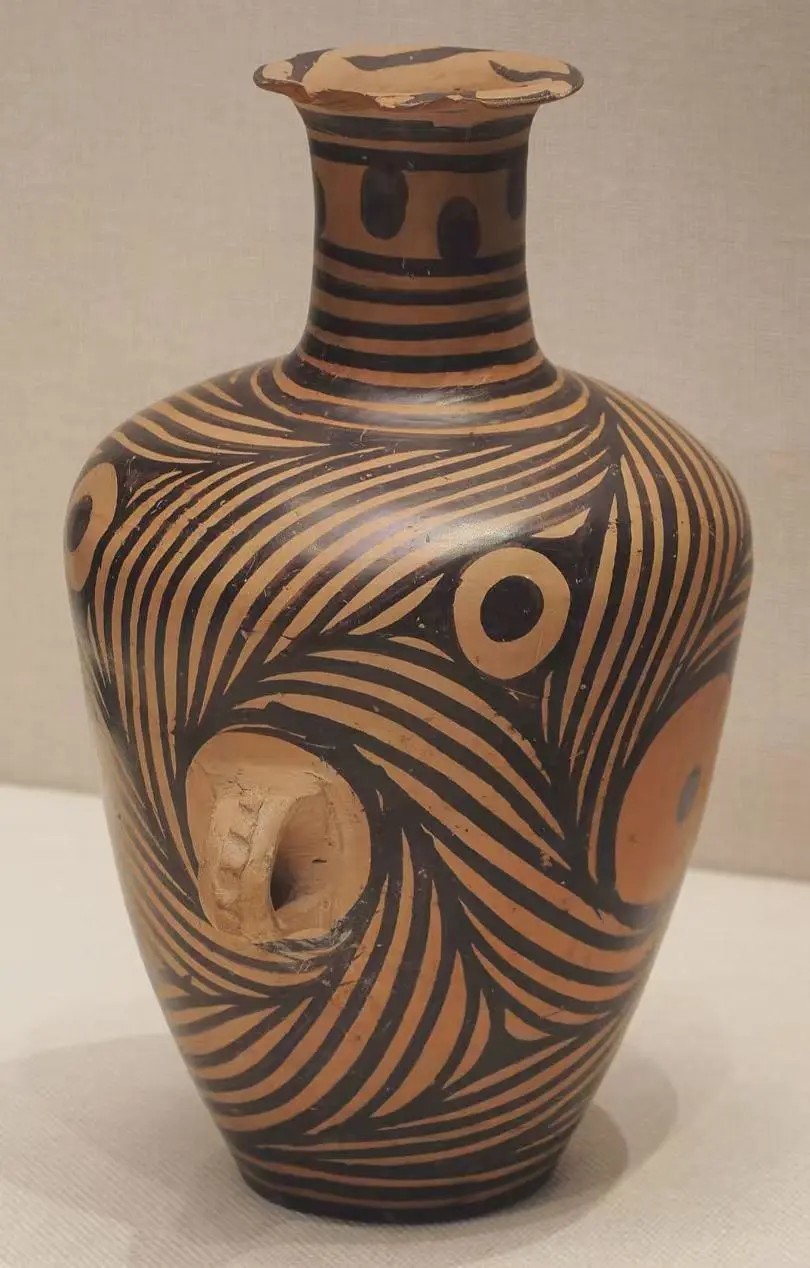

▴

马家窑文化彩陶瓶,现藏甘肃省博物馆

张昌平老师也提到了Bagley教授对于课程和文章的反复打磨,并且着重指出本书所体现的批判性思维——只有从不同维度去看待同一件事物,才能打破思维定式。接着他提出一个问题:在西方艺术史中拥有重要地位的“赞助人”角色,在中国古代艺术尤其是早期艺术中应该怎样看待?对此,郑岩老师认为,它并不是一个具有普适性、原则性的概念,在不同时代甚至同一时代不同材料的艺术品中,赞助人与工匠扮演的角色可能不尽相同。值得注意的是,艺术史和考古学在看待赞助人或工匠时天然存在差异:艺术史聚焦单件具体器物,其背后的赞助人或工匠往往是单数形式;考古学研究常常以批量的物质遗存为对象,多是复数形式,指向某个族群、集团或社会阶层。王海城老师也提出自己的思考:“赞助人”是从西方学术引入的概念,皇室、贵族、市场等等都可能是“赞助人”,术语的翻译或许有各种考量,核心意思是说工匠接受“赞助人”出钱、出材料来制作器物。艺术史研究“赞助人”,是想知道“赞助人”和工匠的互动如何影响艺术品的最终呈现。如果没有文字记录,“赞助人”的具体指示就无从得知,其作用更多是通过“选择”来体现——工匠只会在受到“赞助人”欢迎的那个方向发展技术。我们从艺术品上能看到的更多的是工匠的应对,猜测他为什么会做出这样的变化。

郑岩老师注意到书中花了大量的篇幅讨论器物的材质、制作技术和纹样的互动关系,那么,应该怎样理解同一时代不同材质器物纹样之间的共通性?或许可以用“影响”来简单解释,但每种材质都有各自的技术渊源,究竟是哪个因素决定了不同材质器物纹样的共通性?对此,王海城老师回应,不同材质的艺术品作坊既有自身传统,也会相互借鉴,但这些传统与借鉴始终会围绕材料本身的特质,工匠会为了更好地利用材料去发明相应的加工方法,纹样的设计也必然服务于这一逻辑。以玉器为例,由于玉料本身比较坚硬,它的加工方式从早到晚一直都很单一,技术发展相对独立,工匠们会更侧重外形轮廓和表面纹样,难以借鉴其他材质器物的纹饰。总体来说,早期从二里头文化开始,青铜毕竟是新兴的贵重材料,可以很明显地观察到相当一部分纹饰是在铜器上基于陶范的制作技术而一步步发明的,有比较清楚的脉络,在同期的陶器、漆木器上也能看到对铜器器形、纹饰的模仿,但都相对粗劣,居于主导地位的应是铜器。到了春秋时期,漆器逐渐脱离此前的铜器纹饰传统,发展出一套独立的装饰体系,到战国时甚至反过来对铜器产生巨大影响,错金银铜器就是铜器对于漆器挑战的应对。

▴

战国晚期错金银铜镜,现藏弗利尔美术馆

张昌平老师回到“赞助人”的问题:考古学往往会对器物背后的作坊、生产链、社会组织做出讨论,那么,从设计的角度,对器物起到更大作用的究竟是工匠、作坊还是社会组织?在中国古代王朝背景之下,“赞助人”的角色似乎难以像西方语境中那样清晰界定,对此应该如何看待?李零老师认为,这个问题更多属于社会考古学范围,不同时期存在差异,比如商周时期,青铜器应该是贵族定制的,但具体的定制过程难以考证;战国以后,随着工官制度的完善,大量器物为官府而做。在中国古代,手工业虽属于工商业活动的一部分,但政府在其中的角色也不容忽视,这进一步复杂化了“赞助人”的含义。郑岩老师认为,“赞助人”与工匠不应该是完全隔绝的,想象中甲方应该是看着一些样子和乙方沟通自己的需求,二者存在密切或者松散的互动,也许可以从这个角度出发,尝试解释同一时期不同艺术品之间的风格是相对紧密还是相对多元。曹大志老师从铜器铭文出发提出自己的见解,他认为,青铜器上的铭文是使用者的署名,作坊虽然是王朝运营的,如果使用铜器的贵族和作坊中的工匠之间不发生互动,工匠不会知道要在青铜器上做出怎样的铭文。没有铭文的青铜器有可能是因为没有特定的主顾,但有铭文的青铜器一定意味着主顾的存在。王海城老师提示,这一问题的提出可能与对纹饰含义的认识相关联,有的学者或许会设想“赞助人”会对器物的象征功能提出要求,但他认为,即使是这样,象征含义也有多种表现方式,决定器物最终样子的还是设计者而不是“赞助人”,他们的灵感是以前的设计而不是“赞助人”的指令,器物本质是视觉层次的发明而不是语言层次的发明,对于器物含义的不同认识不会影响到基于设计的讨论。许宏老师赞同王海城老师的观点并进一步补充,伴随社会复杂化,器物的等级差异应该是越来越明显的,但从二里头到二里岗,陶器种类、尺寸的差异趋于收缩,这一方面可以看出统治力量的管控,另一方面,集中生产也可能导致产品的同质化,主顾的个体意识在器物上的体现逐渐减弱。

张昌平老师最后就书中提到的“二里岗帝国”提出一个具体的考古学问题:帝国形成前的扩张(expansion)其实在二里头时期就已发生,在二里岗时期进一步加强,那为何要称之为“二里岗扩张”而不是“二里头扩张”?许宏老师认可张昌平老师把二里头晚期和二里岗早期视作一体的看法,并指出这一视角引发我们反思:考古学文化其实绝不是客观的物质遗存本身,而是学者们基于这些遗存进行具体分析后人为构建起的学术概念;它们从来不是定论,因此我们对任何考古学概念都需要保持谨慎的态度。王海城老师则从此书的研究视角出发解释,二里头时期的铜器种类和数量有限,纹饰粗糙,而二里岗铜器种类和数量显著增多,铜器铸造在技术和艺术上迅速成熟,其艺术风格为广大区域所效仿。

此外,在场师生还讨论了石峁文化下限、帝国的定义等相关问题。讲座在热烈的讨论中结束,大家都收获颇多。