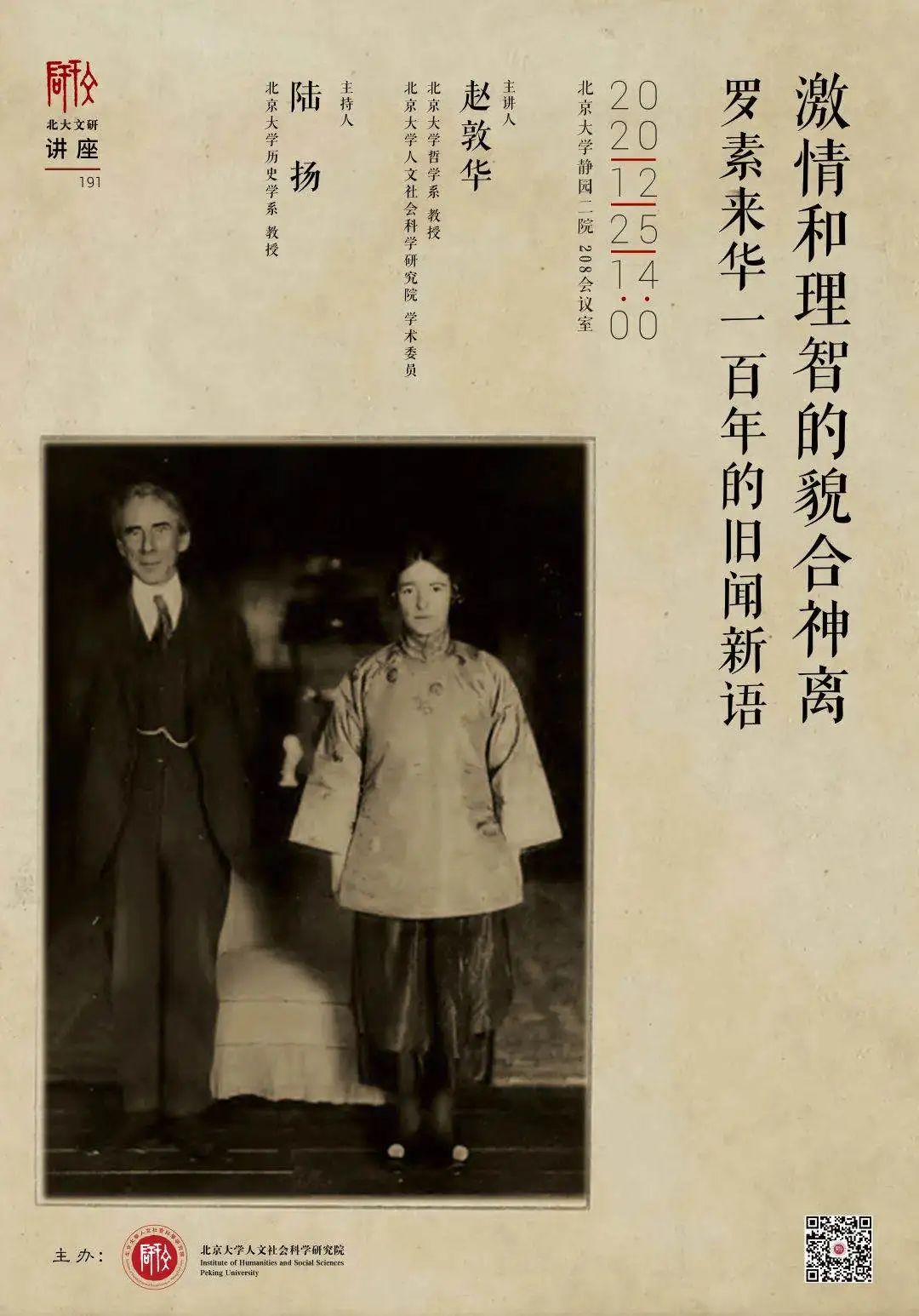

2020年12月25日下午,“北大文研讲座”第191期在线举行,主题为“激情和理智的貌合神离——罗素来华一百年的旧闻新语”。文研院学术委员、北京大学哲学系教授赵敦华主讲,文研院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬主持。

讲座伊始,陆扬老师首先介绍,2020年是一个特殊的年份,也迎来了罗素访华100周年。罗素来华是中西知识交流史上非常著名的事例,这对罗素本人、对中国、对世界都有着多重意义。罗素来华作为中国近代思想史的重要事件,听闻、参与人数众多且涉及中国各界,但实际上还有很多意义有待开掘。从今天的角度出发,根据今天的学术观点与学术研究回顾这一事件能够使我们得到很多新的启示。

赵敦华老师指出,罗素来华100周年的意义没有引起学术界和社会的关注,除了文研院和北京大学数理逻辑研究中心,几乎没有纪念活动。背后的原因在于,当今关于罗素来华已经没有多少内容可说,或是可说的内容已经在相关出版物体现过了。最近十多年来,中国已出版了三本罗素来华相关的文集,分别是《哲学盛宴:罗素在华十大讲演》(2007)、《通往自由之路:罗素在中国》(2009)和《中国问题》中译本(2019)。这些出版物是罗素来华的“旧闻”。

赵敦华老师分别介绍了这三本书对罗素来华意义的评价。第一本书主要讲罗素对中国哲学界的影响。编者姜继为在前言《勉为其难的先知》中指出,“对于当时的中国而言,罗素的哲学讲演实在是超前了,他的思想没有得到多数人的接纳,主客双方落差较大——当然,大概在十年以后,罗素哲学开始在中国开花结果。金岳霖、冯友兰、张岱年、洪谦、张申府等人开展了以逻辑分析方法为主的哲学研究,傅种孙、沈有鼎、王宪钩、胡世华等人开展了数理逻辑的研究和教学,其思想和学说开始引人注目,逐渐成为哲学的主流。”第二本书汇编了罗素来华期间的新闻报道和公开讲演。朱学勤在代序《让人为难的罗素》中说,“罗素怏怏而归,心情不会愉快。离开之后,中国知识界亦觉尴尬,对他的影响力大小发生过一些争论。”,还认为“不妨承认,罗素的中国之行是以两方面的失望结束,而中国人的失望甚于罗素,是一种双重失望。”这一现象的背景是五四运动前的中国相当激烈的“主义之争”。第三本书是罗素回国之后所作。1965年的重印本序言中,罗素表达了对中国文化的高度赞美,对中国人民的深切同情以及对中国未来的乐观的期待。储殷在序言中表示,“一百年前的罗素,正是本着人类共同体的信念,才能给中国一个公正的评价——这或许是罗素访华对今日而言,最重要的价值。”这三本书对罗素来华的事件体现出三种不同的评价,但今天人们没有兴趣重复这些不同的声音或者是重启这些争论。

《哲学盛宴:罗素在华十大演讲》、《通往自由之路:罗素在中国》、《中国问题》书影

赵敦华老师表示,相较于“旧闻”,自己更想说一些“新语”。纪念一个历史事件最好的方式是理解它的意义。上述三本书对罗素来华对中国意义给出了三种有代表性的评价,可以说见仁见智,也无需得到一个统一的结论。现在的问题是,罗素来华对他本人的意义,在以往研究中较为欠缺。赵敦华老师希望通过阐述罗素来华对他本人生活历程的意义,帮助人们理解罗素其人和他的哲学。

罗素个性鲜明、才华横溢,既有卓尔不凡的理性,也有不可遏制的激情。尽管休谟把“理性是且只应当是激情的奴隶”作为心理学的通则,哲学家们却好像摆脱了这一心理学通则。罗素对自己的理性和激情有深刻的反省。在不同的人生阶段,其理性和激情的关系和相结合的方式亦有不同。

赵敦华老师的博士论文把罗素和维特根斯坦的哲学同步分成早期、中期和晚期,在每一个时期分析他们的理论对话。但基于纯哲学的写作标准,论文并不包含罗素的个人传记材料。《罗素自传》(2003)记载有罗素中国之行的趣事。现在公认的最详细全面的罗素的传记则是瑞·蒙克(Ray Monk)的《罗素传》,分为上卷“孤独的精神:1972-1921”和下卷“疯狂的幽灵:1921-1970”。这两卷的题目已经概括出罗素精神在早期和晚期两个阶段的特征。

利用罗素来华的材料(特别是他在北大进行的五次讲演实录和课堂笔记),结合蒙克的传记材料,赵敦华老师从罗素人生的体验探讨了罗素哲学的变化,认为罗素在中国的短短九个月时间实际构成了他人生道路的转折点,而认识罗素发生的转折也必须关注他和维特根斯坦的交往。因此,结合上述材料,赵敦华老师认为可以从激情和理性的关系分析罗素的性格和他的哲学发生的变化。

罗素早期对哲学的诉求和逻辑的研究倾注了极大的热情和才智,《数学原理》(与怀特海合著)和《论指谓》等作品是数理逻辑和分析哲学的经典。但这以后,罗素的思想一直在徘徊。直到1912年,维特根斯坦向罗素学习数理逻辑,在课堂和课后的讨论中,罗素在维特根斯坦身上发现了自己曾经有过的理论热情。通过罗素的私人信件可知,罗素认为激情不是无情的反义词,而几乎是同义的。激情给予人冷静的睿智之见,哲学的理性必须具有激情。罗素把维特根斯坦看作自己研究数理逻辑时投入的理论激情的镜像,作为心目中解决问题的理想人选。在1913年的时候,罗素准备在数学原理的基础上创建数理哲学的这一新的学说,但维特根斯坦的批评却从根本上摧毁了罗素的努力。受挫后,重新燃起理论激情的罗素转向了政治,后来重归哲学后则致力于写作与公共讲演。

1919年12月,与维特根斯坦重逢的罗素理解了逻辑哲学论,但不赞同维特根斯坦的意见。这个时候,罗素已经区分了逻辑学,认识论和心理学三个不同的领域;但维特根斯坦认为所有的逻辑命题都是同义反复,逻辑学也不关注意义的心理学部分且等同于神秘主义。罗素与维特根斯坦的争论,彼此难以说服。但维特根斯坦对罗素的思想带来了两次浪潮的冲击,让罗素意识到启示自己研究数学哲学的逻辑思想从根本上就是错误的,追求绝对的确定知识的激情只是一个梦想。从根本上说,这是罗素放弃数学逻辑的原因所在。

1920年6月,罗素收到中国讲学社的信,受邀到北京大学任访问讲师。罗素欣然接受邀请,其背后动机是多样的。哲学方面,罗素需要中国的听众。罗素在中国享有“世界上最重要的哲学家”的声誉,需要得到中国听众的欢迎来增强责任感和自信心。个人生活方面,还有与前妻办理离婚期间与未来妻子朵拉·布莱克小姐共同居住的私人考虑。1920年10月抵达中国后,罗素分别在上海、南京和长沙做了公众演讲。两个多月后到达北京在北大讲授哲学课程。在北京的几个月,罗素一边讲哲学,一边研究社会问题。

1920年6月,罗素收到中国讲学社的信,受邀到北京大学任访问讲师。罗素欣然接受邀请,其背后动机是多样的。哲学方面,罗素需要中国的听众。罗素在中国享有“世界上最重要的哲学家”的声誉,需要得到中国听众的欢迎来增强责任感和自信心。个人生活方面,还有与前妻办理离婚期间与未来妻子朵拉·布莱克小姐共同居住的私人考虑。1920年10月抵达中国后,罗素分别在上海、南京和长沙做了公众演讲。两个多月后到达北京在北大讲授哲学课程。在北京的几个月,罗素一边讲哲学,一边研究社会问题。

从在北大的课堂笔记来看,当时的罗素实际上已经离开了数学和逻辑学的抽象思想,在哲学上从心理学下手,在政治上关心人事。罗素也批评了柏格森的哲学心理学,但罗素关于心理学的讲课笔记显得松散凌乱、缺乏章法。究其原因,赵敦华老师认为,罗素的思辨数学和逻辑学的研究信心已经深深地被维特根斯坦的批评所伤害,还没有恢复,并且已经放弃了对技术哲学的研究,转向了心理学的判断理论和符号理论。从罗素在北大的五大哲学讲演看,他在北大的讲学都没有涉及技术哲学。第一门课《哲学问题》基本上只是重复了休谟的知识论和自己的中立一元论。第二门课《心之分析》从因果关系的角度分析心理现象,对行为主义、精神分析学说、柏格森的直觉主义等都做了批判性的介绍。罗素将本能习惯更细致地分析为欲望的循环运动——从感觉开始,经过想象、信念和情绪的心理循环,构成了经验和思想。心理的现象可以用“这个之存在”(are existence of this)来表述。这里事实上已经有关于逻辑原子论的论述。第三门课《物之分析》和后来发表的同名著作(1927)无关,实际上是《相对论ABC》(1925)的简本。第四门课《数理逻辑》尽管只是讲了基本的演算规则,但并未被听众理解。罗素在第五门课《社会结构学》投入了很大精力,但由于患病的缘故并未完成。

实际上,罗素讲课时间只有1920年11月到1921年3月初的四个月时间,后来患肺炎住院至6月出院后就回到了英国。罗素回国后,激情转向了子女教育和政治活动。但蒙克评论道,“作为数学哲学家,罗素取得了罕见的成就;作为记者和政治评论者,他炮制了大量二流文章。正如他的许多朋友确定的,导致这个问题的一部分原因在于,他搞政治时怀着逻辑学家的获得绝对明晰性的愿望,对现实政治的混乱局面极不耐烦,往往以过于简单化的方式处理政治问题”,而且“没有将自己作为伟大哲学家和逻辑学家的品质,应用到政治活动之中……取而代之的是空洞的言辞,盲目的信条,以及虚张声势的拒绝对手意见的态度。”

实际上,罗素讲课时间只有1920年11月到1921年3月初的四个月时间,后来患肺炎住院至6月出院后就回到了英国。罗素回国后,激情转向了子女教育和政治活动。但蒙克评论道,“作为数学哲学家,罗素取得了罕见的成就;作为记者和政治评论者,他炮制了大量二流文章。正如他的许多朋友确定的,导致这个问题的一部分原因在于,他搞政治时怀着逻辑学家的获得绝对明晰性的愿望,对现实政治的混乱局面极不耐烦,往往以过于简单化的方式处理政治问题”,而且“没有将自己作为伟大哲学家和逻辑学家的品质,应用到政治活动之中……取而代之的是空洞的言辞,盲目的信条,以及虚张声势的拒绝对手意见的态度。”

所以,罗素思想前后期的反差,在访华期间的公共讲演和哲学课程当中实际上已经显示出来:在哲学上通俗浅显、乏善可陈,在政治上使用了过于简单的方式来谈中国的现实。他不仅在中国公众讲演当中是这样,在北大的社会结构学的讲义当中是这样,在回国以后发表的《中国问题》中也是这样。借用尼采的话,“像你这样不安定的人,最后会觉得呆在监牢里倒是大幸”。赵敦华老师阐释了自己用“激情和理智的貌合神离”来形容罗素来华的思想状况的言下之意。

赵敦华老师也指出,平心而论,罗素来华并非对中国哲学界毫无贡献。一个意外的收获是罗素访华期间找到了出版《逻辑哲学论》的德国期刊和英国出版商,分别出版了德文本(1921)和德英对照本(1922)。当时对罗素哲学非常热心的张申府译出《逻辑哲学论》的中译本(1927),这是该书第一本外文译本,也可以说是罗素对中文哲学界的贡献。罗素后期的哲学也并非毫无价值。尽管在专业哲学家看来,其后期著作没有重要意义,但是罗素让自己的哲学面对为数众多的非专业人士,保持了公众对普通哲学的兴趣。

最后,赵敦华老师从思想史上分析了罗素和维特根斯坦的关系。在维特根斯坦极不情愿的情况下,罗素帮助其一举成名;但后来,无论是在哲学观点还是私人交往上,两人关系颇为紧张。这一点也可以用激情和理智的关系理解:维特根斯坦自始至终保持了理论的激情,罗素也曾有过理论激情,但半途转向了理性和激情的貌合神离。

最后,赵敦华老师从思想史上分析了罗素和维特根斯坦的关系。在维特根斯坦极不情愿的情况下,罗素帮助其一举成名;但后来,无论是在哲学观点还是私人交往上,两人关系颇为紧张。这一点也可以用激情和理智的关系理解:维特根斯坦自始至终保持了理论的激情,罗素也曾有过理论激情,但半途转向了理性和激情的貌合神离。

接下来,陆扬老师对赵敦华老师的讲演做了补充。尽管罗素对北大影响深刻,今天罗素访华100周年的纪念却没有得到足够的关注。陆扬老师表示,八十年代,自己在北大的本科时期可以感受到罗素的重要影响,也曾崇拜过罗素;但今天重新看罗素,就不仅仅把他视作知识界、思想界的巨人和崇拜的对象,而是把他放在一个特殊的语境里作为20世纪初一个重要的西方思想家进行研究。罗素来华实际上处在一个对他个人、对当时的中国、对整个欧洲乃至于世界都非常特殊而重要的时刻。此外,关于罗素来华还有一个历史细节:其来华路线是从伦敦到巴黎再到马赛,最后坐船来到上海,且行程相较计划推迟了。背后原因是西班牙流感仍在流行,这与今天世界的疫情流行也形成了对照。

陆扬老师联系赵敦华老师“激情和理智”的讲演题目指出,尽管罗素写作的理性表达给人一种不容置疑的逻辑铁律,但罗素个人极为富有激情,属于典型的维多利亚时代充满反抗的最终产物。罗素转折成为完全现代意义上的人与来华经历有关。罗素来到中国后,越来越激进,把重心放在道德、伦理的部分,后来对大众产生重要影响的论著也与之有关。此外,关于罗素来华对他个人的影响,陆扬老师认为,尽管罗素只在长沙与杜威见过一面,但这对双方关系的发展有着积极意义。

最后,罗素来到中国前已经有过赴俄的经历,因而他把对中国的观察既放在了自己的认识背景之上,也与俄国有所对照。在此基础上,罗素对中国的观察有温情、有深度,并对中国有着良好的印象与感受,这也与他后续对中国的帮助不无关系。