文研讲座 | 第204期

2021年5月21日下午,“北大文研讲座”第204期在线举行,主题为“联系东西方的纽带——麦都思在十九世纪翻译史上的贡献”。日本成城大学经济学部教授陈力卫主讲,清华大学中文系教授王中忱主持,北京第二外国语学院文化与传播学院教授赵京华评议。

讲座伊始,王中忱老师介绍陈力卫老师是研究中日词汇概念形成与交流的著名学者,从词汇史出发,进入到概念史与思想史,而陈老师对于麦都思的关注早已有之,尤其是对于麦都思在编纂辞典过程中所体现的中西文化、东西方文化交汇这一话题,在近年的研究中不断向前推进。本次讲座中,陈力卫老师通过分析早期辞典的编辑、出版与流通,呈现出一幅19世纪前期的东西方语言交流与文化互动的图景,将其既有的研究成果、以及更新鲜的发现与思考,呈现给在场的听众。

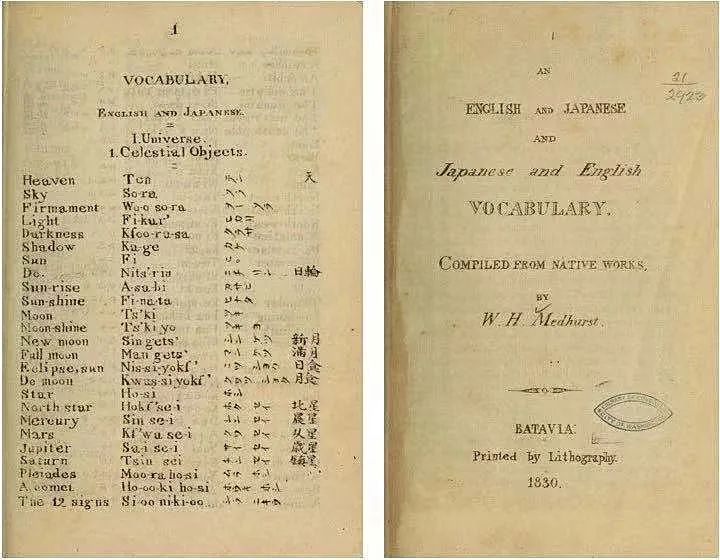

英国伦敦会传教士麦都思(Walter Henry Medhurst)继马礼逊、米怜之后,于1817年来到马六甲,再经槟榔岛的短期滞留后,1822年到达巴达维亚并在那里居住了21年,其间他充分发挥自身的汉语、荷兰语优势编辑了六本双语词典。而An English and Japanese, and Japanese and English vocabulary Batavia. (1830)(《英和和英语汇》)是其最早出版的,也是世界上第一本英和-和英对译辞典。陈力卫老师首先分析麦都思编纂《英和和英语汇》的目的是向日本布教,而词典编纂的大背景中,既有英国人对日本长期以来的关注,马礼逊对于琉球的关心,亦有恒河域外传道团临时委员会向日本布教的决议,以及麦都思本人的日语学习的驱动。而这部《英和和英语汇》在构成上由献辞、序文、目录、按照意义分类排列的英和之部(156页)与按照日语伊吕波顺序排列的和英之部(188页)组成。从辞典序文中可见,麦都思利用了在日本流通的确切的辞典、书籍等作为底本来编就的这本辞典。

《英和和英语汇》封面与英和之部

可是有两个问题没有交代,是谁带给麦都思这些日本书籍?其具体书目有哪些?因为这是分析该辞典特性的重要依据。针对前者已经有学者指出是日本长崎荷兰商馆馆长狄斯特(J.W. de Sturler)1827年经由巴达维亚回国时借给过麦都思一批书,而麦都思马上雇佣12名华人在数月中抄录了8种日荷、日中等双语字典及其他图书。而关于后者的具体参照书目,早有杉本つとむ指出的和兰辞书《兰语译撰》(Nieeuw Verzameld Japans en hollandsch Woordenboek,1810),但陈力卫老师重新检讨了和英之部所依底本,认为这一底本只能解释麦都思词典三分之一的出处,尚需找出其他作为底本的辞典。特别考虑到其英和之部的编辑,陈老师发现《兰语译撰》的姐妹篇,同为中津藩主奥平昌高在江户刊行的兰和辞书《巴斯达特辞书》(Nieuwe-gedruct Bastaardt Woorden-boek, 1822)亦是其重要参考之一。除此以外,陈力卫老师也提到,还有三本辞典可以作为编写这本辞典的重要参考书,即汉和字典《增续大广益会玉篇大全》(1717)、图文并茂的分类辞典《增补头书训蒙图汇大成》(1789)、和按日语伊吕波顺序排列的《增广字便倭节用集悉改大全》(1826),这些辞典的最大特征就是汉字词汇附带对译日语。麦都思可以通过汉字词汇的意思来了解日语,收集所需的语词。

那么剩下的最大问题就是如何用罗马字标注日语读音,麦都思既没去过日本又没跟日本人说过话。陈力卫老师援引苏精的研究,认为麦都思在在该辞典完成的前一年,即1829年还通过荷兰商馆员费瑟尔(Johan Frederik van Overmeer Fisscher)抄写到在长崎编撰的兰和辞典《道译法儿马》。这本辞典最先是由荷兰商馆长道富(Hendrik Doeff)编写的,但在他1817年返回欧洲的航海途中,不幸遭遇海难,其带回的抄本失于大海之中。后来,作为商馆员的费瑟尔在日本期间(文政三年至文政十二年,1820–1829)又重新制作了一部罗马字版的兰和辞书,1829年回国路经巴达维亚时,让英国传教士麦都思花了大钱抄写,但尚未抄写完毕便中途收回,回到荷兰后将之献给国王,并因此被选为院士。至今为止,日本学者如杉本全面否定其作为《英和和英语汇》参考书使用的可能性,认为“(那是)十五册本的大部头,基本不可能拿到海外去”,因此,费瑟尔带出的这部辞书是如何被麦都思利用的,成为最为紧要的课题。也就是说,这部辞典不仅成为麦都思《英和和英语汇》编辑中的日语罗马字表记的直接参考,之后也成为荷兰人研究日语的直接材料。

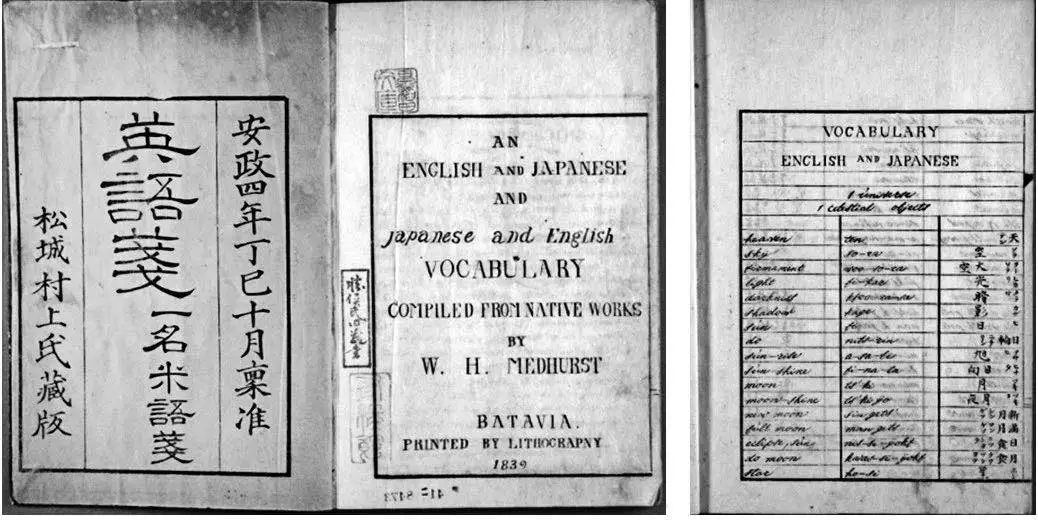

而谈及这本《英和和英语汇》对于后世的影响,陈力卫老师认为,麦都思这本辞典出版后先是被关注日本的外国人所利用,比如东京大学仓石武四郎收藏的本子就盖有宁波教会团体的印章。出版二十多年后,才为日本人所认识,由精通汉学、兰学与法语的村上英俊将其英和之部的一部分语词(包括日语假名的罗马字对音)介绍到自己的《洋学捷径佛英训辨》(1855)中,并在两年后安政四年(1857)将整个英和之部翻刻为《英语笺一名米语笺》,文久三年(1863)再将和英之部翻刻为《英语笺后篇》出版,为近代日本由兰学向英学转换做出了巨大贡献。

《英语笺一名米语笺》

而在欧洲,陈力卫老师注意到莱登大学所藏、霍夫曼所传本子上写有西伯特“1829年7月”给奥地利植物学家的献词与霍夫曼1875年的说明,于是再次梳理西伯特、霍夫曼两人跟这本辞典的关系。陈老师指出,西伯特因欲带日本地图出国而遭软禁一年,1830年被遣返回国途中,与麦都思在巴达维亚见面并频频交流,可能是西伯特将这本刚出版的辞典带回欧洲,却在献词上故意写作1829年,以掩饰自己被拘留的窘况(本应在1829年任满回国)。而后来,这本词典归到了霍夫曼手里,他在说明里认为西伯特没有认识到这本辞典的利用价值,他将麦都思辞典的英文译成荷兰文,准备编纂出新的兰和和兰词典,而实际上也这么做了,等于是完成了一个轮回(从1810年的《兰语译撰》到1830年的和英之部,再到1881年的日兰辞典的出版)。

陈力卫老师总结回顾本次讲座中所解决的问题:其一,围绕着《英和和英语汇》这本辞典的编纂过程中意义分类与日音排列孰为先的问题,过去一直有争议,而根据麦都思自己信中对该辞典编辑过程的说明,可以确定为先编意义分类的英和之部,后编按照日文排列的和英之部;而其二,陈力卫老师通过列举自己最近的研究,其意义分类多依日本出版的分类辞典,特别是节用集的分类;其三,确定了该辞典所选的日文词均出自江户时代的文献,虽然文献跨度约200年,但多参照的是同时代的版本;其四,至今被认为是古语的语词,其实均有同时代辞典的具体出处。而被视作方言的语词则多出现在费瑟尔抄写的带有罗马字标音的兰和辞典里,这本辞典的祖本就是意欲用口语来对译荷兰语的;其五,因为麦都思是英国人,过去学界一直以为《英和和英语汇》的罗马字注音是反映的英语读音,而实际上基本是沿用了荷兰人的标音,虽有部分改动。

在论及汉字词的传承问题上,陈力卫老师指出麦都思早先是把汉字词当做汉语来理解的,所以在选录汉字词时,还参考到江户时代的《增补头书训蒙图汇大成》(1789)、《增广字便倭节用集悉改大全》(1826),并以此为汉字表记的根据。在江户时代众多的辞书中,一个外国人多利用的还是按意义分类的合类节用集和图解类辞书,其中的汉字汉语都标有可以识别的片假名读音,这点是当时他为编纂这本辞书所能利用的最低条件。

陈力卫老师由此重新思考19世纪前半期的语言文化交流史,认为以马礼逊和麦都思编辑的对译辞典为开端,其后开始尝试多语种词典的编辑,其中日本方面包括吉雄权之助、佐久间象山、村上英俊等人在兰、英、和、汉四种语言对译的尝试;而欧洲方面则有西伯特、郭成章与霍夫曼的种种努力,这一部分正是陈力卫老师下一步要做的工作。

王中忱老师总结本场讲座内容,认为19世纪初期至19世纪中后期,正是一个全球化的时代,词语概念、知识流动在巴达维亚这一特殊的场域内相互交遇汇合,经由麦都思促成了知识再生产的一个循环。赵京华老师也认为,19世纪初到中叶的东西方语言词汇、文化的交汇与互鉴的历史背景,通过词语词典的编撰得以承袭。他认为陈力卫老师的个案研究,对于了解19世纪上半叶东西方文化交汇的历史非常有帮助。在马礼逊之后,东西方的(包括英、日、汉、荷兰语)双语或多语种辞典编撰,在19世纪上半叶,达到一个逐渐发展与兴盛的时期,而在这个过程中,麦都思的贡献应该受到充分肯定。此外,陈老师的研究不仅考察麦都思辞典编纂本身的过程,亦深挖、寻找麦都思参照的周边的辞典文献等,可见其实证研究的功夫,必须经由专业人员来做深度考察,像麦都思这样的人物才能浮出历史表面。针对陈老师的结论部分,赵京华老师提问麦都思的辞典编纂与马礼逊的《英华字典》在日本的影响程度如何,麦都思编纂的辞典是否也对后来日本的辞典编纂有所影响,并提出康熙字典是否可作为麦都思编纂辞典的参考源的问题。

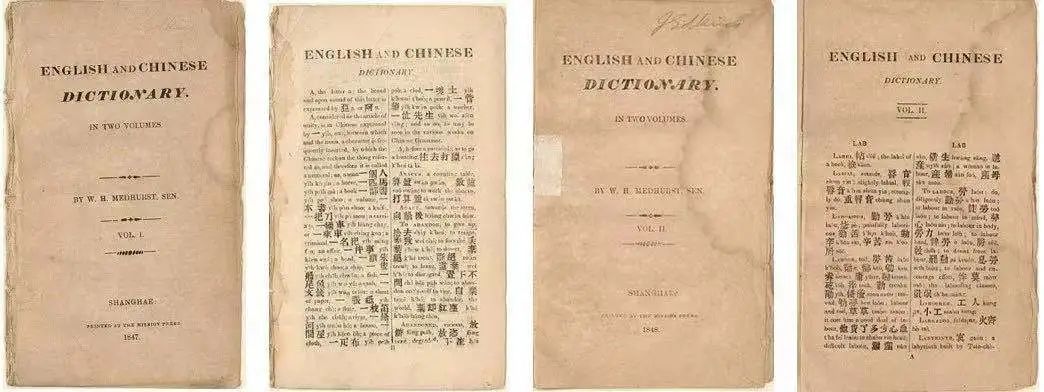

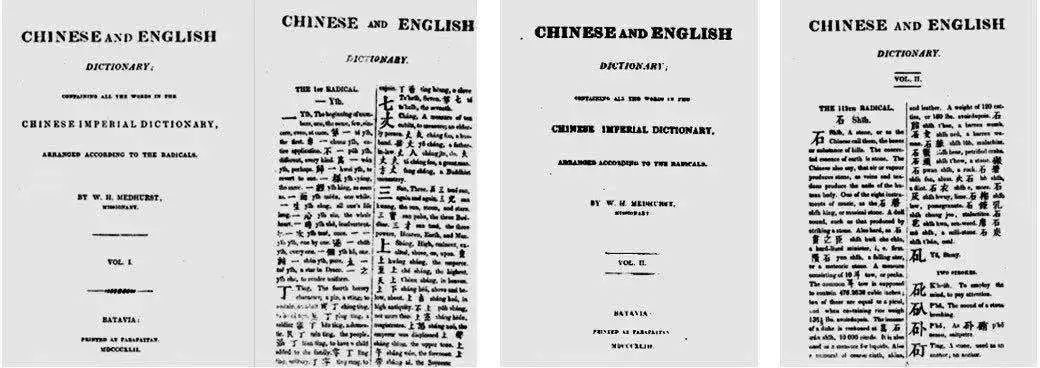

《华英字典》(1842-1843)

《英华字典》(1847-1848)

陈力卫老师对上述问题一一做出回应,肯定马礼逊的《英华华英辞典》对于日本的影响,但认为麦都思的辞典在日本的影响并不比马礼逊逊色,因其既编过英日-日英辞典,又编过英华-华英辞典,这两种辞典都对日本的近代化与近代辞典的形成有过巨大的贡献,就其影响力来说并不亚于马礼逊。而谈及康熙字典,陈老师提到,麦都思的《华英字典》就是根据康熙字典来编的。

讨论环节,陈力卫老师针对王中忱老师提出的巴达维亚的伦敦会印刷基地的发展,以及《和英语林集成》与麦都思辞典的关联两个问题作出回应,指出麦都思自身是印刷工出身,在巴达维亚他的本领得以充分发挥,后来伦敦会的最大的印刷基地就是他所主持的巴达维亚的印刷基地。《和英语林集成》作为一本坐标性的辞典利用率很高,而麦都思辞典的利用反映在它的前言与具体词条中。对于线上听众提出的麦都思编纂福建方言辞典的过程,以及何时出现了专门性的辞典两个问题,陈力卫老师也给出了解答与说明。

与会学者线上讨论