2021年12月7日晚上,“北大文研讲座”第238期在静园二院 208会议室及线上平台同步举行,主题为“两个传承之间的区别:重写本”。牛津大学林肯学院古典学教授奈杰尔·威尔逊(Nigel Wilson)主讲,北京大学历史学系助理教授林丽娟主持,复旦大学古籍研究所教授、文研院2021年秋季学期邀访学者苏杰,北京大学中国古代史研究中心副研究馆员史睿出席并参与讨论。本场讲座为“西方古典文献学四讲”系列讲座第四讲。

一、书写材料

讲座伊始,威尔逊教授从中西方文本传承所使用的书写材料出发,讲述了古代世界的纸张短缺问题。中国早在公元105年就发明了纸张。而彼时,西方人使用的是一种颇为经济适用的书写材料:纸草。其原料是产自埃及三角洲的莎草;少量也产自邻近的叙利亚与巴勒斯坦地区。西方历史上长久以来书籍生产并无障碍,只有在极为偶然的情况下才可能出现纸草短缺。历史学家希罗多德(Herodotus)在公元前5世纪写到,在很久以前,爱奥尼亚人(Ionians)曾被迫用山羊皮与绵羊皮替代纸草,但他从未提到过他的时代有纸草短缺的情况。在此,威尔逊教授插入了一则关于皮纸的有趣故事。据说帕加马(Pergamon)国王欧迈尼斯(Eumenes,公元前197—158)正要筹建一座图书馆,以超越亚历山大图书馆;埃及的统治者为此而禁止纸草出口(老普林尼《博物志》13.70),结果帕加马不得不使用皮纸取而代之。表示皮纸的单词“parchment”追根究底是从帕加马“Pergamon”这个地名几经音变而来。在意大利语中,表示皮纸的单词是“pergamena”,这更清晰地显示了词语衍生的过程。这个词源分析尽管被广泛接受,但现代学者并不倾向于认同老普林尼的记载。

威尔逊教授推测,纸草供应的受限显然开始于古代晚期。但其原因却并不清楚,并且书籍贸易开始遇到困难的时间尚不明晰。但据研究所知,在中世纪早期的西欧地区,纸草已经非常稀缺,直至最终消失;在地中海东部,纸草则一直使用到8世纪早期。由于人们逐渐习惯了以皮纸作为替代品,因此纸草的短缺并未对书籍生产构成不可逾越的障碍。皮纸不易受损,且经久耐用,逐渐成为一种更为重要的资源。然而,它也有一个严重的缺点,因为一头动物的皮革所能制作的书叶是有限的——最多只能做8叶。在此历史背景下,有一点必须明白,现代家畜经过不断的优选培育要比它们的祖先更加高大。对此威尔逊教授指出,罗马帝国早期及以后,生产一册皮革纸的书籍,如《圣经》,就需要屠宰大量的牲畜。

于是在一定的时期内,特别是7、8世纪,情况变得非常艰难。一方面纸草逐渐消失,而皮纸则非常昂贵且产量有限。到8世纪晚期,巴格达开始生产纸张,并出口到地中海世界,才使得这种短缺有所缓解。尽管纸张的发明显然有利,但其供应量至少在最初的阶段依然相对较少,其价格很可能没有纸草那么便宜。由于有关纸张价格的史料极为罕见,我们难以判断。但纸张的供应似乎不能满足书写材料的大量需求,这在古代世界是理所当然的。

二、重写本

接下来,威尔逊教授重点讲述重写本。他指出,由于纸张供不应求,重写本应运而生。如果一个文本亟需立即复制,那么人们不得已只能再次利用那些残损的或者被认为不必再保存的书籍的皮纸。他们尽可能地铲除原有的字迹,以制作所谓的重写本(palimpsest)。这个词,源于一个希腊语动词,指原文本被刮去;但他并不肯定这个说法的正确性,原因有二:第一,在许多这样的抄本中,相当数量的原文本依旧是肉眼可见的。第二,猛烈的刮擦会伤及皮纸表面,使其不再平滑而难以书写新的文本。

第一位研究重写本的现代学者是法国人让•布瓦万(Jean Boivin),他原是巴黎的法国王室图书馆的助理馆长。1692年,他注意到一部早期的希腊文《圣经》(巴黎,MS grec 9)。一个多世纪后,在1814年及以后的若干年中,意大利人安吉洛•梅(Angelo Mai)发现了西塞罗(Cicero)的《论共和国》(De re publica)的大部分内容以及其他一些重要文本。他的同代人巴特霍尔德•格奥尔格•尼布尔(Barthold Georg Niebuhr)发现了一部重要的法律文本,即盖尤斯(Gaius)的《法学阶梯》(Institutes),其中一部分的释读尤为困难,因为这部分的皮纸被重写了并非一次,而是两次。威尔逊教授特别指出,这不是唯一的两次重写的案例。

在很长一段时间内,为了阅读原文本而不得不使用强力的化学试剂,由此对皮纸所产生的严重损害至今依旧存在。后来人们发现紫外线灯有助于显示一部分肉眼无法看到的文本,而灯光不会伤害皮纸。即便如此,仍旧有一些段落无法识读。近二十年间,技术取得了长足进步,先有多光谱成像技术(multispectral imaging),后来又有了高光谱成像技术(hyperspectral imaging)。

三、利用新技术研究重写本

对此,威尔逊教授给大家分享了他借助新技术才得以完成的希腊文文本整理的经历。第一个,也是最重要的项目要追溯到1906年。彼时,丹麦学者海伯格(J. L. Heiberg)根据伊斯坦布尔重写本,整理出版了阿基米德(Archimedes)作品的主要部分,其中一些部分曾被认为已经失传。这部抄本曾属于圣墓教堂(Holy Sepulchre)的希腊修道院图书馆。这一激动人心的发现登上了《纽约时报》的头版。当出现新技术时,学者们意识到可以用来研究这部抄本,以辨识出海伯格无法识读的段落,但此时人们发现这部抄本已经不在伊斯坦布尔;抄本离开图书馆的情况迄今未能考实。最终,它出现在一个法国家族的收藏中。1998年,该家族决定将其在纽约拍卖。购买方并非大学,而是一位富豪,他对科学技术史有着强烈的兴趣。值得感恩的是,他愿意花费大量钱财来修复这部年久失修的抄本。事实上,它不仅年久失修,而且经受了严重损害,堪称野蛮摧残:有4页被画上了拜占庭风格的传道者肖像,或许拍卖方为了提高售价,妄想购买者会更欣赏这些肖像而不是原文本。威尔逊教授在拍卖前夕检查了这部抄本。有一天,他在学校图书馆研究这部抄本时,一位同事从他身边经过,并看了它一眼。她被这书破损的状态吓到了,对他说道:“奈杰尔,你手上这部书怕是治不好了吧!”拍卖会后,新主人请来了专业的修复师。此外,包括威尔逊教授在内的一个专家组重新转写了文本,并于2011年出版。

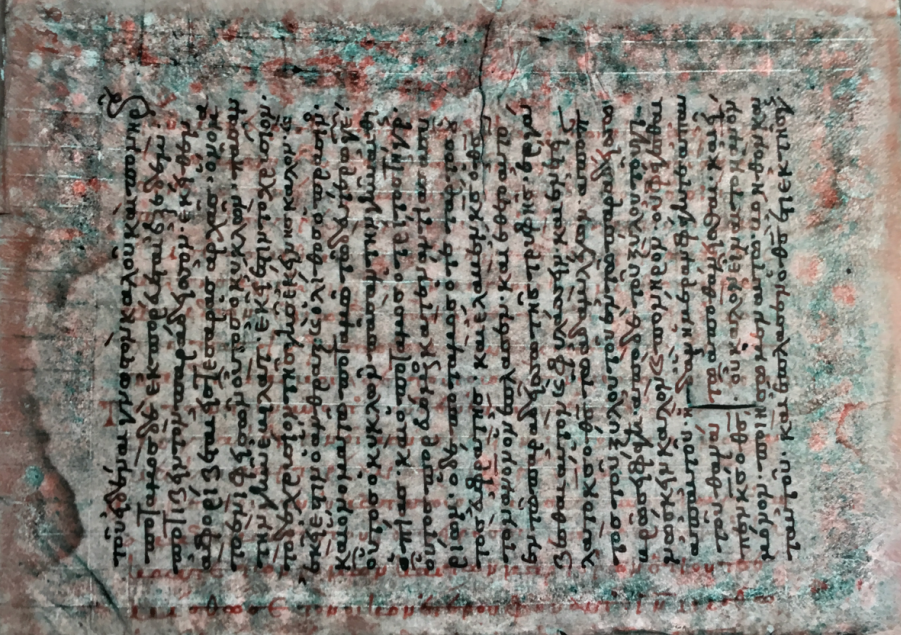

威尔逊教授展示的阿基米德重写本,表层文本为阿基米德作品,底层实为希佩里德斯演说稿,其与表层文字成九十度交错。

让威尔逊教授惊喜的是,除提供了阿基米德作品更为精善的文本外,这部抄本和一些其他的重写本一样,不仅有阿基米德的作品,还包含了其他的逸书。其中一些被证明是雅典演说家希佩里德斯(Hyperides)的两部演说稿的部分内容。尽管19世纪中期,埃及出土了一件纸草的希佩里德斯作品,并且包含了他的六大演说稿的主体部分,但他作品的中世纪抄本却从未被发现过。曾经有个报道宣称1458—1490年间在位的匈牙利国王马加什•科尔温(Matthias Corvinus)的丰富藏书中有一部希佩里德斯的作品,但这从未被发现过,因此有理由认为这个报道是基于一种误解。

至于这部抄本所载的其他部分,其中有一两个无法识别。但其中曾被认为是未解之谜的那一部分,目前人们已经揭露出一些有助于文本辨别的信息。几经尝试,威尔逊教授得以在一处没有像其他部分那样受损的地方,识别出一个名字,那就是亚里士多德(Aristotle)。进一步的研究表明,这是一部尚未发现过的对亚里士多德逻辑学著作《范畴篇》(Categories)的传注。为了释读这部分新的文本,一个新的团队组建了起来,而他又一次成为其中一员。原本他们计划在某个既定日子之前完成转写工作,如果遇到皮纸过于受损而无法识读的情况,便付诸阙疑。但就在收尾之时,尚有一处存疑。在某一行的中间,他们只能部分地读出一个词“daimonioi”,这是一个形容词,意思是“与神相关的”或者“神性的”。然而根据上下文,此意不通;并且该词的前后仍有一些字母无法识读。所幸在最后一刻,他们得到了一组比之前更好的新的图片,使他得以识读出“daimonioi”这个词前面的四个字母。它们分别是λ(lambda),α(alpha),κ(kappa),ε(epsilon)。所以文本的原意并非指向神明,而是指拉克戴莫尼亚人(Lakedaimonians),也就是斯巴达人(Spartans)。威尔逊教授在该行末尾又读出了另一个原本未能识读的词,“Argioi”即阿哥斯(Argos)人,也就是斯巴达传统上的敌人。如此便可印证这个读法了。

威尔逊教授指出,最近有另一些希腊文重写本得到了研究。其中包括米南德(Menander)的两部戏剧作品的部分内容,一部是《愤世者》(Dyskolos),这部作品原有传世版本;另一部是《乳母》(Titthe)。这个抄本之所以识读困难,是因为它也是一部两次重写本。米南德作品的文本很可能在8世纪或9世纪被覆盖上了一部哲学作品,即叙利亚艾米萨(Emesa)主教奈美修斯(Nemesius)所著的《论人性》(On the nature of man)。显然,一个急于获得书写材料的叙利亚抄工决定不得不将这个重写本再加利用。

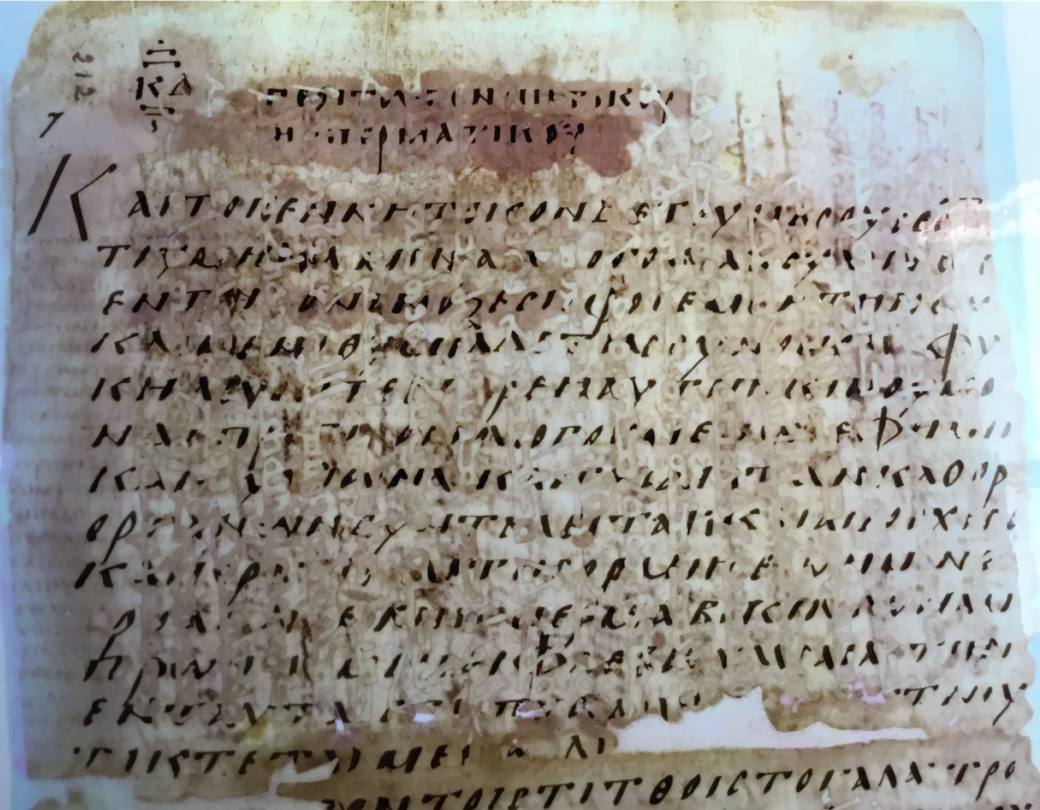

使用安色尔字体抄写的奈美修斯哲学作品《论人性》片段,从字体大小及间隔可知此书需要大量的书写材料,价格非常昂贵。

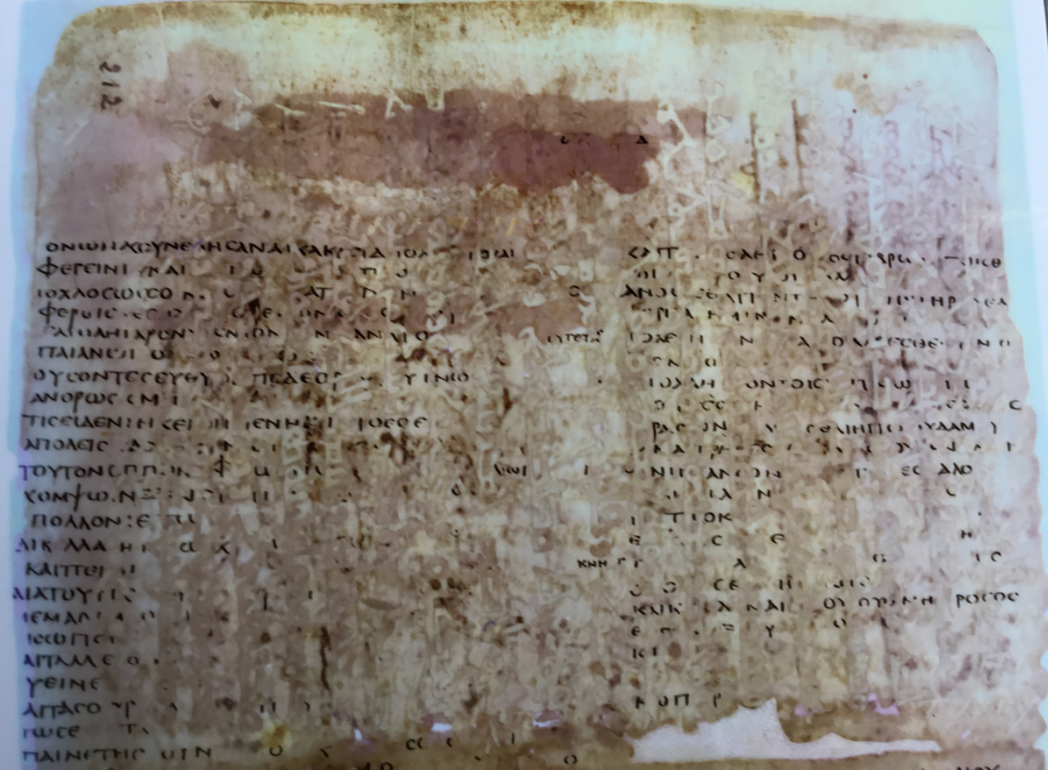

此重写本的初写本为米南德戏剧,同样为安色尔字体,但字体明显偏小,间隔紧凑。

对于研究希腊文的学者来说,还有两项正在进展中的研究十分有趣。第一项是现藏于维也纳的抄本(hist. gr. 10),其有10叶内容抄自古代最重要的语法学家赫罗狄安(Herodian)的《韵律概论》(Katholike prosodia)。这仅是一部希腊文韵律学长篇著作的一小片段。大约五十年前,奥地利的大学者赫伯特•亨格(Herbert Hunger)研究过这几叶内容。他用紫外线灯找出了古典文本的一些新的残卷。然而,大部分仍不能识读。在技术进步的激励下,奥地利科学院组织了一个小型研究团队重新展开研究,威尔逊教授也是其中一员。绝大多数新见残卷都极为简略,可能只会引起一些专家的兴趣。但其中有一件可以引起广泛的兴趣。根据一些古老的史料,悲剧作家埃斯库罗斯(Aeschylus)曾被迫面对一起司法诉讼,起因是他被指控泄露了当地神秘仪式的秘密。以往,人们很难理解这个针对他的指控,但近期释读出的新文本提供了一些前所未知的信息。威尔逊教授希望在不久的将来可以发表这些内容。

第二项为维也纳的另一部钞本(hist. gr. 73),其包含的文本应能引起广泛的,特别是研究罗马帝国晚期史的学者的兴趣。抄本中有4叶抄于11世纪,内容是3世纪的一位叫做德西普斯(Dexippus)的历史学家的著作。他是《斯基泰人》(Skythika)的作者,该书描述了公元238年之后,巴尔干地区的罗马人抵御哥特人入侵的历史。这个抄本的8页内容中有6页已在新技术的辅助下得以识读。此文本对我们认识德西普斯的著作是很有用的补充。他的部分作品还在其他的文献中被发现,其中包含了一部藏于梵蒂冈图书馆的重写本(Vat. gr. 73)。

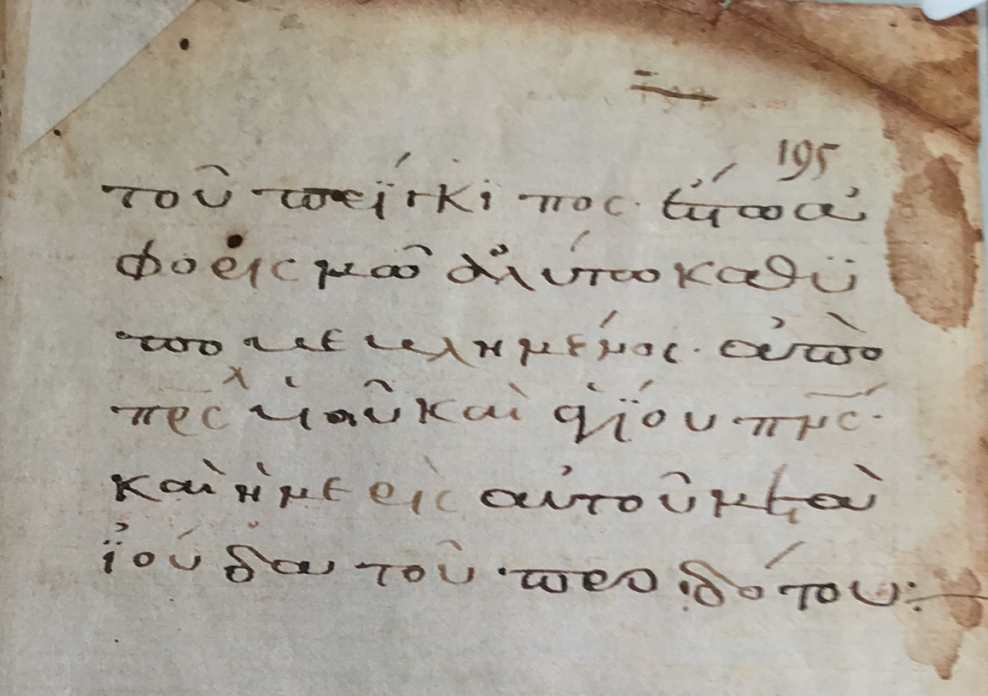

重写本在自然光a下所见文字为抄本主人对所有权的宣示和对偷书之人的诅咒:愿偷书之人受圣父、圣子、圣灵的绝罚,永世与叛徒犹大同在!

既然《斯基泰人》(Skythika)讲述哥特人入侵的历史,那么书名为何不叫《哥特人》(Gothika)呢?原因正是,德西普斯是希腊文学史的一个重要的典型代表。整个罗马帝国时代乃至此后很久,一种风尚经久不衰,那就是模仿公元前5至4世纪雅典散文作家的语言和风格。罗马帝国时代的希腊人总是带着乡愁回望着那个时代。这种复古的风尚被称为阿提卡主义(Atticism)。历史作家必须尽力模仿修昔底德(Thucydides)的语言和风格,而在修昔底德的时代并没有哥特人。居住在黑海北岸的所有族群都被称作斯基泰人(Skythians),于是德西普斯就不得不以此命名。

然而模仿并非易事,威尔逊教授用一个细节展示这一点。在第195叶末尾,德西普斯写到了菲利波波利斯(Philippopolis)之围,该地是今天保加利亚的普罗夫迪夫(Plovdiv)。哥特首领找到了五位勇士,他们将连夜翻墙突袭守城的罗马人。第一个登上城头的人将会得到重奖:一笔巨资,500大流克(dareikoi)。大流克乃一种已不再流通的波斯金币;德西普斯为什么不用当时的标准说法,即可路撒货币(nomismata khrusa)来称呼金币呢?这是因为他要使用一个不同于罗马通行货币的词。不幸的是,修昔底德并没有提到任何非希腊的通行货币;因此只能从另一位黄金时代的古典作家希罗多德(Herodotus)的作品中借用一词,尽管这样就必须使用一个阿提卡作家未用过的词。

在讲座最后,威尔逊教授着重感谢了一家美国的机构,由麦克•菲尔普斯(Mike Phelps)领导的早期抄本电子图书馆(Early Manuscripts Electronic Library)以及一个专业的技术团队。他指出,如果他们继续提升技术,那么下一代学者就可以从更为有利的位置上来解读这些抄本。

与谈环节

线上讲座现场

史睿老师提出,中国古代典籍也存在重写本的情况。在敦煌以及新疆出土的木简,以及石窟里的题壁都存在重写的现象。20世纪初,斯坦因在敦煌挖掘到木简和削衣(指的是在木简上刮下的带有墨迹的木屑)。木简和削衣本身就构成了初写本和重写本的关系。另外,在吐鲁番、敦煌出土的4至10世纪的纸质写本中,我们也可以发现很多利用旧的写本,在其纸背,甚至行间书写的情况。还有一些正反两面都有文字的写本,它们是卷在一起的,因此在受潮之后,字迹都印在纸的背面,最多能形成三到四层的文字。还有一些特殊用途的纸,因材质较厚而用于制作封皮包裹书籍,后来被揭下来时,也粘到了一些文字。要用特殊的光源才能加以识读。中国的造纸术大概分为两个阶段,早期是把纸浆灌在一个有孔眼的,用于过滤的薄膜上,形成灌制的纸张。大约在5、6世纪后,人们发明了纸抄,即在纸浆水里捞出纸张的造纸方法。不同的造纸技术,使得纸的分层不一;对于抄制的纸,可以通过特殊的技术使其分成若干层。这样的分层,使得中国古代的写本产生墨迹渗透程度不同的多层纸张。新技术让我们得以看清不同层次的墨迹,这也是我们辨别真伪的方法。现在中国古代写本研究已经开始采用光谱,尤其是高光谱技术来识别不同层的墨迹,比如中国人民大学已经开始使用这种技术来研究收藏的河田新疆文书。因此史睿老师认为,不论是中西方古籍,这些方法和技术可互相交流、借鉴。

苏杰老师对威尔逊教授的精彩报告和史睿老师的与谈表示感谢。他提出,西方重写本的出现,有几个条件,一是皮纸缺少,需要对写本书进行再利用;二是皮纸有一定的厚度,可以刮除先前的笔迹;三是皮纸厚度有限,不得不留下先前笔墨的痕迹。这是典型的重写本。他认为这与中国的竹简不太一样,因为竹简有足够的厚度,删削一般不会留下先前的笔墨痕迹。史睿老师所提到的削衣应是罕见的例外。他想进一步了解,是否还存在其他类似的书写材料能够形成重写本。还有,对于中国古代的抄工,笔和刀是同时使用的。他看到西方的一些画有抄工的图上,也是一手有笔,一手有刀。他想了解,刀在抄工的使用过程中,是否有删除文字的作用?因为他曾经看到过在西方的一些写本中,出现文字下面画点以表示删除的做法。另外,关于用“斯基泰人”指代“哥特人”的“阿提卡主义”的拟古手法,他说中国人可能很容易理解。威尔逊教授在《抄工与学者》一书中有一句:“拟古到这种规模,可谓世无其匹——中国也许是个例外,毛泽东可能会认为用8世纪诗人李白的风格写诗是不错的选择。”不仅是毛泽东,在1911年之前,中国的举子都被要求用13世纪的《平水韵》写格律诗,直到今天有不少人还在这样做。

威尔逊教授指出,讲座里给大家展示的阿基米德的文本摄于2007年,也就是14年前。如果用现在的新技术再研究这些抄本,他相信能解读出更多的内容。最早的重写本出现的时间已不可考,尽管他猜测是公元7到8世纪。这是一个非常棘手的问题。因为抄本上通常没有注明日期。一般而言,研究者通过辨认字体来推断日期,但古代抄工的书写偏保守,没有证据表明某一时代里字体有了快速的发展。但也有一个例外,即亚美尼亚手抄本(Armenian manuscripts),它们一般会有一个清楚的跋款和日期。至于刀的使用,尚缺确切证据。如果使用刀的话,容易损坏皮纸的表面。讲座所提及的维也纳抄本中有一页凭肉眼已辨认不清;这是否因为抄工用刀刮除,他不肯定,因为这做法并不寻常。或许有人用液体来覆盖了这些文字,但这只是猜测。

林丽娟老师对威尔逊教授讲座中所提到的两个重写本非常感兴趣。她指出,如果查找梵蒂冈图书馆,会发现很多重写本已经被数字化;但唯独威尔逊教授所提到的这两个重写本没有数字化。尤其是那个既有叙利亚语,也有希腊语的双语重写本,第一部分的前几百页已经被数字化,但这部分内容并没有出现重写的现象;但有重写现象的后半部分却没有被数字化。这是什么原因?她认为,如果有数字化图片,那么中国学者在中国也可以研究。另外,要校勘一个古希腊数学文本,需要古典学家具备数学知识。然而,并不是所有的古典学家都同时是数学家。古典学家是否应该与数学家合作,还是鼓励数学专业的学生学习古希腊语,或者反过来让学习古希腊语的学生学习数学知识?对此,她也想了解一下威尔逊教授在校勘阿基米德这个文本的经历。

对此,威尔逊教授回应道,现在仍未收录电子版,是因为获取高清图片比较困难。他与另外一位意大利的教授原本计划出版此文本,然而因为那位教授事务缠身,出版工作尚无进展。他认为梵蒂冈图书馆希望他们能先出版,然后再收录电子版。至于阿基米德这种数学著作,他更推荐多个专家合作共同完成。他不擅长数学,在校勘这个文本的时候就得经常咨询数学专家。

荣新江、高峰枫、苏杰教授在讲座后进行交流

北京大学历史学系暨中国古代史研究中心荣新江教授提出,西方重写本的出现除了因为纸张缺少之外,是否还有其他如宗教、语言方面的原因?敦煌出土的抄本中有汉人在突厥鲁尼文上直接书写的现象,因为汉人不认识突厥鲁尼文,而且书写方向正好成90度。因此他推测威尔逊教授所提到的叙利亚语-希腊语的重写本是否因为抄工不认识希腊语,所以直接在上面写?

威尔逊教授认为西方重写本的形成最主要的原因还是认为之前的抄本不再重要。如果当时的抄工亟需抄写一个新的文本,那么一般会选取已经损毁、不全、价值不大的文本制作重写本,尽管个中原因并不明说。对于谁最早制作重写本,我们不得而知。或许那人还会引以为傲,以为发明了一种新的方法废物利用。至于语言层面,当时那个地区里人们通用的语言不止一种,希腊语只是其中一种。而且希腊语使用比较广泛,时间也比较长。一直到9世纪仍可见希腊语著作被翻译为叙利亚语和阿拉伯语。在那个年代,很多人其实是讲叙利亚语;大部分人基本都能使用三种甚至更多的语言。

最后,苏杰老师对威尔逊教授的四场精彩讲座表示由衷的感谢,他认为这系列讲座推动了中国的古典学研究,以及中西方学术交流,尤其是在文本校勘以及古文书学方面,影响深远。威尔逊教授也表示,这四次讲座对他而言也是非常宝贵的经历,他为自己被中国最好的大学邀请来做讲座感到非常荣幸,不同文化之间的交流非常有意义。

讲座视频回放

关注bilibili网站 “北大文研院”

第一讲

西方校勘学历史漫谈——古代和拜占庭时代

https://www.bilibili.com/video/BV16b4y1B79C?

spm_id_from=333.999.0.0

第二讲

西方校勘学历史漫谈——中世纪及之后的西欧

https://www.bilibili.com/video/BV1K44y1a7dn?spm_id_from=333.999.0.0

第三讲

古文书学作为辅助学科的价值

https://www.bilibili.com/video/BV11q4y127qz?spm_id_from=333.999.0.0

第四讲

两个传承之间的区别——重写本

https://www.bilibili.com/video/BV1g34y187dx/