2022年10月7日下午,“北大文研讲座”第259期在线举行,主题为“在田野中发现历史:以南宋墓葬为例”。浙江省文物考古研究所研究员郑嘉励主讲,浙江大学历史学系教授杜正贞主持,文研院工作委员、北京大学考古文博学院副教授刘未评议。本次讲座为“田野方法论” 系列讲座第二场。

讲座伊始,郑嘉励老师首先对讲座选题作出解释。所谓田野,不同于社会学、文化人类学以当下的生活为考察对象,考古、历史学者主要关注古代的遗址、遗迹、遗物和遗痕,如地下的城市遗址、墓葬、手工业遗存、石窟造像的发掘、记录和研究等等。“在田野中发现历史”,即为从遗迹、遗物的考察出发,形成有体系的知识,并升华到历史学研究的层次。其中,遗迹、遗物中的文本与图像史料相对容易转化为历史知识,而占大多数的非文本、非图像的实物材料应如何处理,则是更大的问题。浙江南宋墓葬墓室简单,无壁面装饰,考古发掘多空墓,随葬品多日用器,是考古学家用以讨论田野方法的好个案。郑嘉励老师希望通过分析这一个案,展现“以田野考古的方式做史学”的思考过程。

南宋墓葬的形态与制度

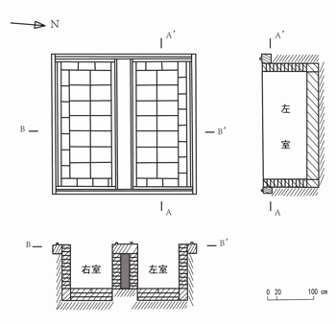

郑嘉励老师从地下墓室、随葬品、地表墓园、墓祭、风水择址五个方面,介绍了南宋墓葬的形态与制度。南宋的地下墓室分为三种,一为土坑墓,一为砖室券顶墓,一为砖椁或石椁的石板顶墓。其中,前两者与古人“无使土亲肤”的观念相抵牾,相对少见;后者密闭、坚固、防水,更受欢迎,是南宋地下墓室的主流形态。值得注意的是,砖室券顶墓的形态在两宋之间曾发生变化——北宋时期基本延续了唐代的形制,为墓壁两侧外鼓的船型墓,据说结构更为坚固,但妨碍夫妻合葬的并穴处理,故南宋之前墓葬以单室居多;南宋时期墓壁改为笔直,以墓砖或条石砌成,上方以石板覆盖,并穴更易实现,南宋中期以后甚至出现三穴乃至更多穴并排合葬的情况。

▴

砖(石)椁石板顶墓

南宋时期随葬品呈现出世俗化、人文化、平民化的特点。世俗化,指随葬品多为逝者生前习用的、与其身份或价值观相契合的器物。例如,文人士大夫的随葬品往往是笔墨纸砚,女性的随葬品多为首饰、剪刀尺子、圆形铜镜等。值得注意的是,女性墓葬绝不见文房用品,但这并不意味着女性生前从不读书写字,可见随葬品也反映社会对男性或女性理想人格的期待。人文化,指南宋浙江地区墓葬中明器与买地券较其他地区如江西、四川更少,这可能与浙江的核心区域相对于其他地方具有更强的儒教传统有关。平民化,指地下墓室等级模糊。南宋宰执的墓室,规格未必大于平民墓室,随葬品也不见得更丰富,这是宋代较之于唐、五代的一个本质区别。

▴

随葬品(衣衾)

当然,宋代毕竟是一个等级社会,等级差异虽不见于地下部分,但地表墓园中的墓仪石刻、山门阙角,则直接标榜贵贱之别。墓园之中,墓葬沿中轴线分布,主要建筑设施串联于中轴线之上,自前而后多级台地逐级抬升,墓室(封土)位于中轴线末端。

▴

地表墓园

若将墓园的物理形态复原完整,便可见多层次的墓祭在墓地中并存。墓室前面露天的平地,明清时期会放置一张供桌,宋代未见供桌,但应也会在这一区域进行“展亲”式的墓祀。规格稍高的墓地,在墓室前设置三开间、或五开间的祠堂,供奉墓主人的神主。而“人家之盛,终不敌僧寺之久”,故有力之家还会雇佣僧人守护致祭,将坟墓托付僧寺,设置坟庵。至于权贵、勋臣,还可能设有功德坟寺,故意将墓地选址于当地著名的寺院附近,再请朝廷将寺院赐予自家。上述四种层次的祭祀,在一些墓地中重复设置,如此“加重礼数”,以迎合孝子心理,突出墓祭的收族功效。

墓地的选址,与风水观念相关。南方的风水,主要分为两派:一为福建的理气派,一为江西的形势派。前者看重方位,后者则追求背风、向阳、面水、藏风、纳气的“怀抱之地”。而怀抱之地往往是相对封闭的地形,墓主人都希望“独占风水”,则势必妨碍多代人的合葬。此外,自然山水之间的墓地少有完美,宋人造墓时会通过人工予以完善风水。

合葬与族葬

接下来,郑嘉励老师介绍了南宋时期的合葬和族葬。其中,夫妻作为首要人伦,是合葬讨论中最重要的层次。明清时期夫妻合葬,按照“男左女右”的固定模式,南宋时期则并不如此——有男左女右的例子,如吕祖谦家族墓地、龙游南宋墓等,并认为“左为正穴”,其中,龙游南宋墓中,丈夫所居的左穴比右穴还要高出一头,更加鲜明地反映了妻子相对于丈夫的从属地位;但亦不乏反例,如汪大猷、洪起畏墓均为女左男右。为何存在这种差异?程颐《葬说》指出:“其穴安夫妇之位,坐堂上则男东而女西,卧于室中则男外而女内。在穴则北方而北首,有左右之分,而无内外之别。”即在地下墓室中,无左右之分。朱熹曾与弟子讨论这个问题,表示自己未就此考证古礼,但采取了女左男右的模式。其门生认为这一做法合乎道理,因为中国地势西高东低,水道东流,地道尚右,故丈夫应葬于右穴。

▴

夫左妻右(徐谓礼墓)

▴

夫左妻右,高下错落(龙游南宋墓例)

若男子先后娶有两任妻子,三人合葬,则更无固定模式。考古发掘中可见两种形态。一类代表是福建的黄昇墓,呈现为丈夫居中,继室居左,原配居右的形态;另一类的代表是杭州的张适墓,则是原配居中,丈夫居左,继室居右。可见,临时的“添穴合葬”,具有随意性。

▴

张适墓

值得注意的是,南宋时期有极个别的墓地,在处理三穴合葬时严格遵循程颐提出的“尊者居中,先左后右”模式,如杭州王洌墓、镇江金坛刘宰墓。程颐的主张,实由《周礼》所记的昭穆葬演变而来。郑嘉励老师援引朱凤瀚老师的观点解释道,儒家经典中,昭穆本是代际关系;在《周礼》和《礼记》中,昭穆在“世次”,“辈分”的意义层面被轮回化,父为昭、子为穆、孙又为昭,曾孙又为穆,无穷无尽。无论如何,昭穆是辈分、亲疏、远近的伦理秩序;只序长幼,不序尊卑。程颐《葬说》对昭穆制的重新设计,则将尊卑与长幼的观念混淆起来。朱熹并不认同程颐的观点,一是因为昭穆“但分世数,不分尊卑”,而程颐混淆了尊卑与长幼的概念,二是由于昭穆制本与族葬相匹配,而江南无族葬,故昭穆制不适用于现实丧葬。尽管如此,南宋后期已有部分人士开始践行程颐的主张;元代昭穆葬概念进一步发展,明确将昭穆葬实践于同一代人的夫妻合葬,并扩大到夫妻、继室、甚至包括侧室(妾)的合葬;明代盛行,成为固定模式。而夫妻合葬的“宋明之变”——宋代妾室不能与丈夫合葬,元代有子妾可与丈夫合葬,明代以后则不论有子或无子妾均与丈夫合葬,并遵循“尊者居中,先左后右”的位次排列模式,背景是母亲在丧葬中地位的提高,实与宋明之间服丧制度的发展趋势吻合。

▴

王洌墓

除了夫妻合葬,南宋时期亦有父子两代合葬的例子,但并不多见。有地位、有经济实力的人,往往独占风水,这势必造成父子墓地的分离。可见,在宋人的丧葬观念中,世俗的、功利的风水观念,实际上压过儒家伦理的合葬观念。

两代人合葬已有相当多的拘忌,不难理解,三代人以上、多房派的族葬更非主流。当然也存在个别例子,分为两类。其一,小地理空间的山地型家族墓地,如瑞安项伯泽家族墓,四代人合葬。这种安排,既为子孙上坟便利,又为践行“聚族合葬”的理念,但更重要的,可能是出于一种集约化用地的经济考量。其二,大地理空间的松散型家族墓地,如何偁两大房、四代人在丽水通济堰的何氏家族墓地。南宋后期,何家独占丽水、松阳县通济堰周边的堰山,何家子孙埋葬距离较远,以实现各人独占风水的目的,呈现为“大择葬、小聚葬”的形态,即以择吉为主,聚葬为辅。无论是小地理空间的山地型家族墓地,抑或大地理空间的松散型家族墓地,均与中原地区秩序井然的家族墓地相差甚远。而“江南无族葬”,即不存在中原形态的家族墓地,既由于山稠水迫的自然原因,更因为南方的形法墓地不同于中原的五音墓地、昭穆墓地,与族葬不相兼容。

▴

通济堰周边已发现的何澹家族墓分布图

从中原到江南

中原与江南在自然条件、人文传统上存在如此显著的差异,那么,宋室南渡后,南渡的中原士大夫家族,在新徙居地江南的土地上,又将如何规划墓地呢?郑嘉励老师提出这一问题,并归纳出以下四种类型。

第一类,在江南仍承袭中原旧俗,典例即为风车口墓地。风车口墓地坐落于两座山坳之间人工填筑的平地上,墓地中共有两大一小三座墓。墓地坐北朝南,但三座墓则坐西朝东,南方的丧葬传统对此现象无法解释。刘未老师在《鸡冠壶历史札记:风车口》中给出了一种合理的解释:如将五音墓地的49个方格,覆盖到风车口墓地的平面图上,会发现两座大墓一位于壬穴、一位于庚穴,小墓则处于正中间的明堂位,而这恰恰与小墓出土了石函、铁券的现实相对应。也即是说,墓主人极有可能是南渡的权贵,姓氏为商音,在江南徙居之地实践中原传统的五音墓地。

第二类,迁入江南后,无论地下墓室,抑或墓地形态,均采取“在地化”策略,如韩琦、巩庭芝的后裔。韩琦家族在安阳有两处规划严谨的五音墓地;但南渡以后,子孙徙居湖州、绍兴府、临安府、衢州、台州等地,各自便宜行事,就近葬于徙居地。尽管韩肖胄一支可能有松散型家族墓地,但对子孙是否归葬于此并无约束力。巩庭芝家族亦复如是。

第三类,可以称为“明招山类型”。在“道”的层面承续了中原士大夫族葬的传统,但在“术”的层面,则适应了江南的山地环境, 一改旧规,使每一个墓都顺应山地的具体形势,以择吉为主,聚葬为辅,典例即为明招山吕祖谦家族墓地。值得注意的是,南宋人认为这种松散型的山地型家族墓地,就是昭穆墓地。福建莆田人方大琮在修建方氏家族墓地时,参考过吕祖谦家族墓地,认为“《周官》族坟墓之说,吕氏深有取焉”。有趣的是,方大琮在致友人的信件中,对吕祖谦与朱熹的家族墓葬安排均有所评论,认为明招山埋葬吕氏几代人,或不利于子孙福祉,“或者谓吕之子孙不甚寿,亦祖山掘凿太过也”;而朱熹最喜风水,父、母均别葬以独占风水,为其家族上坟的人数日才能赶到。方大琮的评论,恰恰反映出南宋两位一流学者在丧葬问题上的不同取向。此外,明代以后,尤其是嘉靖年间以后,浙江地区出现许多典型的昭穆葬家族墓地,这也许与宗族社会的真正形成有关。

一改旧规,使每一个墓都顺应山地的具体形势,以择吉为主,聚葬为辅,典例即为明招山吕祖谦家族墓地。值得注意的是,南宋人认为这种松散型的山地型家族墓地,就是昭穆墓地。福建莆田人方大琮在修建方氏家族墓地时,参考过吕祖谦家族墓地,认为“《周官》族坟墓之说,吕氏深有取焉”。有趣的是,方大琮在致友人的信件中,对吕祖谦与朱熹的家族墓葬安排均有所评论,认为明招山埋葬吕氏几代人,或不利于子孙福祉,“或者谓吕之子孙不甚寿,亦祖山掘凿太过也”;而朱熹最喜风水,父、母均别葬以独占风水,为其家族上坟的人数日才能赶到。方大琮的评论,恰恰反映出南宋两位一流学者在丧葬问题上的不同取向。此外,明代以后,尤其是嘉靖年间以后,浙江地区出现许多典型的昭穆葬家族墓地,这也许与宗族社会的真正形成有关。

第四类,南宋六陵。由于皇陵关乎国运兴衰,宋室南迁后,在绍兴依然沿用了北宋皇陵的祖宗制度,即角音墓地的规划方式和陵园形态。这一建造方法至宋孝宗永阜陵时遭遇瓶颈——若按角音墓地的办法,孝宗永阜陵应在高宗陵墓的西北方向;但越往西北,地势越低,地下水位越高,不适合建造陵墓。针对这种情况,朱熹主张以江南形法墓地的标准,取代祖宗制度的五音墓地。宋廷并不采纳朱熹的主张,但采取了折中的办法,即把孝宗永阜陵放到高宗陵墓和徽宗陵墓之间,在陵园的规划中突破了角音墓地的昭穆序次。至宋宁宗永茂陵,则搬离原来的南陵区,选址于北面的宝山脚下,在北部开辟新陵区。从永阜陵到永茂陵,可能实现了从“五音墓地”向“形法墓地”的演变,反映出南渡政权在中原与江南的传统和现实、在坚守祖制与“在地化”之间的摇摆和选择。南宋文化多承袭北宋而来,但在长期而复杂的发展过程中,逐渐演变并形成新范式。南宋皇陵的历时性变迁,是为一例。

评议环节

评议环节,刘未老师指出,田野调查和发掘既是考古学者收集和获取资料的基本手段,也是考古学研究的特别方式。但如果放到跨学科交流的思路之下,田野的内涵也许可以进一步拓展。田野可以是工作的场域,也可以是研究的方法,还可以是材料的语境,也可以是经验的反思。

接下来,刘未老师从以下三个方面展开,探讨田野对考古学与历史学两个领域共通的意义。其一,考古学与历史学的关系。在传统的历史考古学研究中,把田野中获得的考古材料和文献中所归纳出来的所谓历史背景相联系,是很普遍的操作方式。这种操作的主要目的是规避考古阐释中极易出现的脱离具体历史脉络的危险;然而,其结果则容易转换为用考古材料对历史阐释进行验证。而考古学田野的价值的一个方面,正在于反思历史学研究在文献分析中所获得的经验,以及从物质材料角度去推动对历史研究议题的再出发。郑嘉励老师在研究中跳出了传统的分区、分期、分类型的问题设定,从墓葬出发分析南宋的地域特征、南宋的文化认同,将讨论的核心放到了南北之别、宋明之变,正是一例。

▴

与会学者线上合影

其二,墓葬的地上与地下。近年来研究者已经逐渐关注到了墓志石刻的物质性,但对南宋墓葬而言,志墓石刻的地上和地下之别仍是一个较少研究者关注的角度。具体而言,几大类的墓上石刻之间的关系及其源流,尤其是中原北方地区从北宋到金元的情况,都有必要进一步梳理。此外,南宋仅是墓葬生命史的一个历史起点,没有被湮没于地下的南宋墓葬对后来的人群产生的影响,也值得考虑。

其三,田野的尺度。历史学的田野工作往往是在区域中展开,而区域研究亦不妨视为一种狭义的田野;区域可大可小,范围的选择就代表了历史考察不同的尺度。考古学的田野工作往往从地方开始,关注并强调地方特色,尽管无可厚非,但学术视野上却不免受限。郑嘉励老师的研究有意识地从浙江宋墓拓展到南宋墓,跳出了作为地方的浙江,转向了作为区域的南宋,或者说作为关系的南宋、作为意义的南宋,都是重要的视野拓展。

杜正贞老师指出,从考古学的角度看,历史文献为考古学的阐释提供了背景与脉络;但从历史学的角度来看,特别是从近些年受到人类学影响的历史学的角度看,历史学者对文献本身是越来越有警惕的,我们希望通过考古学的发现和阐释,寻得对历史文献进行批判甚至解构的新途径。此外,杜正贞老师又进一步分享了自己从历史学角度出发,围绕考古现场可能产生的问题意识,期待历史学田野与考古学田野的合作。