2023年3月10日下午,“北大文研讲座”第278期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“王国维与北京大学”。中山大学中文系教授彭玉平主讲,北京大学中文系教授张剑主持,北京大学中文系教授周兴陆与谈。

彭玉平教授首先介绍了其以“考”“论”为核心,即文献、理论相结合的治学方法;并指出,王国维受聘北大之事,最早由1928年赵万里所撰《王静安先生年谱》所记;法国学者伯希和在《通报》第26期发表《王国维》一文也有所提及,此后陈鸿祥《王国维年谱》等诸家年谱、传记虽对王国维与北大之关系略有记载,但不少问题尚未厘清,其过程之复杂曲折亦少为人知;而全面梳理、考察王国维与北大等民国大学的关系,不仅能够见出北大的学术情怀与宏阔格局,对于完善与补充北大校史同样有所裨益。

一、北大六请王国维

综合梳理各类文献,从1917年8月至1922年2月间,北大对王国维的邀请至少有6次。1917年8月5日,王国维致信罗振玉云:“前日蔡元培忽致书某乡人(其时正寓居上海的马衡),欲延永(王国维自称)为京师大学教授。”这是关于北大有意聘请王国维为教授的第一封信,由信可知聘请王国维的想法最初出自蔡元培校长,而王国维“即以他辞谢之”。1917年底,北大发出第二次邀请,12月31日王国维致信罗振玉云:“北学之事,若询之寐叟(沈曾植),必劝永行。”信中可知,沈曾植希望王国维应北大之请,乘机了解张勋复辟后的政局变化,但王国维志趣不在于此,因而再次予以拒绝。北大第三次邀请时间在1918年,6月26日王国维致信罗振玉云:“京师大学昨有使者到此,仍申教授古物学及宋元以后文学之请。”王国维与罗振玉的“古物学”研究、《宋元戏曲考》等词曲理论成就皆为学界瞩目;北大拟请教授的课程完全契合王国维的研究方向,可见北大对王国维本人的“研究”亦堪称精准。1920年7月,国学研究所成立,马衡便开始了第四次邀请。1920年7月1日晚,罗振玉在北京与马衡聚饮,马衡拜托罗振玉劝说王国维北上任教,罗振玉信云:“马叔平求弟致书左右,劝应大学之聘,不得不以一纸塞责。”1920年下半年,王国维致信马裕藻云:“昨叔平兄又出手书……惟弟不能赴北。”王国维自述“一二年中恐未能预定”,有着“容后考虑”的余地,于是马衡通过“通信研究教授”的聘请方式来劝说王国维,然仍未果。

▴

王国维(左)与罗振玉合影

日本京都

1922年春,北大成立研究所国学门,为了广罗国内外一流学者,国学门在本校教授之外,设立“导师”和“通信员”制度。马衡在校长同时兼任研究所所长的蔡元培和国学门主任沈兼士的支持下,第六次向王国维发出了邀请。其信云:“大学同人望先生之来若大旱之望云雨,乃频年敦请,未蒙俯允,同人深以为憾。今春设立研究所国学门……校长蔡孑民先生思欲重申前请,乞先生之匡助……想先生以提倡学术为己任,必能乐从所请。”面对此情此景,王国维再无拒绝的理由,所以复信马衡,表示愿意接受通信导师之请。

从1917年8月至1922年2月,在近五年的时间中,北大在蔡元培、马裕藻、沈兼士的坚持下,或通过专函邀请,或直接派遣马衡、顾颉刚以及其他“使者”面请,或通过罗振玉、张尔田等劝请;而在聘请方式上,也经过了从入都教授、通信研究教授、通信导师的变化。

▴

王国维、罗振玉《流沙坠简》

当时的“罗王学派”深受世界学术界的关注;而北大对王国维的倚重,涉及国学门的学术声誉、指导国学门的研究生以及提升校内刊物学术水准等多方面的考虑,其对学者的惜重、对学术的追求,由此可见一斑。

二、“留名去实”与“行止之间”:王国维对北大的疏远心态

“留名”即王国维接受“通讯导师”的名衔;“去实”就是拒绝领北大发放的薪水。当北大方面将前两个月的脩金200元(每月100元)托人带至上海交给王国维时,王国维不容商量地拒绝了。于是沈兼士把这每月脩金100元解释为“聊供邮资而已,不是言束脩也”。由于通邮往返指导北大学生,邮资是客观存在的,因此王国维复信马衡,表示“诸公词意殷拳,敢不暂存,惟受之滋愧耳”,不再拒绝;但王国维后来北上入直后,就再度拒绝了北大的束脩,盖此时在京,“邮资”也不成其理由了。王国维与北大的关系可谓“行止之间”,即保持一定的距离,也即“远近之间处之最妥”。

▴

王国维《殷虚书契菁华、后编、考释》

民国影印本

为何王国维愿意与北大保此一线之关系呢?

首先,国学门重视考古学。正如蔡元培所称:“考古之学,实新文化中所不可少。”其次,罗振玉以创立古物研究所为前提条件,并撰“条议”一篇以明其总旨与大略。从“类别”与“流传”的角度建构出古物学的基本纲要。“流传”分鉴定、传拓、模造、撰述四目,拟编《名物图考》;第三,国学门除胡适外,沈兼士、马裕藻、朱希祖、钱玄同、周作人、马衡、校长蔡元培等皆为浙江籍;第四,北大学生驯良可教。张尔田云:“此间国文一班皆有旧学知识,驯良可教者多。北校尚有优礼学者遗意。”罗振玉亦称:“弟近对于我国前途,无一乐观,惟尚冀多培养一二能讲求国学之佳子弟,俾读书种子不绝。”培育佳子弟是罗振玉与王国维共同的追求。

▴

北大研究所国学门恳亲会合影

1923年

但对于这所当时隶属于民国政府的大学,他在精神上始终是悖离的。尽量回避与北大方面的接触,一直是王国维的基本立场。在未受聘之前的1920年暑期,王国维原拟北游,后因为校读《史记集解》一书而作罢,但另外的原因,则是为避免与北大人的接触、应酬。而在接受通信导师之请之后,王国维依然以“回避”为与北大方面相处的基本原则。1923年4月,王国维接谕入直南书房,北上之事就变得十分明确了。北大人对此的欣喜情见乎词,蔡元培致信马衡,马衡致信王国维,大致都有点“奔走相告”的意味,都表达了“快慰奚似”的感情。而在王国维一方,似乎并非如此。1923年5月7日,王国维致信罗振玉云:“维颇虑大学中人出为照料,致多不便,若舍馆一定,则一切可以婉谢。”5月9日又致信罗振玉称其“恐大学中人欢迎”,即使在入直一年后,王国维依旧“仍居辇毂,闭门授徒以自给,亦不应学校之请,则心安理得矣”。

三、“研究高深学问”的大学方略及蔡元培与王国维之学缘

面对着明显带着意气和抗拒姿态的王国维,作为当时地位最高之国立大学,北京大学为什么有着如此的耐心?这当与蔡元培校长的治校方略及其与王国维之学术因缘有关。

1918年11月10日,蔡元培在《北京大学月刊发刊词》中说:“所谓大学者……实以是为共同研究学术之机关。研究也者,非徒输入欧化,而必于欧化之中为更进之发明;非徒保存国粹,而必以科学方法,揭国粹之真相。”“大学者,‘囊括大典,网罗众家’之学府也。”从蔡元培这些对“大学”概念的阐释,可以见出当时北大之研究学问至少包含以下几点要义:在组织上,强调群体性的共同研究;在范围上,主张覆盖广阔的学术领域;在方法上,讲究中西结合的科学手段;在目的上,要求在保存国粹的同时揭示国粹之真相。蔡元培的这种治校设想,不仅根源于其多年求学欧洲的学术理念,也与北大的历史发展有关。这种不论中西、新旧的学理风气,与王国维的学术理念也是不谋而合。

▴

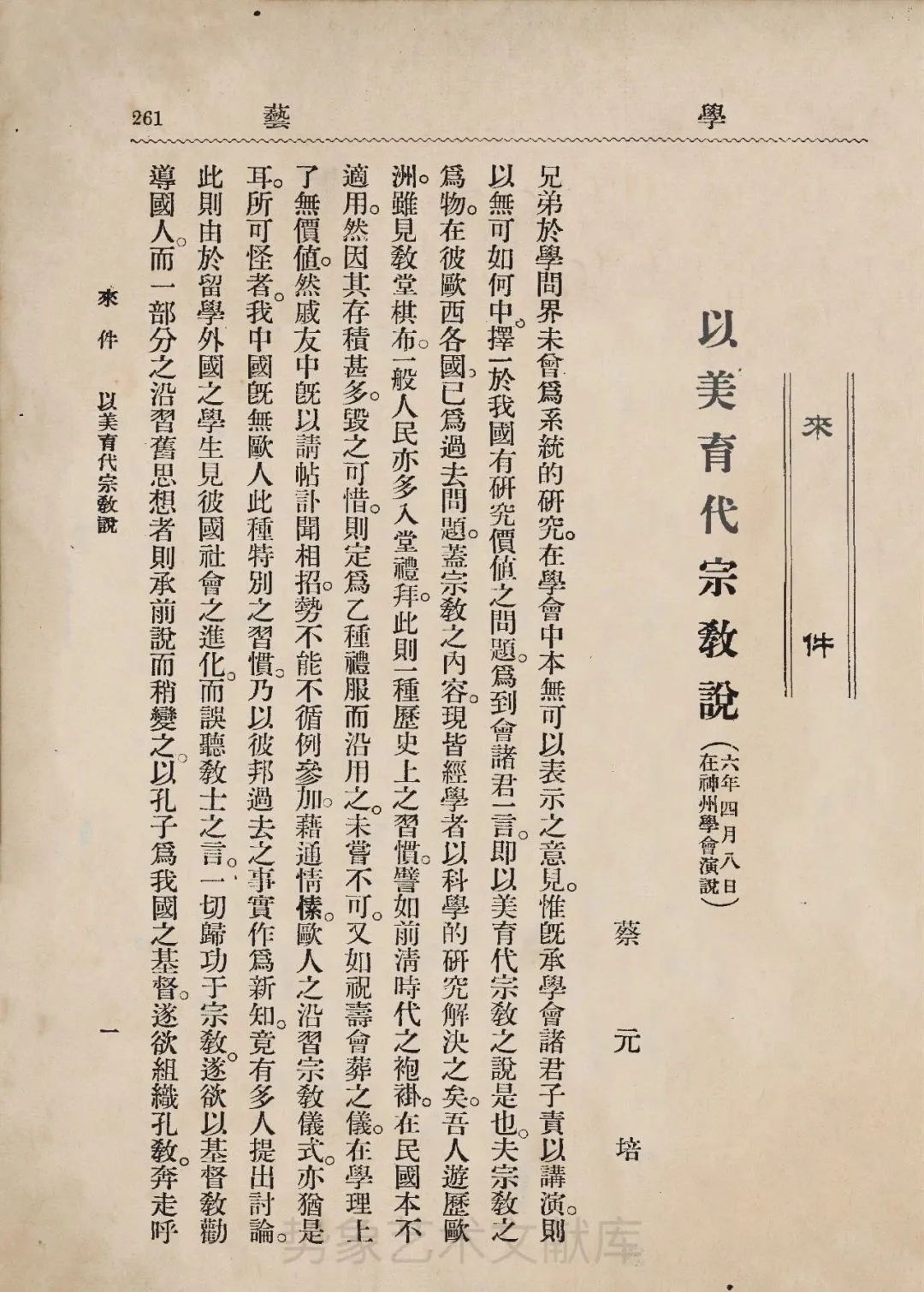

王国维《静庵文集》

1905年排印本

按照当时国学门的研究设想,国学研究将根据“古代”和“近代”的不同,分别采用不同的方法。国学门主任沈兼士曾说:“研究所国学门于古代研究,则提倡考古学,注意古器物之采集;于近代研究,则侧重公家档案及民间风俗。持此纵横两界之大宗新资料,以佐证书籍之研究,为学者辟一新途径。”从对古器物的考证来研究古代,以内阁档案等新资料来研究晚近,北大的思路极为明晰,有开宗立派之功,而论及“两界之大宗新资料”,则都与罗振玉、王国维有着密切的关系。而王国维《静庵文集》显示出中西哲学的互通,在某种程度上代表着中国的学术形象。即伯希和所称“现代中国从未产生过走得这般前面又涉猎如此丰富的博学者”。王国维东文学社的同学樊炳清曾以“抗父”为名发表过一篇《最近二十年间中国旧学之进步》,文中说:“最近二十年中……至近旧学之进步,则以罗、王二君为中心。罗君以学者之身,百方搜求新出之资料,而为近百年文化之结集,其研究之功,乃为其保存流通之功所掩。王君以精密之分析力与奇异之综合力,发见旧材料与新材料间之关系,而为中国文化第二步之贡献,遂使群众旧学退步之近二十年中,为从古未有之进步。”在西学沸腾的20世纪前20年,罗振玉、王国维通过对地上文献与地下材料的互证,大力拓展了上古史的研究局面,从根本上改变了传统史学的研究格局和研究方法,由此可见,在20年代初中国学者中,真正称得上能“预”东方学研究之“流”者,便是罗、王二位。

▴

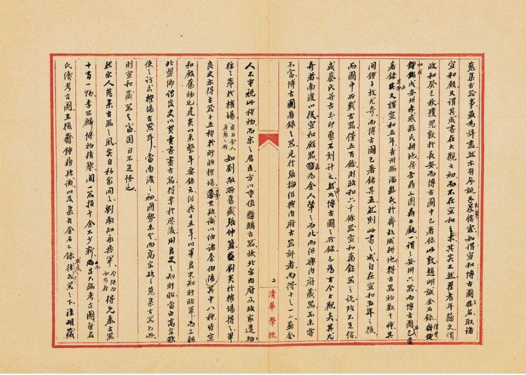

蔡元培《以美育代宗教说》

刊载于《新青年》第3卷第6期,1917年

此外,蔡元培与王国维的学缘同样重要。王国维早年曾花费数年时间研究教育,在接受席勒等教育思想的基础上,比较系统地提出了美育说。在当年王国维主事的《教育世界》杂志上,他撰写了多篇美育论文以及多组“教育小言”,其核心意思乃是引导人们远离名利之束缚,以美育来提升人的思想境界。而“以美育代宗教”同样是作为教育家的蔡元培致力的基本方向。1923年12月,蔡元培发表《五十年来中国之哲学》一文,认为王国维对于叔本华的哲学“研究固然透彻,介绍也很扼要”;特别是1924年由商务印书馆出版的蔡元培《简易哲学纲要》一书,在对康德、叔本华哲学的援引与评析、美术与宗教之关系以及论述美感、直觉、天才诸问题,都可以与王国维的《静安文集》中的若干哲学、美学论文比并而看,其间的渊源自然是值得重视的。此外,王国维的《红楼梦评论》应该也曾给蔡元培以一定的影响。1922年1月30日,在《石头记索隐》第6版自序中,蔡元培针对胡适将其索隐视为“大笨伯”“笨谜”,而作了颇为犀利的回应,其中就曾引王国维之语佐证考证的价值和意义。他说:“从前王静庵先生作《红楼梦评论》,有云:‘作者之姓名(遍考各书,未见曹雪芹何名)与作书之年月,其为读此书者所当知,似更比主人公之姓名为尤要。顾无一人为之考证者,此则大不可解者也。’”

四、王国维拒绝北大之请的“真因”及其与罗振玉之关系

1922年8月24日,王国维致信罗振玉,言及无奈收下北大所奉脩金之事后,接着说:“维知不与说明真因终不肯休止,而此际碍难说明。”这个“真因”究竟是什么呢?

其一,与彼时北京大学的民国政府背景有关。1917年8月正是张勋复辟的高潮时期,参读王国维这一时期与罗振玉的通信,期待之心仍是强烈的。他称赞张勋“三百年来乃得此人,庶足饰此历史”;而蔡元培的看法几乎与王国维正好相反:“窃以为张勋之敢于复辟者……万一变相之张勋接踵而起,则中华其不国矣。”罗振玉坚谢北大之请,也被认为是“义不屈膝新朝”,罗振玉曾收清史馆纂修聘请,其在所撰《集蓼编》略记此事云:“乃于净土寺町购地数百坪,建楼四楹……宅中有小池,落成日,都人适有书为赵尔巽聘予任清史馆纂修,既焚其书,因颜池曰‘洗耳池’。”

▴

清末大臣张勋

其二,与蔡元培的办学宗旨不合。1918年7月3日罗振玉致王国维的信中,其语云:“北学事,弟意兄可谢其北行,而议以在沪撰述则可,如此则可行可止……蔡之宗旨,与我辈不合。”蔡元培主政北京大学后,即有意“仿世界各国大学通例,循‘思想自由’原则,取兼容并包主义”。当时的北大,在引进陈独秀、胡适等新文化运动主将之后,未免使旧学的声响变得黯淡起来,这多少使蔡元培“新旧共张,无所倚缺”的初衷有可能走向偏颇。蔡元培在复傅斯年、罗家伦函中说:“弟始终注重在‘研究学术’方面之提倡,于其他对外发展诸端,纯然由若干教员与若干学生随其个性所趋而自由申张,弟不过不加以阻力,非有所助力也。”同时,蔡元培接受、支持陈独秀、胡适所倡导的白话文运动,这与王国维强调自然、明畅、通俗而不废旧文体也是相悖的。

其三,与北大当时复杂而喧嚣的文化学术氛围有关。1921年张尔田被北大聘为教授,他自述其目睹的情形及自处之道说:“北校派别极严,新旧至不相闻问。”其1918年就在致王国维信中说:“都门一班老辈大抵冢中枯骨,其高者比之游魂为变。惟桐城马通伯尚不失为儒者,其所造述虽未深,皆粹然有君子之养,然近亦退而学佛矣!而大学堂方不惜出其魔力摧残学术,后生小子趋之若狂。不及三十年,中国将无一学者,可断言也。”马通伯即马其昶,乃桐城派后期重要人物。在严复担任北京大学校长期间,姚永朴、姚永概、马其昶等桐城派后期人物宛然成为北大之主流。但从1913年底开始,章太炎弟子纷纷加盟北大,桐城势力渐趋消歇,至1917年陈独秀、胡适等入主北大,新文化运动由此展开并影响全国,章门弟子也受到了一定的冲击。同时,以陈独秀、胡适为代表的新文化运动领袖人物入主北大,新旧观念与思想直接交锋。

▴

王国维《宋代之金石学》手稿

收入1928年1卷3号《国学论丛》

以上三点原因,涉及政治与学术的关系、学术流派的分野、新旧中西文化的矛盾等多方面的问题,王国维因此对加盟北大始终心存疑虑。1924年8月,国学门所辖考古学会发布了一则《保存大宫山古迹宣言》,王国维看到此宣言后致信沈兼士、马衡,表达了对北大考古学会的“骇异”之情,尤其对宣言中所言“亡清遗孽擅将历代相传之古器物据为己有”深为不解。王国维从明清历史沿革及内府收藏的来源、得失,说明内府所藏其实是皇室私产,而且这种私产性质仅通过其来源就可以得到确认,更得到了民国法律的承认。王国维明确反对为了保存古物而侵犯道德、法律所公认为社会国家根本之所有权。王国维写此信时,尚在南书房行走任上,虽特别指出写作此信是以“考古学者之资格”,而非“皇室侍从”的身份,但实际上,王国维对清室的倾向性仍显而易见。之后他要求取消国学门导师名义,索回拟刊文章,拒绝指导北大学生。

▴

彭玉平老师

五、王国维与民国之大学

实际上,王国维与北大之关系并非始于1917年,而是可以追溯到宣统元年(1909年),当时王国维在学部编译图书局主持编译审定教材,罗振玉任学部参事,兼任京师大学堂农科监督,遂推荐王国维为京师大学堂文科教授,但遭到了总监督刘廷琛的拒绝。

从北大在蔡元培的支持下对王国维锲而不舍长达五年的劝请,可以看出北大对王国维学术的高度体认和追求;而王国维抗拒民国政府之下的北京大学,也并不是因为王国维别具政治抱负,实际上只是希望能远离政治而已。戴家祥认为:“先师之所以矢忠清室,不过立其个人节操而已”,“他终究还是一个超然的学者”。王国维自沉前夜曾对谢国桢说:“时事如斯,余全无可惜,惟余除治学外,却无从过活。”王国维一生都在追求简单而宁静的学术生涯,“大学”其实是王国维向往的安顿身心、弘扬学术的理想之地。易代之初的学术新变、学界争鸣与学人心态,可以从王国维与民国大学之关系略窥一斑。

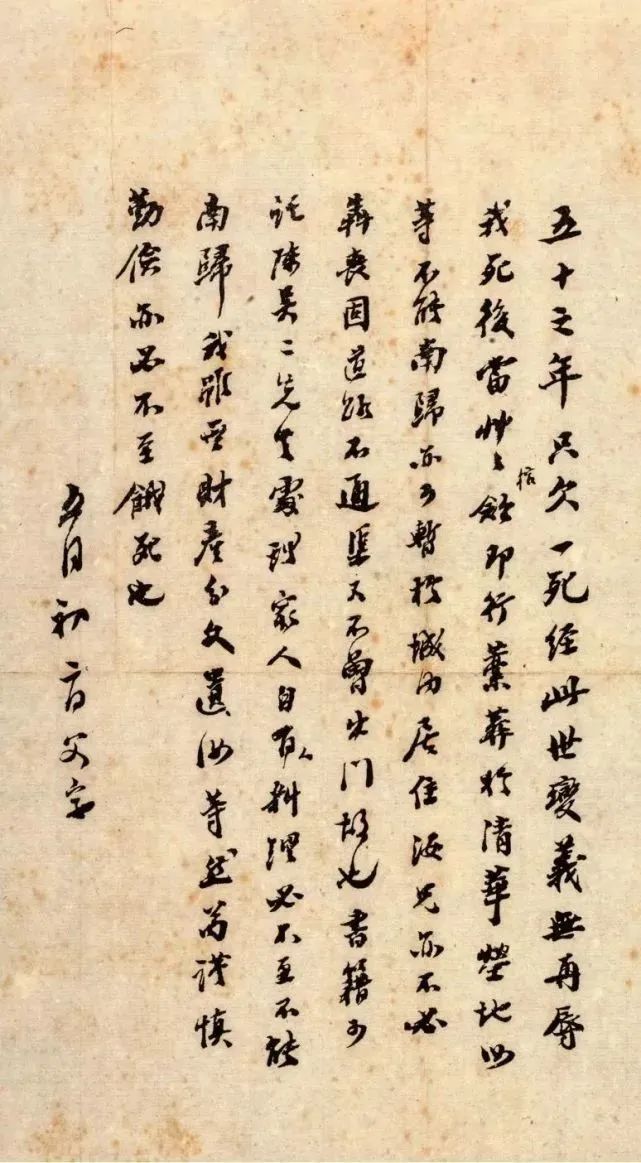

▴

王国维先生遗书

评议环节

▴

会议现场

在评议环节,周兴陆教授指出,彭玉平老师的王国维研究特点有三。第一是材料丰富且全面,充分利用了王国维与罗振玉、马衡的书信;同时注重挖掘《哀挽录》等材料中颇有价值的信息;第二,对材料的梳理全面而细致,如北大对王国维的聘请过程、学术力量的更替、蔡元培和王国维的学术理念之关系等,不仅充分发现材料,且能够充分考察材料内部的联系;第三,评析有分寸,其看待问题能辩证、多角度,不绝对化;并切合研究对象的特点。彭老师的研究虽然重视理论,但并非取用现成的理论作为“手术刀”,而是置于时代背景中来观照具体事件及其背后所隐藏的王国维的复杂心态,从而实现叙述和心理分析相结合。