2023年4月6日晚,“北大文研讲座”第285期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“从‘过程-事件分析’到‘追根溯源的事件社会学’”。清华大学社会学系教授应星主讲,清华大学社会学系教授孙秀林主持,北京大学历史学系教授黄道炫、中国农业大学社会学与人类学系教授赵丙祥评议。本场讲座为“社会科学中的历史方法”系列讲座之一。

讲座伊始,孙秀林老师围绕应星老师的研究主线与研究转向谈起。他指出,应星老师的研究聚焦中国基层的抗争和教育,最近又转向中共早期党史。虽然这些领域看似不完全相关,却隐藏着清晰的主线。其一,应星老师始终坚持关于权力及其在中国社会情境中的具体实践的形态和逻辑的分析。例如,应星老师在《田野工作的想象力:在科学与艺术之间——以〈大河移民上访的故事〉为例》一文中清晰地展现了他的问题意识及如何在田野中实践这种问题意识。其二,应星老师一直保持着对于社会学研究方法论的自觉。他曾发表多篇论文,进行关于比较历史分析研究、质性研究方法的反思等方法论层面的探讨,引发了学界较大的关注。近年来,社会学界各种研究方法发展迅速,尤其是最近兴起的量化研究之风,然而无论哪种方法,在进入中国现实社会的实质性立体研究时,都面临着不同的问题。应星老师的讲座,正是围绕从过程事件的分析到追根溯源的事件社会学的分析,试图将过程事件分析置于中国社会研究的脉络中,探讨如何继续推进我们对中国社会实质性议题的关注。

▴

应星:《大河移民上访的故事》

生活·读书·新知三联书店,2001年

接下来,应星老师开启本场讲座核心内容。他首先介绍了“过程-事件分析”提出的背景以及争论。他指出,当今中国学界质性研究存在着“单薄无力、悬浮无根”的病症。虽然目前的社会学质性研究层出不穷,但给人留下深刻印象的却寥寥无几,实际上缺乏面对中国社会根本问题的分析能力,在研究方法上则存在着滥用“过程-事件分析”的问题。因此,我们需要重新回到孙立平老师2000年在《“过程—事件分析”与当代中国国家—农民关系的实践形态》中对于这种分析方法的界定。在该文中,孙立平老师强调,要把国家和社会的关系当成一种动态的实践过程去把握,在事件性的过程中挖掘社会领域,洞察中国社会复杂而微妙的运作逻辑和机制,揭示权力的非正式的微小实践的面向。

应星老师认为,孙立平老师所强调的“事件性过程”,其实有两个重要的限定:其一,被研究的事件往往带有较强的张力。正是在这种冲突中,原来掩藏在平静生活下的各种关系才被调动起来。其二,被研究的事件过程强调的是与正式制度规定所不同的非正式面向,尤其是正式权力的非正式运作。在孙立平老师的方法提出后,当时学界提出了两种批评:其一为“结构—制度分析”,这种分析方式强调叙事研究与结构研究的差别;其二为“关系/事件”分析,这种批评认为通过事件挖掘“社会隐秘”的做法可能忽略了事件的偶然性因素。此外,应星老师还特别提醒说,现在的“过程-事件分析”几乎被等同为“质性研究”,而忽略了它本身的历史维度。在孙立平老师提出“过程—事件分析”时正是他倡导开展农村土地改革口述史的时候,也即源于对中国共产主义文明渊源的关怀。因此,理解他所提出的“过程-事件”分析,离不开历史社会学的这个重要背景。

紧接着,应星老师介绍了历史社会学的兴起及其争论。与“过程-事件”的争论类似,历史社会学也存在事件分析(时间性叙事)与“结构—机制”分析(结构性叙事)的分歧。美国1940年后的主流社会学强调结构性叙事,关注长时段、结构性的问题。年鉴学派兴起时,布罗代尔试图弥合历史学与社会科学之间的鸿沟,却收效甚微。应星老师则认为,事件性叙事同样可以纳入社会学研究。他以马克思的《路易•波拿巴的雾月十八日》、查尔斯·蒂利(Tilly C.)的博士论文“The Vendee”以及福柯的《规训与惩罚》这三个经典研究范式为例,说明结构性关怀与小事件分析结合如何成为历史社会学的一种可能性。

▴

应星老师与孙立平老师在大河电站桥头合影

接着,应星老师回应了孙秀林老师关于研究转向的讨论,回顾自己从早期田野调查《大河移民上访的故事》到革命社会学的个人研究转向。应星老师认为,他过去的研究虽然存在研究对象的转移,但仍然延续了之前的问题意识。以大河移民相关研究为例,该研究中涉及的农民在组建抗争队伍时拥有娴熟的组织技术,对于政府文件像精读理论文本一样去研究学习,这使他认为这些村民在某种意义上与处理上访的政府官员共享着同一种政治文化。为了追溯这种政治文化的根源,他将研究视点逐步转向了延安时期以前的早期中共党史。应星老师还指出,无论是在过程—事件分析中,还是在历史社会学研究中,“讲”故事的理念是一以贯之的。“故事是讲出来的”,这种“讲”就是要将理论融入对史料的叙述中,兼具对社会理论基本背景的关怀以及对具体历史研究对象的叙述,“重新进入历史”,重新编制史料的线索,并与理论对话。正是在这个意义上,应星老师试图探源当今共产主义文明,而这正是所谓“追根溯源的事件社会学”。

接着,应星老师将视点转向了从“微小分析”到“世界历史”分析的口述社会史。“过程—事件分析”所处理的历史事件正是“世界历史”影响下的日常生活史。以土地改革为例,日常生活史研究的不是宏观的土地改革进程,而是研究这个进程中普通人的命运。当然,这些日常生活中的“事件”仍然需要辨析,主要分为无事件、似事件与小事件。所谓无事件,就是指生活中混杂在一起的事,如生活中一般的吃穿住行。似事件,包含季节轮换事件、稀少性事件与历史的入侵事件。口述史关注的重点则主要是小事件。小事件具有跨地方性,往往聚焦于偶变性(contingency)和紧迫性(exigency)的日常生活的爆炸。

▴

Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. 2. Aufl. Hamburg, 1869.

然后,应星老师以两个“突破”为关键词,强调了社会学研究重返“世界历史”或总体史研究的重要性。首先,应星老师认为社会学应该突破“国家-社会”范式下画地为牢的局面。他指出,目前的日常生活史研究具有碎片化的局限性。口述史研究本来弥补了宏观研究的某些不足,但是今天需要重新认识总体史研究的重要性。过去主流的社会学研究往往只强调研究“底层社会”,而不再关注国家与政党,这就导致研究领域只能集中于社会局部。其次,社会学研究应当突破“传统—现代”对立局面,重新确立传统的影响力。社会学研究往往关注当前的新现象,而忽略了传统的影响。而现在应该在中国历史传统与现代西方传统的张力中,重新考察魏昂德 (Andrew G. Walder) 所说的“共产主义新传统主义”(Communist Neo-Traditionalism)的源头。此处的“新”,就是指共产主义影响下与中国传统的复杂结合状态。因此,应星老师主张,目前的社会学研究应当超越经验研究中田野社会学与定量社会学的双峰并峙局面,“把历史带回来”。当然,此处的“历史”也需要限定,要从“纪念碑式”的史学和“好古的”史学转向福柯(M. Foucault)所谓的“当前史”。

应星老师也强调,在讨论“追根溯源的事件社会学”时,社会学研究应当打掉质性研究的方便性入门法则,确立研究对象的重要性。也就是说,被纳入社会学研究视域的“事件”,应当是具有总体史意义的事件。研究者应当带着结构性的问题关怀进入事件史研究,重新建立事件与总体史的关联点,寻找和确定要研究的关键历史事件。而这些“事件”,又被他总结为五种典型类型:渊源性事件、转折性事件、典型性事件、隐喻性事件、调查性事件。接着,应星老师以自己的中国革命史研究为例来说明这些具体分类。所谓渊源性事件,是指可以通向后来重要问题的最早的事件原型,如在研究党内斗争时,其渊源事件为“江浙同乡会事件”。而在第二类转折性事件中,某种现象的性质发生根本性变化,如在苏区的古田事件和在白区的顺直省委事件。这两个事件充分展现了作为列宁式政党的中国共产党处理民主与集中之间关系的独特方式。在典型事件中,研究者可以根据这类具有代表性的事件来理解某一领域,如分别通过全国农业学大寨与工业学大庆来理解改革前的中国农村与中国工业。第四类事件为隐喻性事件,其意义在于内涵某一宏大事件、影响某一微观对象过程的细节,如韩丁的《翻身》将土地改革对于某个村庄的影响抽丝剥茧地铺陈展开,通过村庄中的具体人物来展现中国的土地改革过程。调查性事件通常在某一重要思想中发挥关键机制,如毛泽东在对于农村的调查中逐步形成了对中共革命的独特理解,这些源自调查的想法最终支撑了毛泽东思想的形成。最后,应星老师特别强调,这些关键的事件并不与日常生活中的“小事件”相对立。

▴

[美]韩丁:《翻身:中国一个村庄的革命纪实》

韩倞、邱应觉译,北京出版社,1980年

介绍完对研究对象“事件”的要求后,应星老师转向了对于研究过程的具体叙述。什么是事件社会学中的“追根溯源”?他认为具体可以从“人”“时间”“地”“机构(组织)”“话语”这五个方面进行追溯。首先是“人”之根源。应星老师借用《论语》“观其所由”之说,认为可以从家庭、家乡、学校、山头与同路等不同方面入手来研究关键性事件中的人物。

第二是“时间”之根源。应星老师认为,此处对于时间的追溯与史学的历史长编考异法一致,只是与更强调史料的史学相比,社会学研究更强调对事件意义的探讨。他强调,有的时候即使史无明载,也需要思考某一事件发生的关键性因素。1931年1月、2月,毛泽东为其农村调查(兴国、寻乌)作按语。毛泽东为什么会在第一次反围剿与第二次反围剿之间的节点上来作这一按语?这实际上是对1930年12月所发生的某些重要事件的回应。

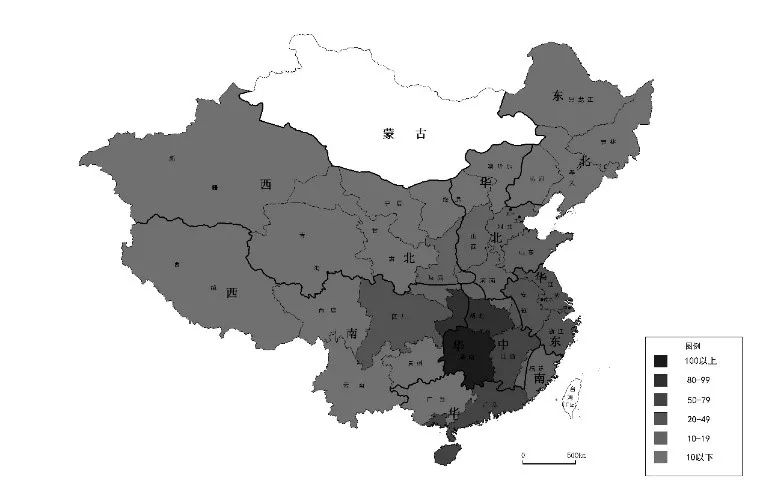

第三是“地”之根源。此处,应星老师强调了地理学在事件社会学中的重要性。他借用了杨念群老师关于“儒学地域化”的研究以及施坚雅的区域社会经济史分析,将地域的概念也运用于对革命的区域史的分析中。例如,毛泽东曾说:“我们都是来自五湖四海,为了一个共同的革命目标,走到一起来了。”应星老师认为,前半句的“五湖四海”强调了革命者不同的生活背景,而每一个地方都有不同的民情。中国共产党小组的中心集中于北京、上海、广州、洞庭湖,社会学研究者需要进一步讨论这些区域与激进思潮的亲和性。再例如,中共早期高级军政干部大部分集中于湖南、湖北、广东、江浙、四川、安徽,这背后是具有区域史的意义的。应星老师认为,革命史研究应该持有对这些特殊地区的结构性关怀,将对区域的探讨纳入研究之中。

▴

共产主义小组的分布图(1920-1921)

▴

中共早期高级军政干部的地理来源

第四是“机构(组织)”之根源。官制研究(职官研究)是中国政治制度史的核心内容之一,关于职位分级、宽度与跨度、繁简、轻重、内外的讨论也是古代史的核心议题。应星老师认为,这对于学者理解中国现代史也很有启发,要充分认识到组织在“列宁式政党”中的重要性。具体来讲,需要以机构为中心,研究机构的建立、更名、合并、提级或撤消。例如,研究者可通过考察朱毛红军中的“前敌委员会”与“军事地方化”的关系进一步理解“党”与“枪”的关系。同时,应星老师也指出,要以组织中的“人”为中心,注意人的风格和精神气质对机构运作的影响。

第五是“话语”之根源,要以“经”为经,以“史”为纬,以史解经。相较于史学,社会学更关心规律性、结构性的议题,关键文献的话语就像一个个的“点”,要将这些点连缀成线,才能对结构性问题产生新的理解。这些“话语”有一部分来自于日常生活,如大河移民抗争中的“踩线不越线”;也有一部分来自史籍的“要义”,如陈寅恪将史籍中“江陵素畏襄阳人”作为理解东晋到南朝长江上游三百年政治社会经济史的关键;还有一部分来自于“世界历史”的“经”,例如要实现从“党言党语”到学术话语的转换。

介绍完事件与“追根溯源”之后,应星老师也提到在进行“追根溯源的事件社会学”研究时也要关注微观比较。他以费孝通从《江村经济》经由《云南三村》达至《乡土中国》为例,说明没有微观比较分析,就无从辨析根源。他借早期中共党史中的研究个案,说明了社会学研究同样要进行事件、人、地、机构之比较,通过比较发现结构性的问题。

▴

费孝通:《乡土中国》

上海人民出版社,2007年

在研究过程中,也要处理好“追根溯源”与个性、偶然性与突变性的辩证关系。一方面需要找到结构性因素,同时也要将个性因素放置在整体事件中研究其意义,如不同领导人的个人风格可能会对当时的路线产生影响,却不是决定性的因素。要注意事件分析中的偶然性与突变性问题,借用福柯《尼采•谱系学•历史》的讲法,要区分“起源”(Ursprung)与“出身(Herkunft)”或“出现(Entstehung)”的概念,“力求关注那伴随着每个开端的诸多细节和偶然事件,能够认出历史的诸多事件,它的震荡、它的意外、它并不踏实的胜利和难以吞咽的失败”。

应星老师辨析了“追根溯源的事件社会学”与历史学之间的关系。他认为,今天的社会学研究应该进行重塑。如果社会学既不分析国家和政党,也不分析市场和企业、法律与历史,而只关心社会分层与流动,只关心社区,那就成了一门“剩余学科”。社会学应该有勇气有能力面对重大的政治、经济和历史问题。他指出,事件社会学的对象选择是别具一格的,提问方式是追根溯源的,并运用微观比较分析进行研究。历史学的研究较多立足于“点”,主流历史社会学(比如以斯考切波为代表的宏观比较历史分析)较多立足于“面”,而“追根溯源的事件社会学”是通过“线”的分析来连接“点”与“面”:由若干关键事件的比较关联起来的“线”,通向对总体史的理解。研究者依然应该持有对结构性问题的关怀,但需要带着这些问题落脚于关键的事件分析。另一方面,事件社会学的研究过程应当着力于灰暗的、细致的和耐心的文献工作;充分尊重实证史学的传统,努力比照实证史学的标准去收集原始材料,应用史学研究基本工具,参考历史长编法去整理原始材料。

紧接着,应星老师介绍了“社会学与史学交叉的三种境界”。上乘境界是交融,即将理论功夫化于无形,回到史料中去重新提问。“理论全融于故事之中”,虽看似从史料出发,其内涵却蕴藏着极其深厚的社会科学修养和丰富的社会学想象力。中乘境界是交叉,应星老师评价其为“匠气易达,匠心难求”,即尝试借用别的学科的概念,进行表面的学科交叉研究。下乘境界是交界,即“临界而居,各说各话”,拒绝与其他学科进行沟通对话。

最后,应星老师借用陈寅恪先生的“凡解释一字即是作一部文化史”,对本讲中的事件社会学方法与特点进行总结。“追根溯源的事件社会学”既可以在某些时间点、某些事件上“讲”故事,又可以在某些人名、地名、机构名、话语上“讲”故事,还可以捕捉“历史并不踏实的胜利和难以吞咽的失败”。把握好其间的分寸感和张力感,将这种历史感带入田野研究中,就叫“饱满厚实、脉络清晰”的质性研究,就叫“察其渊源、观其流变”的事件研究。

▴

小威廉·H.休厄尔:《历史的逻辑:社会理论与社会转型》

朱联璧、费滢译,上海人民出版社,2013年

评议阶段,黄道炫老师首先对应星老师从历史学研究中吸取思想资源、开拓学术空间的工作表示肯定。接着,他将应星老师的治学工作与两位同样具有跨学科视野的学者相比较。他指出,应星老师对于历史学与社会学的融通让他联想起历史学家休厄尔的《历史的逻辑》——此书也力图将历史学与社会学结合,目的则是为了摆脱历史学“史料搬运工”的定位,试图奠定历史学与其他学科平等的地位。应星老师的发言强调了事件的结构性影响。在历史学不断内缩的背景下,他致力于挖掘事件的意义,很令人钦佩。同时,黄道炫老师也认为,应星老师的研究路数也与王汎森老师所作的思想史研究近似,看似是“在水塘之间挖河道”,实际上却是“把两个水塘变成一条河”,充分体现了对整体的关怀意识。黄道炫老师评价,应星老师的研究同时关注到偶然性以及结构性的辩证关系,也解决了他一直存在的关于历史学与社会学研究关系的疑惑。学科的发展正是在不断打破知识权威的过程中前进,用黄道炫老师的话说,研究者便是“像打碎窗户玻璃的孩子一样”,总怀有改变既有秩序的期待。

赵丙祥老师回应了应星老师在讲座部分提到的社会学的研究对象——某一事件或人物的“背景”或“概述”——被轻视的现象。抽离历史之后,社会学的研究就“漂浮”起来,成为一种抽象的经验主义研究。应星老师的讲演强调了田野工作中的历史感,这种研究思路同样适用于对于社区等对象的研究,如研究者可以考察某个小区的来源与发展过程。应星老师强调的五要素,如人、地点、时间等,在以韦伯、涂尔干、莫斯为代表的社会学传统中被不同程度地忽视。如莫斯强调社会学的研究对象为大多数人,忽略了少数个体的特殊性。当今的社会学研究者在继承社会学遗产时也应该反思这些前辈学者遗留下的问题。那么,如何处理小人物、少数人与多数人的关系,如何将这些对象放在事件中处理?赵丙祥老师认为,应星老师将原先的“过程事件”与“事件社会学”进行了很好的勾连,发展了孙立平老师的研究方法,以迂回的方式进入到历史之中。他在讲演的最后阶段提到的“点”、“线”与“面”的关系尤其具有启发性,用具体的“线”来连带“点”与“面”。最后,赵丙祥老师认为,应星老师提到的“经”与“史”并不局限于历史学的意义,应当适当地将其化用。“经”通常稳定性较强,而“史”的变动性较大——如何借用“经史”的讲法来重新定义革命史中的“经”与“史”的关系,为社会学学者面对“日常生活的泥潭”时提供了借鉴。