2023年9月21日晚,文研七周年系列首场活动、2023年度荣誉讲座第一讲在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“探寻中古宗教的历史语境——读邓广铭先生听陈寅恪‘天师道’课笔记”。文研院学术委员、复旦大学文史研究院与历史系双聘教授葛兆光主讲,北京大学历史学系教授邓小南主持,北京师范大学历史学院教授雷闻、首都师范大学历史学院教授刘屹与谈。本次讲座通过北京大学出版社线上平台、北京大学融媒体中心、中国出版传媒商报直播平台、天一文化讲坛等20余家媒体平台进行全程直播,共计125万人次在线观看。讲座伊始,文研院院长杨立华教授为葛兆光教授颁发了“2023年度荣誉讲座主讲人”的聘书。

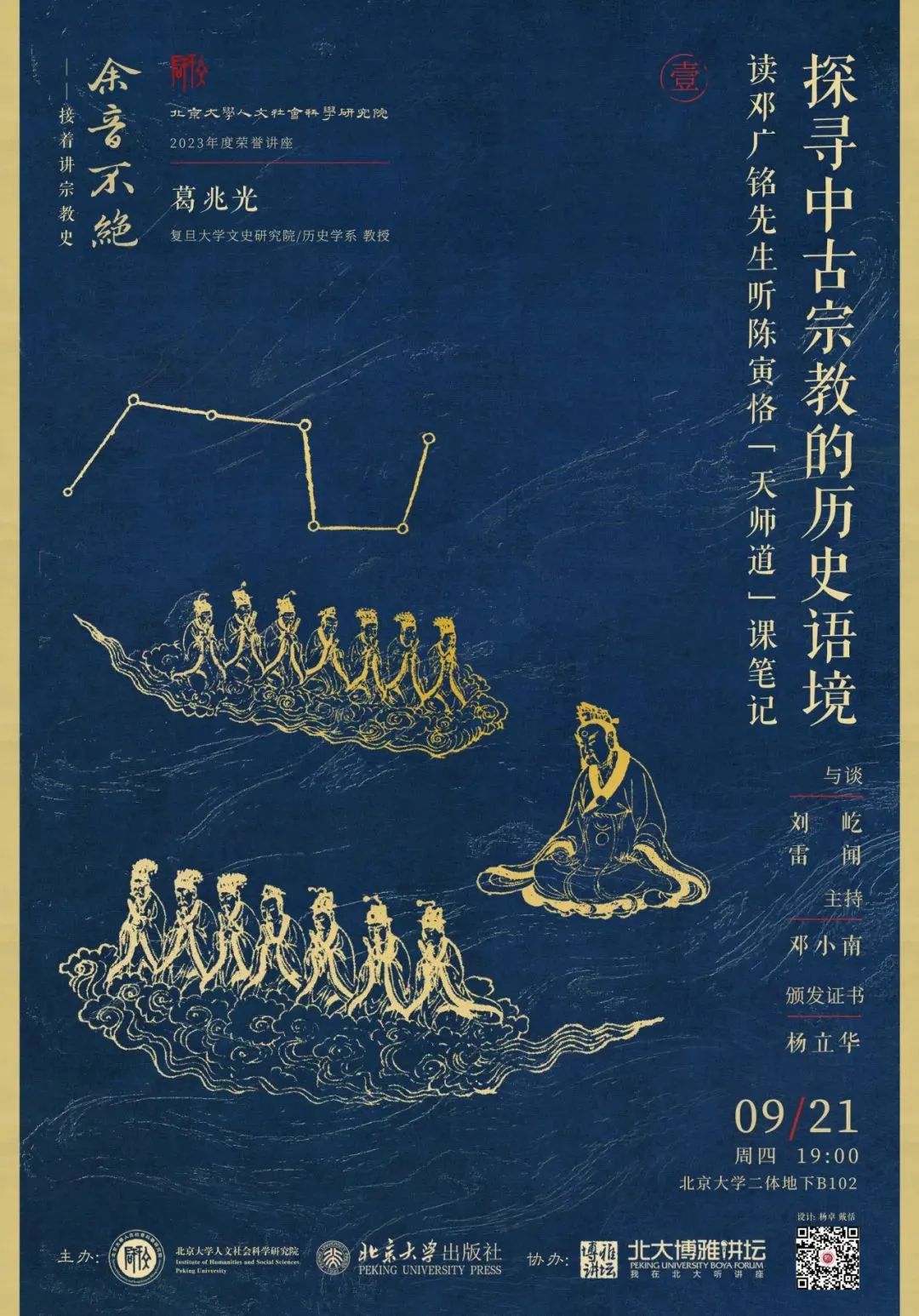

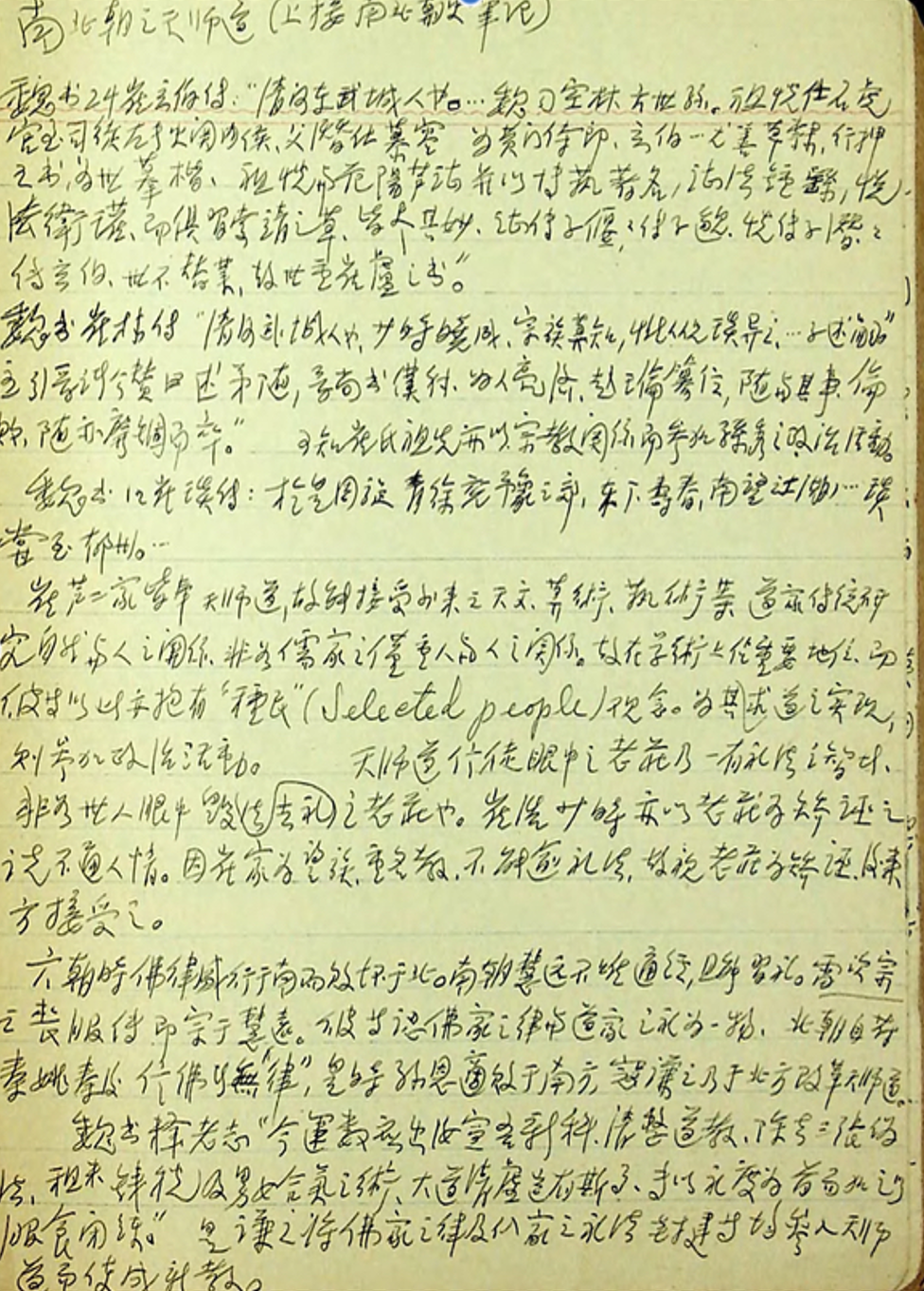

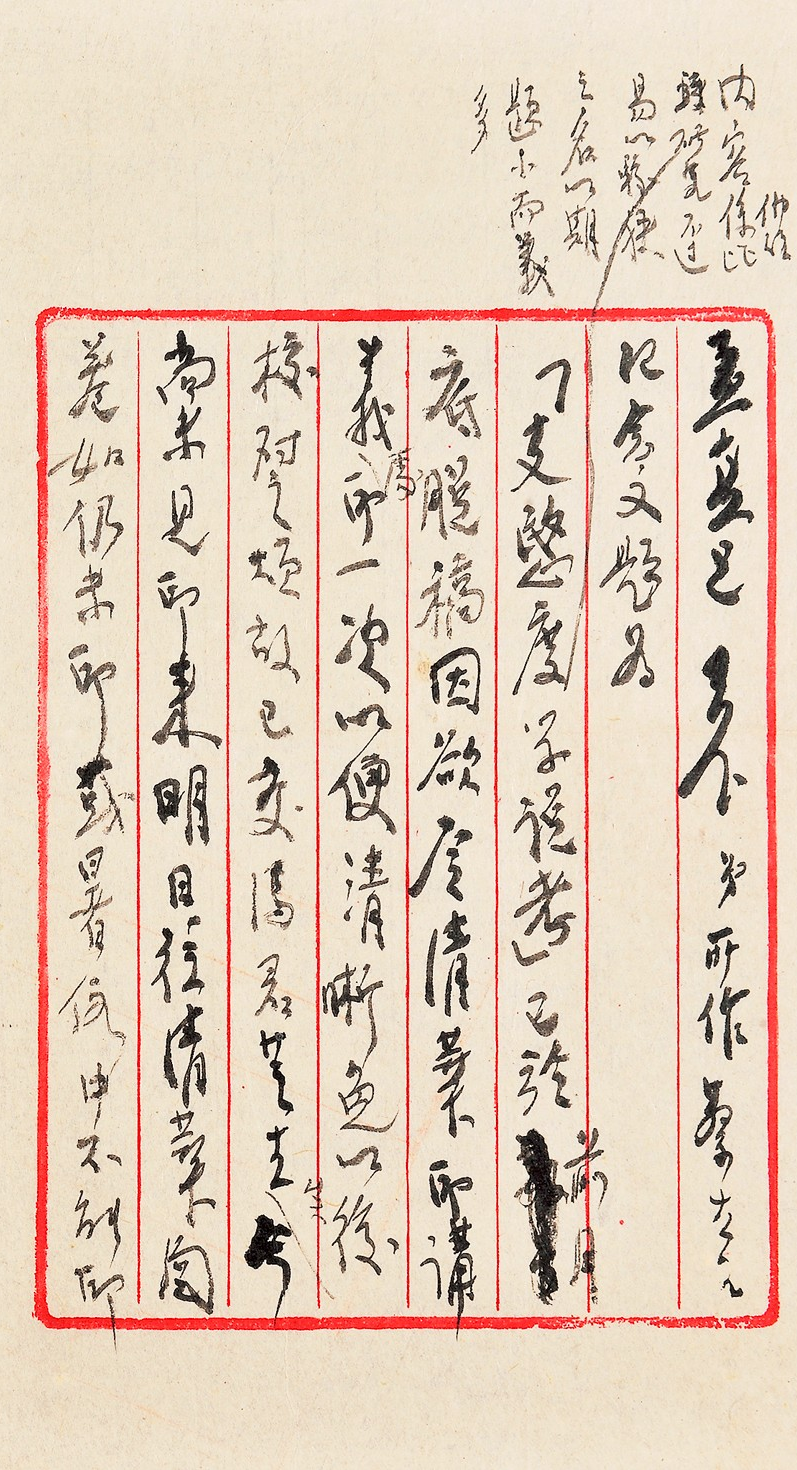

葛兆光教授首先介绍了本讲的缘起。2022年夏天,他在文研院“邓广铭先生诞辰115周年学术纪念展”中,看到1939年8月邓先生担任北大文研所专任导师陈寅恪的助手时旁听课程的笔记,特别注意到其中附有关于“南北朝之天师道”的内容。葛老师从这份听课记录入手,分析陈寅恪上课内容与正式发表出版的论著、讲义和论著之间的关系,并由此考察陈寅恪先生关于中古宗教的历史研究对今天的启发和意义。

▴

邓广铭先生《南北朝之天师道》笔记

1939年

一、从陈寅恪有关天师道的论文,回溯中国道教史的研究史

葛老师首先追溯了欧美、日本和中国学界有关道教研究的学术史。欧洲和日本学界对道教的现代型学术研究,在二十世纪初甚至十九世纪末即已开始。在欧洲,有传教士传统背景的欧洲东方学,很早就关注活的中国宗教、社会和生活,如高延(J. J. M. deGroot,1854-1921)、禄是遒(Henri Doré,1859-1931)的研究已经具有“现代型”特征;巴尔弗(F. H. Balfour)更于1884年就撰写了Taoist Texts: Ethical, Political and Speculative(《道教典籍:伦理、政治与思想》),他的《道教论》被翻译并发表在明治二十七年(1894)日本《东洋哲学》第一编第一号;沙畹(Emmaanuel-Edouard Chavannes,1865-1918)和戴遂良(Léon Wieger,1856-1933)有关道教研究的论著在1910年前后也相继出版。

日本的道教研究,就像其他日本东洋学领域一样,从一开始可能就受到欧洲的影响和刺激。明治四十四年(1911),日本学者妻木直良(1873-1934)发表《道教の研究》,把作为宗教的道教和作为思想学说的道家区别开来,成为道教的现代学术研究的开端和基础。在妻木直良之后,还有小柳司气太的《道教源流》(1927,后来被傅代言翻译成中文,由商务印书馆出版)和《老庄思想と道教》(1935);常盘大定《支那における佛教と儒教道教》的后编《道佛二教交涉史》(1930)等。值得指出的是,研究者进入道教史研究,尤其是中古佛道关系史被关注,大概是日本学界道教史研究现代转型的重要一环。

无论是欧洲还是日本,对道教的研究都各有问题意识。欧洲学者在道教研究中关注的,一是不同类型的文明比较;二是道教等中国宗教与基督教的不同,如何型塑了中国人的行为方式和认知特征;三是怎样改变启蒙时代以来欧洲人对中国和中国文化的认识。而日本学者对于道教的研究的重心和问题意识则在于,第一,早期日本那些神灵信仰和祭祀仪式和古代中国道教是否有关;第二,佛道关系;第三,“天皇”称号与道教的关系。事实上,他们对中国道教研究的重视,正来自对于本土文化的关怀。

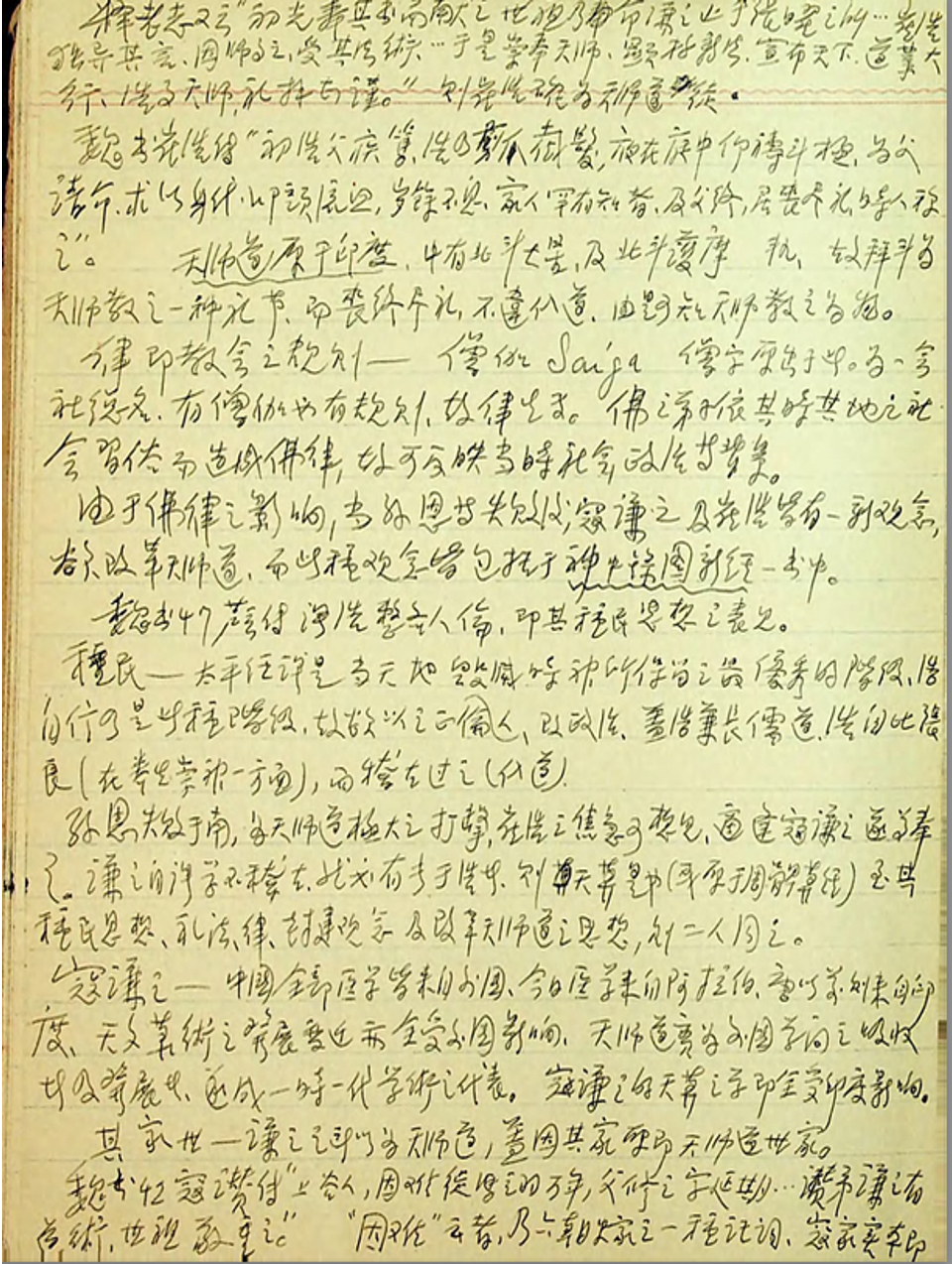

▴

日本《东洋哲学》第一编第一号发表了巴尔弗《道教论》译本

明治二十七年(1894)

对于中国而言,一直到1930年代,中国学界还没有成熟和系统的特别是可以被称为现代型的道教研究。1930年代前后,受日本的影响,开始有对道教和道教史作总体概论式的叙述。中国学者中,真正受过现代宗教学训练的道教研究者是许地山,但他的《道教史》只有上册,并没有写到真正的宗教性道教;而中国学界作为典范的、有开创意义又很能体现中国学者取向和风格的道教史研究,应该是1933年胡适的《陶弘景的真诰考》和陈寅恪《天师道与滨海地域之关系》。陈寅恪特别关注几个中古历史要素,不仅仅针对天师道,而且适用于整个中古史。从他的文章中,我们可以学到,做中国的道教史研究,应当从历史大背景入手,关注“历史语境中的宗教”,把道教的“小历史”和中古中国的“大历史”挂上钩。

二、地域、文化、政治:陈寅恪有关天师道史的重要观点

葛兆光老师指出,在陈寅恪讲课笔记中,值得关注的有三点。

第一,陈寅恪特别强调中古时期的天师道,由于是在滨海地区,所以容易受外来文化的刺激和影响。这与后来1937年胡适校读汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》的稿本时所提出“佛教传来也有海上这一条路”等看法有相呼应的地方。这一点坚实的证据并不算多,陈寅恪以有限的史料做出自己的推断,他的猜测在正式发表的《天师道与滨海地域之关系》中显得较为克制,但在课堂上却讲得很直接,猜测也很大胆。

第二,在陈寅恪看来,中古时代最重要的文化交错是佛教对传统中国的影响,因此天师道史要放在外来佛教背景下观察。在讲课时,他把北方天师道的兴盛以及寇谦之的“清整道教”皆说成是受佛教影响。此外,在讲课中他还进一步推论,很多中古知识都有外来背景,特别是道教擅长的医学,甚至认为“中国全部医学,皆来自外国”。其实,陈寅恪先生解读天师道渊源时,有相当强烈的主观推论。尽管如此,陈寅恪还是指出“吾国道教虽其初原为本土之产物,而起后逐渐接受模袭外来输入之学说技术,变易演进,遂成为一庞大复杂之混合体”,“二千年来道教之发展史,每一次之改革,必受一种外来学说之激刺,而所受外来之学说,要以佛教为主”。他的目的,在于引领与提倡宗教史上比较和联系的学术取向。

第三,道教与中古“胡汉”及政治史的问题上,陈寅恪认为外来文化要经过“汉化”,北朝外族人“均需汉化方能建国统治”。他认为,这是“北朝数百年间胡族与汉族互相利用之关键”。所以,作为旧儒家的领袖崔浩和作为新道教教宗的寇谦之,就有了合作的基础。但把社会等级从统治者的族群差异转向门第和文化上的差异,不能不引起鲜卑贵族的反感,所以导致了崔浩之死。这一说法直到1949年《崔浩与寇谦之》一文才正式发表,不过从讲课记录中可以见出,这些想法已经在陈寅恪心中酝酿很久了。

三、中古道教史研究的大关节:重要的不是解决问题,而是提出方向

陈寅恪关于天师道的论述带有想象和推测,连陈先生自己也说,这些只是“略加推测解释”,其观点也尚未得到学界一致认同。但葛兆光老师强调,其实宗教史研究最重要的,不一定是个别案例的解决,而是提出问题提供线索,引发对整体历史的重新审视。陈寅恪在1931年致傅斯年的信函中说道:“日本人研究中国佛教史成绩甚佳,中国史亦佳。而研究佛教史之徒,大抵僧徒或语言学者。而于中国史之智识甚浅薄。彼国之治中国史者又多不涉及此范围。故弟拟合并此二者,以与日人一较量。”显然,陈寅恪与日本学术“较量”的途径,是把宗教史和中古史结合起来,改变宗教史研究抽离历史背景的缺陷。在陈寅恪先生对中古中国历史的研究中,始终有几个大关节,第一是族群(汉族与异族之间的函化与交错),第二是地域(南北文明、东西区域的对峙、交流与分化),第三是宗教(外来新宗教与本土旧宗教的交错即华夏文明的变迁),第四是家族(各个贵族世家的地位升降与势力转换)。这就是陈寅恪心目中中古史的关键,而天师道历史正是他论证中古中国历史的绝好例证。

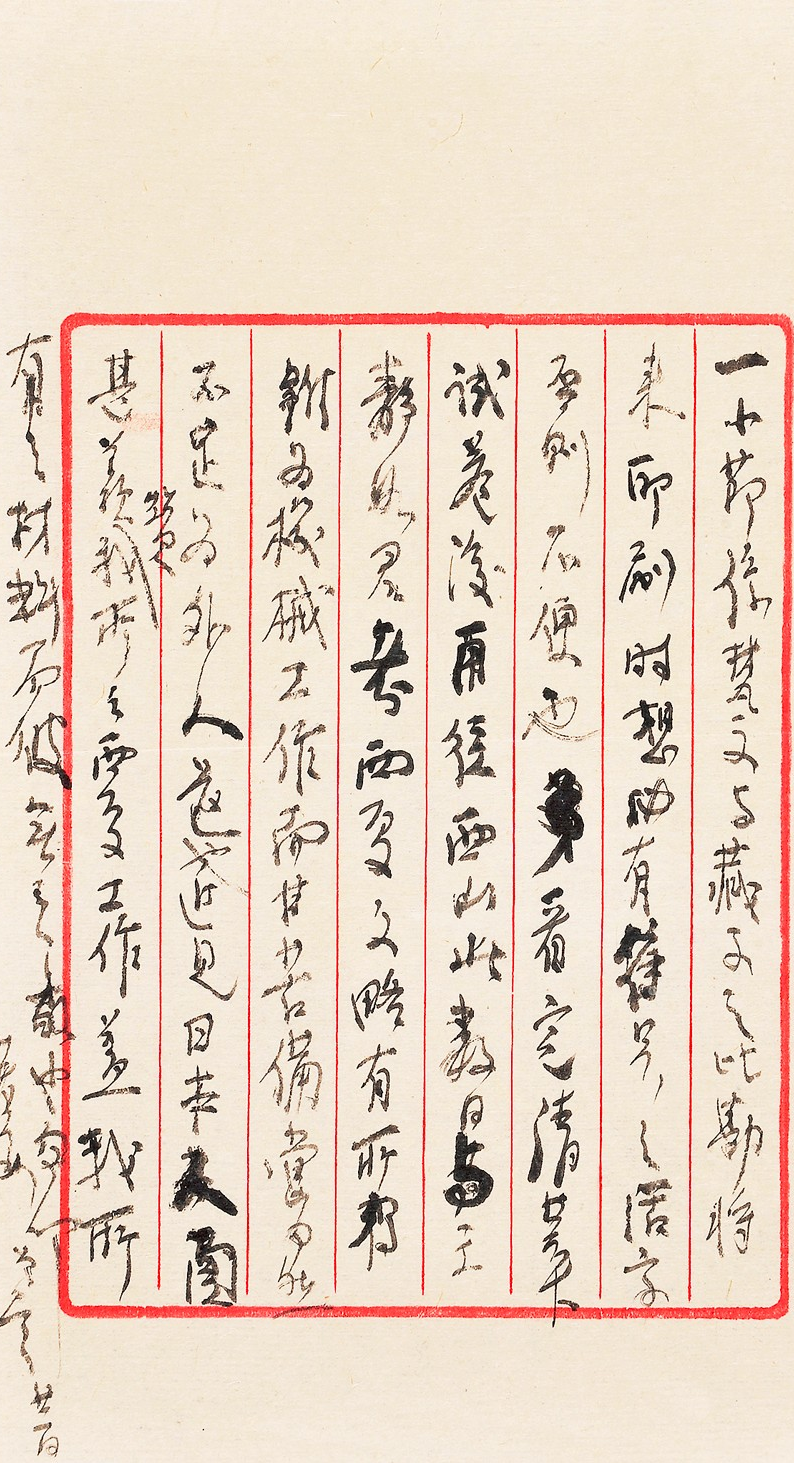

▴

陈寅恪致傅斯年的信

约1931-1932年

在讲座中,葛兆光老师还分析了近年国内外道教史研究的趋向,指出其中的进展和成就,大概集中在以下几方面:

一、道教文献研究。特别是借助涉及中古道教的敦煌文献,对中古道教文献的时代与性质,有了更深入更精细的认识。

二、道教历史研究。由于《道藏》的影印出版,研究者们能够更方便、更广泛地阅读道教文献,对中古道教历史叙述的精确性有了大大的提升。

三、道教仪式研究。对于中古道教的斋醮仪式的功能及象征,有更深刻的认识。

四、道教的社会史研究。底层社会的道教活动、道教文献,以及宗教人类学意义的调查。

▴

The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang

University of Chicago Press, 2019

但对陈寅恪揭示的中古道教史的大关节,特别是宗教史和政治史的关系,似乎还是有所忽略。事实上,像陈寅恪这样并非主要研究宗教而是研究历史的学者,更容易关注历史语境对宗教史的影响。就像他在《陈垣明季滇黔佛教考序》中所称:“世人或谓宗教与政治不同物,是以二者不可参互合论。然自来史实所昭示,宗教与政治终不能无所关涉。”也正因如此,他才会高度赞扬陈垣的书是第一部真正的宗教史,“虽曰宗教史,未尝不可作政治史读也”。

四、陈寅恪关于道教在思想、学术与文化史上意义的看法

在邓广铭先生的听课笔记中,有以下两句话尤其引起葛兆光老师注意。

第一句是陈寅恪先生在讲课中暗示的,在思想、学术和文化史上,佛教、道教的意义更重要,他不是那么看重儒家的思想学说——这一点显然和主流看法不同。邓广铭先生的听课笔记中,记载陈寅恪如是说:

道家传统研究自然与人之关系,非如儒家之仅重人与人之关系,故在学术上占重要地位。

1933年发表的《天师道与滨海地域之关系》中所称“中国儒家虽称格物致知,然其所殚精致意者,实仅人与人之关系,而道教则研究人与物之关系,故吾国之医药学术之发达,出于道教之贡献为多”即是此意。这个论断非常值得注意。所谓“仅重人与人之关系”,正是陈寅恪较早前在《冯友兰中国哲学史下册审查报告》中所说的,“二千年来华夏民族所受儒家学说之影响,最深最钜者,实在制度法律公私生活之方面,而关于学说思想之方面,或转又不如佛道二教者”。

那么,应当怎样评价道教在中国思想史与文化史中的意义?听课笔记里,邓先生又记下陈寅恪另外一个相当重要的意见:

“历元”——此为天师道学说之出发点,亦为其宗教、政治、经济等观念之基础。

陈寅恪所谓道教重视人与自然的关系,可能与希腊罗马关注宇宙、自然与人的倾向类似,而这正是传统中国所缺少的。他认为,道教和儒家不同,特别关注自然与人的关系,陈寅恪一再提醒道教中的传统中国医学、天算之学之重要,这种古代知识的基础,或即陈寅恪所谓“历元”。而所谓“历元”,就是宇宙之始。古人尤其是所谓道家,常常讨论“道生一,一生二,二生三,三生万物”或者“太一生水,水反辅太一,是以成天”等。其实,就是要给宇宙、自然和人寻找源头和基础。而天师道的学说正继承古代传统,以“历元”基础,然后才能顺流而下,给宇宙万事万物找到理解、应对和处理的方法,而这正是陈寅恪理解中的道教在古代中国思想、学术和文化上的重要意义。

▴

葛老师讲座现场

评议环节

评议环节,刘屹老师重点分析了陈寅恪先生道教研究的学术贡献和问题意识。同时提出,应关注陈寅恪提出相关学术观念的特定时代背景。此外,陈寅恪先生的“天师道”基本概念界定与目前的学术界认知有一定差异,这也可能是导致陈寅恪《天师道与滨海地域之关系》在学术史长期未获足够重视的原因。在道教的研究领域,应该充分总结陈寅恪等前辈大师们的治学经验,认真梳理中国道教学术史脉,重点分析几位重要学者的学术发展的轨迹。在某种程度上,我们今天仍然不能完全跳脱开前辈大师们的学术经验和学术路径;“接着讲”对于道教学和道教史研究而言,尤其显得必要和重要。

雷闻老师表示,根据邓广铭先生的笔记,陈寅恪先生不仅在课上讲授自己已经发表的内容且有所发挥,更提示了他后来发表的道教研究论文中的主要观念。比较听课笔记与论文之异同,可以观察陈先生的思考路径与教学相长的过程。葛老师的讲座将陈先生的研究置于国际道教学术史的脉络中并分析其意义,展示了他一如既往的广阔视野。雷老师特别认同葛老师所言,要把道教的“小历史”和中古中国的“大历史”挂上钩,特别是应该把宗教史与政治史关联起来。雷老师也通过对近年来道教史研究“历史学转向”的观察,强调了不同学科相互交流的重要性。雷老师同时指出,由于时代条件所限,陈寅恪先生在研究中对石刻文献关注不够,而这也是我们“接着讲”中古道教史的重要途径之一。

▴

评议环节

葛兆光老师对评议进行了回应。第一,对比国际上研究道教的学术群体,中国学者在文献和历史两方面自有长处;第二,学术史上最应该让人记住的是“深刻的洞见”,即“深刻的片面”。陈寅恪的部分观点,可能是片面甚至出于大胆想象,但正是由于其“深刻的片面”,能够将某种新见逐渐化成常识,进而推动学术的前进。

邓小南老师指出,本次讲座的议题从陈寅恪先生对天师道的研究出发,实际上提炼出道教史研究的“延长线”,重探先辈的研究命题和学术典范,是上下纵横的学术史的追寻,希望引发我们对中古历史研究的重新研究和阐释。