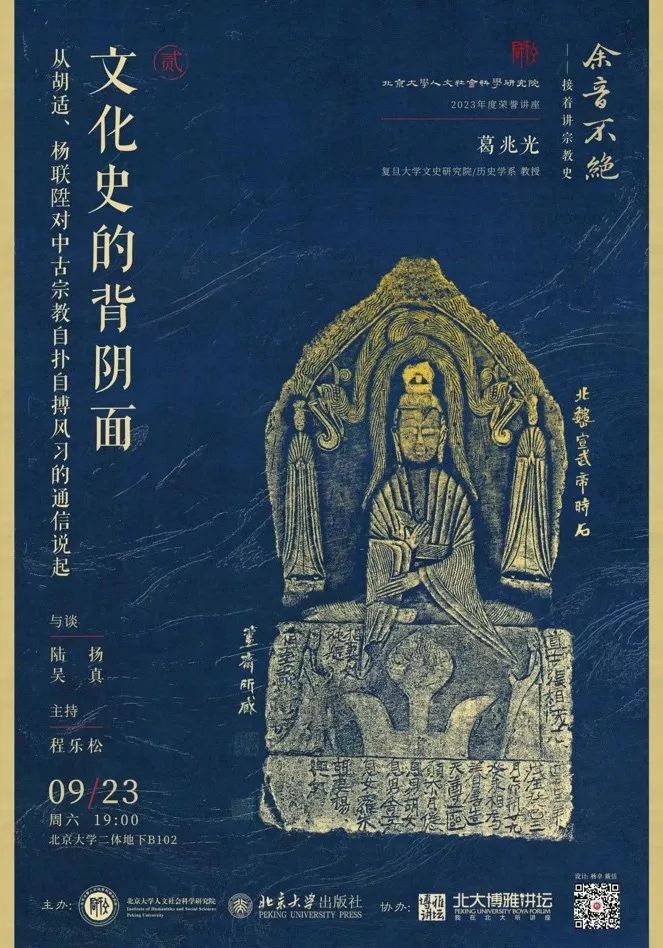

2023年9月23日晚,七周年系列学术活动、2023年度荣誉讲座第二讲“文化史的背阴面——从胡适、杨联陞对中古宗教自扑自搏风习的通信说起”在北京大学第二体育馆B102报告厅举行。文研院学术委员、复旦大学文史研究院与历史系双聘教授葛兆光主讲,北京大学哲学系教授程乐松主持,文研院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬,文研院邀访学者、中国人民大学文学院教授吴真与谈。本次讲座通过北京大学出版社线上平台、北京大学融媒体中心、中国出版传媒商报直播平台、天一文化讲坛等20余家媒体平台进行全程直播,共计106万人次在线观看。

讲座伊始,葛兆光老师强调了胡适与杨联陞关于中古宗教自扑自博风习的通信的意义,并引出本场讲座的核心问题。1955年,杨联陞在《老君音诵戒经》中敏锐地发现了道教清整运动的线索,并在若干年间与胡适反复通信、讨论,而其研究最终大体上揭示了中古道教史上那一场静悄悄但又相当深刻的宗教改革史。那么,这场清整运动的意义是什么?道教为何要进行自我整顿?它革除了哪些内容?它何以使早期道教完成宗教化转型?在回答上述问题的基础上,葛兆光老师认为,更为重要的问题在于,为何后世文献对于曾经存在的野蛮粗鄙的宗教文化现象记载甚少?文化史对这种“背阴面”的遮蔽对我们理解文化传统造成了什么影响?

一

葛兆光老师认为,道教的整合与成型到五世纪才完成。在此之前,早期道教不仅内部没有一个同一的组织、理论和方法,而且在某些方面还与居于主流地位的儒家礼乐文明和皇权政治多有龃龉。这可以从涂炭斋、政教合一的组织形式以及过度仪等早期道教遗产中窥见一二。

涂炭斋是一种以苦行娱神的忏悔仪式,由自搏等风习发展而来。自搏即自己抽打自己的身体或脸面,教徒通过这种自我毁伤来表达忏悔。当时的道教徒兴许还有以这种苦行的方式求得超越升仙的想法,涂炭斋对他们而言就是一种身体和心灵的双重试炼。涂炭斋的程序是,在露天处设坛,围以栏格。教徒“以黄土泥额”,解开头发,将头发系于栏格之上,反手自缚,口中衔玉璧,“覆卧于地”,将两腿分开三尺,叩头忏谢。然后,自我拍打身体和脸颊。这一过程,白天三个时辰面向西方,夜间三个时辰面向北方,每次十二天,上、中、下三元时节举行,共三十六天。这种自虐方式不仅与世人的习惯相背,也与秦汉西晋以来儒家推广的礼乐文明迥异。

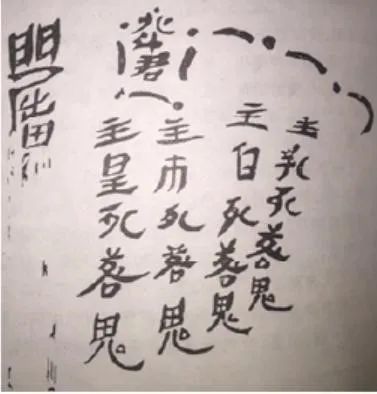

▴

三里村东汉墓“北斗君”朱书摹书

早期道教还存在政教合一的组织尝试。早期道教曾经试图把道教教徒和编户齐民合二为一,把道教的“治”与“方”,和国家地方的“郡”与“县”合二为一,把信众自愿的宗教捐助与国家强制的赋税管理合二为一,这就是“领户化民”。从此构想可以看出,早期道教意图组建和控制独立于国家的、组织化纪律化的军事力量,这必然会遭到儒家学说的反对,也必然会引起皇权的警惕,存在着被取缔、消灭的潜在风险。

过度仪就是公开的男女性行为,这相较于还带有悲凉的庄严感的涂炭斋,更难为儒家士大夫接受。过度仪中的性事活动把本来庄严的坛场变成愉悦的洞房,无疑亵渎了神圣。同时,过度仪还将本来隐秘的性事公开在众人面前,不仅引信众入教的导师在场,有时甚至还有“父兄立前”,不啻廉耻尽失,人为禽兽。更为严重的是,这种性事活动并不一定在夫妇之间进行,所谓“教夫易妇”,这直接违反了世俗中的夫妇伦常。由此观之,过度仪作为一种公开的宗教仪式,挑战了传统社会的伦理道德,一定会受到主流文明和精英分子的激烈抨击和严厉制裁。

葛兆光老师认为,在涂炭斋、政教合一的组织形式以及过度仪中,可以看到道教徒对权力、超升与自然欲望的追求,而这三方面的渴求和放纵都与政治秩序和社会规则,亦即周秦以来的主流礼乐文明相冲突。这种冲突指向了两个问题,即礼乐文明是否自诞生起就占据了主导地位?在周秦至中古漫长的时间里,文化的“背阴面”在文明史中扮演了什么角色?

二

学界通常认为,殷周之际是文化史大变革的时代,而这种观点的形成离不开王国维的贡献。王国维在《殷周制度论》中提出,中国文化从殷商到西周的演变,是从野蛮到文明的转型。这一文明给华夏政治文化确立了“立子立嫡”“庙数之制”“同姓不婚”等重要规矩。自此以后,区分尊卑、内外、嫡庶的礼乐制度就形成了。这样,彬彬有礼的“秩序”就建立起来了,人人遵守法度的“规矩”就明确了。葛兆光老师进一步指出,经过秦汉统一帝国“王霸道杂之”的制度统一化和文化统合化进程,又经过西晋泰始年间的儒家法律化,华夏文明的基本形式就已基本定型。

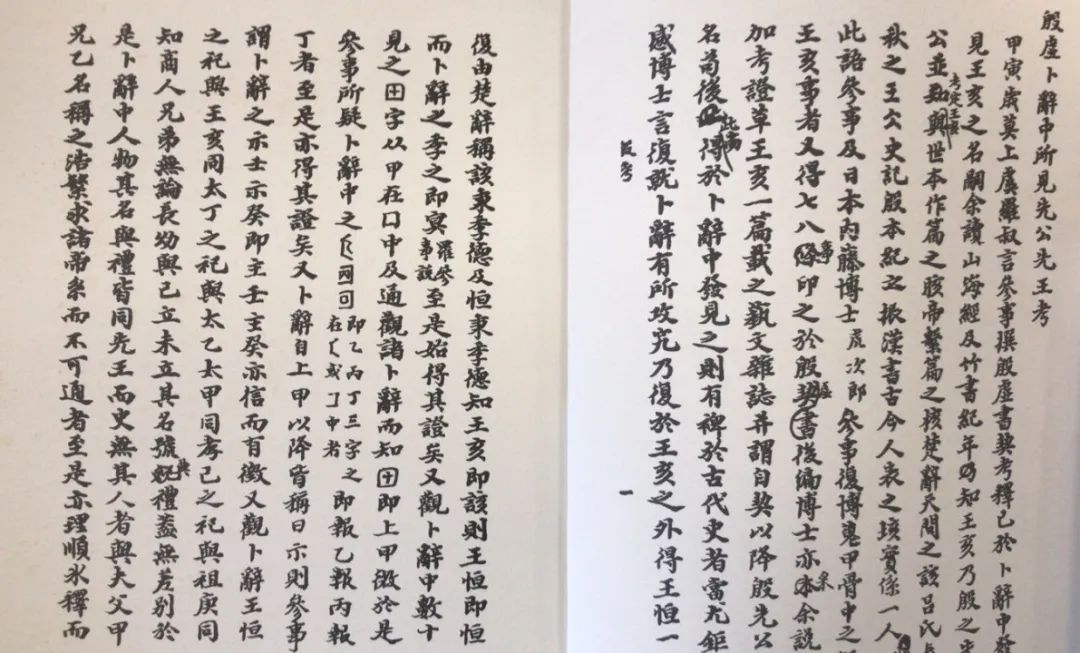

▴

葛兆光先生在日本发现的王国维赠

内藤湖南之《殷墟卜辞中所见先公先王考》最初手稿

吊诡的是,在礼乐文明逐渐形成并渐渐占据主流地位的情况下,在早期道教中竟长期存在着上述不合时宜的科仪和政教合一的组织形式。同样值得注意的是,后世正统的、官方的文明记忆遗忘了它们,或将之边缘化,或否认其本土性。葛兆光老师指出,正是这种在中古生活中存在却又不见于官方文献的反常现象,指引着我们考察中古那些可能被故意遗忘的一面,即文化史中的“背阴面”。

实际上,中古文化史中类似的不文明现象或者说反文明现象不在少数。例如,为了摆脱皇后一族的影响和控制,北魏建立了极其残忍的“子贵母死”制度。这一政治规定恐怕并非脱胎于少数民族之风习。田余庆先生就曾指出,这是胡人进入汉地后,受到了“中国固有文化的影响”而建立起来的制度。又例如,在号称“忍辱退让为尚”的佛教禅宗内部,也腥风血雨不休,自相残杀常有。据敦煌传世文献的记载,始祖达摩六次中毒,最后死因不详;二祖慧可身陷道恒(亦是僧人)和邺都官员的迫害,最后被打杀、毒死。再例如,中古时期可以见到肢解人体甚至食用五脏的风习,相关事件不胜枚举,最有名的当属《南史》卷八十对侯景的记载。南朝梁的侯景对反叛者李瞻“断其手足,刻析心腹,破出肝肠”,对刘神茂用“大锉椎,先进其脚,寸寸斩之,至头方止”;而侯景死后,王僧辩截下侯景的两只手并送给北朝的齐文宣帝,把侯景的头传首江陵,又将五斗盐放在侯景尸体的肚子里,送到建康,“暴之于市”,老百姓还争先恐后地去割取尸体,“屠脍羹食”。

针对第三个例子,有人可能会认为这来自中古时期蛮夷戎狄的恐怖性格和野蛮风俗,但葛兆光老师指出,事实上,残忍的传统和野蛮的迷信在汉人中也是源远流长的。西汉建昭年间,西域都护甘延寿和副校尉陈汤率领军队远征康居(今中亚的巴尔喀什湖和咸海之间)的一支匈奴,他们把斩下的首级悬挂在长安槀街的蛮夷邸,威胁居住在长安的异族人。而他们在为自己的行为辩护时,还援引了《谷梁传》中孔子在夹谷之会上杀优施,使其“首足异门而出”的故事,在儒家那里为这种残忍的行为找到了依据。再上溯到传说时期,新出土的马王堆帛书《十大经》记载,号称“人文始祖”的黄帝也很残忍,他不仅杀了蚩尤,还剥其皮以作靶,编其发而作旗(蚩尤之旌),制其胃以作球,最后还剁烂了蚩尤的骨肉,制成“苦醢”。

▴

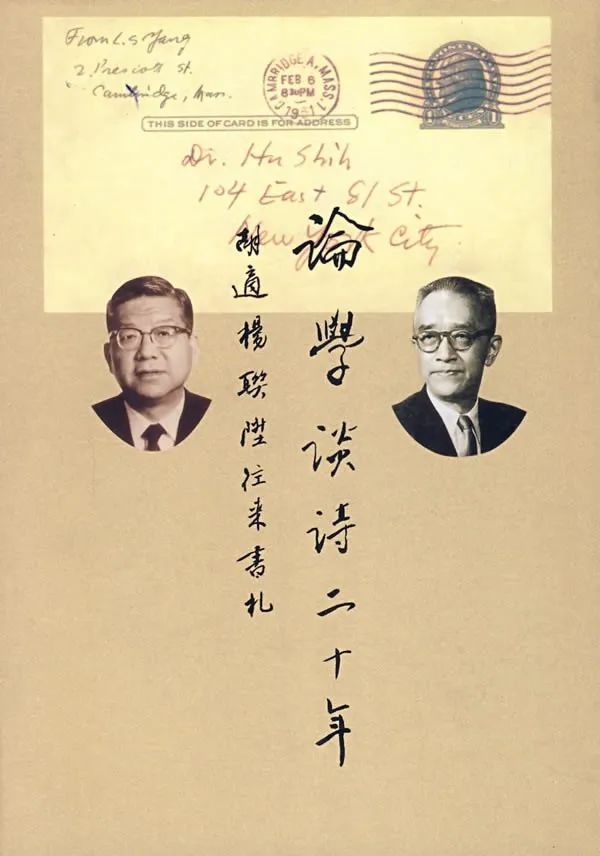

《论学谈诗二十年:胡适杨联陞往来书札》书影

葛兆光老师指出,在认真考察了上述的文化史中的“背阴面”之后,我们应该认识到,世上没有哪个文化自古以来就是理性而光明的,文明是长期演化的结果,是在不断驱逐蒙昧和野蛮的过程中逐渐形成的。但问题在于,无论是古代的文献,还是当下的文化史叙述,或是刻意遗忘,或出于掩饰,都对这些“背阴面”避而不谈。从这一角度出发,胡适在信中鼓励杨联陞对佛教、道教的自扑与自搏做研究,恐怕还有“晾晒背阴面”的意涵。

三

葛兆光老师认为,胡适很早就关注到了中国古代文化的背阴面,并将其与现代中国的文化缺陷联系起来。这可以从胡适对中古佛教极端的修行与自残行为的批评,以及其对古代中国大规模以人殉葬传统的抨击中窥见一二。从这种对“背阴面”的重新发现引申开去,可以进一步讨论“背阴面”的缺失对于理解中国文化史有何影响。

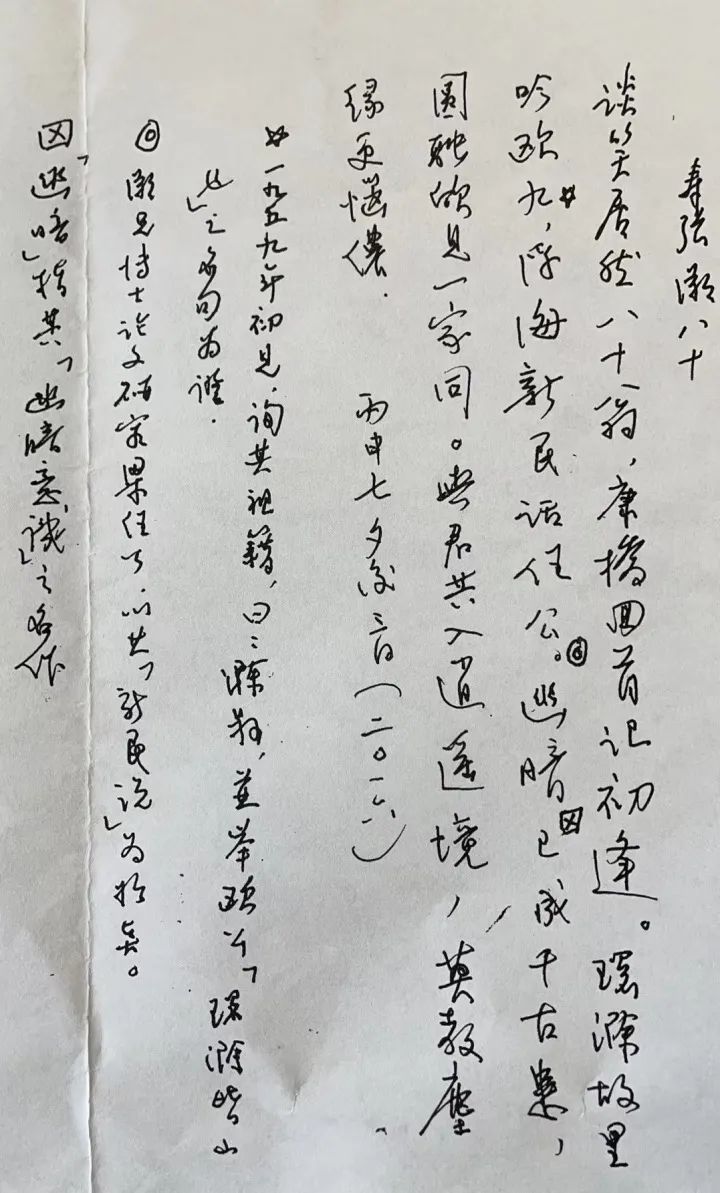

▴

余英时先生手书《寿张灏八十》中

“幽暗已成千古患”句及自注“幽暗指其‘幽暗意识’之名作”

张灏在《幽暗意识与民主传统》中提出了一种“幽暗意识”,即“正视人的罪恶性和堕落性,从而对人性的了解蕴有极深的幽暗意识”。树立“幽暗意识”不等于认可黑暗,反倒是为了克服它,使人们对现实人生和社会常常有“批判的和反省的精神”。葛兆光老师借此概念指出,如果在历史文献和中国文化史的书写当中,只关注传统文化的“向阳面”,而对“背阴面”避而不谈,那可能会使我们难以理解向阳面的礼乐文明是如何与民众自发的文化习惯搏斗进而逐渐型塑了传统中国社会的,更会使我们忘掉自身传统内部其实存在很多非理性的、幽暗的、丑陋的甚至是野蛮的东西。一旦对此失去警戒与畏惧,就会沉湎于非历史的、乐观的自我想象中,从而衍生出一种沾沾自喜、无端自大的心理,而这是一种极不利于自省和自新的心态。

葛兆光老师认为,再次回到胡适与杨联陞讨论的道教清整运动,可以发现其目的就是祛除为主流礼乐文明所不容的“邪僻祆巫”的成分,使道教成为统一的、“专以礼度为首”的宗教。清整运动逐渐清除了道教组织军事行政化的现象,消除了道教与世俗皇权对抗的可能与危险;道教科仪也由此逐渐趋于合法化与合理化,变成了一种神圣庄重的宗教活动;过度仪则在强大的世俗压力下渐渐隐身,转换为了文学中的玄妙想象。经过这一过程,道教由俗而圣,成为了一个皇权认可的合法宗教。

更进一步地,胡适和杨联陞的工作提示我们,应该在中古文化史研究中重视文化的“背阴面”。葛兆光老师指出,认清这种自身文化史中的“背阴面”,有两方面的意义。在学术方面,这让我们了解到自身文化史中不仅有理性、文明、和谐的主流,还有残忍、野蛮和暴虐的潜流——后者不一定源自蛮夷和宗教文化,而是自身文化的传统。文化史研究只有兼及两面,才能解释自身文化逐渐趋于文明的过程。在思想方面,这让我们意识到,唯有正视传统中同时存在着“向阳面”和“背阴面”,才能真正认识到“文明”,即逐渐形成的规则和秩序的重要性;而所谓传统和习惯,也许并没有那么光明和伟大,反倒是需要用现代文明对它进行“创造性的转换”。

▴

评议环节现场

评议环节,陆扬老师表示,本次讲座探讨了道教清整运动的发生学,在这一问题上,需要关注寇谦之的个人经历与道教重大变革的联系,而这是陈寅恪先生在1950年代就提出的一条线索。另外,就“文化史的背阴面”主题而言,还应该关注文明的“向阳面”可能以某种形式拥抱了“背阴面”,主流的礼乐文明其实存在许多野蛮的因素,其突出表现就是道德至上主义,借道德之名做残忍之事。吴真老师评介了杨联陞先生在道教文献学方面的造诣,认为早在1950年代,杨联陞先生即能熟练运用道藏和敦煌道经,通过开创性的“以经解经”,完整地还原了道教的科仪世界。胡适和杨联陞在面对中古宗教中的自扑自搏风习时,敏感地意识到中国传统宗教可能存在悔与罪的观念。基于这一理解,道教实际上承担着言说和警示人性幽暗面的宗教功能,其实践形式随着道教的宗教化进程而变化,从毁伤身体的仪式演变为文学化的表达。至此,本场讲座在热烈的气氛中圆满结束。