2023年9月26日晚,文研七周年系列学术活动、2023年度荣誉讲座第三讲在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“新史料与新问题:学术史中的国际竞赛——从戴密微《吐蕃僧诤记》说起”。文研院学术委员、复旦大学文史研究院与历史系双聘教授葛兆光主讲,北京大学历史学系教授罗新主持,文研院学术委员、北京大学历史学系教授荣新江,清华大学中文系教授沈卫荣,文研院邀访学者、法国国立东方语言文化学院教授汲喆与谈。本次讲座通过北京大学出版社线上平台、北京大学融媒体中心、中国出版传媒商报直播平台、天一文化讲坛等20余家媒体平台进行全程直播,共计117万人次在线观看。

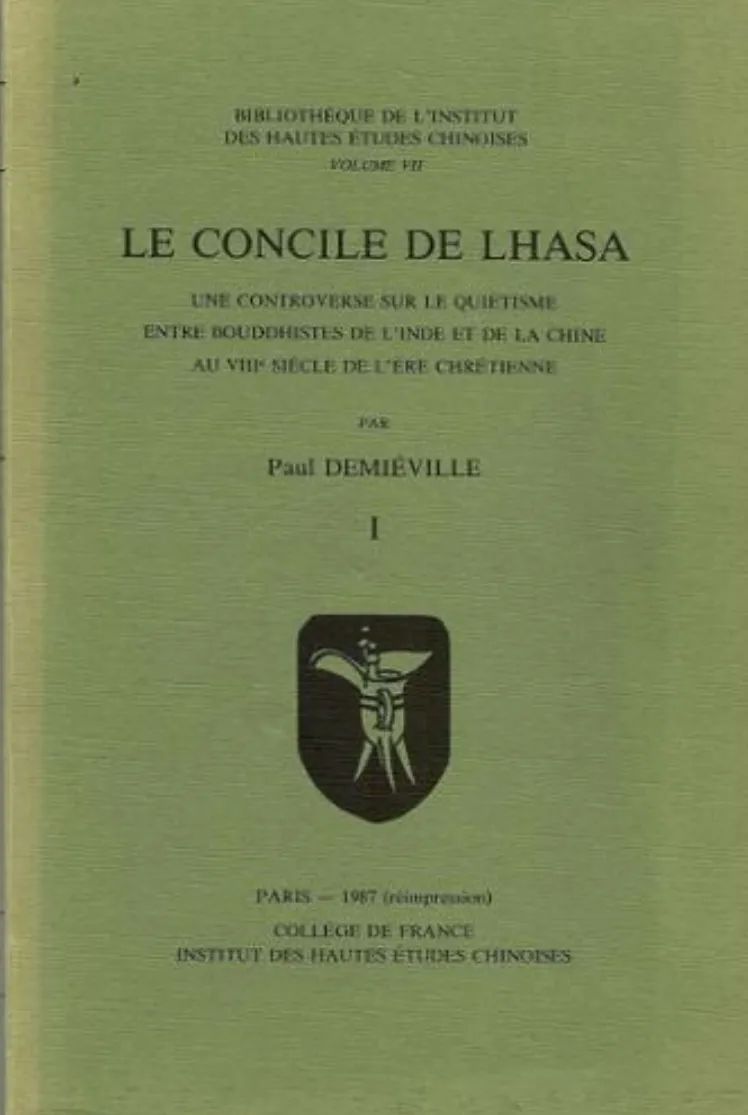

讲座伊始,葛老师以1995年王尧先生推荐其阅读的经历为引子,介绍法国学者戴密微(Paul Demiéville)1952年出版的《吐蕃僧诤记》(Le Concile de Lhasa)一书。这本书研究的是八世纪后期发生在吐蕃的佛教争论,争论双方是来自印度的佛教徒莲花戒(Kamalasila)和来自汉地的佛教徒摩诃衍(Hwa Shan Mahayana),最终是印度和尚战胜了汉地僧人,吐蕃也从此走上了和汉传佛教不同、较接近印度佛教的路向。传世汉文文献对此记载不多,幸赖敦煌藏经洞所存P.4646《顿悟大乘正理诀》,提供了管窥的可能。早年王重民先生向戴密微提示了该写本,戴密微即由此出发,对莲花戒与摩诃衍在桑耶寺辩论的来龙去脉进行了梳理。《吐蕃僧诤记》是国际东方学领域的重要著作,桑耶寺的争论也是很多学者关注的八世纪亚洲历史大事件。该事件近百年的研究史,在宗教史研究领域提供了诸多启发。

学术史如同“积薪而上”,戴密微先生有开创之功。吐蕃僧诤事件未见诸传世汉文文献中,但藏文史料,如布顿《善逝教法史》和《巴协》(sBa bzhed)中,保留有相关记述。由于上述藏文材料的存在,吐蕃僧诤事件并非无人问津,但研究的广度、厚度、深度都不够,其历史意义也未得充分认识。在戴密微之前,奥贝米莱等西方学者以及中国佛教学者吕澂、李安宅都有论述,但对吐蕃僧诤事件的叙述过于简略。直到1952年戴密微《吐蕃僧诤记》横空出世,才使得这一历史事件清晰呈现。用他的话说,“伯希和从敦煌带回的一卷汉文文书,驱散了所有的疑团,这卷汉文文献从许多方面证明了西藏传说的真实性”。戴密微指出,汉僧摩诃衍是在敦煌陷蕃(787)之后来到吐蕃的,在此活动了较长时间,甚至还影响了王后没卢氏以及三十多位大臣夫人;与印度僧人的辩论发生在792—794年,此时正是赤松德赞当政;在辩论中,宣传顿悟和直指本心的汉僧摩诃衍处于守势,而提倡渐修实践和研读经典的印度僧人则处于攻势。这场辩论标志着吐蕃佛教史的重要转折。

▴

戴密微《吐蕃僧诤记》书影

我们也需重视吐蕃同天竺的交往和冲突。由于吐蕃同南边的印度、东边的南诏和唐、西边的大食和北边的回鹘乃至西域各国都有交流,故应将其视为八至九世纪亚洲尤其是中亚西域各个力量角逐的中心之一,并在此大背景下解读其宗教信仰和文化特征。而对于原属大唐的伊、瓜、沙等州而言,这些地方也成为唐蕃文化冲突与交流之地,由于瓜沙诸州被吐蕃占领,当地原住汉人也出现了“认同”的两难。1950年代的戴密微当然不会用“认同”“离散”之类的概念讨论,但他也隐隐涉及了文化变化与认同危机。特别是在《史料疏义》里,戴密微对当时刚刚发现的敦煌两组诗歌(P.2555)进行解说,说明沙州地区的汉族文化人确实有认同危机和故国之思。他虽然没有继续分析,但启发着我们,如果把这种问题放在更大的以吐蕃为中心的“亚洲史”里观察,用上“认同”和“离散”这样的理论,或许能诠释一些很有深度的话题。

对桑耶寺佛教辩论这一事件研究的关键推进,尤其是对新史料、新问题的发掘,1960—1970年代日本学者山口瑞凤、上山大峻、今枝由郎对汉藏文史料的研究尤其重要。

1964年,上山大峻检出敦煌写本《大乘二十二问》,为敦煌高僧昙旷晚年(约786—788年)回答吐蕃赞普有关佛理询问的作品。由于当时敦煌已被吐蕃控制,上山大峻推断,吐蕃赞普为处理汉僧摩诃衍与印度僧人莲华戒的争论,才向昙旷请教问题。因此,摩诃衍在拉萨的申年至戊年应当是780—782年(也就是赞普还没有宣布佛教为国教的时代),而不是已经宣布佛教为国教后的792—794年。上山大峻对僧诤时间的重新确认,意味着并不是吐蕃决定以佛教为国教才有这场辩论,相反,是这场争论决定了吐蕃立佛教为国教,并采取了印度佛教的方向。

接下来,日本学者在藏文资料中继续深挖,取得了前人所不及的成绩。1973年,山口瑞凤根据影印的藏文《桑耶寺纪年》(bSsm-yas loryus),发表论文《吐蕃佛教与新罗之金和尚》,指出净众寺禅师新罗人金和尚(无相)及其学生无住曾在成都教导吐蕃使者。稍晚的冲本克己在《敦煌出土的禅宗文献的研究》中根据敦煌藏文文献指出,虽然摩诃衍最终败给了莲花戒,但并不意味着汉传佛教禅宗在吐蕃完全退出竞争——因为摩诃衍在吐蕃还有弟子虚空藏(活跃于760—820年),而虚空藏又有弟子智音。其中,最重要的发现是1975年由今枝由郎做出的。他发现《顿悟大乘正理论》中的“旧问”部分,可与法藏敦煌藏文文献P.t.823相对照,此卷有摩诃衍(Mkhanpo Ma Ha Yan)之名,证明此处所载内容即桑耶寺发生的争论。由此可知,汉藏写本可以相互对证,汉文《正理论》并非实录,而是事后整理的产物;藏文文献中印度方面的申论,有些内容同样也是由后世虚构出来的。

▴

桑耶寺

日本学者的重大发现,也让我们反思学术的国际竞争:为什么这些发现不是由中国学者做出的?这固然有1949年以后中国学者不能充分获得域外资料的缘故,但更重要的是,中国学者在那个时代的研究逐渐和国际脱节,和陈寅恪先生说的学术“预流”背道而驰,未将自己放在国际背景中和国际学界“展开对话”。而日本自明治大正以来,东洋学者对中国四裔之学的关注,形成了和国际对话的传统,而且在和西洋人的学术竞赛中,重视满蒙回藏之研究,特别注意收罗和研究藏文文献。他们既能使用汉文材料,又能阅读西方研究,也能运用藏文原典。更重要的恐怕是沉下心来不计实用的学术精神以及与国际交流的自由环境,才是当时的日本学者能够成功而中国学者难以成功的根本原因。但在中国,这种学问自晚清以来即是“绝学”,是少数“荒江野老”在书斋里的学问,很多边缘的、非汉族的、非主流思想文化的研究课题变成了“冷门绝学”。

由于我们往往把历史上的吐蕃看成是现实中的西藏,是中国的边远省份,由此,有关吐蕃的研究,就在中国史里被视作“边缘”,未能成为主流。有关西藏和印度的宗教文化关系,在中国变成了“中外关系史”领域下“中印关系史”以及更下层维度的“中外宗教关系史”,因此就变得不那么重要了。即使有人从事这一领域的研究,也很难找到“成为关键”的问题意识,并把它和那个时代的宏大历史联系起来。戴密微讨论的吐蕃僧诤事件,不仅是八世纪吐蕃宗教史的起点,也反映了中印文化在吐蕃的交汇,更是中唐敦煌一带陷落后唐蕃关系巨变时代的产物,还体现了亚洲中心区域东西南北联系与阻隔的枢纽作用。我们希望中国学者在宗教史上提出引领风气的问题,发掘出关键的新材料——这既不是民族主义,也不是妄自菲薄,而是在看到人之长与己之短后应有的反应。

经过戴密微及其他东西洋学者的努力,吐蕃僧诤事件的面貌愈发清晰。但尚存一个问题:如果摩诃衍是北宗和尚,那么,为什么他也讲“顿悟”?这是王尧先生当初留给葛老师的问题,而戴密微并没有在书中给出很好的解释。

通常,禅宗史都肯定“南顿北渐”。南宗禅神会一直在凸显南宗所谓“顿悟”,但为什么摩诃衍也讲“顿悟”?恰好中唐的一份文献中,也记载南宗神会名下有一个弟子叫摩诃衍,难道摩诃衍是南宗吗?可是,明明他自己说是继承北宗禅门的。这就引出一个问题,从敦煌文书、石刻文献和传世资料中,能不能使禅宗史研究摆脱“南顿北渐”的既定模式?

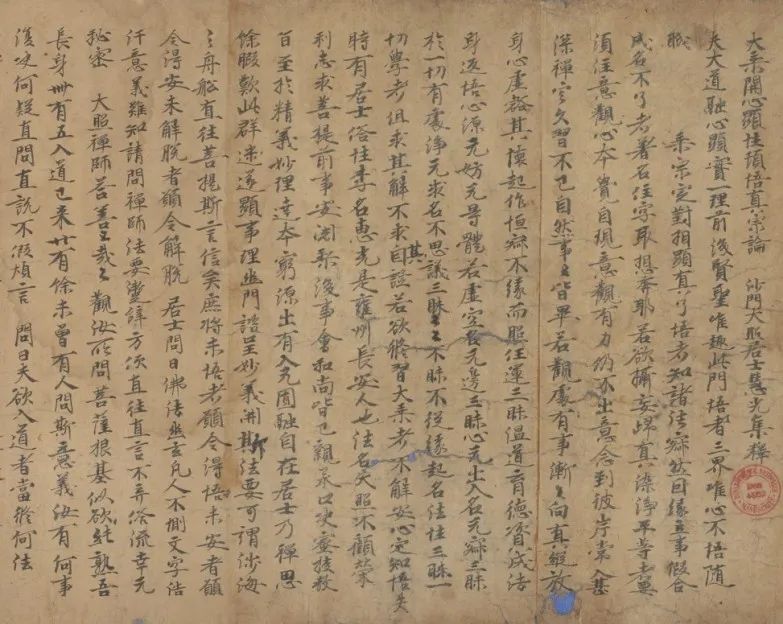

这个学术公案的解决,也是从敦煌文献的解读开始的。1920年代,日本学者矢吹庆辉在巴黎发现敦煌汉文写本,题为“沙门大照居士慧光集释”的《大乘开心显性顿悟真宗论》。学界普遍认为这是南宗的作品。但在1960年代,禅宗学者柳田圣山发现敦煌汉文写本《禅门经》,序文作者也叫“慧光”。柳田认为这份文献应与北宗禅有关,成文年代当在730年之前。在对《禅门经》进行研究后,柳田指出,这里的“慧光”曾到嵩山嵩岳寺去礼拜寂和上(也就是北宗禅的大师普寂),而《顿悟真宗论》的思想不仅和《禅门经》相近,也和北宗文献《观心论》接近。

▴

《大乘开心显性顿悟真宗论》

敦煌写本,P.2162

法国国家图书馆藏

这让人开始怀疑原来判定是南宗作品的《顿悟真宗论》,应是北宗禅的文献。田中良昭译注《顿悟真宗论》时就指出,该文献表现出北宗也曾提倡“顿悟”,和南宗禅没有太大的区别。这就给北宗禅思想的研究提供了新思路。不久,题为智达所著的法藏敦煌汉文写本《顿悟真宗金刚般若修行达彼岸法门要诀》(先天元年刘无得撰序)被发现,明确是北宗的文献。这样一来,问题就变得复杂了。正如前文所述,通常人们以为“顿悟”是南宗的法门,可能是神会崛起之后才冲击并影响了北宗,而北宗也只好跟着提倡“顿悟”。可是,这份讲“顿悟”的文献却是北宗系统的,且成文时间很早,比神会出道(732)形成南北宗的话题还早二十年。

对此,最终提出新证据并做出解释的是法裔美国学者佛尔(Bernad Faure)。他发现了一个证据,石刻文献《六度寺侯莫陈大师寿塔铭》中的侯莫陈琰,就是先后跟随北宗禅师老安和神秀学习、在嵩山二十余年的“智达”——这与敦煌写本《顿悟真宗金刚般若修行达彼岸法门要诀》刘无得的序可以互相对证。至此,新史料颠覆了旧说。因为南宗禅师神会732年在滑台大会破门而出,以批判“渐门”为旗帜,高唱“顿悟”之说,形成南北对峙,远在此后二十年。所以,恐怕神会所谓“顿悟”的新学说,反倒是窃取了北宗的旧思想了。这一疑案的水落石出,提出了禅宗史上两个重要问题:其一,南宗顿悟、北宗渐悟截然两分的说法不再成立;其二,去吐蕃传播汉地禅宗并且与印度僧人辩论的“摩诃衍”,确实是北宗禅的门下,也讲“顿悟”。

葛老师最后表示,以吐蕃僧诤为例,可见国际的学术竞赛就是“预流”的学问(陈寅恪语)。至于什么是“预流”的学问和方向,可由陈先生1927年回国后最早发表的文章之一《大乘稻芊经随听疏跋》得以窥见。这篇文章尽管不到三页纸,却具有重大意义——提示人们“法成”此人在宗教史、文化史上的重要性,和八九世纪唐蕃之间佛教经典和教义交流的频繁。

其实,从1950年代戴密微详解僧诤事件,到1960至70年代日本学者在藏文文书中发现新证据,到解决禅宗史的南顿北渐旧说,这些涉及宗教史大关节的问题意识和研究方法,需要具备四个要素:一,对有关八世纪汉藏印佛教交流的重视;二,对敦煌汉文、藏文资料的互相对勘意识和能力;三,各种语言知识交互使用的习惯;四,对佛教史定说的重新审视。而从学术史“积薪向上”的角度来看,这些都可以追溯到1927年的陈寅恪先生以及《大乘稻芊经随听疏跋》这篇短短的文章。因此,我们应对陈先生再三致敬。

▴

荣新江评议

评议环节,荣新江老师指出,本场讲座从学术史的角度讨论学界对吐蕃僧诤问题的“积薪式”研究,将吐蕃僧诤置于吐蕃史、唐蕃关系乃至亚洲史的框架中整体地考虑,对汉语文献“失语”的事件予以充分解释,也站在中国学术的立场重温中国学者在这场学术竞赛中相对落后的原因。戴密微《吐蕃僧诤记》的主要材料根据是敦煌汉文写本《顿悟大乘正理诀》。这件文书早先被王重民先生发现。王重民每周和戴密微讨论这些材料,二人情谊深厚。因此,该书也有王重民的贡献。只是学术兴趣分异,王先生才未予深考,可见中国学者同样具有敏锐的判断能力。如果戴密微的新书能够及时送到王重民手里,如果当时中国学界能够及时利用这本大著,或许研究格局将发生根本性改变。但受时局影响,参与竞争的机会最终被日本学者抢走。而就当前相关领域研究而言,尽管很难再发现能够支撑起一部专著的敦煌文献,但随着大量零散多语种文献的解读,我们能够整体地加以研究。葛老师对陈寅恪跋文的见识和眼力给予高度评价,当代学人仍需以此为标杆,不断争当学术的“预流”。

沈卫荣老师强调,学术要“入流”,就要不断从新史料中发现新问题,在中外学术交流竞赛中做出新成果。葛老师通过围绕戴密微《吐蕃僧诤记》学术史的讨论,阐发其独特的学术理想和方法境界。“宗教”同“历史”的结合是困扰众多学者的重要问题,葛老师却能够带有历史意识地做宗教史,相当宝贵。关于吐蕃僧诤事件,需强调的是,今天我们所能利用的藏文文献是十二世纪以后才出现的文本,都是西藏社会、文化被彻底地佛教化以后的作品。那些被视为历史文献的文本,实际上都是严格按照佛教史观设计、书写的准历史著作,而非原始史料。因此,我们应甄别藏族佛教史家精心构建的历史叙事和大胆创造的历史传统,不能陷入佛教主义史学的泥潭,而需带有“史料即史实”这份后现代的警觉,检视西藏和藏传佛教历史的种种定论。我们对“吐蕃僧诤”历史的研究也就不再局限于对八世纪末之吐蕃围绕顿渐之争而出现的那些具体的人物和事件的考证,而是把它当作一个多层面的、流动的叙事传统和一个对藏传佛教历史发展产生了深远影响的历时的运动来考察。

▴

讲座现场

汲喆老师认为,戴密微研究的开创性同法国的汉学传统息息相关。法国汉学自始就不是中国中心论的,而兼重周边四裔之学,并试图将中国纳入更广阔的人类文明的视野内加以定位。启蒙运动以来,法国知识阶层逐渐形成了一种新的世界观,推崇理性的人性论,并相信基于世俗进步的普遍历史。这样的观念加上当时西方社会自身的迅速变迁,深刻地影响了他们对于文明的理解,给文明研究带来了双重的张力:一方面,既要建构一种能够统摄全部文明的普世人类学,又要在不同文明的比较当中确立对自我和他者的理性认识;另一方面,既要坚持“文明”概念所具有的规范性意义,又要完成民族志和文献、考古等具体的描述性工作。可以说,法国经典汉学、甚至整个法国的文明研究就是建立在上述双重张力的交叉点上的,而这一风尚正是戴密微的学术“预流”之源。与此同时,现代法国建立了以学者和学术为中心的国家“养士”制度,由政府提供经费,保障优秀学者自由并相互合作地生产和传授有关人类文明的知识。戴密微的整个学术生涯都得益于包括远东学院和法兰西公学在内的这类独特机构。因此,学术的发展绝非仅靠个别学者的天才纵横;国家间的学术竞赛,首先是精英阶层的世界观的竞争,同时也是知识的生产体制的竞争。

本讲最后,葛老师围绕中国学者的问题意识、宗教与历史研究的平衡、海外汉学传统的演替等问题,对上述老师的评议进行回应和总结。讲座在热烈的氛围中落幕。