2023年11月3日,由北京大学、北京市教育委员会和崔钟贤学术院联合主办的第二十届北京论坛在钓鱼台国宾馆隆重开幕,本届论坛以“文明的和谐与共同繁荣——传承与互鉴”为主题,下设16个分论坛和4个专题论坛。11月3日至5日,由文研院承办的分论坛“中国历史上的南与北”在北京大学英杰交流中心圆满召开,来自社会学、历史学、民族学等不同领域的十余位中外学者共聚燕园,就“通货与贸易”“佛教与社会”“卫所与满城”“史事与话语”四个主题分别展开研讨与交流。

2023年11月4日下午,第二十届北京论坛分论坛“中国历史上的南与北”第三场活动在北京大学英杰交流中心第三会议室举行,主题为“卫所与满城”。哈佛大学东亚语言与文明系教授欧立德(Mark C. Elliott),文研院邀访学者、哈佛大学东亚语言与文明系教授宋怡明(Michael A. Szonyi),美国明尼苏达大学历史系教授汪利平,文研院邀访学者、中国社会科学院古代史研究所研究员邱源媛作主题发言,中国社会科学院历史所研究员定宜庄、北京大学历史学系教授赵世瑜作评议。

浅谈清代早期满城系统设计的战略思想

欧立德老师作本场分论坛的首个主题发言,题目为“浅谈清代早期满城系统设计的战略思想”。从古罗马帝国、拜占庭帝国、11世纪诺曼底公爵征服英格兰,到冷战时期的苏联和至今的美国,无论东西国度与时代远近,世界历史上建立驻防这类固定的、强化的军事设施皆是一种普遍现象。它有助于扩大或维持中央政权的控制,通常是入侵和占领的结果。在中国,中原王朝自汉代以来便开始在北部边境建立军事屯田。由外来政权统治中原的非汉王朝更依赖军事力量维系统治,女真族、蒙古族人在宋金元时期建立了大量的边境和内地军事驻防,为清代满城系统提供了重要的经验。

1644年清军入关后,许多满洲人搬入中原地区,代表满人永久性占领势力的八旗驻防系统也很快蔓延至各省,1646年底已经建立于西安、南京(江宁)和杭州。由于其中居住的多为八旗满洲士兵及其家属,这些驻防后来被称作“满城”(满文:Manju hoton,即“满洲城”)。清代满城具有重要的象征意义、政治意义和战略意义。正如英国驻华外交家密迪乐(Thomas Taylor Meadows,1815-1868)所言,满城的存在持续提醒着汉人身处在野蛮异族统治下的处境,是汉人不满情绪的重要靶子。辛亥革命时,隔开满人与汉人的城墙便受到首当其冲的摧毁。清朝统治中国的布局共分为上京(现在的东北地区)、畿辅(北京及周边地区)、内地各省和西北边疆四个主要网络。上京有驻防52所,基本建于清军入关之前;畿辅地区有驻防25所,北京城在驱离汉人后成为全国最大的满城。西北边疆地区有驻防8所,功能与上京地区的驻防更为贴近。内地各省设驻防18所,其中只有3所分布在长江以南(广州、福州和成都),另外15所均位于长江以北,这或许包含了清王朝在战略上特殊的南北思想。

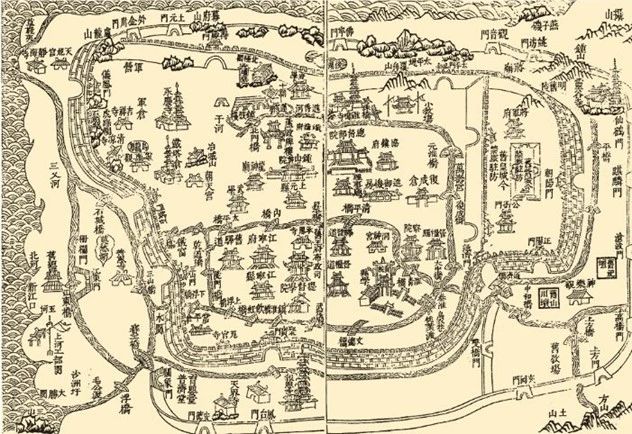

▴

清代南京地图中的满城

如此庞大的驻防体系引发了一个值得探讨的问题:满洲人是原先就计划占领内地各大城市以打败明朝,还是这个结果仅仅如此发生了而已?对于清代直省驻防到底是一种偶然后果还是有意举措,学界对此存在不同看法,而这个问题直接影响我们对满洲人统治中国的一般理解。欧立德教授认为,八旗驻防在直省的部署并非偶然军事状况下的意外副产品,而是清代早期满洲统治者为对中国进行事实占领的一致战略结果。尽管有依据表明,八旗驻防的最初建立具有临时性和变动性,这些地方也往往被称为旗人的“出差”之所。它们看上去是为统治中国内地的权宜之计,之后出于适应军事条件变化才成为长久的定制。然而,还有许多记载与这种叙述并不相符。清廷实际上没有表现出撤出八旗驻防的意愿,而是很早就考虑到满洲人口离散的风险,并结合前代非汉族统治者的历史经验,明智地得出封闭驻军系统将最能满足新国家需要的结论。在清朝统治者看来,满城的建立有助于管理和恐吓占多数的汉族人口,并减少满族人居住于汉人之间的“不良影响”。欧立德教授列举了四个重要证据来证明清初驻防系统建立的计划性:其一,直省驻防地理布局明确,主要沿长城、长江、黄河、大运河及沿海地区五个链条建立,体现出明显的预先设计。其二,它们建立时间比较集中,主要分为清初期和1718年间两波热潮。其三,驻防军士拥有专用的官名和领导结构,与普通军队的称号有明显区分。其四,土地部署清楚,驻防地界内的原住民需要将土地永远转让给国家。上述特点自1645年建立西安驻防开始便一直延续,使得满城的建制呈现出难称偶然的一致性。可以说,清王朝在建立初期就已经有意识地推动满人移居中国,所以在全国的紧要地点布局了比较完备的八旗驻防系统。而最终,八旗驻防也成为了清朝维护统治的至关重要的基础。

▴

成都的满城

《四川通省山川形胜全图·成都》(局部)

明代卫所制度与南北问题

第二位发言的是宋怡明老师,其主题为“明代卫所制度与南北问题”。他首先强调,历史上的南北问题实际上是一个话语的问题。尽管明代卫所制度在不同地区存在区域性的差别,但或许更值得探讨的议题是这些有差别的表现之下整个明代版图的卫所制度发展所具备的共同历史逻辑与发展脉络。这种共同点即在于,虽然卫所制度是一个军事制度,但它同时是一个行政制度、社会制度。过去的研究大多从军事史的角度强调其内部腐败与衰退过程,而如果能够从社会史的角度进行考察,我们将发现它全面地影响了国家与社会的关系,并涉及了在地方制度的发展下生成的地方认同问题。它反映了平民百姓与国家互动时所采取的策略,以及这些互动如何影响了卫所制度本身的发展。可以说,传统国家与地方社会的博弈过程是更加具有共性的问题,并没有明显的南北区分。

▴

福建沿海卫所

《福建省海岸全图》(局部)

宋怡明老师结合自己田野调查的经验,主要从三个方面讨论了明代卫所制度的微观实践:首先是人口流动的问题。明初这一现象较少,卫所制度的建立则对人口的迁移和分布带来重要影响。不过,这其中还存在“真实的流动”和“叙述的流动”之间的差异:人们会通过创设自身祖先的传说,以解释他们的来历,并说明为什么会定居在这里。故事的真假并不重要,关键在于这种故事性叙述的普遍存在。由此可以延伸到第二个问题——地方认同,也即地方社会是如何创造出来的。尽管在过去的讨论中军户往往呈现出比较劳苦的负面形象,但军户身份却能作为一种有利资源,为家族后代的长远发展所利用。例如,军户的屯田使他们拥有了稳定的土地产权,免除劳役的特权也让其在劳役繁重的明后期大大减轻了负担。通过全国各地的调查发现,清代的许多名门望族都是明代卫所军户的后代,意味着军户特殊的资源分配情形对后来的整体社会结构产生了深远的影响。最后,是边疆问题。卫所制度是控制边疆地区及其内外来往的制度。明代政策规定“片板不许下海”,而唯一拥有合法下海权利的即是卫所的海军。在制度的空隙中,这些卫所海军利用军队特权,大量从事走私贸易。他们一面从事海防工作,一面破坏海防设备;既有荡平倭寇的职责,自己本身却也做了倭寇的行当。

▴

明代福建卫所分布

那么,如何理解明代卫所制度与南北问题的关系?以福建家族组织的兴起为例,由于军户所具备的特权,许多百姓在这一因素的刺激下组织起来建立家族。这种家族谱系的特点在中国南方多地蔚为大观。于是很多人提出,为何北方并没有发展出来这样的现象呢?宋怡明老师强调,这一问题不应简单化提出。事实上,虽然卫所制度并未在北方创造家族系统,但它仍然对北方地区的亲属关系带来了重要的影响,其代表制度就是“门户”——它是北方地区处理军役、劳役、税务等多方面事务的组织。因此,上述问题又可以反过来发问:为什么北方发展出了门户而南方没有呢?可见,南北问题当中二者许多表面上的不同,在很大程度上应当理解为一种话语的区别、一种概念使用上的差异。卫所制度在南方和北方的发展逻辑实际上是基本一致的。

满洲旗人到杭州旗人

清代杭州驻防营的地方化

随后,汪利平老师作题为“从满洲旗人到杭州旗人:清代杭州驻防营的地方化”的主题发言。在发言的开头,她强调,对于清代满城的研究不能仅看“庙堂之上”的制度设计,更要看到这一制度运行的两百六十多年间身处“江湖之远”的旗人是如何生活与实践的。满城制度所带来的是对民族身份认同、地方身份认同、民族关系、城市环境景观等诸多方面的影响,杭州旗营则是其中的一个典型个案。1648年,清廷设立杭州旗营。它规模巨大,居民众多,是清代设立最早的旗营之一。其“因江海之地须重兵以镇之”,体现了鲜明的军事目的。

▴

清代杭州旗营

《浙江省垣坊巷全图》局部

建立初期,杭州旗营对当地的城市空间和满汉关系造成了破坏性的影响。一方面,该旗营的选址位于钱塘门与涌金门之间,尤其临近西湖。由于旗人兵将带来了上万马匹,西湖变成了他们非常方便的放马、樵采之地。可以想见,这些未加约制的人为活动造成了清初西湖严重的水源污染和景观破坏,而旗营的设立地点正是促成此后果的直接原因。即便是政治上迅速倒向清朝的著名文人尤侗,也书写了《西湖泣柳记》一文来表达对西湖破败之景的哀叹。另一方面,旗人军士对杭城百姓横行霸道、骚扰欺压:杭州旗营是通过暴力手段夺取居民区而建,原先居住在这片地界的人被统统赶走,且在余后约二十年期间仍持续为原住址缴纳房地产税。由于拥有把守城门的权力,旗人得以大肆勒索不得不借道通行的商队和迎亲送葬的队伍。他们中还有人从事放高利贷的业务,逼得无法还债的当地百姓卖儿卖女,乃至卖身为奴,由此造成杭州数次罢市。康熙帝曾多次为应对这些麻烦伤透脑筋,勒令地方官员开展整治。然而,地方官员也不敢惩处旗人,只敢惩罚汉人中间与旗人勾结的线人,又引发了线人对地方官员的报复行动。直到1684年新的浙江巡抚赵士麟上任后才解决当地的高利贷问题,基本平息了杭州的满汉冲突。

康熙朝中期以后,整体政治环境走向和平时期,旗人与杭城的关系也逐渐改善。康熙南巡之后欲图为西湖正名,强调西湖的文化底蕴而非亡国象征,在其破败之时仍题“西湖十景”。当地官员借此机会马上开展为西湖各处树碑立传的工作。雍正朝期间,其宠臣李卫改善了浙江财政,并大规模翻新西湖景观。很快,西湖周围饲养的马匹锐减到三百余匹,自然与人文风貌都得以修缮。随着旗人愈多定居杭州,旗营的军事角色在实际上逐渐弱化,朝廷对旗人在杭的政策也得到调整。这有助于旗人在真正意义上扎根杭城,获得了新的身份认同。乾隆下旨同意驻防旗人在当地购买墓地,且遗属可以继续居留在原驻防,为代际层面的落地生根提供了条件。此外,旗人还可以在当地参与科考,并在府学注册。通过这一系列调整,旗人得以逐渐地自认和被承认为“杭州人”:乾隆南巡时,曾著诗感慨旗人“已此百年久驻防,侵寻风气渐如杭”;杭州佛教兴盛,在六月十九有烧头香的习俗,旗人还特意为杭人提前彻夜大开城门,支持他们的传统习俗;旗人也更多地与汉人士大夫交往唱和,与杭州文气渐同;旗营的名称也在发生变化——或以文雅之姿称为“柳营”,或与大的杭城呼应称为“子城”——皆代表着旗营不再是具有隔离意味的“满城”,而是成为了杭州整体文化空间下的其中一个部分。甚至到了太平天国时期,杭州的汉人与旗人共同抵抗太平军的到来,而非在这个历史时期的一般叙述中呈现出满汉之间的民族对立。谁是真正的敌人,谁是真正的朋友,或许在此已经一目了然了。

▴

《西湖十景图卷》(局部)

[清] 董邦达 绘

流动的权力

论嘉道咸时期内务府官员的任官网络

最后,邱源媛老师带来“流动的权力:论嘉道咸时期内务府官员的任官网络”主题发言。尽管这一题目并不直接涉及满城或卫所,但她期望这个研究可以与八旗和旗人这个更开阔的系统进行对话。内务府,全称“总管内务府衙门”(满文:dorgi baita be uheri kadalara yamun),是清代宫廷为服侍皇室而专门设立的机构。我们所熟知的“包衣”(booi)、“阿哈”(aha)等称号所指的便是内务府官员。不过,这些词汇表达的并不是简单意义上的“奴仆”。“包衣”在满文中意为“家的”,满文档案中也有称这些群体为booi aha(家奴)、booi niyalma(家人),因此其含义更切近于“世仆”“内臣”“家人”,意味着内务府官员与皇帝之间存在世代相承、尤为亲密的关系。

▴

清总管内务府印

内务府官员系统拥有以下几个特征:一是职位众多,内务府职位共三千余缺,相当于六部官吏人数的两倍左右。二是授官方式众多,无需通过科举,且拥有单独的考评系统而不参与品级考。三是把持着织造、盐政、官参、热河总管等重要“肥缺”,其中一些官职自乾隆到清末基本专授内务府。而掌握着如此优渥待遇的特权机构,其职位绝大多数由旗人占据,成为他们“从摇篮到坟墓”的生活保障。从邱源媛老师的统计来看,自嘉庆元年至咸丰年间,内务府官员共153人,其中明确身份为内务府包衣的有144人,占总人数的94%。而这其中仅一人为汉人,其余全为旗人。另外,内务府的差官任职在盛清还存在明显的长任化趋势。尽管书面规定其官职为一年一任,但具体执行上任职多次、多年的官员比例很高,并且他们还可以在内务府不同的具体职位间首尾相接地流动。以粤海关为例,任官人数共28人次,其中任职2-7年的共22人,达总人数的78.57%。

除了上述在个体身上的权力流动之外,内务府的种种特征最终驱使和塑造了特定家族及其之间群体性的权力流动,这种权力流动也反过来重新塑造着内务府的任官网络。由于大部分职位无需通过严格的科举,使得旗人从最底层官阶一步步外任到“肥缺”成为便捷的可能。清代中后期的任官方式加入“捐纳”的因素后,这种家族内部的官位代际传承变得更加突出。一个家族中以父辈官员为起点,如以往研究中考察到的苏楞额、阿克当阿等高官,其子孙均可通过捐纳的手段进入内务府系统之中,形成了极其庞大的、枝繁叶茂的家族任官网络。更有趣的一个现象是,当儿子在任官期间欠下债务,父亲可将其调到收入更丰的官职来填补钱财,或者是授予家族中其他的子辈兄弟以“肥缺”来帮助其赔偿款项。以阿克当阿家族为例,由于经营不善,最后全部子辈都卷入了还债与授官的行列。这种现象并非个例,而是一个内务府内部比较普遍的权力推进情形。它实现了从个人到家族再到代际的封闭性流动,直至清代末年依然如此。因此,对于内务府任官网络的分析从一个侧面为我们展现了明清两个朝代在制度上的鲜明对比:借由族群因素的加持,清代官僚系统中存在内务府这样一块特属旗人的肥沃的“飞地”,它体现出强烈的家族扩张性、代际传承性和身份封闭性,必然与明代有着非常大的不同。

评议环节

在评议环节,赵世瑜老师主要从三个方面对各位学者的发言进行了总结,探讨“卫所”和“满城”这两个看似无关的制度之间的关联。首先,是制度的宏观设计问题。赵世瑜老师同意欧立德老师的观点,指出集中考察清代驻防八旗的系统性形成与变化过程是十分重要的。与明代卫所一样,清代满城也是军事驻防制度的实体,只是因为清代由满人统治而引发了族群性的问题。事实上,清太祖努尔哈赤在明代时曾在东北卫所生活过,其后清代满城的建立或许就是他从明代的制度遗产里汲取了资源,加入到他自己的制度设计中的举措。其次,是制度的地方化(或称在地化)问题。无论是卫所还是满城,都在经过了一定的时间后从人群身份认同与实践、经济生产等方面和所在地建立起了密切的关系。两者的区别在于,满城多建立于省会城市,主要呈现的是市民与满城之间的互动。而卫所的军户及其屯田多与乡村地区的居民产生联系。汪利平老师发言中的“从满洲旗人到杭州旗人”,这两个概念的递进体现的是旗人身份认同从族群转向户籍。宋怡明老师着重探讨的卫所与宗族间的资源传承问题,反映在清代则正是邱源媛老师所涉及的内务府人员构成,体现了皇权内部机构中广泛出现且具有重要影响的家族网络。最后,是制度的连续性问题。清承明制固然存在,而同时,明代卫所事实上也沿袭了金元时期的军事制度,体现了北族王朝对后世的重要影响。即便是帝制时代结束后,这样的类似的制度形态也并未彻底退出历史舞台。譬如建国初期的军区大院就在一定程度上体现出与卫所和满城的相似性:其相对独立、保障齐全,内部的文化生态与外界社会大相径庭。总之,明清的朝代更替并不似晚清民国的话语中那样存在着南北政治的空前对立,这类话语更多地是源于革命动员的需要。辛亥革命所要推翻的本质上到底是北族政权还是帝制国家,或许值得我们进行更深层次的考量。

定宜庄老师对诸位发言人报告中的几个关键部分进行了评点和延伸。她赞赏了欧立德老师对满文档案的熟练运用。过去的清史研究中,许多学者运用的史料存在着明显缺陷,例如官书言辞空洞、各地的八旗驻防志多出自民国之后,它们对史实的反映可能存在很大偏差。而满文档案作为原始资料,对研究更具优势,但对学者的语言和史学功底带来莫大的挑战。关于杭州驻防营的变迁,定宜庄老师指出其在民国之后还有更多生动的故事,是革命时期的一个缩影,值得进一步挖掘。邱源媛老师的发言在一定程度上与宋怡明老师的主要观点暗合,都在讨论传统国家与地方社会之间的博弈。作为国家代表的内务府与地方汉人争夺各种资源,从地方财政的控制扩展到对文化品味的控制,不一而足。不过,由于东西方学者对“国家”“社会”等概念持有不同的理解,因此在彼此的研究之间有时存在难以对话的局面,有待进一步打破隔阂。

论坛最后,与会学者围绕制度设计的遗产与包袱、卫所与满城的南北分布、内务府的特性、史学研究中朝代贯通的重要性等话题展开了交流。