2023年11月5日上午,第二十届北京论坛分论坛“中国历史上的南与北”第四场活动在北京大学英杰交流中心月光厅举行,主题为“史事与话语”。日本中央大学文学部教授妹尾达彦,文研院特邀访问教授、华盛顿大学历史系教授伊沛霞(Patricia Buckley Ebrey),文研院邀访学者、莱顿大学区域研究所教授魏希德(Hilde De Weerdt),南开大学历史学院教授李治安作主题报告,北京大学历史学系教授邓小南、香港城市大学中文/历史系教授程美宝作评议。

论坛伊始,妹尾达彦老师以“欧亚大陆的历史与中国的北和南”为题进行报告,力图在欧亚非大陆的历史框架中对中国大陆的南与北、东与西的关系进行历史定位。“南”“北”问题与空间认识相关。纬度的不同规定了北半球的南北,而人们的空间认识创造了“北”和“南”。因此当时代、地域不同时,“南”和“北”的相对位置会发生变化。另一方面,在中国大陆的历史上,“南北”关系与“东西”关系密切相关。由欧亚非大陆的视角来看,由于东西生态环境相似,交通、移动相对容易,如亚历山大大帝东征与蒙古军西征都是极短时间内的远征。生态环境不同的南北移动则较困难,如蒙古军在中国南部行进时,蒙古马可能因无法忍受中国的气候而死亡。这种差异创造了欧亚非大陆的历史结构,大陆的许多地区因北与南的方位因素造成气候差异,而人类活动模式也呈现类型化,相对固化的历史结构由此形成。

▴

清 管念慈《承德热河行宫全图》(局部)

草原带、绿洲带、农牧交错带、沿海带是连接东西的四条干线。其中,草原带之间隔着沙漠,草原带南部有绿洲带和农牧交错带,再往南则是农业地区。在古典国家时代,游牧国家和农业国家分别诞生,隔着农牧交错带南北对峙。由于南北环境不同、交通困难,在两种不同环境的交界处形成了广域经济圈的交界城市,这是不同产品和信息的交流场所,游牧地区产物(如军马、羊毛的毛织物、金银器、宝石等)和农业地区产物(如谷物、丝绸等)被交易,在农牧边界地带形成了东西相连的城市网。而从南北的角度来看,连接草原之都和农业地区之都的南北道路成为欧亚大陆南北方向的交通干线。四至七世纪,游牧、狩猎民骑马军团从草原的游牧、狩猎地区南下到农耕地区,建立游牧、狩猎民和农耕民的联合政权时,在以出生地的游牧、狩猎地区和征服地的农业地区为媒介的农牧复合地带的南北,分别建立了夏都(游牧地区)和冬都(农业地区),从夏国的统万城与长安城,到元代的中都与大都、清代的承德和北京,乃至高昌回鹘王国的别失八里(Beshbalik)和高昌均是如此。

由此关注中国大陆的南北关系问题,中国的南北方位差异并未造成人类活动类型化,北和南的关系与东和西的关系是密切相关的。原因有二:其一,400mm左右的年降水量等值线从中国东北向西南倾斜分布,这条降水量等值线,促使农业与畜牧不同生计的地域及连接不同地域的“农牧交错带”(Contract Zones)逐渐形成。由东北向东南延伸的农牧交错带,成为连接南北、东西文化的重要文化传播带,这在胡焕庸提出的中国人口分布分界线“胡焕庸线”、童恩正提出的“边地半月形文化传播带”理论中均有所体现。不过随着时代变迁,都城的布局存在从农牧交错地带到沿海地带的移动。其二,七世纪大运河的开通,使沿海地带的港湾都市网开始发达,水运开始将中国的东、西与南、北连接起来。特别是九世纪以后,沿海地带的水运网开始与欧亚大陆中部、西部的水运网相连接,与上述的农牧交错带一同逐渐成为将中国大陆的东西、南北联系起来的重要文化传播带。以南北连接大陆的农牧交错地带和沿海的城市网为媒介,中国大陆与欧亚大陆的城市网建立了密切的关系。

▴

民国十一年(1922年)杭州顺风快利船票

接着,妹尾老师谈及四至十六世纪欧亚非大陆南北—东西关系的转换问题。在北半球的寒冷化时期(四至六世纪),欧亚大陆游牧民向农业地区的迁移,促进了人口向骑马军团难以侵入的低洼湿地和沿海地区迁移,进而推动沿海城市网的构筑。例如,为了躲避日耳曼军团的攻击,欧洲人在无人居住的滩涂上建造港湾城市,由此产生威尼斯的街市;在中国江南,对长江下游沿海地区的开发也在南朝以后进行。由此可见,四至七世纪人类和文化的迁移,给欧亚大陆的许多地区带来前所未有的大规模文化融合。随着隋唐的诞生,东亚各国的沿海城市网得到完善,各国频繁利用海路建立外交关系。到九世纪以后,以大运河的贯通为契机,江南低湿地不断被开发,西太平洋海域圈港口城市网持续扩大,大陆的人口重心也向南方移动。扬州九世纪成为西太平洋海域圈核心城市之一。而到十二世纪以后,随着西太平洋海域圈的港口城市网的扩大,宁波崛起。沿海地区在军事、经济上的重要性逐渐凌驾于农牧交错带,东亚的政治中枢也随之发生移动,例如日本从京都(内陆)向江户(沿海)的移动,与中国从长安(内陆)向北京(沿海)的移动是同时代的同类现象。但从根本上讲,长安和北京都是以农牧复合为基础的大帝国的政权中心。

▴

清 袁耀《邗江胜览图》

绢本 立轴 设色,165.2x262.8厘米

现藏于故宫博物院

长安是代表内陆时代的大都会,也是广域经济圈的中心都市,其空间秩序的变迁值得关注。城内东部形成高级住宅街和繁华街,城内西部形成平民街和国际化市场,土地利用出现明显的功能分化。城外也建设了墓葬区、别墅和游览区等。以进奏院为例,其为节度使和观察使等地方政区在长安设立的驻京机构,以向皇帝进奏为主要目的,兼有为地方使节提供住宿场所、代表节度使出席宫廷仪式、贿赂中央官员为地方谋利、搜集中央政府的最新情报等作用。城内街东中部进奏院的集中分布,象征性地展示了唐代后期长安土地利用的社会功能分化,促进“都市核”的形成。传统身份制秩序的动摇不止此例,以阴阳五行思想为基础建造的长安,随着社会的变化,产生了新的空间秩序。七世纪后半期都城东北部大明宫的建造,打破了都城原有的儒教阴阳秩序的根基,体现基于佛教产生的新的空间秩序思想。作为唐前期大帝国之都的长安,和唐后期分裂期之都的长安,城市功能和都市社会的样貌迥异。唐朝从前期到后期统治空间的变化,和东亚世界内军事、外交、政治、经济、交通的变化现象,在后世王朝中不断再现。

随后,伊沛霞老师以“抵制南北文化差异的因素”为题,以“对话”的方式,讨论中国南北地区虽长期处于不同政府的控制之下,但并未产生较大文化差异的原因。在东晋南北朝这一漫长的分离期(317—589年)内,南北人群的活动有力地证明,对民族认同的思考和广泛的人口流动有助于克服文化分歧,从而促使唐代实现统一大帝国的成功,深刻影响中国历史的后续进程。

▴

魏晋时期 彩绘帐居图壁画砖

前人多强调鲜卑同汉人的差异,但应多层面地考察该时期民族文化关系。在东晋南北朝时期,北方的统治者虽然是游牧者,并非汉族,但到六世纪时,许多北方统治精英成为双文化者,能够听、说、读、写汉文,并顺畅地参与到“中国式”的社会框架中。他们还招纳汉人官员,依汉制管理国家,同时也欢迎汉族难民的投奔,尤其是文士和农民。以拓跋鲜卑为例,其早先与大草原保持着更多的联系,遵循着“草原式”的统治模式,权力掌握在由高级家族组成的统治集团手中,领袖与追随者关系密切,并要求被征服者进贡。北魏早期亦强迫数十万中国农民迁移到首都平城附近,但没有试图让他们说鲜卑语或采用鲜卑婚姻习俗。

公元494年,孝文帝南迁洛阳,其以各种政策试图将鲜卑和汉人贵族精英融合在一起。其甚至要求鲜卑人改汉姓,对于拥有多字姓氏的鲜卑人来说,采用单个汉字姓氏是同化的有力标志。与平城相比,洛阳有足够多的“南方人”,他们被分配到城内的一个特殊区域。孝文帝之所以相信他能够捏合鲜卑人和汉人,一个主要的理由是他信奉所谓“儒家文化主义”,该理论并不强调原始差异及针对外来者的种族壁垒,相信所谓“蛮夷”可以化为“华”,中华文明可以被他者学习、践行,显然孝文帝相信自己的族群可以被接受为“华”。虽然这些政策实施后,北朝诸民族间仍有很明显的敌意,爆发了六镇之乱等民族危机,但人们总能找到一些方式相互合作。北周的宇文家族一样施行汉制,周明帝便是一位颇有成就的汉文作家。

▴

明 佚名《胡人骑射图》(局部)

私人收藏

为证明鲜卑学习汉文化的现象是融合而非“混杂”,我们可以从南北双方交流的各层面入手讨论。首先是跨越国界的书籍传播,南北双方都在读另一边写的书。例如郦道元写《水经注》时,经常引用南方作家所撰书籍,北朝文人之间也经常讨论南朝的文学作品。作为个体的人也在不断跨越边界,人口流动导致思想和实践的传播,包括新鲜的语言、思想乃至农业等专业技术等。人们流动得越多,地区文化差异就越小。四世纪左右的人口大迁徙同样推动了文化大融合。

由宗教角度来看,在社会的各个层面,佛教的传播加强了南北之间的文化联系,佛教修道行为规范更引人注目的是其统一性,而不是分裂性。慧皎所撰《高僧传》同时包含南北僧侣。与大众宗教和道教相关的宗教实践也体现很多南北共性。至于著作所见南北差异,如以《华阳国志》为代表的地区认同传统,尽管强调对家乡的认可,但同样反映汉文化的渗透传播。又如虽然《颜氏家训》有很多南北差异的内容,但这只是颜之推作为学者的敏感性的产物,并且这些地区性差异在唐宋统一帝国时也存在。至于唐朝是否是延续鲜卑传统的“征服王朝”问题,我们不能直接套用祖先认同的现代概念,尽管唐朝统治者充分认识到其母系先祖与鲜卑统治集团的联系,但仍在汉族传统框架下追溯父系祖先,后者显然更重要。又例如唐太宗李世民沉迷并大力传播王羲之书法,说明其选择了“精致的南方传统”。

与世界其他地区不同,中国能够多次重新建立大帝国,较重要的因素就是人口的大迁移和大融合,这在南北朝得到充分反映。在中国漫长的历史长河中,南北朝时期之所以重要,并不是因为两个地区人民之间出现文化差异,而是这些差异并没有越来越大。将南北朝同宋金蒙对峙时期相比,在十二至十三世纪,共同的书面语言、灵活的民族认同观念和广泛的人员流动同样导致文化差异的减少,但此时边境管制方式比南北朝时期更加先进,更容易阻止人员和物品过境;南方的快速发展导致精英集中在南方地区,文化重心出现偏移。并且蒙古人不像隋唐那样宣称自己是汉人,南宋精英对蒙古人的抵抗烈度也远远超出了南方抵抗隋或唐统治。因此对这一时期的复杂情况,有待进一步研究和探讨。

随后,魏希德老师介绍了“中国基础设施历史的地域性研究”课题的开展情况,相关研究团队由两个项目组成:Regionalizing Infrastructures in Chinese History(中国历史上的地域性基础设施)、The Lives and Afterlives of Imperial Material Infrastructure in Southeastern China(帝制中国东南地区基础设施的来龙去脉)。两项目将批判分析城墙、道路和桥梁等大型基础设施如何促成区域以及帝国范围内的融合,亦同等关注融合过程因何又如何常有断裂,中华帝国晚期(约1000—1800年)基础设施工程如何引起地方冲突、地方自治和跨境区域的形成等抗衡趋势。项目对明朝(1368—1644年)三省城墙记录进行了前导研究,显示出其设想方法的可行性,并注意到不同地区的工程建设事件在时间和空间分布、参与工程管理的人员类属、使用材料、特征以及损毁和重建原因等方面的显著差异。

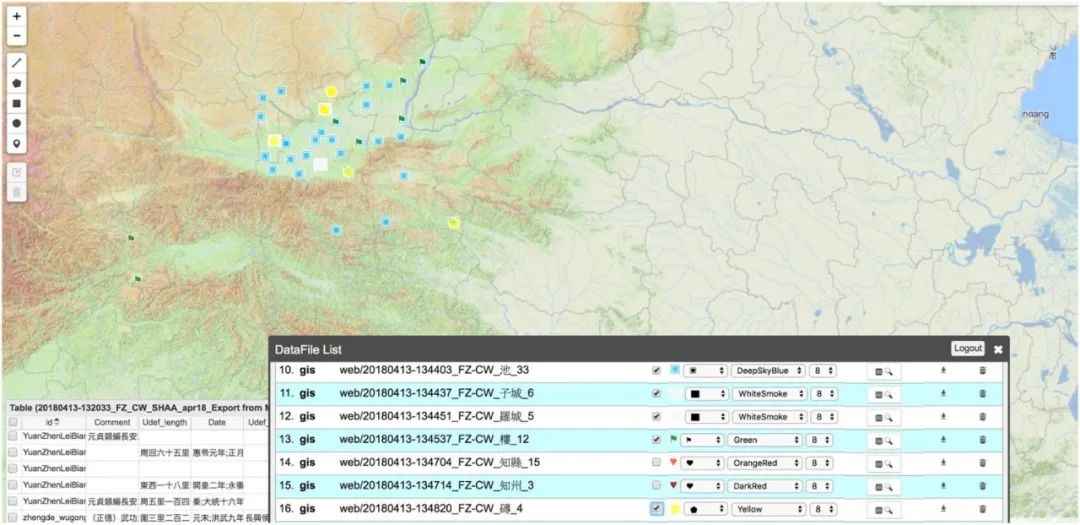

综合而言,项目的目标是关注物质基础设施的批判性数字历史。通过对重要物质基础设施进行前所未有的长时段实证调查和批判分析,将基础设施置于比较研究的中心,阐释基础设施是如何在社会生活的各个层面调解和重塑关系的。基于对数百份有关建设、毁坏和重修事件的一手文献的精细数位标注,以及从考古报告中提取的数据的空间分析,可以探究基础设施——物质性的“社会融合媒介”——是如何经常以相互矛盾的方式介入中心与边缘、城市与农村、中央控制与日常生活、国家与地方经济生活、安全与暴力等关系的。

▴

截图中显示了该项目使用的标注:如护城河(浅蓝色方形图标),瞭望塔(绿色旗帜),加固墙(黄色方形)

摘自魏希德: Rethinking Space and Power in East Asia: Digital Approaches to the History of Infrastructure

研究此课题时,应持有关键假设:在中国及其邻近领土的基础设施历史在范围上一直是区域性的。由此需要探讨一些相关问题,包括在不同的时间,什么因素构成了一个区域;基础设施的扩展、殖民和收缩是如何进行的;以及跨境发展的情况。此外也要警惕区域研究中的方法论民族主义。该研究也是一种比较史研究,首先是跨空间的,在中国领土、东亚和中亚、全球等多个范围内比较;其次是跨时间的,本研究专注于工业化前的历史基础设施,包括它们的现代意义和用途;再次是跨基础设施的,需要考察城墙、桥梁、道路的比较社会史;最后是跨资料的,包括历史文本、音频视觉资料与考古报告等。

数字历史具有独特的研究方法,尤其应注意为了保持一致性和保留资料与分析之间的链接,要对文献进行文本注释,探究基础设施类型和特点之间的相关性,实现多层次的研究。可以利用群集分析,微观和中观分析等多尺度的方法,多角度讨论与其他类型的数据的相关性,充分运用历史视觉数据、摄影数据、音视频数据等多媒体文献,通过用于历史文本和考古报告中的实体识别的人工智能,使之成为大规模且可以增补和修订的数据集合。

接着需要开展语料库构建、本体设计、图像与事件标记、数据整理等工作,建立空间分析、网络分析、统计分析,案例探索与数字化故事叙述比较框架。项目已开始了明朝广东、河南和陕西城墙建设历史的试点,主要利用石碑材料(包括实体石碑和地方志的记载)构建数据,由此再逐步拓展到中华帝国各地的城墙、桥梁、道路的建设、破坏、重修、放弃等问题。

▴

1908年的西安城墙

传教士John Shields摄

这个宏伟的项目目标包括:根据现存文字和考古记录,在开放的空间分析平台上绘制公元1000年至1900年间中国及部分邻近地区大型基础设施出现和消失的地图;对基础设施的特定特征分布、建造、维护、毁坏、使用和文化意义进行空间比较分析,并在此基础上编写区域基础设施史;比较大量历史文字记载、现代考古报告和图像记录中的数据,建立基础设施发展和衰落过程的模型;发表历史学、数字考古学和关键基础设施研究领域的研究成果,对中国现有的有关大型基础设施的性质、耐久性和功效的史学著作进行实质性修订,并为将社会经济和文化发展置于区域背景和跨境接触区的新兴史学著作做出贡献;开发以事件为基础的数位标注方法,并推广到各种语言的数字人文项目中,以供更广泛的使用;开发自动提取中国地方志和考古报告中有关基础设施信息的方法。由此,不断推动有关中华帝国基础设施过去和现在的用途和意义、以及物质基础设施数字化用途的更广泛讨论。

最后,李治安老师以“大运河的漕粮北输与中近古南北社会发展新论”为题作报告,着眼南北地域融通发展的视角,从维护国家政治统一、南北经济文化的交流互动、时代局限与元明以降历史地位等方面展开论述。关于大运河的作用与意义,首先,大运河保障了漕粮北输,维护了南北政治统一,大运河的开凿与运作,是中古时期经济文化重心南移和北、南方政治、经济中心错位的派生物,同时也体现着隋唐以降国家贡纳漕运与之相适应的新发展。它弥补了南北走向河流偏少等缺陷,能够长期充任南粮北输的“黄金水道”,成为帝制国家财赋贡纳的重要命脉,对维护南北政治统一居功至伟。其次,大运河促进南北乃至全国的市场流通、文化互动,附属于帝制国家贡纳体系的中古大运河,主旨是官方漕运,是最大限度地满足帝制国家养官、养兵及南北经济政治错位的财政需求,客观上却容纳和牵动了南北商贸交通,促进了南方、北方经济社会的结构性演进。大运河连通东部五大经济区,助推中原先进文明的南传;拉动商贸商帮、催生北段运河城镇及推进北方经济再发展。

▴

清 佚名《大运河地图》(局部)

横幅长卷,50.3x860 厘米

现藏于弗利尔美术馆

不过,大运河也具有时代局限,其地位在元明以降出现历史嬗变。大运河本身即为中古贡纳体制的附属和工具,民众徭役又是修凿大运河的特定运作机制。由于政治需要、贡纳工具等局限或制约,大运河呈现利弊相参的“双刃剑”效用。大致以元代海运漕粮成功为界,大运河的“双刃剑”效用和历史地位发生了根本性变化:此前大运河的“双刃剑”效用并不十分明显,正面历史作用巨大,生态等负面影响偏小且尚处于无碍大局的非主流方面。而在元代海运漕粮取得成功后,运河在国家漕运中的比重显著减少,漕粮海运与客商河运的分类专用及配合,无疑是降低社会成本和顺应大航海潮流的历史性进步。囿于海禁祖制,明永乐废海运而恢复河漕的绝对主渠道,可谓抱残逆行,致使大运河转型为商贸专用的优化方案被扼杀,其利弊“双刃剑”效用遂发生突变性反差:滥用百姓徭役、不计经济成本代价和损害生态环境等负面影响未减反增。大运河的历史地位由是陡然发生悲剧性的颠覆或下跌。

因弃而不用较先进的漕粮海运与客商河运的分类专用及配合,随着时间的推移,大运河的负面效用及巨额社会成本不断上升凸显,包括开凿和维护运河造成南、北方百姓的沉重劳役,漕粮、耗米、造船等代价繁重,官吏侵蚀官费民财,对黄河、淮河和海河流域生态环境的持续损害等,逐渐部分掩盖或抵消其正面效用。例如有人测算,嘉庆年间江南漕米运抵京师,每石耗费白银18两,当时的市场米价仅1两左右。面对河漕成效与经济成本相差十六七倍的赔本工程,连明末远涉重洋来华的利玛窦都表示质疑和惊讶。这就是所谓利玛窦“难题”。

▴

明 席书《漕船志》书影

就明代废罢海运的决策而言,迁都、北征、“海禁”防倭及运河航道疏通,无疑是主要和基本的原因。而固守河运四五百年未迈向海运,官商利益地缘集团作祟和定都北京后统治者对江南的政治、财富双重控制需要等愈为突出。又以明仁宗欲还都南京,海运或致南京边缘化,河运则可获财赋和政治收益双赢。官商利益集团等更多谋取的是发漕运之财。明清统治者追求的是最大政治利益,即重在控驭北、中、南三大地域特别是江南。正是此种利益“绑架”始终左右着漕运决策的走向,致使明初及此后的河运与海运之争,发生长期废止海运的可悲逆转,跌入枉顾经济成本乃至殃民误国的“陷阱”。

大运河前七百年利大于弊,后五百年弊大于利。元海运未成之前,其利大于弊。元海运已成及大航海时代到来之际,统治者废止海运而一味固守河运,其滥用百姓徭役,漕粮、耗米、造船、官吏侵蚀等代价甚巨,损害黄河、淮河和海河流域生态环境等负面影响凸显,自然就弊大于利了。这也是明中叶后丘濬、徐光启、王夫之、阮元等批评日多的缘由。

▴

《明史·河渠一》书影

清乾隆四年(己未 1739)武英殿刊本

四位学者结束演讲后,邓小南和程美宝两位老师对本次论坛做了精彩的评议。邓小南老师指出,中国南北地区间的杂糅和混融趋势随着时代的变迁而愈加明显。从古代到前近代,从东西的对峙走向南北的分野,如何提出具有特色的学术议题,是当代学人的重要任务。其中,集中深耕一处,通过有效整合不同资料,在某一特定空间中考察南北要素的集中体现便是一种方法。以桂林摩崖石刻为例,来自南北各地的宋人在此留下大量题名记、造寺记、造像记,用以纪游、记事、抒怀,值得深入研究。程美宝老师详细评述了四位演讲者的精彩报告,指出从对魏晋南北朝时期中国南北关系的不断审问,到对大运河历史意义变迁的考察,均是对“中国历史上的南与北”这一主题的不同角度的因应。由“史事与话语”的视阈来看,“中国历史”和“南与北”既是事实,也是话语。南、北人各自书写的文字成为话语建构的重要资源。而对“南人”来说,北方是其建立自我认同的重要依赖。论坛在热烈的讨论中圆满结束。