2023年11月1日下午,“北大文研讲座”第307期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“福州刻两种宋版大藏经关系探秘”。日本国际佛教学大学院大学教授池丽梅主讲,北京大学哲学系教授王颂主持,文研院邀访学者、中国社会科学院古代史研究所副研究员陈志远评议。

讲座伊始,池老师整体地介绍汉文大藏经及其谱系。中古汉文大藏经的历史可分为写本时代和刻本时代,其中刻本时代开始于十世纪末北宋的官版大藏经(《开宝藏》),结束于十四世纪初元代的官版大藏经(《元官藏》)。从北宋、南宋与契丹、金和蒙古的南北对峙到元统一全国的三百多年间,至少诞生了十种汉文刻本大藏经。二十世纪70年代末到90年代初,中日学者从汉籍版本学、目录学等角度,不约而同地提出了宋元汉文大藏经的三分类法,标志着大藏经研究上升到了新阶段。其中,第一类为《开宝藏》及其覆刻本《高丽藏》和《金藏》;第二类为《契丹藏》(《辽藏》);第三类则是福州、湖州、苏州、杭州等地的江南诸藏。在此基础上,我们就能够进行福州藏的文献学基础研究,说明东禅寺版和开元寺版的结构差异和相互关系,从而揭示中原官版《开宝藏》系统大藏经和私版江南系统大藏经的内在关联,以及“福州藏”在宋元大藏经史上承前启后的意义。

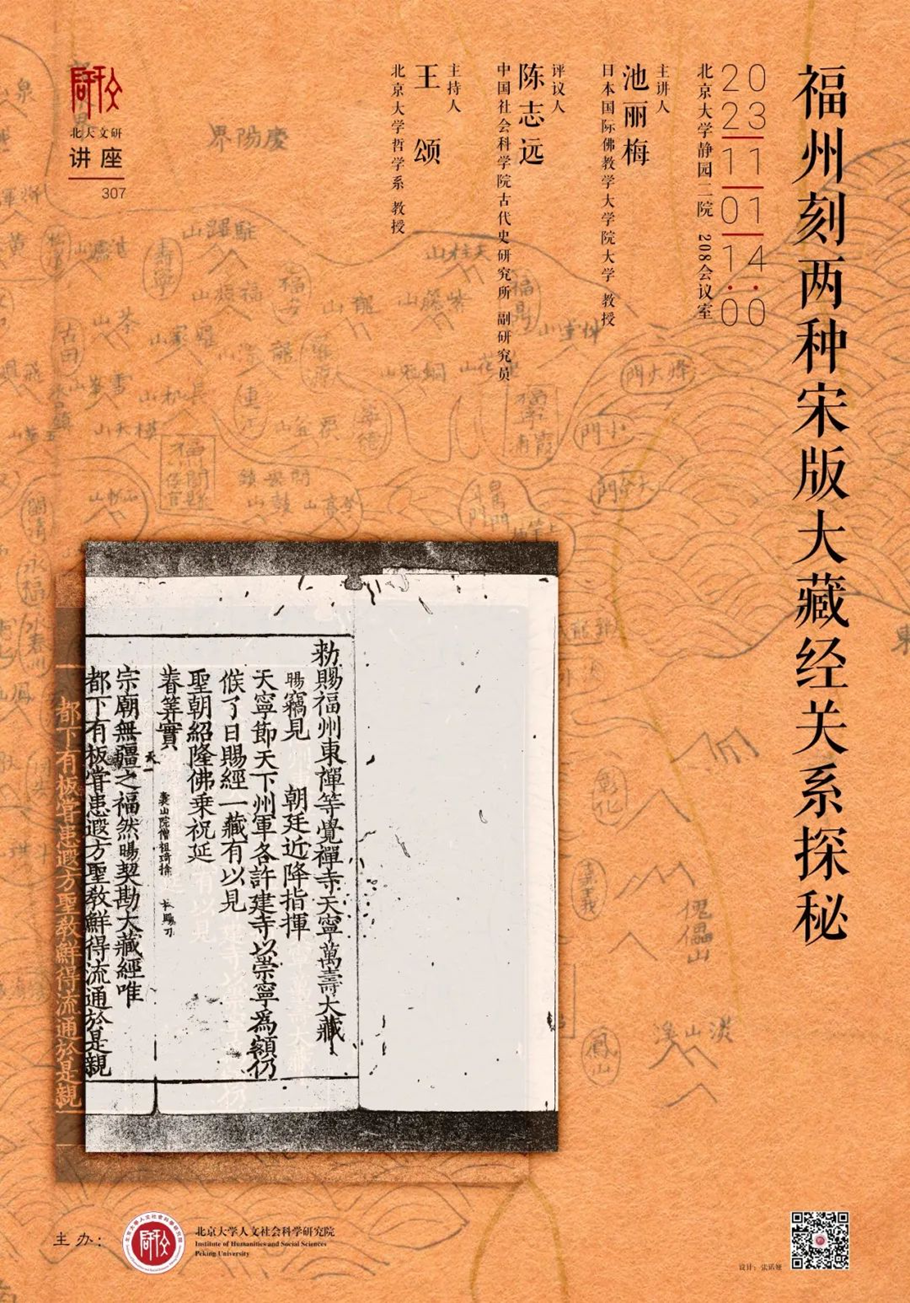

▲

《高丽藏》之《十诵律》

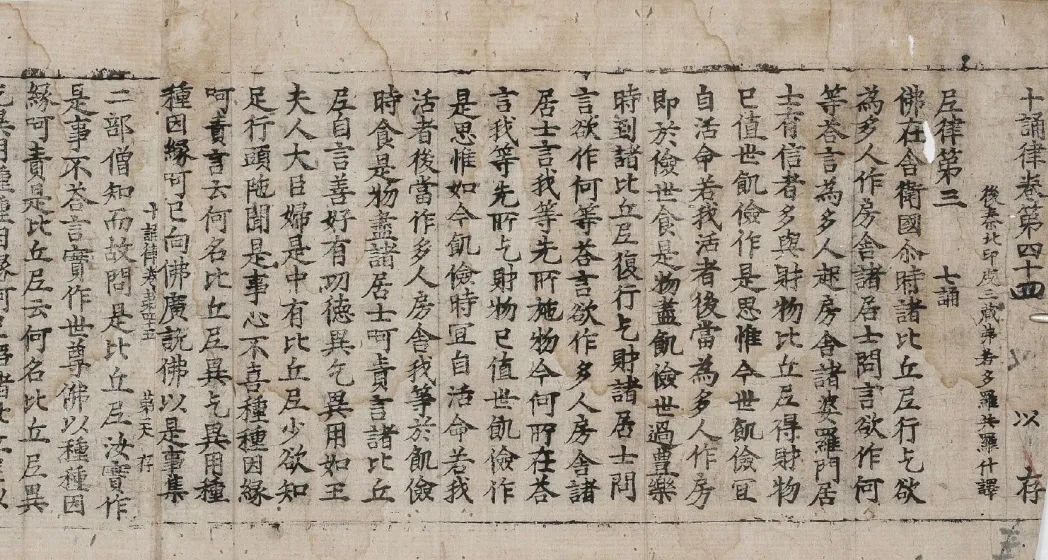

福州二藏是宋代在福州连续刊刻的两部私版大藏经,是江南系统大藏经的源头。其一为东禅寺版大藏经,俗称《崇宁藏》,是东禅等觉禅院自元丰三年(1080)至政和二年(1112)三月初步完成的刻本大藏经,南宋时期曾有补雕和续雕。其二为开元寺版大藏经,通称《毗卢藏》,是开元寺自政和二年三月至绍兴二十一年(1151)二月初步完成的刻本大藏经,南宋时期亦有补雕和续雕。福州二藏在国内失传已久,东邻日本虽有几套比较完整的藏品,但也都是两种版本的混合藏,有时一册东禅寺版中会补配一两张开元寺版,或者情形相反,这种合成本叫“混合册”。这两种藏经先后于福州问世,目录结构和外形特征非常接近,如今又以混合藏或“混合册”的形式传世,所以被合称“福州藏”。

至于日本的藏卷情况,以东禅寺版为主体的福州藏现存:(1)金刚峰寺藏本,1179-1189年间印造,存东禅寺版3286册、思溪版443册;(2)醍醐寺藏本,1189-1196年间印造,存宋版大藏经总数达6102册,包括北宋的初雕诸经和南宋续雕的《大慧禅师语录》《首楞严义海》以及天台教典等。其中,除《大般若经》是开元寺版以外,其余皆为东禅寺版;(3)本源寺藏本,1234年以后印造,存东禅寺版1861册、开元寺版255册、东禅寺版或开元寺版7册,日本覆刻东禅寺版11册、日本覆刻开元寺版2册,东禅寺版摹写本1册、开元寺版摹写本1册;(4)教王护国寺(东寺)藏本,1234年以后印造,现存宋版大藏经总计6087册,包括东禅寺版5506册、开元寺版556册。以开元寺版为主体的“福州藏”现存:(1)知恩院藏本,1179年以降印造,现存开元寺版5603册,东禅寺版893册;(2)宫内厅书陵部藏本,1251年以降印造,存开元寺版4546册、东禅寺本1658册;(3)金泽文库藏本,1253-1258年间印造,存开元寺版2116册,东禅寺版978册;(4)中尊寺藏本,1144年以前印造,现存开元寺版158册,东禅寺版1册。

▲

藏有大量宋版藏经的醍醐寺

混合藏或“混合册”的现存形态为“福州藏”研究增添了不确定性,如何准确把握福州二藏的关系则是“福州藏”研究的核心课题之一。这一课题包括多个问题。首先,是东禅寺版和开元寺版究竟是一套还是两套独立的大藏经的问题。福州版二藏的结构一致且外形酷似,导致日本明治时代的鹈饲彻定(1814-1891)以为福州藏是东禅寺和开元寺合作雕造的同一副经板。二十世纪初,常盘大定注意到现存的“福州藏”是两种版本的混合体,推测“福州藏”是由两家寺院各自雕造的两副经板。多年后,小野玄妙通过藏经实物考察,证实了东禅寺版和开元寺版的确是两种不同的大藏经。其次,是福州一地为何要在如此短时间内相继刊刻两种大藏经的问题。前人对此有两家禅寺对立竞争、推动传灯、回应社会需求等观点。不过,对于率先刻藏的东禅等觉禅院,开元寺是否确有对抗和竞争意识已经很难证实。从二藏目录结构和外形特征的相似程度来判断,它们似乎不太可能只是对立的产物。在北宋末年官版《开宝藏》趋于没落之际,福州接踵出现这两种刻本大藏经而共同开创了江南私版大藏经之先河,可能并非偶然。“福州藏”的出现与当地佛教的兴盛、僧俗对藏经的需求量扩大当有直接关系,我们应考虑开元寺版对于东禅寺版有意识的继承,以及对其流通功能的辅助。

把握初雕期二藏关系的关键,在于刚刚竣工的东禅寺版之所以需要另外一套经板的继承和辅助,很可能是因为东禅寺版“准官版大藏”的特殊定位以及由此而受到的严格制约。东禅等觉禅院发动雕藏事业的出发点,是因为“大藏经板,唯都下有板,尝患遐方圣教鲜得流通”,而一旦东禅寺版被指定为“崇宁万寿大藏”,其印造和流通即受管制,无法满足地方寺院和信众对大藏经的需求。为了解决这种尴尬处境,同处福州的另外一间寺院,由此急切地开板雕造了一套和东禅寺版在整体目录结构和外形上相似的大藏经板,协助实现东禅寺版受制于“准官版大藏”身份而无法实现“遐方”流通“圣教”的初衷。考虑到民间刻藏的难度和时间跨度,刊刻开元寺版这一重大决断必然有东禅等觉禅院在刻藏技术和组织经验等方面的传授和援助,而该刻藏事业之所以得以完成更需要福州佛教界整体上的支持,这从侧面印证了开元寺版的出现,确实是回应了当时社会对藏经的需求。

▲

东禅寺版与开元寺版大藏经

不过,这并不意味着东禅寺版和开元寺版的关系是稳定不变的。借助东禅寺版大藏经的挂轴目录,我们可以考察东禅寺版和开元寺版的结构差异。在传统的入藏录、大藏目录之外,日本还流传着一种外形独特的“福州藏”目录,以一幅平面图来展现全藏五百余函的排列分布。这些现存的版画目录虽是日本刻本,但当源出宋版,其编目所依据者当为某个时期的东禅寺版大藏经。这种版画目录展示了东禅寺版的整体结构,从而有助于我们审视福州二藏之间的结构差异,对解决“福州藏”研究中的上述难题有重要意义。

“福州藏”的挂轴目录包括两个构图相似但属于不同版本的目录:《福州东禅大藏经目录》与《一切经之目录》。二者均为挂轴装大型版画,中央为一帧佛画,然后自右向左、自上向下依序排列千字文编号,每个编号下有简略经题。此类版画并非纯粹的艺术品;它们作为东禅寺版大藏经的一览图,在管理和检索藏经方面具有实用性功能。现存两类版画目录虽然各自排版方式不同,文字亦有细微差异,但呈现的大藏经基本结构完全一致。不过前者当为宋版目录原题,文本更为精确,并且把千字文“慎”刻作“谨”以避南宋孝宗讳(赵慎),其起源当为南宋刊本;而后者把“谨”改回为“慎”,可见已被日人改版修订。《福州东禅大藏经目录》的刊印或晚于《一切经之目录》,但就版本源流而言,应比后者更接近此类目录的起源——南宋刊《福州东禅大藏经目录》。

▲

挂轴目录的内容

由挂轴目录可以发现,东禅寺版于南宋绍兴二十七年(1157)至二十九年(1159)补雕了“时、阿、衡”三函,内容分别为《注大乘入楞伽经》《楞伽经纂》和《菩萨名经》,又于南宋乾道七年(1172)至淳熙三年(1176)前后续雕十六(“多”字帙至“虢”字帙)函,包括《大慧禅师语录》《首楞严经义海》以及天台教典等。然而,开元寺版在南宋隆兴二年(1164)以后补雕“时、阿、衡”三函时,内容却是《传法正宗记》《辅教编》和《大方广圆觉略疏注经》,与东禅寺版不同。吕澂、何梅等人已经注意到了福州二藏的这一不同,但均有遗漏。若要厘清福州二藏的补刻或编目变化,需要将“时、阿、衡”三函一并纳入考量。此外,东禅寺于建炎二年至绍兴二十九年间的断续补刻不能一概而论,因为绍兴四年以前补刻的“既”“疑”“明”三函属于正藏,编目早已确定,只是遗漏未雕,而绍兴末年补刻的“时、阿、衡”三函所收乃南宋新增著作,它们的出现意味着东禅寺版的实际编目与北宋时的原定计划相比发生了变化。不仅东禅寺版,开元寺版亦有类似现象。

开元寺版在“时、阿、衡” 三函之所以没有收入与东禅寺版相同的典籍,或许是由于它无法认同后者在此三函补入的典籍。其一,福州二藏(尤其是出现在先的东禅寺版)虽为私版大藏经,但自北宋末年起即以“准官版”的角色与官版《开宝藏》共同肩负佛经流通的使命,因此其择经的标准亦极为严格。福州藏所收中土著述尤其是当代祖师的著述,除极少数特例以外,大多是两宋朝廷敕准入藏的典籍。而绍兴末年东禅寺版补入“时、阿、衡”三函的多为两宋时期福州当地僧俗的著述,既未经朝廷公认,作品质量及作者知名度亦与其他中土著述差距悬殊,被选中多半是因为东禅寺急于填补空函,所以走捷径收入了几种有现成经板的著作。但作为“准官版”的东禅寺版行此下策必定在福州引发争议,由此开元寺版对此拒绝跟随——此亦可视为东禅寺版措施失当的反证——并于隆兴二年(1164)以后,与当地僧俗协力雕就北宋敕准入藏的契嵩两部著作,再加上唐代宗师宗密的《大方广圆觉略疏注经》,最终完成了“时、阿、衡”三函的补刻。开元寺版在三函补刻问题上展现了令人瞩目的坚持和眼光,始终未收《注大乘入楞伽经》《楞伽经纂》和《菩萨名经》,但也导致了两藏编目的第一道裂痕。

此后,福州二藏的分化继续扩展。淳熙三年(1176),东禅寺版和开元寺版先后在“更”字函至“虢”字函收入天台教典,此后开元寺版目录未再扩增或显著调整,而东禅寺版则在多年后自行修正,仿效开元寺版把契嵩的那两部著述收入了“践、土”二函。东禅寺版此举乃折衷之策,但从大藏编目角度而言,却让它与开元寺版进一步分化,总函数比后者多出两函。因此,对于福州二藏在补雕阶段差异的揭示,有助于进一步推进二藏的比较研究。

▲

讲座现场

在评议环节,陈志远老师指出,本场讲座深入探讨了福州二藏在南宋补雕阶段出现的分歧,进而涉及福州寺院僧众刊刻藏经的动机等问题,视野独到。当下佛教大藏经研究呈现出四个方向,分别为:(1)文本个案的研究,细致校勘各藏经文本;(2)版本目录学路径,由目录考察版本关系;(3)物质文化史研究路径,由书志学角度入手讨论装帧形态等;(4)宗教社会史研究路径,关心造藏事件背后的寺院、人群、社会网络等。在已有研究的基础上,我们或许能够提出佛教文献整理的规范:首先做目录学考察,全面调查写本、刻本和石刻佛经,然后通过对佛教音义书中引用的关键词汇、佛教类书中的引文以及其他文本的平行段落等进行综合分析,最终复原具体的佛教文本。这种方式,使得大藏经研究能够反哺佛教文献本身的研究。此后,与会老师围绕宋代写本大藏经、转轮藏等问题继续探讨,最终在热烈的氛围中结束了本次讲座。