2023年11月10日下午,“北大文研讲座”第309期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“边界与中间——近代中国国家形成的一种视角”。北京大学教育学院副教授王利平主讲,北京大学政府管理学院助理教授罗祎楠、清华大学历史系副教授曹寅评议。本次活动为“社会科学中的历史方法”系列讲座之一。

王利平老师首先从国家研究的主导范式“中心—边缘”模式讲起。王老师指出,“中心—边缘”模式是解释帝国治理和民族国家转型的研究最常采用的视角。例如,比较政治学家迈克尔·赫克特(Michael Hechter)在其著作中就指出,传统帝国松弛的治理结构使得中心与边缘族群接触并不活跃,给予边缘群体自主解决冲突的空间,减少了大规模冲突的出现,而19世纪以后大多数帝国面临加强国家能力的压力,这使得原有的平衡被打破,并且在边缘地区引发冲突,催生了追求独立的民族运动。社会学家凯伦·巴基(Karen Barkey)和安德烈亚斯·威默(Andreas Wimmer)对奥斯曼土耳其的研究也指出,在奥斯曼土耳其时期,繁荣的国际贸易让巴尔干成为一个商业中心,奥斯曼的基督徒和犹太人通过分布在欧洲各城市的亲属建立了广泛的商业网络。19世纪中期开始的“坦齐马特改革”试图增强国家力量,在中心与边缘的拉锯中,产生了瓦解帝国的运动。

王利平老师指出,詹姆士·斯科特(James C. Scott)在其著作《逃避统治的艺术》中,采用了不同于以上研究的视角。他关注的不是中心,而是抵抗统治的边缘区域。该研究关注横跨东南亚和中国部分省份的“赞米亚(Zomia)高地”。在这里,边缘群体极力避免被统合入国家制度,同时在内部抵制国家体制的形成,由此,东南亚高地形成了“庞大的抵抗国家的边缘区域”(a vast state-resistant periphery)。

▴

[美] 詹姆士·斯科特/著,王晓毅/译《逃避统治的艺术》

生活·读书·新知 三联书店,2019年

王利平老师认为,无论以上研究关注的重心为何,其采用的“中心—边缘”模式假设了二分视角,将中心与边缘地区的平衡或冲突关系视为解释帝国或现代国家治理模式的重要内容。王利平老师指出,我们还需要思考能否超越这种二元对立的视野,重新思考和拓展国家或帝国的研究。王老师最终将研究视角落在了“中间地带”这一分析框架上,并用具体的研究来解释“中间地带”视角对于理解现代国家转型的作用。

王利平老师先引述了文化人类学家詹姆斯·克利福德(James Clifford)和美国史学家理查德·怀特(Richard White)的研究,他们的研究都采用了中间地带的视角,为我们思考近代中国国家形成的解释路径提供了启发。克利福德在《文化的困境》(The Predicament of Culture)中认为,关于文化接触与变迁的传统研究经常采用二分的视角,即或者被他者吸收,或者抵抗他者。他认为,身份认同并非是一种需要坚守的界限,而是处于相互作用中的关系和事件,后者能够突破线性和目的论的解释。怀特在《中间地带》(The Middle Ground)一书中对这种视角进行了详细的说明,并且将其运用在美国史的研究之中。他认为中间地带是对一系列来自其他群体的实践、仪式、公职和信仰的创造性的误解,印第安人与欧洲人的相遇,既不是一个简单的关于征服和同化的故事,也并非是一个关于文化抵抗或者坚持的故事,而是有着更广阔的历史进程。二者的相遇,创造了一个新的空间,也就是“中间地带”。

▴

Richard White, The Middle Ground

Cambridge University Press, 2010

王利平老师进而回顾了阐释“大国”与“小国”关系的政治学研究,并从中提出引入中间视角对理解传统问题的意义。传统的国家能力视角通常采用财政-军事框架,根据政府官僚化程度、税收占其总收入的份额、征兵的履行情况以及常备军与雇佣军的比例来评估国家权力。但是这无法解释中间人的权力问题,因为小国是这些方面的弱者。新自由主义和建构主义的理论家则认为,小国不一定意味着弱势,它们可能拥有战略资源,或者控制关键通道,从而获得中间人的权力。例如,扼守马六甲海峡和南中国海之间隘口的新加坡。沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的“世界体系理论”为思考“中间地带”提供了启发。沃勒斯坦等人的世界体系理论将世界上的政治体纳入“中心(core)—半边缘(semi-periphery)—边缘(periphery)”的结构,其中的“半边缘区”是小国争取机会的竞技场。按照世界体系理论,中间人的能动性主要源于他们所处的半边缘地位(semi-peripheral position),而王利平老师希望进一步关注“中间人”因在不断变化的大国关系中而具有的能动性。

▴

Immanuel Maurice Wallerstein,1930-2019

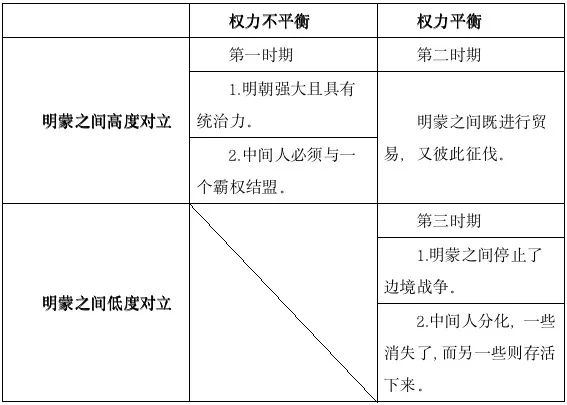

随后,王老师以“中间地带”的视角介绍了明蒙马市贸易和内蒙古作为近边疆的社会治理转型两个具体研究,以此来对话和反思以往关于国家政治与帝国变迁的理论。王老师首先考察了明蒙中间部落的贡马与马市交易。研究发现,在明蒙之间的贡马与马市交易中,存在着三个中间部落,即甘藏边界的藏人部落、兀良哈三卫和女真人。根据明蒙贸易模式的转变,可将马市交易划分为三个历史时期:第一时期为1368-1424 年,明朝与包括三个中间部族在内的各方建立了广泛的贸易联系,同时拒绝了蒙古的贸易请求;第二时期涵盖1425-1550 年,蒙古成为明朝主要的马匹供应者,明朝早期的贸易伙伴在马匹贸易中越来越不突出,不过明蒙之间的贸易活动也并不稳定;第三时期为1551-1644年,蒙古人成为明朝首要的马匹来源方,并且明蒙的贸易也稳定下来。这三个时期中,明蒙之间的权力对抗关系如下表所示:

通过大量历史资料和二手文献的梳理与核对,王老师发现三个中间部落呈现出差异化的反应与行动策略。首先,甘藏边境的藏人部落,在第一阶段里采取与明结盟的策略,成为明廷的经纪人,在附庸的身份下参与朝贡和马市贸易;第二阶段里,开始在两大势力间摇摆,不再是明王朝顺从的经纪人;到第三阶段时,其地缘政治的战略重要性下降。兀良哈三卫在第一阶段与明王朝结盟,获得官方头衔和马市贸易特权,交易其他本地产品;在第二阶段,受到其他蒙古部族(鞑靼、瓦剌)的攻击,其他蒙古部族通过通婚保持其忠诚,同时附庸于两个庇护者;第三阶段则被侵入其聚落的蒙古人完全同化,中间人地位随之消失。最后,女真人在第一阶段与明王朝结盟,并和兀良哈三卫一样进贡;到第二阶段时,与明的贸易持续,但向明纳贡减少,明王朝对其庇护的能力减弱;第三阶段,从中间人地位继续迈进,演化成为新的有庇护能力的政治强者。在这一历史案例中,三个部族的权力受到明蒙政权关系变动的影响,而它们与明蒙关系的亲疏远近及对这种关系的利用最终影响了它们的历史命运。

随后,王利平老师阐述了在中国近代国家转型的过程中,作为近边疆的内蒙古地区的社会治理的变化,并以此为案例引入了“近边疆”这一理论概念。王老师提出“近边疆”受到拉铁摩尔(Owen Lattimore)和托马斯·巴菲尔德(Thomas Barfield)研究的启发。拉铁摩尔反对线性边界的看法,提出“内边疆”(inner frontier)的概念,强调由一系列社会群体组成的边疆区域具有生态上从农耕到游牧逐渐转变的环境。他将“内边疆”视为一个过渡地带,它包括满洲南部和西部、内蒙古,以及宁夏和甘肃的回族穆斯林的领地。巴菲尔德在对传统满洲边疆的描述中深化了这一点。他赞同拉铁摩尔的观点,认为在开阔草原上生活的游牧民族和多文化交融的“边缘边疆”(marginal frontier)孕育了新的征服王朝。居住在这一空间的少数民族将中国官僚制国家和游牧民族流动性的优点结合了起来。拉铁摩尔和巴菲尔德的理论展现了“中间地带”的视角,也为“近边疆”概念提供了理论资源。

结合拉铁摩尔与巴菲尔德等人的经典论述,王老师进一步阐释内蒙作为“近边疆”的“近”的多重含义。首先,内蒙古具有特殊的地理位置,位于北京和外蒙古之间,且内蒙东部和满人、西部与回人交汇,受到多民族的影响。其次,内蒙采用的盟旗制与外蒙部落制度存在明显差别。第三,满蒙通过联姻缔结了密切的关系,同时,内蒙具有特殊的藩属和臣民地位。再者,因汉人移民很早就大量流入,形成了盟旗和州县犬牙交错的治理局面。最后,内蒙处于中国现代革命的前沿,直接受到革命的冲击和影响。

▴

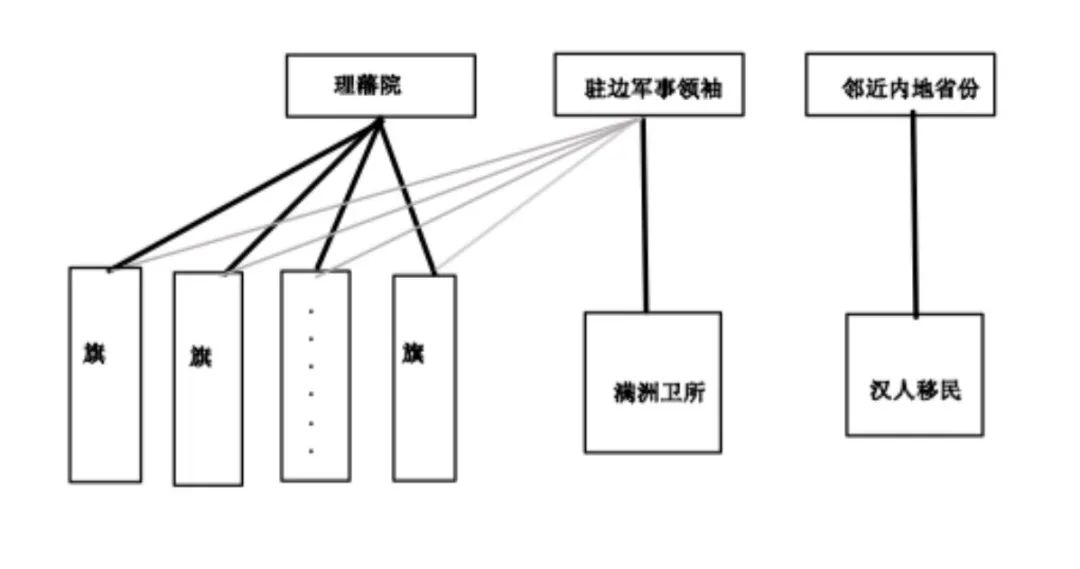

新政之前内蒙古的治理模式(1644-1900)

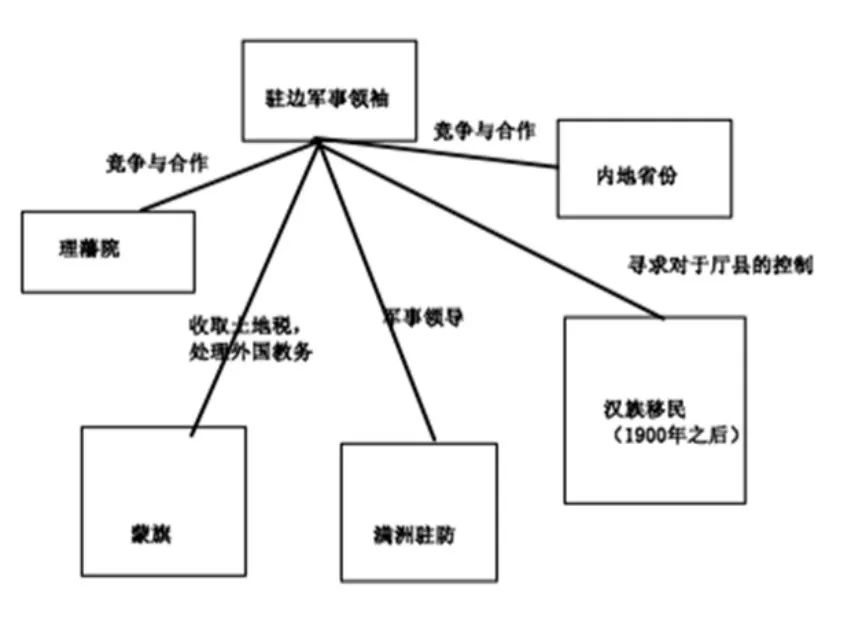

之后,王利平老师分析了清末新政中在内蒙古地区形成的以将军和都统为核心的边疆治理体系。在新政之前,内蒙古的基本治理单位是盟旗制,其边疆治理模式主要由理藩院、驻边军事总督和邻近内地行省三部分组成。少量来自于陕西、山西和直隶的无地农民来到内蒙地区开垦土地,私垦土地契约关系不稳定,造成大量土地纠纷;当地教会收留私垦土地的教民,与当地蒙古贵族爆发了激烈的矛盾。这些因素促使新政期间“放垦”政策的形成,国家主导大面积土地开垦,向农民开放原先仅为蒙古人保留的牧场。土地政策扩大了驻边军事领袖的权力,他们开始主管土地事务,获得了蒙古王公的服从,削弱了理藩院对蒙地的控制,并且建立了统一的民政体系。新政促使了满洲驻防、内地厅县和蒙旗的合流。多民族行政管理机构的一切事务,都被置于驻防边疆的将军与都统的监督之下。边疆治理体系的整合为民国初年内蒙古的新领土划分铺平了道路,它在保证国家对该地区的控制时,也规避了中央政府向蒙地施加直接统治的可能。

▴

新政期间的治理模式

结合上述研究案例的分享,王利平老师最后总结了“中间地带”视角的重要性和优势。王老师认为,中间地带是地理区域上某一个文化蔓延的边缘,也是多个文化相交碰撞的中心,历史上多个大帝国的崛起都有类似的地理起源,中间地带因此也是洞悉边缘与中心相互转换与迁移的节点。中间地带不仅是方位或者位置的概念,而首重其中人及社会组织的能动性,通过这一点来研究中间地带的制度创新、文化及其复杂的身份认同。

另外,从国家社会学的视角来看,理解中间地带有助于我们转变单一的“国家渗透、地方反抗”的思路。明蒙之间的关系,从中间地带的视角来看,不是单一的“征伐—绥靖”“战—和”的关系。同样,内蒙在新政时期的政治变革并不是一个简单的“国家一体化与盟旗反抗”的轨迹。唯有重视中间地带才能够让我们看到历史转折的真正节点。

随后,讲座进入评议环节。曹寅老师指出,既往的历史研究呈现出简单线性化的取向:一条主线是国家通过技术手段渗透至社会与环境中来,目的是为了达到最大化的效益;另一条主线则是社会乃至自然环境不会束手就擒,而是会产生“回应”(reaction),或是抵抗或是合作。总之,这是一种线性的“冲击—回应”的阐释模式。然而,近二十年来的研究愈发强调渗透与控制的反向性,即边缘对中心地区也会有反向的渗透作用。许多情形下,“边缘”反而成了一个现代性的实验室。一个典型的案例就是英国的公务员考核制度,其最初在印度(当时英国的殖民地)施行,后被英国政府模仿、采纳与推广。这种看似具有突破性的发现,实则与王老师强调的一样——仍是强化了“中心—边缘”的二分结构,没有摆脱“中心控制边缘,边缘影响中心”的桎梏。

曹老师认为,“中心—边缘”的二元视角与自己研究的“现代性知识与土著知识”的二分法十分相似。本质而言,这种二元划分代表了西方中心主义的话语体系。它假定土著知识是传统的、落后的、不堪一击的、迷信的知识体系。虽然现在越来越多的研究倾向于认为土著知识具有能动性(agency),但本质上仍在固化“现代性知识与土著知识”的二元对立。我们需要看到的是在二者之间,存在着一片巨大的“灰色地带”,也是王老师所说的“中间地带”。这种“中间地带”并非停滞不前,而是不断得以演变和进化(evolving),就像土著人的知识不是固定不变的,而是与其他部落持续互动的产物。总之,边界和知识皆处于历史的流变之中。

▴

讲座现场

罗祎楠老师认为,王利平老师的研究充分地展示了“中间地带”的意涵,应当是在很大程度上受到了芝加哥学派“社区研究”的影响。其实,王老师揭示的是一个更具普遍性的理论议题,时间当然不限于明清两代,在中国更早的历史阶段(比如说“五胡乱华”时期)就有这样的“中间地带”。这一分析视角具有非常强的拓展历史社会科学想象力的作用,可以帮助我们从更长的时段去重新理解中国历史,理解中华帝国的治理体系之生成及其背后运作的规律和逻辑。并且,中间地带或中间圈层的研究不仅适用于传统意义上的边疆地区,还能扩展到其他领域。比如在中国宗族问题方面,自宋代开始的向南移民潮,北方移民与南方畲族之间的互动与冲突,以及如何导向新的宗族体系,已远不是传统的“中心与边缘”视角所能解释的了,因移民产生的“文化碰撞区域”具有“中间地带”的意味。

罗老师进一步指出,如果沿着“中间地带”的分析视角继续探究下去,还需要对一些问题做出更细致的讨论。首先要思考的是,“中间地带”的特质到底是什么,与其他区域史研究的差异究竟体现在哪些方面。二是如果从过程性与互动性的角度去探究区域问题的话,那么凸显出的特点也许是多种文化共存的区域状态。在此意义上而言,展现出的将是图示性的多元文化,以及在这种文化背景下的人际互动的关系。这些皆不同于“角色性”和“边界性”的传统研究。三是中间区域的身份制和身份政治值得关注,因为这本质关乎到韦伯意义上的“理性官僚制”在中国历史中的发展及演变问题,并且这种身份政治对整个社会经济的影响也值得深入考察。

讲座最后,王老师围绕边疆中的身份认同、中间地带的身份政治、中间区域的能动性、近代中国的历史转型、历史社会学的取向等问题,对两位老师的评议和现场观众的提问进行回应和总结。