2023年10月13日下午,“北大文研讲座”第305期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“多元规范冲突与辛亥革命的复调叙事”。北京大学法学院长聘副教授章永乐主讲,文研院工作委员、北京大学历史学系教授昝涛,文研院邀访学者、加拿大多伦多大学历史文化研究系副教授陈利评议。

在本次讲座中,章永乐老师以其学术专著《旧邦新造:1911-1917》为基础,以2011年以来海内外辛亥革命研究的相关争议为例,探讨了法学规范分析方法在政治史研究中的应用以及容易出现的失误,进而从方法论层面进行了总结和反思。

首先,章永乐老师以比较的视角,分析了辛亥革命在多个维度上的独特性:它既不是像16世纪荷兰革命、18世纪美国革命那样,由脱离帝国独立的若干地方单位联合成为新的国家,也不是像17世纪40年代的英国革命、1789年开始的法国大革命与1917年的俄国革命那样,君主在革命中遭到革命派处决,甚至也不像1918年德国“十一月革命”那样,君主被迫退位并逃往国外。辛亥革命的革命者先控制了主要位于中国南方的一系列省份,进而与北方的清廷展开议和谈判,达成妥协,皇帝同意交出君权,承认共和政体,换取一系列优待条件,清朝内阁总理大臣袁世凯被南京临时参议院选为临时大总统,实质上接管南北双方政权。同时,革命也没有引发国际层面的大国对抗,英、法、德、美、俄、日六大列强在革命过程中保持协调(concert)关系,支持或至少不反对革命最后形成的权力格局。边疆虽发生局部动荡,但君主与革命者对于国家统一的共同坚持,并未给分离主义者留下以效忠君主的名义分裂国家的法理空间。其过渡之迅疾,无论在世界史还是在中国史上都是少见的。

与此同时,新生的共和政权又具有极大的脆弱性,1913年,内战重新爆发。在北洋时期,共和政制经历过两次君主复辟,虽然在形式上存活下来,但长期难以进入稳定的运行轨道,中央政权难以建立起稳定的权威,边疆危机频发。民国秩序的危机,最终是通过更大规模、更为深入的革命来获得解决。

▴

章永乐:《旧邦新造:1911-1917》

北京大学出版社,左:2011年,右:2016年

随后章永乐老师总结了2011年以来中国学界出现的一场深入而持久的跨学科学术讨论,其特点在于将关注点从革命带来的政体变革,转向领土、族群和国家主权的连续性的创制。在这场讨论中,有历史学人探讨梁济、庄士敦、冯国璋、赵尔翼等人从“禅让”角度对于清民鼎革的认识,亦有若干法学背景的学者以《清帝退位诏书》为中心展开法理阐释。其中法学学者的介入具有举足轻重的意义,提出了以往辛亥革命研究中从未集中出现过的研究议题,引发了广泛关注和讨论。

在这场讨论中,出现了两种观点,在章永乐老师看来都值得重新斟酌。其中一种观点认为,按照中国古代历史的常规,王朝更替一般都会经历一段时间的剧烈战争,辛亥革命未经大规模流血即迅速完成政权鼎革,与后来的革命形成鲜明对比。有论者将清帝退位视为中国式“光荣革命”,视其为近代中国另一种可能性的端倪,并将民国的正当性基础视为《临时大总统宣言书》与《清帝退位诏书》所蕴含的法理的某种叠加。

而另一种观点认为袁世凯通过逼宫迫使隆裕太后发布了诏书,把权力交出来,退位是威胁使用暴力的结果,“禅让说”根本无从成立,退位实质上是君主向民国政府的投降。有论者认为诏书中所说的“统治权”并非“主权”,并认为《退位诏书》对于清-民连续性意义并不大,但不妨认为《优待条件》对于这一连续性具有重要的意义。

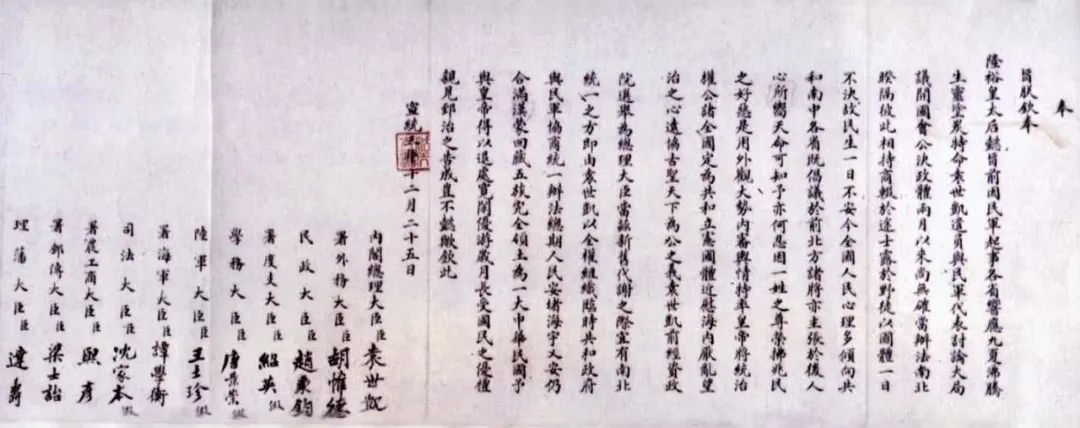

▴

《清帝退位诏书》

现藏于中国国家博物馆

在梳理既有论点的基础上,章永乐老师指出,两种观点都未能呈现历史的复杂性和丰富性。事实上,辛亥革命过程中产生了两种不同的主权观,对应两种不同的建国叙事。二者法理前提不同,其建构正当性的法理绝不能机械叠加,在许多事项上只能“一事各表”,比如在内地和边疆关系上,二者均主张维护国家统一,但理由并不相同。

章永乐老师认为,两种主权观与建国叙事都值得认真对待,因为它们派生出了1912年的《中华民国临时约法》与1914年的《中华民国约法》两个不同的法统。1916年袁世凯称帝失败,《中华民国临时约法》最终恢复,导致袁世凯主张的主权观与建国叙事淡出历史舞台。但这一建国叙事曾在历史舞台上占据显著地位,并且吸引了相当一部分政治势力的认同,史家大可不必否定其存在。正视两种主权观与建国叙事的存在与对立,恰恰有助于理解为何辛亥革命无法建立稳定的共和秩序,有助于理解后来新民主主义革命的发生。

具体而言,民国开端时的“新创说”以孙中山与戴季陶等革命派为代表。他们的主权观是卢梭式的——主权自始就属于人民,只有人民主权才是唯一正当的主权形式。既然君主主权自始就不正当,那也就谈不上从君主主权向人民主权的转移,因此“禅让说”绝不可能成立。从这一规范视角来看,南京临时政府当然是人民反清革命的产物,它虽然仅由 17 个省的代表选举产生,但这丝毫不妨碍它认为自己代表全国人民行使主权。从理论上说,并不能以代表制法律程序是否完整来衡量人民制宪权(popular constituent power)的行使是否恰当,否则历史上大部分革命都会面临着能否代表人民整体的问题。1912年《中华民国临时约法》以“新创说”法理逻辑和建国叙事为基础。

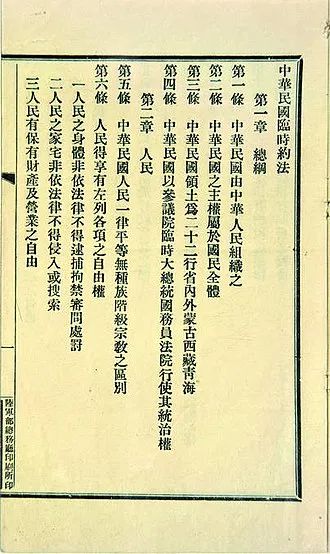

▴

《中华民国临时约法》内容书影

章永乐老师同时指出,以卢梭式主权观否定“禅让说”,在政治信念与规范理念层面是完全自洽的;但如果不明确卢梭式主权观的前提,仅仅以存在暴力胁迫的因素而否定存在“禅让”,会在很大程度上忽略古代中国政治的规范观念。《退位诏书》分别论述了南北方对于君主制的武装反对,但将其视为“民意”的表达,从而最终说明“天命”的转移,这在中国古代政权鼎革过程中,恰恰是很常见的规范观念,当时立宪派和北洋集团中的很多精英人士也对此表示认同。

而袁世凯及其政治盟友主张“因循说”,以解释君主对“统治权”的处分何以正当。章永乐老师运用史料指出,《退位诏书》中的“统治权”如何理解,应首先关注掌握定稿权的精英群体的认知,袁世凯、达寿、奕劻等晚清重臣在重要论述中均不区分“统治权”与“主权”。日本宪法学家、袁世凯宪法顾问有贺长雄提供的“统治权移转说”文本中也不区分“统治权”与“主权”,但其囿于德国国家法学的视野,未能全面呈现《清帝退位诏书》内在的规范结构,如未分析“天命”的观念。《退位诏书》体现出一种“天命转移”带动“统治权转移”的规范观念结构:君主主权与人民主权、君主政体与共和政体都是正当的,主权可以如同罗马法上的物(res),从君主转移到人民。这体现了一种比卢梭更为古老的主权观。比如说,博丹并不从“意志”角度来界定主权,而将主权视为一束具体的权力,其核心是立法权。《清帝退位诏书》中所用的“天命转移”带动“统治权转移”理论与博丹的“上帝的特别召唤”具有类似的规范结构:“天命”或“上帝”的介入,使得统治权的转移得到一个更高的第三方权威的担保。但这一观念赖以成立的前提是,其支持者必须首先相信“天”或“上帝”的最高政治权威,没有这个第三方权威作为基础,权力的转移就会变成公权力缺乏正当性的“私相授受”。

▴

1912年2月15日,孙文率临时政府官员及军士数万人

拜谒明孝陵,昭告光复

在这种“天命转移”带动“统治权转移”的规范结构中,《诏书》文本设置了对于袁世凯全权组织临时共和政府的安排,从而拒绝承认南京临时政府为接受“统治权”转移的另一方(“全国”)的政治代表。从不同的法理和建国叙事来看,袁世凯于1912年2月15日当选为南京临时政府临时大总统,南京临时参议院2月16日决议接受北方统治权,均可以加以不同解释。袁世凯意识到两种法理之间的张力,因而在其获得压倒性实力优势之前,长期在政权的法理来源上保持战略性模糊,同时使用两套话语,但回避二者之间的矛盾,如对武昌起义之日与清帝退位之日一并加以纪念;1913年,袁世凯政府为隆裕太后隆重举办葬礼,并将其与秋瑾等反清革命人士一并作为共和功臣加以表彰。

至于《退位诏书》和《优待条件》的关系,章永乐老师认为必须区分规范层面的“效力”(validity)与关注实践效果的“实效”(efficacy)。革命派不承认君主制的正当性,因而在革命派看来,《退位诏书》的“效力”当然是可疑的,但北洋集团、部分立宪派和大量边疆少数民族精英承认君主制的正当性,因而一并承认《退位诏书》及其附件《优待条件》的“效力”。而这就从法理上消除了以效忠清朝皇帝的名义反对民国,从事国家分裂活动的规范空间。它同时证明,从清朝到民国的政权过渡是国际法上的“政府继承”,而非“国家继承”,有助于驳斥一些海外中国研究否定清朝为中国王朝、将辛亥革命视为“满洲帝国解体”的论述。但清王朝统治者自我界定为中国王朝由来已久,历史上证据众多,《退位诏书》只是诸多证明文件中的一个,因而也不必过度夸大其前述规范证明意义。

从“实效”上看,《清帝退位诏书》及《优待条件》在当时有助于说服蒙古王公与赵尔巽等清廷边疆大员接受民国政府,迅速完成政权过渡。革命派也承认《优待条件》在实践中发挥了重要作用,但不同派别对于《优待条件》的“效力”来源,却不无争议。对于从一开始就不承认君主制政府正当性的革命派人士而言,遵守《优待条件》的法律义务又来自何处呢?章永乐老师指出,《优待条件》的颁布并不是一个单一事件,清廷固然颁布了《优待条件》,但此前南京临时参议院以自己的法律程序通过了更早版本的《优待条件》。从法理上说,南京临时政府之所以有义务遵守《优待条件》,是因为南京临时参议院作为立法机关,将这些优待内容纳入了其法统内部。如果民国政府想修改优待条件,只需要经过立法机关的修改程序。

▴

庄士敦和溥仪(右)、润麒(中)、溥杰(左)

对于紫禁城里的小朝廷而言,《优待条件》在民国法统中的地位是非常脆弱的,本身没有规定,如果民国政府不履行这些条件,能为清廷提供什么救济。最可靠的做法,是将《优待条件》纳入民国宪法。最终 1914 年袁世凯主导制定的《中华民国约法》“附则” 第 65 条对此作出了回应:“中华民国元年二月十二日所宣布之大清皇帝辞位后优待条件、清皇族优待条件、满蒙回藏各族优待条件,永不变更其效力。其与待遇条件有关之蒙古待遇条例, 仍继续保有其效力,非依法律不得变更之。” 有了这一条,《优待条件》就不仅仅是普通的民国法律,而且具有“永不变更其效力”的宪法地位。但1915年底袁世凯称帝,国体发生变更,1914年《中华民国约法》效力自动停止。1916 年袁世凯死后,经过激烈的派系博弈,民国恢复了1912年《临时约法》,于是《优待条件》的法律地位又回到 1912年的脆弱原点。

不过,即便民国政府对于紫禁城中小朝廷的待遇出现了极大不稳定,其对于边疆少数民族王公贵族的承认和优待,仍然保持了很强的连续性。民初北洋政府在内外蒙古和新疆大量授予或加封爵位,后来的南京国民政府也加以承认。比如说,新疆的库车王,就是在1913年由清朝封授的“郡王”晋级为“亲王”。无论是北洋政府,还是南京国民政府,都没有能力在内陆边疆推动深入的社会改造,因而只能依靠笼络少数民族上层人士来稳定边疆。这种状况的改变,还要等待新民主主义革命与社会主义革命对于边疆的社会改造。

接下来,章永乐老师对“光荣革命”这一类比提出了剖析,指出“光荣革命”并非“天鹅绒革命”,而是存在新教徒对天主教徒的大规模暴力,同时也存在荷兰军队进入英格兰这一国际政治要素。“光荣革命”之说难以理解,为何政治精英们能在1912年达成妥协,但在1913-1914年走向“大决裂”。章永乐老师认为更好的解释路径,是将这段历史置于国际体系中进行理解。辛亥革命是1814-1815年维也纳会议所建立的“大国协调”体系最后一次较为显著的协调事件,南北议和是在列强针对中国这个半殖民地进行“大国协调”、本土政治力量缺乏自主性的条件下发生的政治妥协。武昌起义爆发后,以英国为首的六大列强通过协调,确定了“金融中立”的对华政策,促成南北谈判,并支持袁世凯取得实质权力。革命之所以未招致大规模干涉乃至瓜分,既是因为列强之间相互牵制,也是因为列强对于中国民众的反抗心存恐惧,担心发生第二次义和团运动。但与此同时,这也是一个在南北双方财政濒临崩溃之时被列强“催熟”的政治妥协,南北双方既没有形成稳定的政治结构,也没有就一系列重大的政治原则问题取得实质共识,列强给予袁世凯的资源支持,不断拉大两个阵营的力量差距。这种力量的失衡,最后导向了1913年的“大决裂”。

▴

1913年,袁世凯就任中华民国大总统,与各国驻华使节合影

章永乐老师不赞同英国“光荣革命”这一类比,但同时也认为以法国大革命类比,也存在过度聚焦于国内政治、忽略不同国家在国际体系中的地位的局限性:法国大革命首先是一场在殖民宗主国爆发的革命(尽管在其影响下出现了海地革命),而中国革命是在半殖民地爆发的革命。要理解近代中国道路,终究离不开对近代中国在全球殖民主义、帝国主义秩序中的位置的把握。

讲座结尾,章永乐老师强调了上述讨论的方法论意义——“客位”(etic)研究与“主位”(emic) 研究的差异。法学学者的典型工作,是在一个当代实证法体系之下对行为进行规范性评价。这种思维习惯很容易导致研究者将在当代实证法体系之下形成的规范观念和规范分类体系,直接用于历史描述和历史评价,这在根本上是一种“客位”(etic)研究——研究者所用的是当代的语言,而非历史行动者的语言。但对于历史上规范的多元性缺乏自觉的历史学者,也容易将当代主导性的规范观念直接用于历史叙事和评价。真正的问题是如何回到“主位”(emic)研究,进入历史行动者的世界——在具体的历史情境之中,把握历史行动者自己所具有的规范观念的具体实践意涵,理解不同阵营的历史行动者所具有的不同规范观念,并结合实力政治层面的分析,解释为何特定的规范观念在斗争中胜出。在把握规范观念的实践性、历史性和多元性之后,法学学者对于规范与制度的敏感,可以在历史研究中发挥出积极作用,给历史研究带来比“片面的深刻”更多的启发。

与谈环节

随后,讲座进入与谈环节。昝涛老师表示,章永乐老师等法学学者和历史学研究最大的差异,可能还是问题意识不同——和很多社会科学工作者类似,法学学者会格外关注原则性和理论性的问题。到了今天,现实日益“折叠”:中美关系的变化;逆全球化的加剧;中国仍是最大的发展中国家且尚未完全实现统一,但日益面临民族建构意义上的身份/认同挑战。在这个背景下,关于辛亥“鼎革”的研究,就不只是一个厘清史实的问题那么简单,它必然涉及帝国与民族国家、主权问题、族群政治等重大议题,而这些问题确实是多学科属性的。章永乐老师的研究,以社会科学路径打开了一些根本性的问题,进行了更为深刻的讨论。对历史学的借鉴,应该就是这种问题意识上的,历史学者或许可以进一步思考如何避免仅仅成为原材料的提供者,毕竟,我们的研究对象其实在他们的头脑中也是有“原则”的。跨学科讨论的意义就在于勾连原则与史实。罗荣渠先生曾经说过,现代世界如此复杂,不借用社会学科的概念和方法,便很难讨论和认清。

陈利老师表示,章永乐老师的跨学科研究重新展示了清末民初这一段多事之秋被忽视的问题与细节,带来很大启发。政治、哲学、外交、比较政治国际法的进路,为历史与法学研究提供了很多方法。他进一步指出,鉴于清朝灭亡是自清朝中后期尤其是鸦片战争以来的特殊复杂的国内和国际形势所造成的,可能我们不宜过分强调像清末《退位诏书》或《优待条件》这种特殊文件的文字内容上的差异对历史进程的影响。另外,历史学者和法学学者的视角不同,可能对《退位诏书》和《优待条件》中哪一个更重要的争论的价值评估也会不同。对这些文本问题的过分关注可能会导致研究者忽视其他甚至更重要的因素,比如国际形势对国内政治的影响,而这种影响正是章永乐老师的最新研究中所强调的。对于 “大国协调”对辛亥革命政治格局的影响,我们同时也应该关注到外国强权的这种帝国协调的思维和机制,至少可以追溯到18世纪在华西方公司和官方代表在对华政策上不时出现的合作。最后,对于讲座中提到的关于辛亥革命的两个法统以及其他相关问题在学界所引发的讨论和兴趣,他认为这些或许可以理解为当代知识分子在重新构建一种新的历史叙事传统和政治合法性叙事传统在知识论上的尝试。

讲座最后,章永乐老师对上述发言进行了回应,与会学者与听众就辛亥革命的国家建构与内外互动,法学分析的历史性、多元性和冲突性等问题进行了热烈的讨论与交流。至此,本次讲座在热烈的气氛中圆满结束。