2023年12月19日晚,“北大文研讲座”第316期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“经济史中的文化研究”。耶鲁大学法学院教授张泰苏主讲,北京大学经济学院长聘副教授郝煜、北京大学社会学系长聘副教授田耕评议。本次讲座为“社会科学中的历史方法”系列第九讲。

讲座伊始,张泰苏老师介绍,本次讲座并非分享成形的文章,而是一次方法论的分享和反思。张老师首先简要回顾了经济史中文化研究的学术史。在20世纪中期之前,经济史是一个多学科交叉的领域,很多著作都会涉及其他学科的理论,如卡尔·波兰尼等名家也会强调中西“经济大分流”的文化因素。但到了20世纪八九十年代,出现了历史学、社会学等其他学科理论从宏观经济学研究中退出的趋势。最终,经济学方法论越来越占据宏观经济史研究的主导地位,导致了经济史研究中文化理论的消退。这个趋势在近年得到部分扭转,这并非因为其他学科理论回到了经济史研究中,而是因为经济学学者自发地开始吸纳一些文化理论进入他们的理论范式中。大致从行为经济学(behavioral economics)兴起开始,经济学逐步脱离“理性个体”假设,尽管行为经济学与文化理论仍存在较大差异,但前者在经济学的主流化为后者提供了一定的铺垫。张老师认为,经济学界对这两种理论范式的接纳仍显有限,而且转型之后所产生的文化理论也较为偏颇,但这依旧是一次极有潜力的范式转型。

▴

卡尔·波兰尼(Karl Polanyi,1886~1964)

接着,张老师介绍了文化经济学(cultural economics)的研究路径。文化经济学的影响力在过去十余年间显著加强,其研究领域大致分为两种:关于文化现象的经济分析;影响经济轨迹的文化因素。而张老师在此主要关注的是后者。他指出,在这类研究中,受到经济学者重视的影响经济轨迹的文化因素其实很有限。其中最受经济学家关注的主要有三种因素:1、群体主义(collectivism)/个体主义(individualism),比如日本资本主义发展与西方资本主义发展的对比;2、信任(trust),尤其是西方的普遍性社会信任(generalized trust)/中国、印度等囿于社会圈子的信任(socialized group trust)的二分;3、社会资本(social capital),该概念指的是在某一个社区内部以非法律、非正规化的机制完成契约执行的能力,常常被用来衡量社会对正规化的契约执行机制的需求。张老师认为,文化经济学的局限在于,没有搞清这些所谓的“文化因素”到底是“文化本身”还是“文化的行为后果”。比如,一般的文化经济学学者会将中国归纳为以宗族为首要组织单位的群体主义、低信任、高社会资本的社会。但宗族本身并不是一种本然的文化,而是一个历史地形成的社会组织机制,而形成宗族背后的文化理念是非常错综复杂的。此外,“群体主义”等等概念在宗族的自我表达里是不存在的,相反,他们的自我表达是“孝悌”“慈爱”“敬宗守族”等。因此,前述“群体主义”等等概念并非文化内容本身,而只是文化内容造就的群体行为模式。

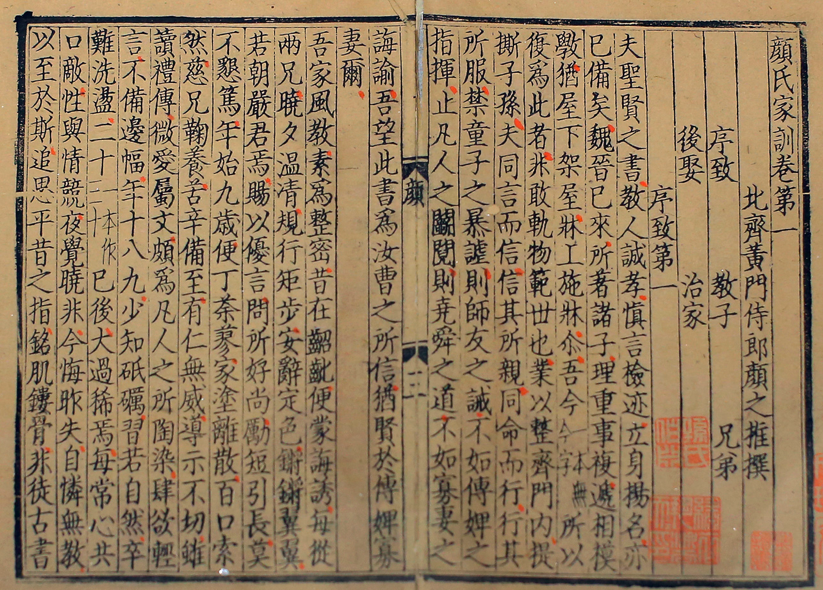

▴

颜氏家训

元刻本

基于此,张老师认为“究竟何为文化因素”这个思考在当代经济学中是缺位的。在经济学中,引用率最高的“文化”概念来自文章"Does Culture Affect Economic Outcomes?"(Guiso, Luigi, Paola Sapienza, Luigi Zingales; 2006):“在民族、宗教与社会群体内代代相传的习俗性信念和价值(customary beliefs and values that ethnic,religious and social groups transmit fairly unchanged from generation,generation)。”该文章清晰认识到文化经济学所谓的文化因素其实是文化后果,然而,后续的文化经济学研究并未按照这个概念首先去探究这些“信念与价值”是什么,而是迅速迈过了这个问题。此外,即便有一些经济学者试图严肃证明“文化因素”为何,也主要是在论述不管文化内容如何多样,行为模式依然只有少数几种(Gorodnichenko, Roland; 2014)。最终,在文化经济学的视野中,文化具体内容的意义不大,各个社会如何表达也不重要,仿佛只需要将文化内容匹配到少数几种行为模式就足以完成研究。

张老师指出,这样的观点既狭窄又宽泛,无法有效落实文化研究。所谓狭窄,指的是文化经济学家往往将文化视为依附于民族宗教或者社会群体的范畴。研究者一旦接受这个前提,实际上已经在某种程度上变相接受了文化只有“群体主义”和“个体主义”等少数几个二元模式的提法了。所谓宽泛,指的是并非所有“代代相传的习俗性信念和价值”都一定是所谓的文化产物。很多长期存在的信仰只不过是某一个群体面对外部物质条件的时候的一种工具理性式的反应,或者群体内部的各个自律理性个体之间长期博弈的平衡点。以宗族为例,北宋之前,儒家文化并没有深入渗透一些边疆地区,直到北宋之后,随着地方社会对新形势的自我适应和调整,中国才真正出现成形的宗族文化理念。

▴

琼林蔡氏宗祠

在批判了既有文化经济学的不足后,张老师提出,许多文化现象只不过是一些理性个体长期的博弈平衡,不需要文化理论就可以解释,只有被个体与社群内化的价值观念才真正被值得当成“文化因素”去对待。所谓内化,是一种先于自利理性的世界观形成机制,因此其核心组成部件是“不受理性检验”乃至“抗拒理性检验”的信念、价值、和认知。因而,文化分析首先要做的,应该是探究到底是哪些信念、价值、认知被哪些人内化了。以“儒家文化是否对中国的长期经济发展产生了影响”这一议题为例,如果从经济结果倒推中西分流背后之一定文化机制的话,那么问题就会变成“文化可能以什么样的方式影响长期的经济发展”。进而,经济学家会列举数种可能的影响机制,如儒家文化可能妨碍了个体理性主义行为模式的产生/阻碍了普遍化社会信任的产生/妨碍了某些市场化经济机制的产生/削弱了商人的社会地位……最终,研究者从中挑选最合理的影响机制,加以验证。然而,这种设问和解答方式将文化对于经济的影响限定在固定的机制中,这既限制了学者对文化本身的认识,也限制了对经济发展模式的想象。

那么,如果我们从文化本身出发,我们看到的中国经济历史,很有可能又会是什么样子?张老师以清代社会为例,指出清代社会真正被广泛内化的理念有宗族、长幼、男女、仁政等,而从这些被内化的文化出发,它们导致的后果并不会严格符合“社会资本”“群体主义”等常见的经济学模型,而是“小政府”“民间化”“财富碎片化”等具体的机制。这些机制的长期影响是,整个清朝的经济资本是一种高度理性化的状态,既不集中于政府,也不集中于民间的个别大户,这与西方社会是大为不同的。可以看到,从文化本身出发所看到的机制建构和从经济结果倒推所看到的机制建构是很不一样的。以具体例子而言,清代没有产生功能强大的专业化司法系统,不是因为宗族的存在降低了司法的需求,而是士大夫们自上而下的执政理念不允许他们建立那么强大的国家机制。这也会导致对历史过程的不同判断。如果按照文化经济学的解释,中国接受普遍司法机制有待宗族在外部冲击或内部动荡下解体,也就是要迟至改革开放以后;如果从被内化的文化本身出发,会发现中国接受普遍司法机制的契机主要是士大夫关于仁政的理念受到挑战,而这出现在19世纪末。考虑到民国时期司法系统的建设情况,后者的解释反而更加合理。可见,从文化本身出发,而不是从经济结果倒退,才能更清晰地看到文化范式的兴衰。这不但无害于量化分析,还往往有益于更加准确有效的量化研究。如想运用一般的双重差分法,首先需要知道每一重差分到底发生在何时何地,而这种认知只能建立在对文化本身的充分了解之上。

▴

Taisu Zhang, The Ideological Foundations of Qing Taxation: Belief Systems, Politics, and Institutions

Cambridge University Press, 2023

最后,张老师总结到,学者们看到的经济机制应当去主动适应实际存在的文化内容,而非让文化叙事屈从于对经济体制的想象。目前看来,经济学中的文化概念过于狭窄,但另一方面,文化人类学中的文化概念却又有过于宽泛之嫌。在文化人类学学者笔下,文化是无处不在的,这没能强调文化的内化特性,无法把被内化的文化理念和由理性经济博弈产生的文化理念进行合理的区分,因此难以有效用于分析。张老师最后强调,做“文化经济学”研究的大前提应该是了解文化本身,在这一点上,经济学相比于其他社会科学不应该有任何特权意识。

接着,郝煜老师从经济学家的角度对讲座内容进行回应和评议。郝老师指出,经济学家就文化理论这个概念来讲的确有着某种理论霸权自信,但近年来的文化经济学研究也出现了一些新的进展。首先,就文化概念而言,过去的文化经济学研究的确强调价值观和信念的延续性,但近年来新的文献强调,文化集合是稳定的节目单,文化布局则是可变的(如信任、性别、家族观念等等之间的关联是可变的)。特定文化特征的意义和功能会在整个文化布局里被定义和赋予意义,而后依赖于文化布局与政治制度发生关系。这些关于文化概念的反思可能为未来的文化研究打开了局面。接着,郝老师还介绍了文化经济学中的“文化进化论”。该理论假设社会中存在传统主义者和非传统主义者,前者会不假思索地接受传统文化,后者则会尝试新的文化,并为之承担成本。如果环境稳定,则前者更匹配当下,使得文化更容易持续;如果环境变化,则文化可能会进化。张老师强调的内化概念大致与前一种情况相似,但可能还需加强对后一种情况的解释力。另外,郝老师还认为文化经济学的实证工作非常贫乏,这在一定程度上限制了最新理论的应用。

▴

清·徐扬:《姑苏繁华图》(局部)

现藏于辽宁省博物馆

然后,郝老师还从两个具体事例提出了一些对讲座内容的商榷。第一,通过文本直接观察文化可能存在风险。比如,清代的官员跟统治者是否是像他们所声称的那样相信仁政?比如说康熙虽然在嘴上说“盛世滋丁永不加赋”,但是他给年羹尧的私信里面却完全同意和理解加派。第二,内化概念很难验证。郝老师认为,由于社会科学研究中总会有观测不到的约束条件,因此不会存在真正非理性的因素。从“文化进化论”的角度来说,上一时期的理性选择可能就成为了下一时期的非理性执念,因此,理性跟非理性未必需要截然分离,也许可以在一个动态的关系里面去看。对于郝老师的评议和商榷,张老师提出,内化的根本特性是长期坚持的不匹配,而这种长期性的不匹配反而证明了文化因素的存在。此外,文本分析的确是有一定风险的,研究者需要结合制度背景去深入理解文本的语境,才能得到更好的结论。

田耕老师则从社会学的角度对讲座内容进行评议。他认为,张老师的讲座内容对文化研究而言有着三点贡献。首先,是丰富学界对文化的经济后果的认识;其次,是对文化定义的改造,即通过内化概念,把整体的文化概念打散到具有不同行动能力和行动目标的行动中所认知的目标;最后,揭示了文化的行动性格,进而重新缔造了一种行动理论,这也是张老师的研究在社会学意义上最具挑战性的一面。讲座在热烈的氛围中圆满结束。