2024年3月21日下午,“北大文研讲座”第319期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“从梵蒂冈图书馆藏中文文献看西方早期汉学”。北京外国语大学任大援教授主讲,北京大学历史学系欧阳哲生教授主持。本次讲座为“西方知识形态在中国”系列讲座第十一讲。

一

讲座伊始,任老师首先介绍了自己的研究领域,他目前承担的“中国文化域外传播百年史(1807-1949)”课题,实际上关注的是19世纪之后中国文化在海外的传播,而本次讲座涉及的内容则属于西学东来早期的范畴,是该课题的准备工作。早期的传教士对中国古代的典籍做了非常细致的工作,并选取了重要的经典进行翻译,而19世纪之后的新教传教士则将更多中国的古籍文献介绍到西方,更加系统和完备。19世纪世界发生了很大的变化,有两个重要的特点均与汉学有密切的关系:其一是西方科技的加速发展,其二是殖民主义的推进。19世纪以后的汉学家,是在西方殖民主义的大旗下进入中国的,因而一般在心理上对中国有居高临下的态度。因此,对他们的评价比较复杂,对19世纪中西文化交流研究的难度也更大,目前这一课题尚未完成。对于19世纪的研究,有一些理论问题,例如“东方主义”等,仍有很大的讨论空间。

任老师以王国维发表于1925年的《最近二三十年中中国新发见之学问》讲演为引子开始本次讲座。王国维认为,自汉以来中国学问上之最大发现有三:一为孔子壁中书;二为汲冢书;三为殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册。王国维还提到古代匈奴、鲜卑、突厥、回纥、契丹、西夏诸国遗文均值得研究。任老师说,王国维一百年前所说的“新发现”,一直有中外学者接续研究,例如《华裔学志》(Monumenta Serica)期刊,于1935年在中国辅仁大学创办,由历史学家陈垣题名。其中的“华裔”二字并非现在“华人后代”之意,而是中原与周边地区之意。“裔”本意为衣服的边缘,“华裔学志”的拉丁文名,也可翻译成“丝域之碑”。这与王国维所说不谋而合,研究汉学不仅要注重华夏中心的区域,中原周边的区域,也就是“华裔”,同样十分重要,汉蒙回藏形成了中华民族的多元一体。《华裔学志》创办之时,许多汉学家的关注点在西域和华夏的周边,直到今天,中西文化交流中的各类中亚及西亚语言仍是重要的研究领域。

▴

《华裔学志》1935年创刊号

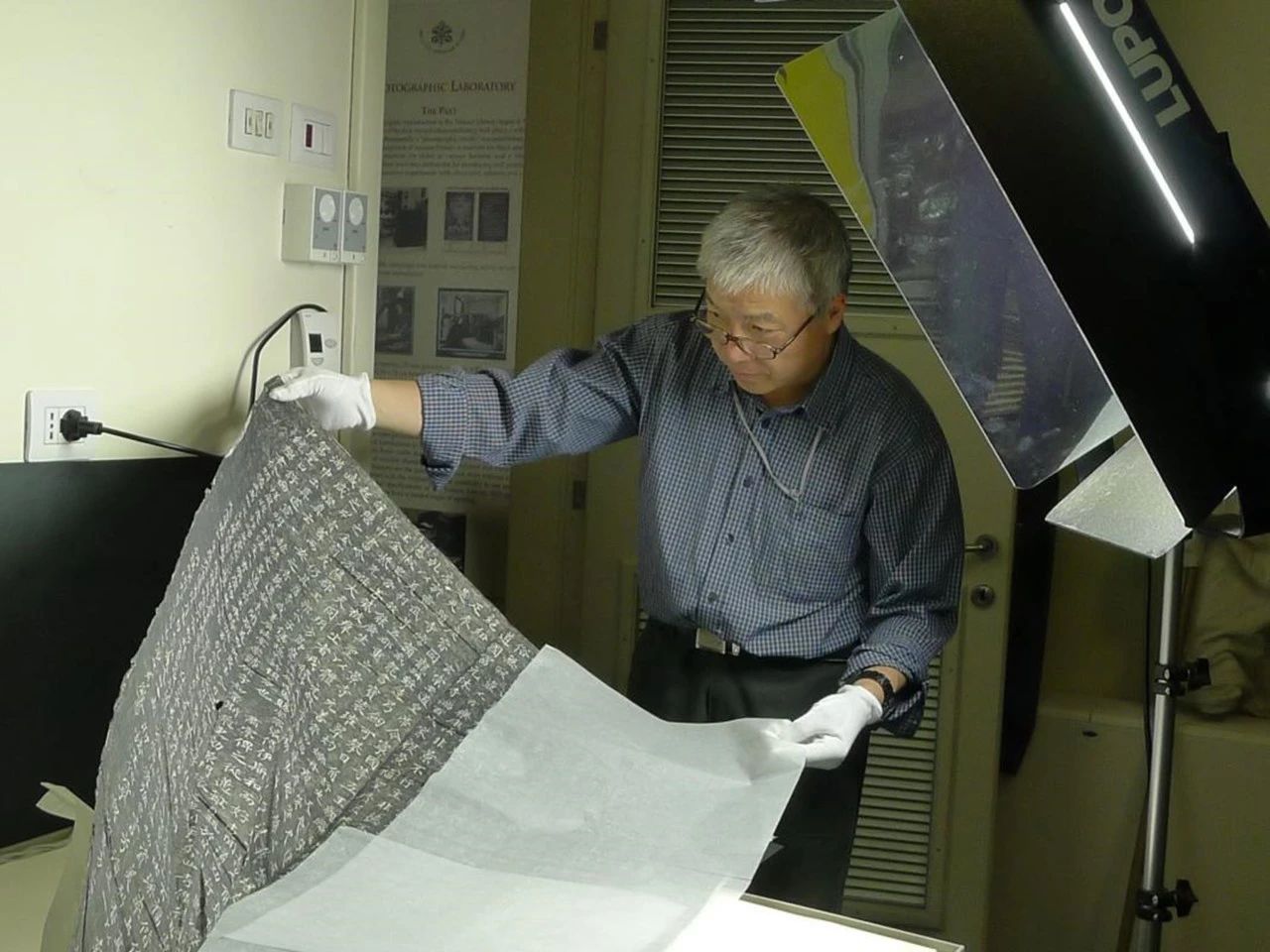

王国维在当时谈到了很多“碑”,例如突厥阙特勤碑、辽太祖碑等,这使任老师想到在梵蒂冈图书馆见到的《大秦景教流行中国碑》拓片。这幅拓片是近400年前传教士收藏的,具有重要的价值。明代天启五年(1625),此碑被重新发现后,有传教士确定了碑上的部分文字为叙利亚文。后来传教士又在出版物中公布了碑文的手抄临摹本,并对碑文中的汉字用拉丁文逐字注音、释义,称得上是在欧洲公开发表的第一部关于中文的字典。而后,陕西学者王徵与传教士金尼阁(Nicolas Trigault,1577-1628)共同编纂了《西儒耳目资》,为传教士学习汉语编写了表格,后来成为中国现在所用的汉语拼音的基础,梵蒂冈图书馆中也藏有该书。

▴

任大援老师在梵蒂冈图书馆阅览《大秦景教流行中国碑》拓片

二

任大援老师随后介绍了梵蒂冈图书馆的藏书情况。欧洲一些著名图书馆都收藏有数量不小的中国古代文献,如法国国家图书馆、俄罗斯圣彼得堡国家图书馆、西班牙马德里国家图书馆、罗马耶稣会档案馆、梵蒂冈图书馆等,这些图书馆的中文藏书目录大部分已经公布。梵蒂冈图书馆所藏中文文献的特点在于比较完整,虽未完全公开,但能够满足研究的需要。而被伽利略誉为“不朽的图书馆”的米兰昂布罗修图书馆,其中文藏书均已公开,所藏马可·波罗手稿,曾对传教士产生很大的影响。

梵蒂冈教廷与东方国家的外交关系可以上溯至十三世纪。梵蒂冈档案馆收录有相关的文献反映了当时教廷和一些东方君主的书信往来,法国作家蒙田(Michel de Montaigne,1533-1592)在其《旅行日记》中讲到1581年3月6日他对梵蒂冈图书馆的访问,他在那里见到了中文图书。其实比他更早,也有人在梵蒂冈图书馆见到过中文字母表。但真正批量的收藏,则是17世纪之后传教士的贡献。梵蒂冈图书馆的藏品包括约7000部中文文献,其中1911年前出版的古籍在2000部左右。关于这些文献进入梵蒂冈图书馆的过程,特别要提到四位神父,分别是耶稣会士柏应理(Philippe Couplet,1623-1693)、傅圣泽(Jean-Francois Foucquet,1563-1740)、方济各会士康和子(Carlo Horatii da Castorano,1673-1755)和余天明(Giovanni Francesco OFM, 1656-1737)。柏应理在1685年捐赠给梵蒂冈图书馆大约500册中文书籍,康和子也将从中国带回的图书捐给该图书馆,傅圣泽从中国返回后所带的书籍和文献一开始在传信部(Propaganda Fide),后来转移到梵蒂冈图书馆。除以上外,梵蒂冈图书馆也得到了一些意大利东方学家的藏书,其中最著名的是蒙突奇(Antonio Montucci,1762-1829),他去世后私人藏书被卖到梵蒂冈传信部,由传信部又移交给梵蒂冈图书馆。蒙突奇收藏了多部字典且注重书籍的品相,也是值得研究的人物。此外,斯达理(G. Stary)出版过意大利和梵蒂冈写本目录,并鼓励高田时雄的研究,也值得关注。

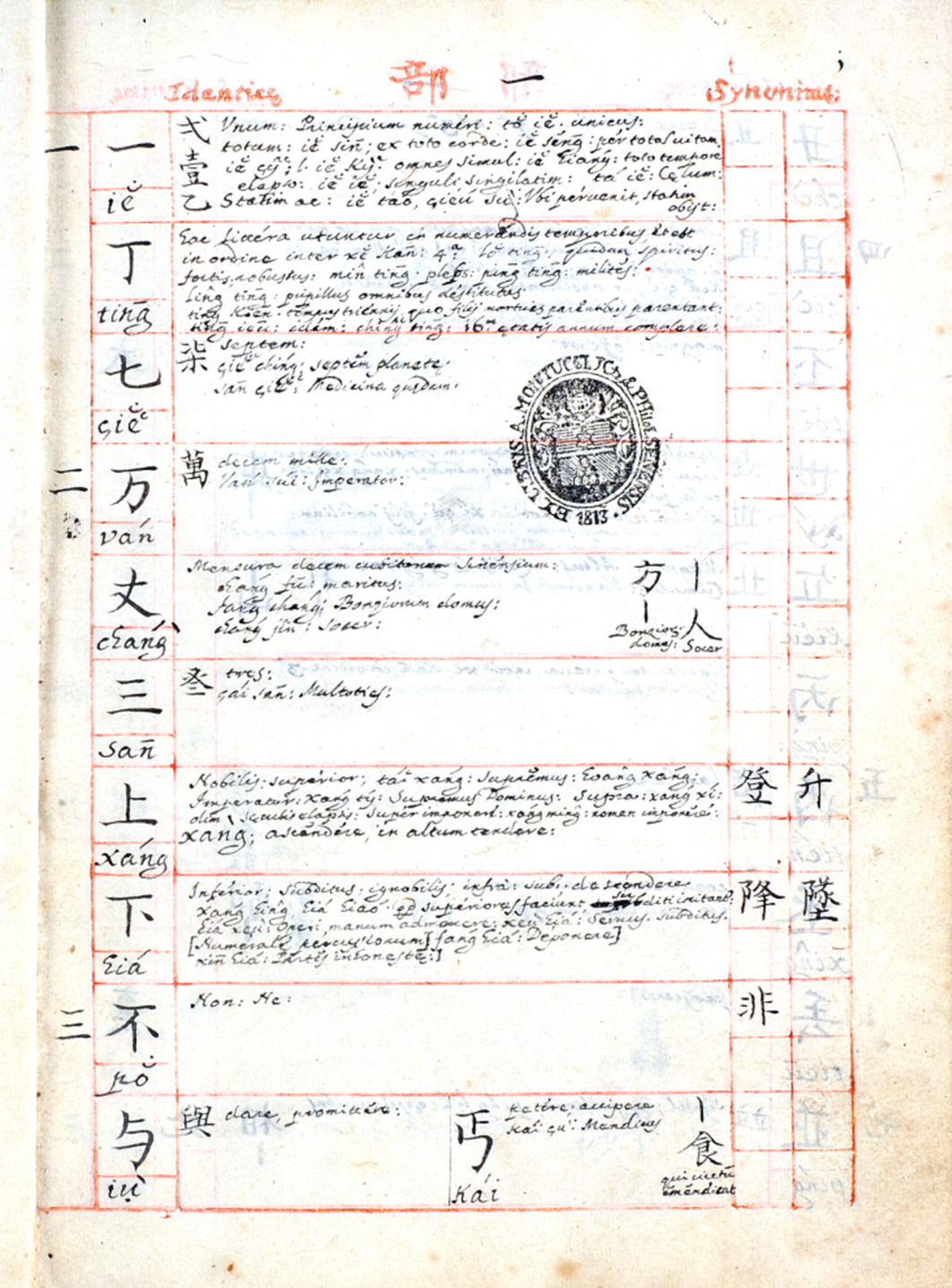

▴

蒙突奇所藏中文字典

梵蒂冈图书馆的中文藏书按照来源和版本情况,可以分为八个部分。即Barberini Orient(巴尔贝里尼东方收藏)、Borgia Cinese(波尔吉亚中国收藏)、Borgia Siamese(波吉亚暹罗手写本)、Rossiani Stampati(罗西亚尼刻印本)、Vaticano Estr. Oriente(梵蒂冈远东收藏)、Raccolte Prima(初次刻印本)、Palatio(巴拉丁收藏)以及Raccolta Generale Oriente(东方一般收藏)。因为图书来源不一,这八个部分的藏书数量多寡不一,后来也有一些变化。这些中文藏书内容丰富,不但有抄本、刻本,也有图片、绘画、拓片、地图、星图等等。其中也混有少量日文、韩文、藏文、蒙古文、满文、越南语和暹罗语的文献。

虽然梵蒂冈图书馆的中文藏书不是一个有计划的收藏,但仍然具有较高的文献价值和史料价值,对于研究中西学术交流史有重要的意义。任大援老师认为,这批中文藏书最重要的特色,从形式上而言主要有两点:第一,在欧洲的各大图书馆中,此类藏品,在梵蒂冈可以说是品种最多、最全、史料价值最高的,可以使读者看到16世纪至18世纪来华传教士的中文著作、手稿、译作的基本面貌,给学者研究这批文献提供了基础条件。第二,这批藏品中的一些历史文献、西学汉籍、儒学经典、小说、民间百科、字典等,是研究明末清初思想史文化史的重要资料,其中许多在大陆已经不易见到,对于我们理解和认识过去西方人怎样用西方的概念翻译中国的概念有所帮助。

▴

梵蒂冈图书馆(Vatican Apostolic Library)

梵蒂冈图书馆所藏中文图书被特别注意而加以整理,得益于三位著名学者。首先是法国汉学家伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)。他于1922年夏天访问了梵蒂冈图书馆,并对该馆的中文藏书进行了编目。这一编目的打印本如今仍存放在该图书馆的阅览室。第二位是意大利国立东方研究所所长富安敦(Antonino Forte,1940-2006),他发现了伯希和的梵蒂冈中文藏书编目打印本后,推荐给许多汉学家,并认为伯希和1922年来到梵蒂冈图书馆,是为了他的《大秦景教流行中国碑》的研究。第三位是日本学者高田时雄(TAKATA Tokio),他在富安敦的鼓励下,整理了伯希和目录,并且继续了伯希和的工作,整理了1922年之后梵蒂冈的中文藏书,做了伯希和目录的“补编”,于1995年及1997年分别在日本京都出版(英文)。

在中国,张西平教授早在上世纪90年代就一直关注这批文献。他数十次来到梵蒂冈图书馆,写下十一册读书笔记,并最终带领团队,与意大利和梵蒂冈图书馆等多方合作,以伯希和与高田时雄的目录为基础,整理影印了这批珍贵文献。目前,《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》已由大象出版社出版了三辑136册。这三辑文献价值较高,一是由于品种数量多;二是带有传教士较多批注;三是版本稀见。将要出版的还有第四辑词典类文献,主要有36种,都是稿本或抄本,对于研究语言学价值较高;第五辑补遗类,包括民间出版类、绘画、與图、星图类,其中有许多传教士在中国收集的晚明以来罕见书籍和手绘作品,同时有传教士用中文、拉丁文、法文写下的著作稿本等。与以往台湾和欧洲学者出版的影印本不同,丛书在每一种文献之前都附有一篇“题录”,包括卷数、作者、版本、梵蒂冈馆藏号、文献形态、内容等相关信息的介绍。

▴

《梵蒂冈图书馆明清中西文化交流史文献丛刊》

出版座谈会合影

这批文献在内容上有着三个方面的重大意义:第一,从文明互鉴史上看,历史上有三次西学来华(即佛教的传入、明末基督宗教的传入、马克思主义的传入),这批文献为研究西学第二次来华提供了大量资料,是在晚明中国学者李之藻(1571-1630)编辑的西学汉籍《天学初函》(1629)之后的一个资料方面的质的飞跃。当时在中国的耶稣会士有姓名可考者有467人,共有译著680多种,其中汉文的译著就有200多种,《天学初函》只收录了20部。这批文献的重新问世,大大弥补了以前资料的不足。第二,从中国与梵蒂冈的政治文化关系看,这次大规模复制工作,推动了民间的文化交流。第三,从学术发展看,从张元济先生1910年出国期间访问罗马教廷梵蒂冈图书馆,首次复制了南明朝重要文献算起,历经百年,阎宗临、王重民、尹达等一批学者前赴后继,为这批文献回归中国不懈努力。丛书团队踏前贤足迹,与梵蒂冈图书馆合作八年,使这批文献全部在中国公开出版,是汉学研究学术史上的大事件。

三

从梵蒂冈图书馆所藏中文文献的收藏、整理状况引申开去,任大援老师随后介绍了明末清初“欧藏汉语西学文献”的研究状况。他从“天学”这一概念谈起。所谓“天学”,是明末的说法,内涵有二,一是天主教神学(天主之学)及其相关的西方学术(历史、文学与艺术等),二是天文历算乃至自然科学(天算之学)。二者都带有一个“天”字。另外一个例证是,上面提到李之藻编辑的《天学初函》将“天学”分为“理编”与“器编”。理编对应“天主教学问”,器编则对应“天文历算之学”。对“天学”相关文献,学术界有各种称呼,有人称之为“汉文西学经典”,也有人称之为“西学汉籍”,还有人从翻译和语言文学的角度称之为“基督(宗)教文学”。在欧洲所有藏有中文经典文献的图书馆中,几乎都兼具西学汉籍和中国古籍,大公共图书馆更是如此,任老师认为可以将这一批文献称为“欧藏汉语西学文献”。

▴

梵蒂冈图书馆所藏各类中文书籍

天学的经典代表性著作,就是《天学初函》。该书是明崇祯二年(1629)李之藻在杭州主持编刻的中国历史上第一部天主教丛书。如前所述,该书分为理器二编,理编9种,收入艾儒略著《职方外纪》《西学凡》(唐景教碑之篇附有《景教流行中国碑颂并序》、李之藻《读景教碑书后》),利玛窦著《畸人十篇》《交友论》《二十五言》《天主实义》,庞迪我著《七克》,利玛窦、徐光启合著《辨学遗牍》,毕方济著《灵言蠡勺》;器编10种,包括熊三拔著《泰西水法》,李之藻著《浑盖通宪图说》,利玛窦、徐光启合译《几何原本》《测量法义》,熊三拔著《表度说》《简平仪说》,阳玛诺著《天问略》,利玛窦、李之藻合撰《同文算指》《圜容较义》,徐光启著《勾股义测量异同》。目前学界已经积累了一定的对“欧藏汉语西学文献”的资料整理与研究成果,如黄兴涛《明清之际西学文本》、周振鹤《明清之际西方传教士汉籍丛刊》、邹振环《晚明汉文西学经典:编译、诠释、流传与影响》、谢辉《明清之际西学汉籍读本》、台湾学者李奭学《晚明天主教文学翻译笺注》以及法国学者梅谦立《齐家西学》《童幼教育》《天主实义》等等。

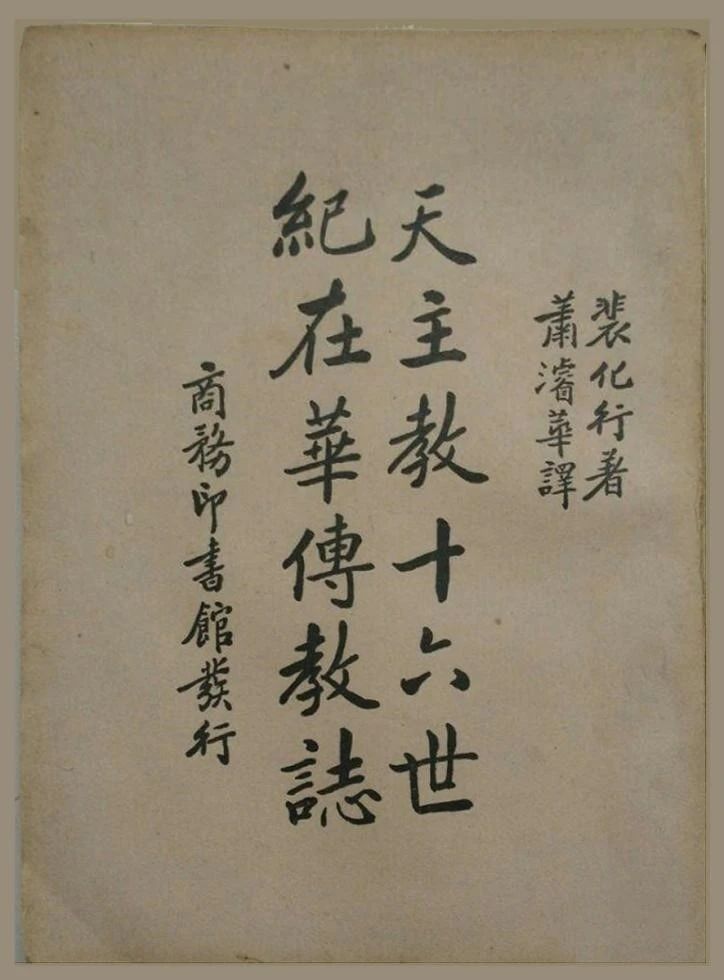

任老师也提出了自己对于“天学”的再思考。他介绍了法国耶稣会士裴化行(Bernard Henri,1889-1975)所著《天主教十六世纪在华传教志》一书。裴化行又名裴百纳,1924年入华,于天津农工商大学担任科学教授,1925年在担任天津耶稣会会长的同时任天津工商学院第二任校长。裴化行的《利玛窦神父传》(上下两卷,1937)由管震湖译出并于1993年由商务印书馆正式出版发行。裴化行的《天主教十六世纪在华传教志》,1936年6月出版,经萧濬华翻译在商务印书馆出版。从裴化行1937年发表的文章《明末中国的基督教人文主义研究》,可以看出从裴化行入华之后至1937年之前曾对早期天主教在华传教史进行梳理,并在梳理的过程中逐步深入,从多个领域不断进行总结、述评和研究。裴化行主张的“明末中国的基督教人文主义”受到伊拉斯谟(Erasmus,1466-1536)的重要启发。而任老师在此基础上提出,晚明“天学”与启蒙的“知识考古”,与基督教的“正道”之说存在着张力。

▴

《天主教十六世纪在华传教志》

裴化行 著;萧濬华 译

商务印书馆,1936年

传教士到中国会所编撰的“西学汉籍”,有些被称为“正道”书籍,也有“正道故事”的说法,这是可以再讨论的。“正道故事”中引用的很多内容来自古希腊罗马文学,是欧洲文艺复兴风靡一时的内容,也潜移默化地影响了西方传教士,他们将这些内容编写进中文书,介绍给中国儒生,这一过程也可以称为“知识考古”,可以印证裴化行所说的“基督教人文主义”的概念。

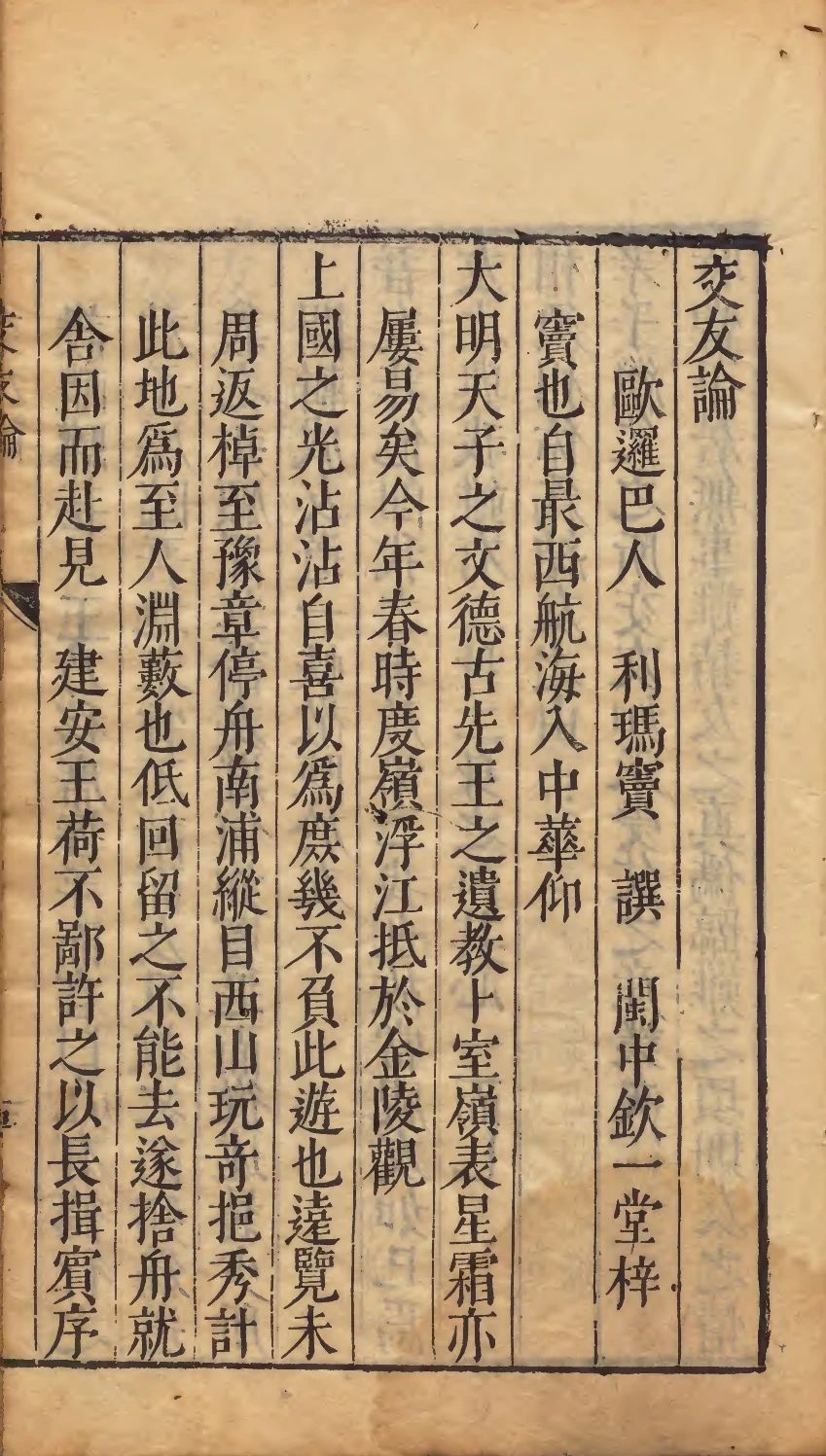

任老师随后分享了两个具体的“知识考古”案例。其一,利玛窦的《交友论》(万历二十三年,1595)一书中提到:

历山王(即亚历山大)未得总位时,无国库;凡获财,厚颁与人也。有敌国王富盛,惟事务充库,讥之曰:“足下之库在于何处?”曰:“在于友心也。”(典出:Plutarch,Life of Alexander)

利玛窦实际上是把欧洲文艺复兴时期崇尚的古希腊时期的寓言告诉中国人,将欧洲的人文色彩传播至中国。

▴

《交友论》

明刻本

其二,阳玛诺《圣经直解》中载:

古贤设喻曰:有人贪甚,名但大落(Tantalus)。逝世下地狱,狱王定罪曰:“贪哉,在世财盛而饥,库充而渴,当以永饥渴罚之。”急呼狱卒,命置河滨茂树之间。树枝多实:皆孕近口。但大落口渴,腹馁欲饮,低头河退,口仍干枯。欲食伸手,枝实皆上,腹仍空枵。嗟夫,近河而渴,近食而饥,贪人正像也,贪人之正罚也。

这一典故出自奥德赛的《荷马史诗》,是古希腊罗马时期的名著,正是文艺复兴时期为欧洲人熟知的材料。

这些例子经过当代学者艰苦的考证发掘出了出处(例如高一志《达道纪言》中有“阿哩汝”,经李奭学考证是荷马Homer/Omero)。这些文字,可以理解为是为传教服务(例如《圣经直解》,外表上就是解释《圣经》),也可以说是西方传教士在中国开始的知识启蒙。最后,任老师指出,学者需要审慎地评估传教士来华的影响,不能一概而论。这方面,还有大量的工作要做。

▴

讲座现场

提问交流环节,欧阳哲生老师指出,任大援老师二十年来所做的文献整理的工作意义重大,任老师此次的介绍也为初入中西文化交流史的后学提供了门径。现场聆听讲座的部分老师、同学针对西班牙汉学、梵蒂冈图书馆所藏教育史料以及民族文献等提出了问题和思考,任大援老师逐一进行了回应。