2024年3月25日晚,“北大文研讲座”第320期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“比较何以有效?——比较科学技术史的贡献与前瞻”。德国柏林马克斯·普朗克科学史研究所所长薛凤(Dagmar Schäfer)主讲,北京大学历史学系助理教授郭津嵩主持。

比较方法是重要的历史分析方式。薛凤老师概括,历史学者中常见的比较方法有:比较时间线;比较同一时间发生于不同空间或地区的事件;纵向比较不同时代的事物。生活于晚明的历史学者王夫之同样重视比较,认为没有一种文化能与宋代文化相比。中国传统学术史上常见的是这种纵向比较,很少有跨越不同文化的比较。但是,异文化的比较在科学史、技术史、医学史中却是不可回避的工具。然而,学者对于比较的出发点和参照点,往往缺乏清醒的思考。比较方法的应用是否有效,时常成为批评和争议的焦点。可以说,比较科学史是历史研究中的一个“重灾区”。

薛凤老师指出,比较方法在科学史研究中是无法避免的。比较不单纯是为了参照或批判,更能导向历史的关联性和多样性。问题在于,历史学家的比较分析至今还没有放弃一个前提:共时性。这种比较框架往往引向发展性叙事(developmental narrative)的格套。薛老师认为,我们应当反思这种比较的有效性。接下来,她借用了电影《时光大盗》(Time Bandits,1981)的故事框架。影片讲述的是热爱历史的男孩凯文在小矮人带领下开展的一场穿越时空的旅行。讲座内容与这场冒险一样分为五个段落。

一

薛老师指出,历史研究领域的撕裂始于20世纪80年代。这体现在:研究视野开始具有全球性,美国和西欧的历史研究越来越多地受到后殖民主义的批判。到底是否应当进行比较,比较的正当理由是什么,就成为学者争论的话题。

▴

Science and Civilisation in China

Joseph Needham

Cambridge University Press, 1985

2016年,法国数学史家林力娜(Karine Chemla)回顾这一时期的学术史时指出,李约瑟(Joseph Needham)的《中国科学技术史》(Science and Civilisation in China)系列著作,由于比较研究而光芒灿烂,也因为同样的原因而受到诟病。李约瑟认为应当诚实地面对不同文化的特征,对古代希腊、现代欧洲与其他地区一视同仁。对于不熟悉中国科学史的学者,李约瑟的著作仍是重要的资料来源,但在东亚研究领域内,李约瑟的方法论早已成为反思的对象。1993年,席文(Nathan Sivin)指出,李约瑟的许多比较都脱离了概念、价值观、人群等语境。此后,他与Geoffrey Lloyd合著的The Way and the Word:Science and Medicine in Early China and Greece出版,指出了比较在理解科学变迁中的重要性:“比较让那些志得意满的(历史)书写变得沮丧”, “让那些从前被认为不重要的东西变得重要”。更有建设性的比较方法,使得缫丝机、珠宝、青铜等工艺品都变成了反映技术发展的极有价值的宝贵资料。不过,薛凤老师也提醒,席文等人的比较采取了“西方-东方”的框架,仍是非常传统的方法。

二

历史学家在20世纪初就已意识到不同文化有获取和保存知识的不同手段,包括技术、物质、言传、身教等不同方式。人类学和社会学的理论得到关注,历史学者认为有责任替不能发声的当事人发声,权力和知识不平等的问题被摆上议程。无论是微观史还是宏观史都会强调空间与文化的不同,并扩展到国别差异和本地风格。在中国研究中,薛老师举出的一个典型例子是,耶稣会传教士与中国人的往来不再被视作文化传播的故事,而是明代学术网络和欧洲知识界之间的交流和互动。

▴

十七世纪欧洲版画中的利玛窦与徐光启

学者对于比较研究持有不同的态度和看法。当全球史取代帝国史之后,美国学者王国斌(R. Bin Wong)和彭慕兰(Kenneth Pomeranz)指出,应该比较的是地区,而非文明或文化。中国学者李铁强、邢润川激烈批评科学史家,呼吁应当澄清比较研究的参照点(reference point for comparison)。Lewis Pyenson则将科学史中的比较方法描述为一种分裂繁殖式(fissiparous)的知识生成效应。Floris Cohen则悲观地认为,中国与西方的自然哲学之间没有可比性。

三

接下来,薛老师提到了她在2000年前后马普所组建科学史独立研究小组的经历。学者们通过比较研究将分析焦点放在差异上,并开始进一步考虑如何在现代社会中给这些知识合适的位置。Pamela Smith主编的《交缠的旅程》(Entangled Itineraries:Materials, Practices, and Knowledges across Eurasia)就是通过比较找到新视角和新问题的例子。薛凤老师将这一时期称作“大s”的时期,知识、传统、科学、技术、医学、文化等概念都被复数化(knowledges, traditions, sciences, technologies, medicines, cultures等)。去殖民化的研究以及更广阔的“s”研究,将这种多元性的思考带入到当代政治当中。中国也日益强调自身的文化意涵,将区域研究作为方法,主张提出一种区别于西方现代化模式的关于中国自身科学的历史叙事。

▴

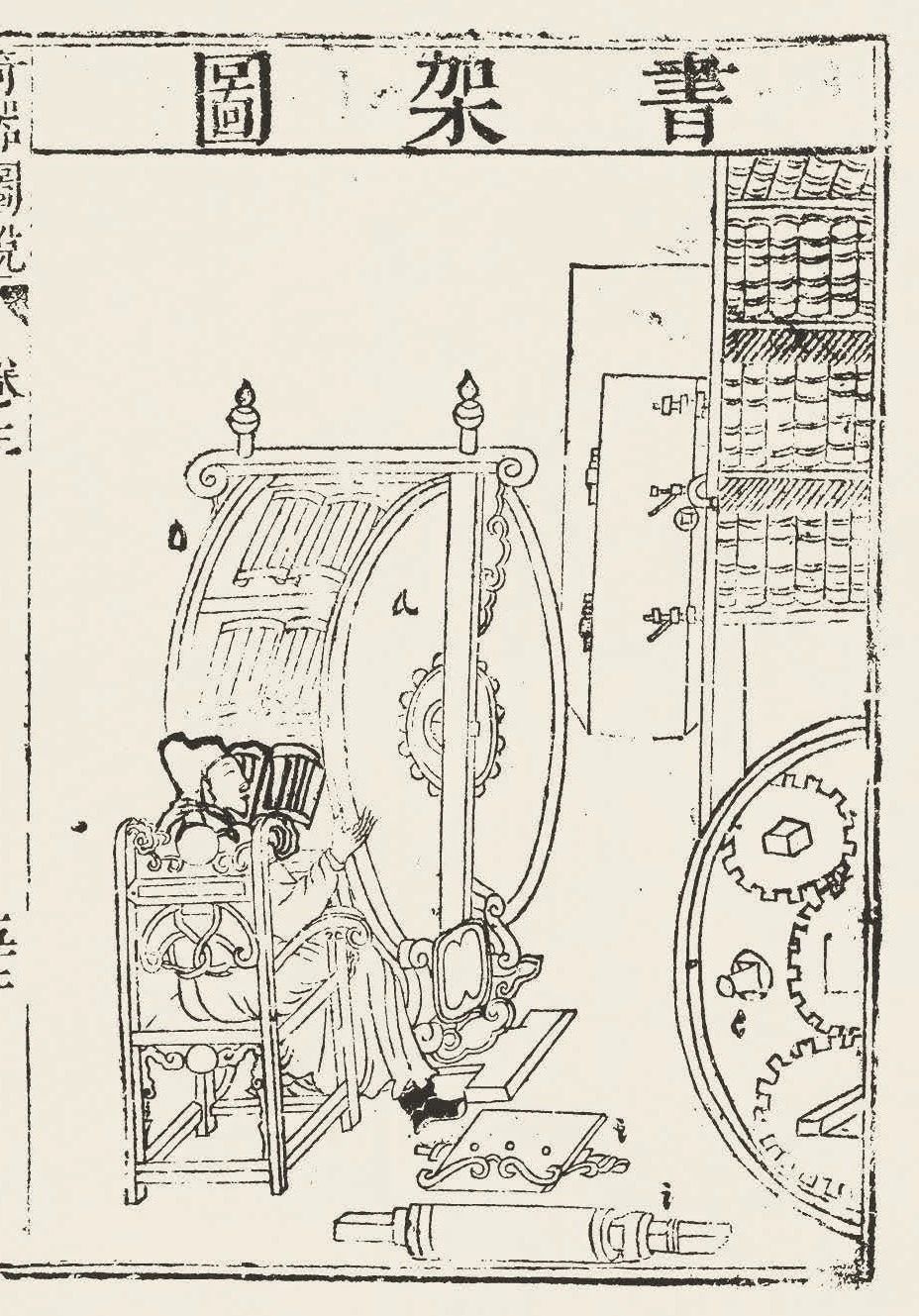

《远西奇器图说·书架图》

明崇祯刻本

四

当历史变成了现实政治,地方知识史被政治化、经济化。不仅是欧洲,日本从20世纪70年代以来一直尝试在国际范围内保护本国手工艺,如今联合国教科文组织呼吁的文化遗产保护,已成为被普遍接受的做法。薛凤老师认为,这其实与科学史学关联密切。科学史家们关心的知识,不仅在文本中得到记录和保存,更凝结于物质文化当中。譬如具有核心地位的皮革与制作皮革的技术,虽然很少见于中文文献记载,但却常有实物在墓葬中被发现。

▴

皮甲

公元前8-前3世纪

美国大都会博物馆藏

这样一来,如何给“做皮革”这样的实践活动在知识世界中定位,就成为一个问题。近代初期的欧洲人将之视作炼金术的一种;李约瑟为了证明中国存在科学,则将制作皮革归入科学的类别;而最新的材料科学分析方法,则可以更深入地揭示皮革制品的工艺和技术信息。在这个例子中,中国当时的知识、西方当时的知识、当代的科学技术知识都构成必要的参考点。回答为什么某些知识没有得到明确记录的问题,同样离不开这些参考点之间的相互映照。

薛老师总结道,进入21世纪后科学史领域的研究发生了新的变化:重视各个文化中的非文本形式的知识,同时给予蕴含在物品中的知识以新的意义,认为这些知识形式对知识的发展起到了重要作用。她希望反思包括“非物质文化遗产”在内的对知识进行命名和“保护”的方式。

▴

《天工开物》

[明] 宋应星 著

明崇祯刻本

如今,拥有知识的衡量标准是科学和法律。皮匠作为工艺人,社会性地运用他们的知识,是特定共同体的一部分。这种知识是一种文化形式,不为个体独家拥有,也不能与共同体分离。要想从法律上拥有知识,就必须要把它当作非物质文化遗产来管理,皮革制作于是转化为了一种集体性的财富,成为具有民族、历史等意义的政治筹码。而想要保护不同知识形式的学者,可以提升一些本不被视作科学范畴的知识类别,并申请保护。薛老师指出,国家由此从每一位从事这项工艺的个体工匠手中夺走了这项知识的拥有权。在未来,将要淹没我们的不是物品,而是历史知识和科学的碎片。而如果说有一种中国未来主义的话,那它的理念就要具备这样的可能性:政治家和具有普世科技观的人,可以同时兼顾历史文化遗产,以及现代主义的技术官僚式、实证主义式的对科学的崇拜。

五

最后,薛凤老师提出了两点建议:其一,科学史、人类学、社会学研究者在进行比较时必须小心谨慎。在一个由知识驱动的世界中,知识不能被划分和出售。如果出现这样的世界,一些人拥有知识,另外一些人拥有宇宙论或文化,前者就会占上风。其二,比较采用的参照点应由实际问题而非历史时间线来决定。正如Michael Werner和Bénédicte Zimmermann指出的那样,共时比较是一种现代目的论的产物。应当从研究对象的时代出发去理解和解释研究对象。我们都受制于普遍规则,也都必须接受特殊模式的分布。不同物质世界的一体性,存在于人类思维当中,这构成了人类知识比较观的实际参照点。

评议环节

▴

讲座现场

讲座最后,在场同学们就如何理解“知识的划分和出售”,“知识的经济不平等”,比较方法在当代科技史中的运用,如何保护在当代社会中既已脱离使用语境的文化遗产,中国传统中工匠为何无名等问题提问。薛凤老师逐一解答。讲座在热烈的讨论氛围中落下帷幕。