2024年3月28日下午,“北大文研讲座”第321期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“花之安与中国美学问题”。本次讲座由杭州师范大学艺术教育研究院特聘教授李庆本主讲,北京大学历史学系教授欧阳哲生主持。

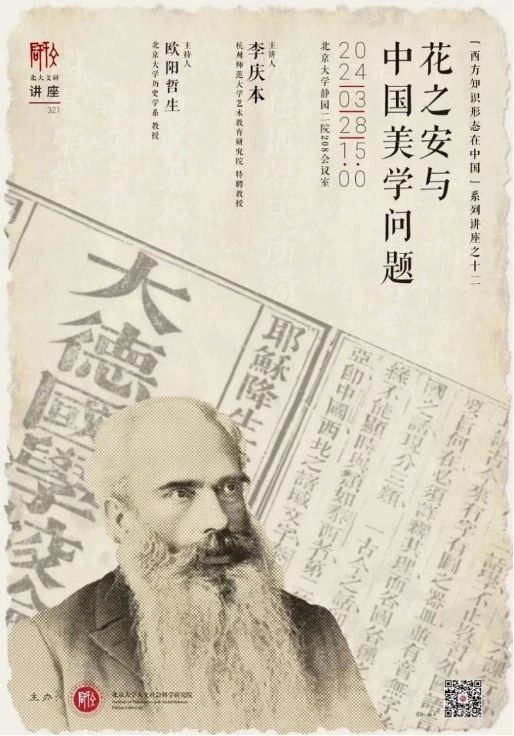

首先,李庆本老师介绍了美学在中国的学科背景及其与汉学家花之安之间的密切联系。上世纪九十年代乃至更早的时期,研究界普遍认为王国维真正奠定了中国美学的学科地位,但自2000年黄兴涛的《“美学”一词及西方美学在中国的最早传播》一文发表之后,这个说法遭到怀疑。许多学者沿着此文的看法,开始将中国近代美学的缘起追溯到1875年花之安的《教化议》。花之安(Ernst Faber)是19世纪德国新教传教士。他于1865年受礼贤会(Rhenish Missionary Society)派遣来华传教,1888年获杰那大学授予的神学博士学位。1880年与礼贤会脱离关系,独立传教。1885年加入同善会。翌年赴上海,专事著述,用儒学思想来诠释基督教义。其著有《儒教汇纂》《德国学校论略》《自西徂东》《泰西学校论略》《教化议》《人心论》《性海渊源》等书,被誉为“19世纪最有造诣的汉学家”。《教化议》中有言:“救时之用者,在于六端,一、经学,二、文字,三、格物,四、历算,五、地舆,六、丹青音乐”。黄兴涛认为花之安率先在中国创用“美学”一词,是因为他将“丹青”和“音乐”合为一类,并括弧注“二者皆美学,故相属”,即二者皆属“美学”。这一用法与该词的现代意义大体一致,而此前似乎并未有人如此使用。该看法对美学界影响极大,有的中国美学史著作也采用这一说法。

而再度考证表明,黄兴涛所据《教化议》的版本存在疑点。聂长顺曾指出,其依据的版本实际是1897年商务印书馆出版的《泰西学校·教化议合刻》,并猜测该句为合刻时所添。最具实质性的证据在李庆本老师于2020年购得的1875年木刻版的香港礼贤会藏板《教化议》中呈现。经查证,书中内容的确没有括弧中的“二者皆美学,故相属”这句话。另外,王德胜、杨国龙在《现代中国美学发生问题考略》(2021)一文中还找到了《教化议》的光绪元年羊城小书会真宝堂藏板。其与香港礼贤会藏板完全一致,可作为推翻“花之安于1875年《教化议》中率先使用‘美学’一词”说法的再度佐证。

▴

[德]花之安:《教化议》

礼贤会藏板,1875年

而如何解释1897年版的《泰西学校·教化议合刻》出现的“二者皆美学故相属”?李庆本老师认为,正确的句读应当为“二者皆美,学故相属”,而不可解读为“二者皆美学,故相属”。首先,花之安在该卷第二节“学问之训”的开篇便已指出,其论述围绕的是比“大院”(大学)更重要和更基础的“小院”(小学)课程。因而上述“六端”不是德国大学课程的名称,而是指小学起便应培养的六种技能。小学课程中则不可能出现“美学”,只能是绘画、音乐这类美育课程。其次,何以判定该句为“二者皆美”?花之安在后文中亦有交代:“音乐与丹青,二者本相属。音乐为声之美,丹青为色之美。”他所欲强调的是二者之“美”,而并非介绍“美学”。联系上下文可知,花之安并没有创用“美学”这个词,黄兴涛文章所称出现“美学”一词实际是由错误的标点所致,而并非原文含义。

尽管如此,花之安并非没有用汉语翻译过Ästhetik一词,而是采取了别种译法。1873年,花之安用中文撰写出版的《大德国学校论略》里将太学院(大学)的课程分为经学、法学、智学、医学四类。其中,李庆本老师认为,“智学”这个名称很可能是源自中世纪基督教传统中的“自由艺术”这个名称。加洛林文艺复兴时期的重要宗教学者和修辞学家拉班(Rabanus Maurus)在其著作《牧师教育》阐述了七种“自由艺术”(liberalium artium),包括:语法、修辞、辩证法、算数、几何、音乐、天文。“美学之父”、德国哲学家鲍姆加通(Alexander Gottlieb Baumgarten)在对“AESTHETICA”进行界定的时候,认为美学是“自由艺术的理论”(theoria liberalium atrium),用的也是这个词的固定搭配(liberalium atrium),而不是通常的ars一词。我们今天所讲的文理学院以及“新文科”,其实也源于这个词,尽管词的含义已发生了很大变化。

▴

[德]花之安:《大德国学校论略》

羊城小书会真宝堂藏板,1873年

接着,花之安又将“智学”细分为“八课”,其中“如何入妙之法”课的内容如下:“论美形,即释美之所在:一论山海之美,乃统飞潜动植而言;二论各国宫室之美,何法此鼎建;三论雕琢之美;四论绘事之美;五论乐奏之美;六论词赋之美;七论曲文之美,此非俗院本也,乃指文韵和悠,令人心愜神怡之谓”。就内容来看,“如何入妙之法”基本与Ästhetik的含义对应。

可以看到,花之安并没有直接使用“美学”这个词。在他之前,也已有许多人尝试将美学译入汉语。约在《教化议》出版的十年之前,基督教中华传道会传教士罗存德(Wilhelm Lobscheid)于1866年编写的《英华字典》中最早用汉语翻译了“Aesthetics”一词,译为“佳美之理”“审美之理”。李庆本老师指出,其出处应为1847年版的《韦氏词典》,当中第一次以英语收录了“Aesthetics”一词,释为“The science which treats of the beautiful, or of the theory and philosophy of taste”——基本等同于“美学”的术语概念。之后,谭达轩作为最早对“Aesthetic”进行翻译的中国人,在其《华英字典汇集》中将该词译为“审辨美恶之法”。中国基督教圣公会早期的华人牧师颜永京于1889年翻译出版了美国传教士约瑟·海文(Joseph Haven)的《心灵学》,其中有一段讲到美学相关的内容,将“the science of the beautiful”翻译为“艳丽之学”。其子颜惠庆在编纂《英华标准双解大辞典》时亦沿用了这一译法。真正将“Aesthetics”创译为汉字的“美学”一词的仍是日本学者中江兆民。他受日本政府文部省的委托,将法国美学家欧仁·维隆(Eugene Veron)的《美学》(1878)翻译为《维氏美学》(1883)。后来,康有为于1897年所编写的《日本书目志》中收入了这本《维氏美学》,因此可以视为最早将“美学”一词引入中国的人。

▴

[日]中江兆民:《维氏美学》

文部省编辑局,1883年

随着该词进入中国,“美学”也经历了一个学科化的过程。1899年,北京京师大学堂出版了《日本东京大学规则考略》,其中对东京大学“美学”课程设置做了详细的介绍。1902年,时任京师大学堂管学大臣的张百熙以日本调查报告为基础制定的《大学堂章程》 (俗称“壬寅学制”),其分科明示为“略仿日本例”而定。彼时学习日本成为风尚。不仅课程设置上仿照日本,教员也多从日本学者中聘任。1903年,京师大学堂辞退西人丁韪良,转聘日本服部宇之吉、岩谷孙藏、高桥作卫为教习,而这些日本教习在课堂中便多有兼及美学者。

1904年初,张百熙、荣庆、张之洞等人组织制定《奏定大学堂章程》,即“癸卯学制”。与之前的学制相比,癸卯学制调整了学科,而“美学”课程被列为“建筑学门”18门主课之外的“补助课”之一。此举引发了王国维先生的强烈不满,当即写文批评该学制不重视哲学学科。也正是在1904年,王国维先生发表了堪称奠定中国近代美学基础的重要文章——《红楼梦评论》。在这篇文章当中,他用叔本华的美学理论来解读《红楼梦》,认为《红楼梦》的美学价值就在于其是“悲剧中的悲剧”。李庆本老师指出,虽然王国维并非最早提出“美学”一词的学者,但之所以将其视为中国近代美学的奠基人,便在于其确立了中国近代美学的学术和话语范式。王国维将“美学”这个术语应用于中国语境下的分析,形成他自身的理论话语,这种学术范式的可模仿性、可复制性使其历久弥新。

▴

1905年前后,莆田官办学堂的课堂

尽管“以西释中”的范式在当下存在诸多批评,但这种范式仍是具有重要的学术和文化交流意义的,是中华文化“走出去”所必须使用的一种阐释方式。周恩来总理用“中国的《罗密欧与朱丽叶》”来向外国友人解释《梁山伯与祝英台》,简洁明了,能立刻让西方人心领神会。另一方面,文学艺术所包含的人性与情感、人的基本欲望在世界范围内应当都是共通的,差异仅在于不同的地理环境与文化传统下的人们表达和实现它们的方式,而这一点有别于政治经济领域的理念。可见,“以西释中”并不代表立场的偏颇。相反,许多外国传教士在进行跨文化阐释时采用“以中释西”的方式,其立场却往往是站在西方的。对于中华文化的跨文化传播方式的选择不能仅停留在“中西二元论”的表面,而应充分认识人文学科的共通性,促进彼此之间的交流互鉴。

▴

李庆本老师在讲座中

讲座尾声,欧阳哲生老师从概念史的角度对本次讲座进行了总结,指出“美学”一词在中国译法的变迁包含着深刻的文化内涵。李庆本老师同与会师生就跨文化交流方法、《大德国学校论略》与中国教育史、“术语”与“话语”的辨析等问题进行了交流探讨。