2018年3月10日晚,“北大文研讲座”第七十四期第一讲在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“作为国家制度的家国天下”。文研院学术委员、北京大学法学院教授朱苏力主讲,文研院院长、北京大学历史学系教授邓小南主持,北京大学历史学系教授阎步克评议。

在中国历史中,家、国、天下一直是中国政治文化秩序的重要构成。朱苏力教授在他的新作《大国宪制:历史中国的制度构成》中便以此为主题,从国家制度的角度重新审视三者的关系。

《大国宪制:历史中国的制度构成》书影

讲座开始,朱苏力教授首先介绍了家、国、天下作为国家制度的具体内涵。纵观历史,中国的制度总体上可以划分为三个派别:家的制度,国的制度和天下的制度。其中,“家”是普通人的生活共同体,是最真实的生活世界,以由血缘关系维系的农耕村落为基础;“国”是农耕村落构成的政治共同体,在地理位置上以中原传统农耕区为核心;“天下”指“国”之四周广阔但与中原农耕区有包括冲突在内的重要关系的非农耕区,即传统意义上的“塞外”,包括西北、正北,东北、西南等地。对于普通的农耕百姓来说,自给自足的“家”已经构成了全部的生活事件,他们会感受到“国”和“天下”对自己生活的影响,但几乎不会考虑“国”与“天下”的问题。考虑这两者的是从“家”中逐步产生的但在人口中仅占少数的政治精英团体,主要是后来的读书人,政治上组织起来的读书人也即官僚构成了这个“国”的最政治的那一部分,即state。可以看出,家、国、天下作为三个不同层次的制度,在中国历史中分别扮演了不同角色。

那么,三者之间的关系究竟是怎样的呢?朱苏力教授给出了两种主流的理解思路。其一是儒家的思路,即《礼记》中谈及的“修身,齐家,治国,平天下” 。这也是教导政治精英该如何实现自己的政治抱负——若要平天下需先治理好国家,而治理好国家需以齐家作为前提。但是,儒家的这种逻辑显然是不严格的。很多史实都可以证明,“齐家”不一定能“治国”,能“治国”“平天下”也不代表家庭和睦。另一种是道家的思路,更务实地强调“以家为家,以天下为天下”。也就是说,虽然家、国、天下相互勾连,但实际上,三者各指向不同的层面,它们之间的关系也不是自然而然可以推导出来的。

鉴于农人大致生活在大致自给自足的血缘村落中,而且大量经验也都表明典型的农耕文明本身未必需要一个国,尤其是疆域辽阔政治统一的大国,朱苏力教授提出了一个问题:那为什么中国至少从西周开始就已经形成了一个较为统一的“大国”?且在之后的历史中即便历经数次分崩离析,还是可以“重新收拾旧山河”,总会形成新的统一体?朱苏力教授认为可能有两个决定性因素:一是中国古代的农耕文明主要位于河水经常泛滥的黄河中下游,二是北方游牧民族给中原农耕民族带来了持续的威胁。这两大因素贯穿中国历史,推动着华夏大地上的国家建设和朝代更迭。

朱苏力教授

接下来,朱苏力教授对这两个因素做出了具体解释。首先是黄河泛滥的问题。中国是以中原农耕区为核心慢慢兴起的,黄河泛滥对农民来说便是关乎生计的大事。但是,一家一户的小农是没有能力抗洪的,即便是若干村落联合也难以有效地解决水患。因此,必须出现一个强有力的统治者解决黄河问题。这个统治者可以把分散在各处的农民组织起来,集中力量去修坝开渠、维护河道——小农经济下对政治精英团体的需求便出现了。此外,黄河治理也带来了一些更为具体的需求:首先,治理黄河需要理论水平和技术支持,这些专业知识不是在“家”的层面可以推广开来的;其次,黄河泛滥带来的威胁也会促使各个小国联合,比如春秋时期位于黄河下游的齐国便与黄河中下游的其他国家订立盟约,要求在治水问题上“不得以邻为壑”,以防止上中下游不配合的问题;另外,说是黄河治理,实际是黄河流域以及这一代的众多河流的治理,这是一项跨地区的事业,需要国家层面的组织和调控。总之,黄河泛滥的问题只有在广阔的地域中并在强有力的国家组织下才能得到解决。

其次是游牧民族的问题。在中原农耕区以外还有大片的非农耕区,非农耕区的游牧民族经常与中原的农耕民族发生战争。但即便是一方占领了另一方,也不可能长久地在农耕区发展畜牧业,或在非农耕区发展种植业——这种农耕区与非农耕区的划分是由地理、气候条件形成的,非政治、战争可以改变的。在古代的生产力条件下,特别是当北方气候寒冷,草场萎缩,游牧文明南下中原,就会与农耕文明爆发直接的激烈的生存冲突。游牧民族有人数优势和骑兵优势,广阔的北方相邻区,单靠一个或几个村落的力量是无法对抗游牧民族入侵的。但两种形态迥异的文明之间有着割不断的联系。比如农耕文明虽然有较强的独立性,可以基本自给自足,但仍对游牧民族的马、牛、羊和皮毛制品有大量需求。游牧民族更是在很多方面要完全依仰赖农耕文明的进口,比如粮食茶叶、丝绢麻布、金属冶炼等等。

但两种文明不能完全分离。这一点因此体现在中国政治文化精英的认知中:司马迁就在《史记》里将生产牛马的塞北地区也纳入到了中国物产的讨论之中,但其实这些地区的绝大部分在当时还处于匈奴控制之下。换言之,虽然中国一直以来以中原农耕区为核心,但在社会精英的认知中,中原农耕区的安定,必须要有这个“天下”的太平,因此这非农耕区也是中华文明整体结构的必要组成部分。但由于气候变化带来的草场萎缩会令游牧民族难以生存,这使他们不得不越过长城,到中原地区掠夺粮食;这就使,如何防范游牧民族南下入侵中原,和黄河问题一样,对于中原地区来说是一个始终存在的、必然面临的隐患。这也要求了产生一个强有力政府。只有在政府的组织下,把老百姓编成军队,集中国家力量修建防御措施,中原地区的百姓才能守住土地,维持自己的生存——“国”和“天下”的维度也由此建立起来。

随后,朱苏力教授认为,在家、国、天下三者之中,勾连上下起关键作用的其实是“国”,而不是“家”。国家从基层农耕区获得财政税收和人力资源,再统一调配以有效对抗自然灾害和外族入侵,“国泰”(国的层面)了,才下可保“民安”、上则可“天下太平”(天下层面)。但是,中国传统的高度离散的农民村落不会自发或主动组建一个国家,因此,怎样首先在中原农耕区建立,以及建立怎样的,一个国就一直是这片土地上最核心的制度问题。在长期的社会历史实践中,如果从理念来看,这种国家制度愿景出现在西周,概括起来就是“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”。可以说,当时的社会精英们已经初步有了建立一个统一国家的愿景,但还不具备大一统的种种物质性的制度条件,便只能先采取分封的形式。但西周的分封制相比于夏商已经有了更多中央控制力和影响力了,也更强调全国的协调和统一行动了,有了政令上传下达了。“烽火戏诸侯”这个历史故事就体现了中央与各地诸侯的政治军事制度。除了政治上的分封,西周也已经通过“家天下”有意地或客观上促成中原地区的基本政治文化共识和文化认同。例如只有语言大致相通,孔子才能周游列国,商鞅才能从魏国到秦国去实行变法。随后秦创立的皇帝制度、郡县制以及统一度量衡、文字、货币等一系列的措施,则让西周的政治愿景基本在制度层面成型了。

但历史中国这个大国的形成发展不可能一劳永逸,这是一项没有尽头的事业。各种内外因素,都可能导致“国”的制度崩塌,因此每一代的政治精英都不免要“重新收拾旧山河”。但“重新收拾”并不只是崩溃后的重建,更是一个制度效果不断累积,制度因此可能不断创新的过程。即便是游牧民族入主中原后建立的王朝,也总会在接受前代制度的基础上,也通过面对现实的制度创造,或多或少或在不同维度上给历史中国带来一些新的因素新的条件,不仅重构中原地区的王朝制度,而且影响甚至重塑“天下”。

中国古代政治在很大程度上是皇权专制,但由于财政和官职逐层代理的问题,国家也只能做到在大的层面上加强中央集权,主要为保证政令畅通,防止地方割据分裂导致战乱,有效选拔和使用政治精英,打击官吏贪腐。因此,在“家”的层面(即村落)实际上是高度自治的。“齐家”依靠的其实是一套不同于“治国”的体系,在特定意义上,完全可以称其为“自治”。这个体系虽一直表述为伦理的,现代以后甚至更多被理解为文化的(包括批判),但这个体系从来都是制度的,虽然没有国家力量的直接介入,却是国家认可或默许的强制性的制度实践,说“教化”也可以,但这个词也容易遮蔽许多强硬的东西。“家”的制度纵向上在表现为父慈子孝,横向上表现为兄友弟恭,女性则作为另一种创造性的角色生产出父子关系和兄弟关系。总之,“家”的制度也是十分复杂的。在此,朱苏力教授强调,这些看起来是伦理习俗的家庭秩序背后其实都是强硬的制度存在,“家”的制度和“国”的制度之间呈现出既隔离又联系的关系。

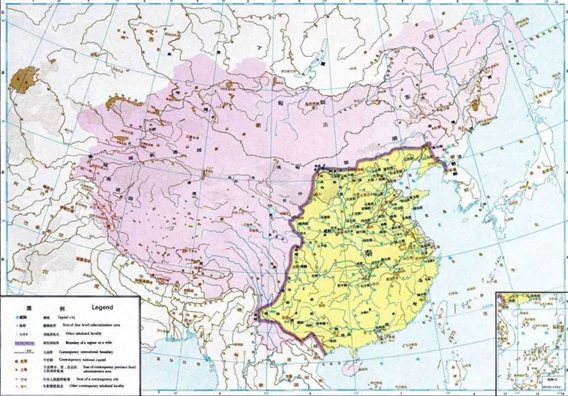

秦时期全图(谭其骧《中国历史地图集》)

而从大的方面来看,中国在国家层面也可以看作是“一国两制”:一块是农耕地区,采取郡县制,实行统一的官僚制度和强有力的中央集权;另一块是广义的游牧地区,在中央能有实际影响的地区,通常采取“羁縻”的自治政策,即以军事保证的政治约束,同时在经济上给予好处以促进发展和交流。因此,中国大部分的官僚制度以及强有力的中央集权制其实只在农耕区实行,而在广大的非农耕区普遍实行的制度有点类似区域自治或民族自治。但历代王朝对“天下”的政治治理程度或影响力是变化的。当中原王朝经济政治军事实力强大时,中央有时也会对边疆地区“改土归流”,但当中原王朝实力不足,就会出现各种政治实力同中原王朝对峙的局面。

因此,历史中国的“国家”是家、国、天下三部分的统一体。普通人的生活一般仅局限在“家”这个血缘村落中,但广大农耕区的安定生活则必须要有个“国”,能有效回应和应对“天下”的问题。这三个层次是相互区别又相互勾连的。

不仅如此,历史中国的这个“国家”,至少到战国之后,就一直同时具有人民,疆域和政治治理三个维度的含义,最典型的表达就是孟子的“民为贵,社稷次之,君为轻”,分别指的就是英文用三个词强调的三个维度或层面的国家,people/nation,country,和state。

以家、国、天下这三个范畴来讨论中国的国家制度不仅可以更全面地理解历史的中国。这三个范畴在一定程度上,也还可以有助于现当代的中国的变革和发展。例如,建国以来,国家在农村进行了多次改革,从合作社、人民公社、包产到户,再到后来的乡镇服务建设、社会主义新农村、大学生村官以及现在号召的新型城镇化,即便关注不同,思路也差别很大,但从特定角度看,都是要解决中国农村生活社区的现代化问题,也是要解决农耕村落与国家现代化的制度重构和制度联系。甚至,随着经济的发展,农村人口大量涌入城市,作为生活共同体的“家”在城市地区变成了城市社区的建设问题,社区广场舞的出现,或城市退休老人的孤独,可以视为“家”的问题在当代城市的变形。由于现代国际政治体系,以及现代化,传统中国的“天下”的问题总体上在当代中国已经转变为治国的一部分,在具体治理层面则表现为少数民族区域自治以及港澳台的“一国两制”问题,当然首先是要力求保证和促进国家的统一,但在具体层面也必须认真和审慎对待民族地区的特殊问题。

因此,借助“家”“国”“天下”的制度构架去理解和分析当代中国社会,特别是展现历史中国的这些制度内在的道理,会有助于基于历史和现代中国的经验发展中国的法学和政治学,在中国国家建设的实践基础上创造学术的中国话语和中国表达。

报告结束后,邓小南教授进行简要总结。她指出,朱苏力教授的理论框架以一个非常广阔的视野阐释了中国历史的制度构成,也让我们对中国长久以来的大国体制有了更为深刻的理解。

接下来,阎步克教授做出评议。他首先就朱苏力教授的新作《大国宪制:历史中国的制度构成》一书进行了点评。阎步克教授认为,这份研究的构架方法和写作方法都相当新颖,融汇了法理学、政治学和历史学讨论的同时,还在方法论上引入了一些中国传统概念,从而提炼出家、国、天下的三层政治共同体。此外,朱苏力教授的语言风格独树一帜、纵横驰骋,笔法活泼多变,并且在论证时引用多方原理;不仅讨论现象,更追溯背后最为根本的东西。

对于本次报告的主题,阎步克教授也提出了自己看法。首先,家、国、天下三分式的概括方式是值得肯定的,且朱苏力教授在研究中所采取的客观、中立的态度也很好地揭示了中国传统政治体制在当代的重要意义。同时,阎步克教授也提出了一些意见不同的地方,分歧主要集中在以下三点。第一,黄河治理作为初始王朝强化统治的重要动力的说法因为得不到考古验证已在史学界遭到了很多学者的反对,现在普遍认为,中国水利建设的政治意义其实是被夸大的。此外,汉之后,黄河至少安流八百年,然而在这之间朝代依然更迭,可见国家形势与黄河治理并没有直接的关系。第二,朱苏力教授提到中央集权不涉及基层,即所谓的“皇权不下县”,这一点在学界也有很多争论。现在一般认可的是,至少在清朝皇权是“下县”的,而之前的很多朝代,虽然基层领导身份上不是国家正式职官,但从职能来看已然属于国家体制的一部分。所以,“皇权不下县”这一点不能一概而论。第三,朱苏力教授特别强调宪制的“非道德化”(或说“去伦理化”),这导致全书走向了一个较为极端的点,即凡是能促进国家富强的制度就是好制度。虽然从宪制的角度来说,非道德化是必须的,但我们在对历史做出评价时还是要面向未来。因此,历史评价中的道德判断是不可避免的。在这一点上,阎步克教授认为朱苏力教授可能更偏向于法家。

阎步克教授与朱苏力教授

对此,朱苏力教授回应道,他在书中展示的理论框架是一个从历史、时间中抽象出来的理想模型,是一个功能性、因果性的结构。因此,并不适用每一个具体的时间段。他要阐明的仅仅是这三层制度都是中国的“宪法制度”,是指向不同领域但必然相互勾连的制度;当前一个制度出现时,后一个制度就必然会产生。而对于历史制度中非道德的问题,朱苏力教授认为,自己所做的只是把这些“非道德”中合理性的一面阐释出来,并不意味着我们就要据此来做出历史评价。朱苏力教授还强调,道德选择与道德评价只是个人层面的事情。讲座最后,阎步克教授与朱苏力教授就伦理与道德问题进行了更加深入的探讨,不仅给在场听众带来了启发,也为大家进一步反思伦理与制度拓宽了思路。

讲座现场座无虚席