文研讲座96

2018年9月21日下午,“北大文研讲座”第九十六期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“证据与想象:‘一分证据说一分话’必要吗?”。文研院特邀教授、台湾中研院史语所特聘研究员邢义田主讲,北京大学国际关系学院教授王缉思主持。

邢义田教授

邢义田教授由研究经验出发,解释如何在资料有限的中国古代史领域里,以适当的想象方式提炼研究成果。中国近现代出现的“科学史学”,是指考察直接证据、引入多学科方法,以确认历史事实及其相互关系的史学研究。经前辈学人胡适、傅斯年等的提倡,科学史学兴盛于战前北大与战后台湾。邢义田教授师从姚从吾、杜维运两位先生,也深受此传统影响。

科学史学最具代表性的口号,是胡适常在书信中强调的“有一分证据,说一分话”:有几分证据,说几分话。有一分证据,只可说一分话。有七分证据,只可说七分话,不可说八分话,更不可说十分话。

而真的必须这样吗?邢义田教授在科学史学的影响下成长,过去也如此指导学生。但他反思研究历程与工作成果,却未必严守科学史学的要求,反而更常做“大胆的假设”,使思考在证据之外飞翔,在前人成说之后提出自己的想象,并如胡适所言般小心地求证。

这是因为,古代史的许多课题证据有限,必须要想象。史家面对过去的断片,只能藉想象来填补,连诠释所谓的证据本身也需要想象。邢义田教授以实际经验出发,归纳了三种研究里应用的想象方式:

一、合乎常识的想象

古代史某些课题只有数条史料可资论证,在没更多证据的情况下,根据常识进行想象有助于解读、分析史料的內容。

如汉代会在八月举行“案比”(户口普查),九月总结后向朝廷汇报。过去认为实施案比的场所在“县廷”,百姓要扶老携幼聚集到县政府。这代表当时每到八月,全国1500多县的人民都得踏上前往县政府的旅途,其中不乏人口数千、甚至上万的大县。但短短一个月内,人民能有多少时间旅行到县城?县政府又要多少官员,才能在时限内以刀笔、简牍完成调查?

邢义田教授依常识推断,这种方式可能不适用于所有地区。于是搜集相关证据,撰文分析案比与收藏户籍的地点应该在“乡”,是由乡的官吏配合县廷进行年度普查。随着江陵张家山汉简释文的公布,新出的直接证据证实了根据常识的推论。汉初《二年律令‧户律》规定,八月时乡、县官吏共同在乡查验户籍,之后才把户籍副本上交县廷。

二、基于旁证的想象

当没有直接证据时,旁证能扛得起论证吗?

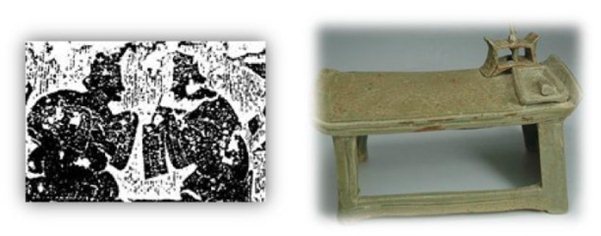

如一般认为古代书写简牍、帛书的姿势,是执笔跪坐或站立,而不在几案上书写。目前所有图像证据都指向这点。因为记录统治者命令的官吏基于礼制,必须维持这种书写方式。多数书法论著也主张南北朝前没有伏几案而书的。

但邢义田教授心里不服气。目前已发现成千上万秦汉魏晋的行政文书,官府小吏要如何在有限时间内大量抄写内容重复且繁杂的文书?都用跪坐或站立,小吏不会累死吗?为求合理解释,他以数类旁证展开了推理。

古代虽有跪坐或站立的书写姿势,但官吏制作行政文书时,也可能曾采取伏几案而书的省力姿势。

首先,器物层面的旁证是几案的形制。古代几案通常较矮,被怀疑不宜写字,只能摆放文具。但出土品中有高约30厘米、坐下后达腰腹间的几案。墓葬陪葬品中也出现摆放笔、砚、墨的几案,和刻有“书案”之名的签牌,提示古代有专门用来书写的几案。

其次是文书、图画本身。诚然古代较厚的纸张能折叠、卷起后手执书写,但也有部分书画内容须在平面上制作。玉门官庄子魏晋墓的纸画中,有许多要在稳定的平面上才能画出的横线。又如毕家摊发现了写在薄纸上,共五万多字的《晋律》注;将薄纸折起连抄五万多字十分困难,它应也是在几案上抄写。

再来是古代的“镇”。东晋顾恺之在《魏晋胜流画赞》提到作画时会用“镇”;他虽没明说自己伏几案作画,但若使用镇这种工具,只能将纸或帛放在平面上。目前已发掘出许多古代的“镇”,过去认为是用来镇席,但镇纸、帛也未必不可。

2世纪武氏祠左石室小龛后壁画像(左)与 浙东越窑青瓷书案

上述内容都是旁证,效力却相当于直接证据。论证古代的书写姿势,无疑应遵守没证据不说话的原则。但邢义田教授强调,史料倾向记录特出、异常的事物;研究日常生活时,被记录的特例容易掩盖最普通的现象。研究者的思虑不应局限于可考的特例,而该依据对全局合理的想象。

三、想象先行,求证随后

在找不到证据或仅有蛛丝马迹的情况下,有时必得从不同角度借助想象,作出推想。

史语所整理居延汉简时,发现了一个难以隶定的字:“鑡”,学者认为它是“鍤”的别字或讹化。两者字形确实相似,但“鑡”未必单纯是别字或讹化。

左图为A35大湾遗址鑡(512.14A),右图为A8破城子探方65鍤(EPT65.446A)

三国时的文献已有“鑡”字:《三国志》裴注引《魏略》提到辰韩曾有一位叫“廉斯鑡”的领袖。“廉斯鑡”是外语音译,证明《魏略》写作的时代有“鑡”字,可能延续自汉代用字。且若认为“鑡”是别字,需解释为何在汉代边塞居延和敦煌不同地点的书手都写了相同的别字或讹字。

参考居延汉简[85.28+85.23]上“具六分鑡一枚”、“具四分鑡一枚”的记载,可猜测“鑡”是以金属或木材制作的带齿农具。恰巧河西地区的画像砖上,常见一种后世认为是“耙”的同类农具,邢义田教授猜测这就是居延汉简中所谓的“鑡”。这种农具可能存在于各地,但“鑡”一名在西北使用,故文献不及记载。

这是在没有证据的情况下做出大胆假设。因为汉代边塞军队也会屯田,但迄今没挖掘出上述的“鑡”。现在可于这个基础上,等待考古成果证明或推翻这个假设。

3–4世纪嘉峪关新城魏晋墓M13画像砖

在讨论环节,王缉思教授提到国际政治中,不同立场常形成彼此冲突的证据,其真实与否难以考证。故研究者更强调证据提出后如何被接受?将产生什么结果?邢义田教授也言及科学史学兴起后的几十年,史学界开始反思对“真相”的追求方式。尽管真相存在认识上的差异,在大胆想象之余,他还是认为应小心求证。