2020年9月26日晚,“近代中国的思想、制度与文章”系列论坛第一讲、“北大文研论坛”第一百零七期在线上平台以直播形式举行,主题为“近代文史视野下的古典文体传统”。华东师范大学国际汉语文化学院副教授成玮作引言,北京师范大学文学院副教授孟琢主持。文研院邀访学者、中国海洋大学文学与新闻传播学院副教授张治、北京师范大学文学院副教授谢琰、北京大学中文系副教授陆胤出席并参与讨论。

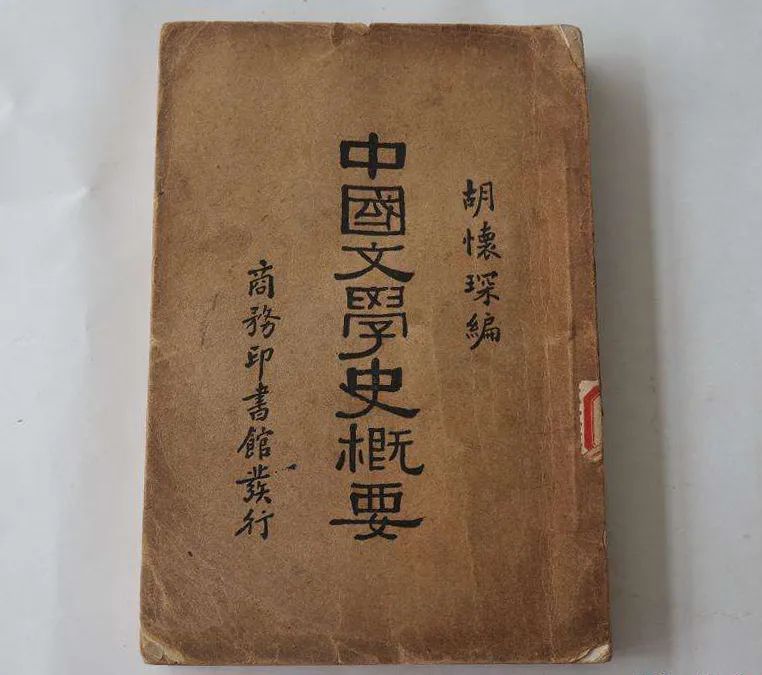

讲座伊始,成玮老师首先介绍了民国时期文学史著作的科学化新风。20世纪早期,傅斯年、郑振铎等人先后在不同的文章中呼吁文学史写作乃至广义的文学研究应取法于科学。大约自1920年代后期,这种呼声得到文学史作者的响应,并迅速形成写作潮流。科学化的核心宗旨之一,便是“客观化”,如胡小石在《中国文学史讲稿》中提出,文学史家“要纯粹立于客观地位”;胡怀琛的《中国文学史概要》则把文学之事分成五项,其中文学原理、文学史、文学批评三项,属“客观的”工作等,都可为例。而关注“文体变迁”,则是落实“客观化”的重要途径之一。文体流变在文学内部问题中,较之评估作家作品成就更为客观,适合作为贯穿线索。张世禄、胡怀琛、胡云翼、郑宾于在各自的文学史著作中,均实践了这一思路。

讲座伊始,成玮老师首先介绍了民国时期文学史著作的科学化新风。20世纪早期,傅斯年、郑振铎等人先后在不同的文章中呼吁文学史写作乃至广义的文学研究应取法于科学。大约自1920年代后期,这种呼声得到文学史作者的响应,并迅速形成写作潮流。科学化的核心宗旨之一,便是“客观化”,如胡小石在《中国文学史讲稿》中提出,文学史家“要纯粹立于客观地位”;胡怀琛的《中国文学史概要》则把文学之事分成五项,其中文学原理、文学史、文学批评三项,属“客观的”工作等,都可为例。而关注“文体变迁”,则是落实“客观化”的重要途径之一。文体流变在文学内部问题中,较之评估作家作品成就更为客观,适合作为贯穿线索。张世禄、胡怀琛、胡云翼、郑宾于在各自的文学史著作中,均实践了这一思路。

以上各家中,张世禄的文体论将文体与内容逐一对应,不免流于机械化。例如他将中古诗的两大类别写实诗和写景诗,分别对应散体和偶体,不得不牺牲部分文学史事实。像对杜甫写时事的七律,便只能一字不提。另外,张世禄关注作品内外各种要素对文体的综合作用,涉及内容、修辞、句度、语体、音乐诸端,覆盖至广,立说又相当复杂。胡怀琛与胡云翼的文体论则显现出民间化的特质。前者独尊情感,称文人化的词不如民间的情歌表情更为深切;且推崇文体形式,的自然宽松,贬斥沈约的“四声八病”之说,对唐代近体律绝的定型这一重要现象兴致寥寥。后者的立场大抵与胡怀琛一致,两人都将情感拔置于文体形式之前,但在胡云翼的文学史著作中,出现了对自然与雕琢两种美学倾向前后不一的评价。在讲到唐代古文运动时,他肯定唐代古文“阻遏骈偶绮艳文学”的贡献;但讲到宋代古文运动时,又批评其“障碍纯文学的发展”,称其为文学史上不幸的事。对此,成玮老师的看法是,二人观察体裁演变,常详前而略后,照此,文体更迭实难成为文学史的主导线索。胡云翼向往纯文学,肯定文体形式精雕细刻,正是克服这一困难的努力。郑宾于写作文学史,则以体裁为主线,聚焦形式要素,就中又偏向纯语言形式层面。然而另一方面,他又引入情感作为体式判准,甚至与形式判准产生冲突。

钱锺书于1933年写作《中国文学小史序论》,正值客观化潮流成为文学史趋向之时。钱氏此作也与这种新兴的趋向十分吻合,他将文学史区别于文学批评,“一主事实而一重鉴赏也”。同时,文体流变也是钱氏写作文学史的主线之一,即所谓“承邅(genetic)之显迹”。钱锺书同样将纯语言形式作为文体的决定性因素。例如在谈到八股文的文体渊源时,尽管八股的文体因素很多(如“代言”的艺术手段与戏曲相似、说理的技巧与古文趋同),然而钱锺书认为,唯一能决定八股文体特征的,仍是纯语言形式上的长行对偶问题。其背后的文体观念之一,是“夫物之本质,当于此物发育具足、性德备完时求之”,即在文体发育成熟时考究该文体的区别性特征,从而自然而然地偏向书面性、案头性一面。

钱锺书于1933年写作《中国文学小史序论》,正值客观化潮流成为文学史趋向之时。钱氏此作也与这种新兴的趋向十分吻合,他将文学史区别于文学批评,“一主事实而一重鉴赏也”。同时,文体流变也是钱氏写作文学史的主线之一,即所谓“承邅(genetic)之显迹”。钱锺书同样将纯语言形式作为文体的决定性因素。例如在谈到八股文的文体渊源时,尽管八股的文体因素很多(如“代言”的艺术手段与戏曲相似、说理的技巧与古文趋同),然而钱锺书认为,唯一能决定八股文体特征的,仍是纯语言形式上的长行对偶问题。其背后的文体观念之一,是“夫物之本质,当于此物发育具足、性德备完时求之”,即在文体发育成熟时考究该文体的区别性特征,从而自然而然地偏向书面性、案头性一面。

成玮老师总结道,张世禄等四家论文体,皆赋予内容(尤其情感因素)以极高的重要性;钱锺书则指语言形式为究极因素。后者至少在客观这一点上,远胜前者。因对作品内容(情感)的体会、评估,言人人殊;语言形式却班班可考,结论较易获得认同。由是言之,钱锺书堪称当日贯彻科学、客观原则最力的文学史作者之一。但是,中文语境内的“文体”内涵有广狭之别,语言形式属于狭义的文体(style)问题,如骈体/散体,韵文/非韵文之类,无法涵盖文类(genre)的问题。成玮老师推测,钱锺书的《中国文学小史》最终没有写完,可能也是由于纯语言形式的立场没有办法帮助他充分处理文类演变这样的问题。

如果再去考察钱锺书研读中国古代文学之起因,他自称是为了“资吾操觚自运之助”,这并非源于“客观化”的动机。到了抗战期间开始撰著的《谈艺录》,他的文学评价标准即不再限于客观语言形式。二十世纪八十年代以后,钱氏的立场变化更加明显。《谈艺录》一九则谈到李壁注王安石诗时,批评他“好引后人诗作注,尤不合义法”。但到了《容安馆札记》中,钱锺书似乎又回到了早期反哺创作的立场,肯定李壁这样的做法可以“悟作诗之法”,这较之客观化立场要自由得多。

综上所述,钱锺书的客观化立场在某种意义上是最为极致的,但只在《中国文学小史序论》阶段昙花一现,维持时间却又是最短的。成玮老师由此进一步启发听众思考:在文学史书写中,客观描述与主观体验如何会通?体裁变迁作为叙事主轴是否胜任?怎样结合其他要素,构造文学史立体图景?

接下来,张治老师对成玮老师的引言进行补充。首先,关于钱锺书先生写作《中国文学小史》的动机问题,张治老师认为,其中有明显的与新文学阵营(胡适、周作人等)对话的意图,并借以印证自己西学研究之心得。其次,钱锺书的“科学化”立场未必适合与前述几位文学史家等量齐观。钱锺书在《旁观者》一文中曾讨论过爱因斯坦的相对论,在时空观上相当超前。另外,《中国文学小史》也不仅限于关注语言形式,还关注了作者身世等多个面向——内容和形式(题材和体裁)在其中并没有做简单的二分。张治老师补充道,到了《管锥编》时期,钱锺书不再以文学史为核心关切,更注重于主观感受和价值判断,因此阐发、解释、运用和突破占了更大比重,不为语言形式所能框范。

谢琰老师从三个方面陈述了自己的观点。首先,他肯定了成玮老师此次讲座的关注重点——无论在古代文学还是现代文学的研究中,文体都是非常关键的问题,关乎文学本位,关乎中西比较。对于钱锺书先生“打通”的说法,谢琰老师补充道,钱氏所谓“打通”,向来是“心理”之共通,但落实到表达的层面则一定有不同的概念体系。“内容-形式”的二分法也未必适用于中国的文学传统,所以即便文体问题也往往涉及到内容、情感的维度。其次,谢琰老师就一些概念问题做出了澄清。成玮老师使用的“语言形式”主要涵盖篇幅、音律和句篇构架三个方面,可以用钱锺书的“体制”概念稍作界定。“客观化”也包含了“阐释的客观化”和“描述的客观化”。成玮老师的论述重心主要在后者,而前者则强调去挖掘诗歌写作背后的时代背景,这是钱锺书在《谈艺录》中刻意反对的倾向。另外,谢琰老师也回应了钱锺书“学术滋养创作”的问题,他认为类似观念在晚期钱锺书的思想图景中越来越淡薄。第三,谢琰老师也就引言中的部分问题发表自己的感想。“情感论”自新文化运动以来深刻影响了现代“纯文学”观念,但钱锺书及其父亲钱基博恰恰在这一点上与主流不同。因此,钱锺书以文学的角度含括经史子集,最终成就《管锥编》巨著,与“兼发智情”的观念与家学传统密不可分。此外,谢琰老师也提醒听众,钱锺书的“修辞”不宜理解得过于狭窄,而已经涉及到思维方式的层面。最后,他对钱锺书的“经验主义”提出了自己的见解。钱氏的思维方式不一定要落实到英国经验论的传统中去,钱氏重视感受、经验,反对过度抽象的学术取径却切中肯綮,抓住了文学之为文学的本质特征。

《管锥编》

最后,陆胤老师将话题引向了更开阔的场域。他指出“近代中国的思想、制度与文章”系列论坛并不是一个学科“拼盘”,而是希望从不同角度进入一些共同的问题——“文体”问题便是如此。文体背后是一套书写制度,书写制度又与政治制度、思想理念、文化习俗息息相关,可以说是一套礼法。晚清以来,西洋文学的三分法(诗歌、小说、戏剧)介入,中国传统的“文章”概念日益边缘化;同时也带来了文体区分笼统化、文类位置升降等问题。此外,关于文学史的讲述,冲击更大的或许是进化论和有机体理念,它们在晚清民初激活了一个古老的命题——“一代有一代之文学”,为叙述文体发展提供了一条鲜活线索。除了成玮兄关注的文学史“形式化”问题,《中国文学小史序论》还涉及文学本质、文体雅俗、朝代分期、文学史因果律等话题,钱锺书在意的对象应该更是章太炎、梁启超、胡适、周作人这个级别的学者,值得进一步阐发。