2020年10月21日晚,“作为方法的文献学”系列论坛第二场,“北大文研论坛”第一百零八期以直播形式推出,主题为“如何制作一部纬书”。北京大学中文系助理教授张学谦、华中师范大学文学院副教授付林鹏做主题报告,北京大学中文系长聘副教授程苏东主持,南京大学文学院教授徐兴无、武汉大学文学院教授曹建国评议。

张学谦老师的报告题为“如何制作一部纬书”。报告从类名流变和文本形成两个方面出发,在观念变迁的背景下探讨了纬书兴起的历史过程。张学谦老师首先介绍了“谶纬”的义界:所谓“谶纬”或“纬书”,是指兴起于西汉末、定型和尊崇于东汉的一类冠以“河图”“洛书”及七经之名、伪托上天及圣人、神化儒学的文献,东汉人习称“图谶”。

“谶”与“纬”二者是否有别,历代学者讨论纷纭。张学谦老师认为,若要厘清谶纬的名义问题,必须回到历史语境中进行考察。以“纬”之名指称《周易乾凿度》等“经谶”,实际上迟至东汉晚期,仅是时人“纬以配经”观念的一种反映。进一步的讨论应当集中在图谶的实际内容和性质上,不必纠结“谶”“纬”二名的关系。

报告进入主体部分,张学谦老师梳理了东汉图谶成立的始末。“图谶”之内容驳杂,牵涉广泛,与当时的政治文化、经学思想关系密不可分。张衡《请禁绝图谶疏》中即提出“哀、平之际”这一时间节点,近代学者则逐渐将之分为“河洛谶”和“七经谶”两类,具体分析其形成过程。

河洛谶的成立与方士造作关系密切,其内容以数术之学为主,造作兴衰则反映了政治形势的变化。先秦的《河图》《洛书》只是象征“圣王瑞应”的一种概念,始皇时卢生奏录图书一事,可以看作方士群体将之文本化的最初努力。到西汉成帝以前,这类文本不再见于记载。成帝以后,统治不稳,灾异频起,图谶复兴。齐人甘忠可造作《天官历包元太平经》十二卷。平帝元始年间,征召天下异能之士,整合图谶,王莽居摄时又授意崔发增益内容。光武帝起兵后,借倡言汉室复兴的谶书进行政治宣传。建武初年官方校订图谶,为之编造篇名,又加入宣扬自身统治合法性的谶记,“河洛谶”之体系最终成型。张学谦老师特别指出,据《后汉书》所纪,建武之前图谶即有篇名。这是范晔在修史时以后世习语改造原始史料的表现,不能据此孤证推定图谶篇名出现的时间。

河洛谶的成立与方士造作关系密切,其内容以数术之学为主,造作兴衰则反映了政治形势的变化。先秦的《河图》《洛书》只是象征“圣王瑞应”的一种概念,始皇时卢生奏录图书一事,可以看作方士群体将之文本化的最初努力。到西汉成帝以前,这类文本不再见于记载。成帝以后,统治不稳,灾异频起,图谶复兴。齐人甘忠可造作《天官历包元太平经》十二卷。平帝元始年间,征召天下异能之士,整合图谶,王莽居摄时又授意崔发增益内容。光武帝起兵后,借倡言汉室复兴的谶书进行政治宣传。建武初年官方校订图谶,为之编造篇名,又加入宣扬自身统治合法性的谶记,“河洛谶”之体系最终成型。张学谦老师特别指出,据《后汉书》所纪,建武之前图谶即有篇名。这是范晔在修史时以后世习语改造原始史料的表现,不能据此孤证推定图谶篇名出现的时间。

七经谶则是东汉初校定图谶,牵合河洛谶与儒学的产物。建武图谶校订以前,方士造作的谶记皆言上天之命,并未托之孔子。建武初年,最早将孔子与谶记相联系的“孔丘秘经”之说出现,但影响还相当有限。光武帝即位之初,即有意挑选“博通经记”的尹敏、薛汉等儒者校订图谶,以抬高图谶地位,使之经典化。他又命人在讲论儒家经典的太学中讲解图谶之义,显然也是出于牵合经书与图谶的目的。至建武中元元年,光武帝改元并正式“宣布图谶于天下”,整理校订的图谶中正包括了河洛谶和七经谶两类,共八十一篇官定文本。

报告最后,张学谦老师又讨论了纬书文本的形成过程。谶纬的思想内容来自于当时流行的数术与经学,整合文本具体做法则是将经书的不同传记拼合连缀,并加入河洛谶或其他宣扬刘氏天命的内容,形成新的文本。从现存纬书来看,整合多元文本来源的痕迹十分明显。

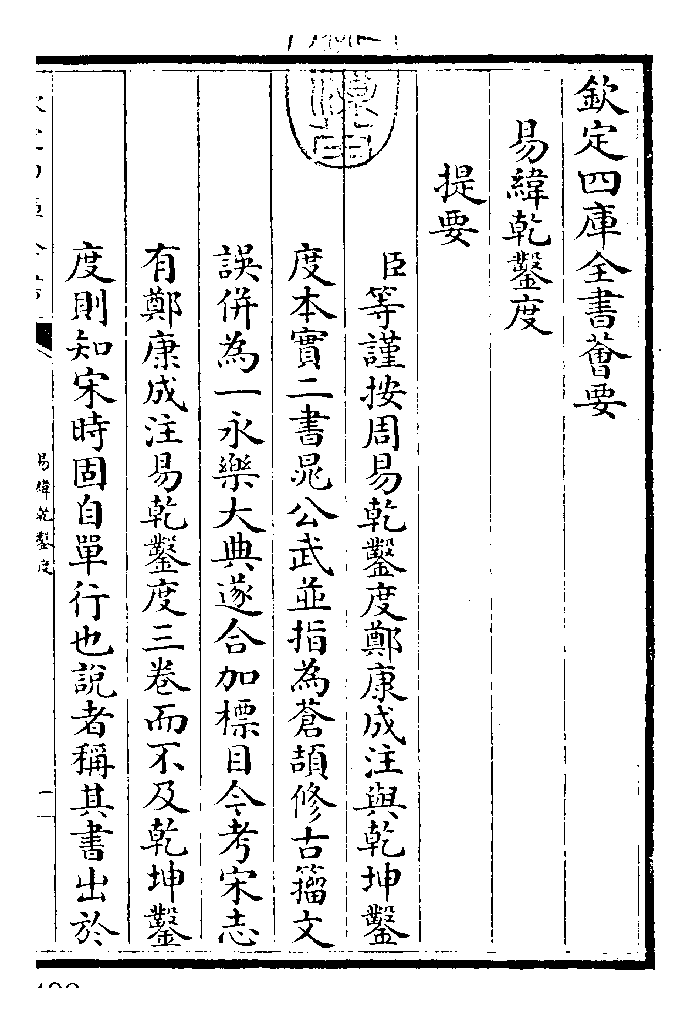

张学谦老师以易谶中的两例具体说明了文本拼合的过程。其一,今传《周易乾凿度》文本分为上、下两卷,卷上阐释经义,卷下则主要为象数易学。他指出,《乾凿度》所依据的文本应该有较早的来源,卷下内容较之卷上丰富,应当是由后者增益而来。第二,东汉人所引《易内传》《易中孚传》之文多见于今本《易稽览图》。名称的不同并非一文数名的反映,更合理的推测是,《易内传》《易中孚传》均为东汉初编造《易稽览图》时曾利用的“易传”文献,故文字多有重合处。

张学谦老师以易谶中的两例具体说明了文本拼合的过程。其一,今传《周易乾凿度》文本分为上、下两卷,卷上阐释经义,卷下则主要为象数易学。他指出,《乾凿度》所依据的文本应该有较早的来源,卷下内容较之卷上丰富,应当是由后者增益而来。第二,东汉人所引《易内传》《易中孚传》之文多见于今本《易稽览图》。名称的不同并非一文数名的反映,更合理的推测是,《易内传》《易中孚传》均为东汉初编造《易稽览图》时曾利用的“易传”文献,故文字多有重合处。

随后,付林鹏老师以“纬以证经:《乐纬》文献的形成及其与《乐经》的关系”为题带来第二场报告。付老师指出,学界普遍认同“纬以配经”的观点,认为纬书依经而立。在汉代的“七经纬”中,《乐纬》是比较特殊的一种,其所依附的原生文献《乐经》在汉代已经逸失。无经而何以有纬?这给我们理解《乐纬》一书的制作过程造成了困难。

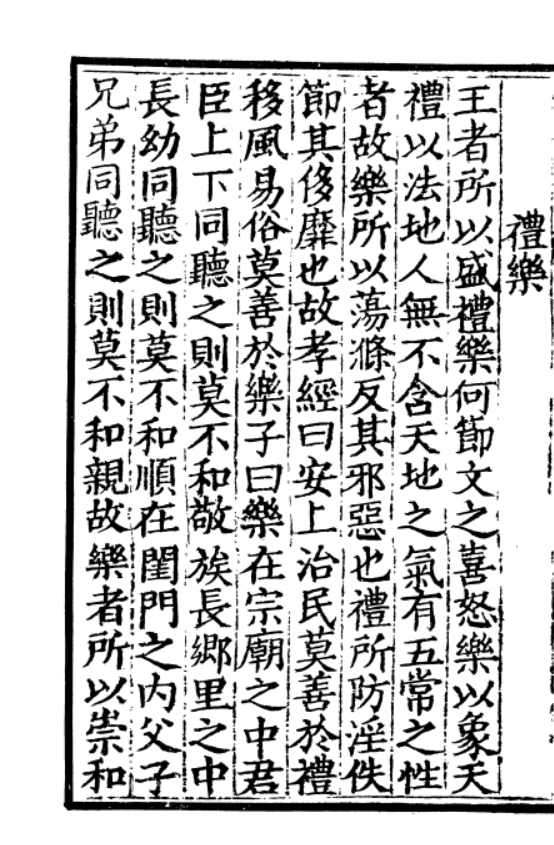

通过《纬书集成》中辑佚的《乐动声仪》《乐稽耀嘉》《乐叶图征》三种文本,付林鹏老师还原了《乐纬》的主要内容和阐释系统。五经中《礼记·乐记》和《周官·大司乐》两篇与古乐相关,将《乐纬》与之比勘,可以看出二者之间的联系与差异。《乐纬》的内容主要包括圣王作乐说、阐释制作依据的五元论、制作音乐的具体内容,以及解释这套音乐体系的五声说、八音说和诗乐说等。付林鹏老师表示,这些内容与《乐记》《大司乐》两篇中的相关段落大致相对应,但在此基础上又增添了新的细节和解读,尤其是引入了阴阳五行的解释体系。

具体来看,《乐记》中解释作乐之起,在于“人心感物”,而《乐纬》五元在此基础上还强调乐应“天道历数”。对于历代古乐,《乐纬》诸篇则在“六代之乐”的基础上进一步完善,形成了汉代五帝、三王之乐的官方定本。具体阐释古乐内容时,《乐纬》继承了经书中“五声”与“五政”的比附,以“声重浊者为尊,轻清者为卑”。“声音之道,与政通矣”,音乐与政治联系密切。在经书的基础上,它还进一步从音律角度具体解释了“治世之音”“乱世之音”的特点。

此外,付林鹏老师还认为,《白虎通·礼乐》一篇引《乐记》有八音说,而今本无此文,二者对勘,其内容很可能来自于《乐记》中亡佚的《乐器》一篇。《乐纬》继承了这一学说,发展出两种比附模式:其一是器用论,以八音与八卦、八节相配,建立了一套完善的时空秩序;另一种则是器源论,与前者相比,它进一步引进了五行系统,导致乐器、节气等序列均显杂乱。

最后一部分,付林鹏老师讨论了《乐纬》文献与汉人的《乐经》认知之间的关系。关于《乐经》的流传情况,学界众说纷纭。在汉代的认知与实践中,汉人有将《乐记》视为《乐经》的意图;元始三年,王莽“奏立《乐经》”,元始《乐经》文本在东汉时期仍见于记载。同样是王莽时期,朝廷征集人士,编订纬书,此举对《乐纬》文本的形成影响很大。《乐叶图征》中有大量与王莽改制相关的内容,即是明证。在他看来,我们可以通过《乐纬》佚文反思汉代的《乐经》问题,对原始《乐经》《乐纬》与《乐记》三者关系的进一步考订,是值得学者深入探索的方向。

论坛现场

徐兴无老师首先对两场报告进行评议。他认为,两位老师的报告研究深入,方法丰富,内容非常详尽。张学谦利用内证、外证两条路径,探讨了纬书体系的建构过程和纬书文本形成的规律,对此他非常赞同。徐兴无老师特别指出,“七经”“七经纬”等称呼只是纬书的类名,东汉人具体引用纬书文本时,不会称之为某经之“谶”“纬”。他建议张学谦在既有研究的基础上,继续推进单篇文献的释名工作,进而探讨类名与具名的关系。另外,王莽的政治宣传中不用五经而多用符命谶言,以《春秋公羊传》释“三七之厄”。如何勾连公羊传统与谶纬研究,也值得学者注意。

付林鹏的报告则细致比对了文献内容,为进一步研究《乐纬》《乐经》的关系提供了很好的基础。徐兴无老师提醒我们注意,汉代有“以谶断经”的倾向,因原本《乐经》不存,《乐纬》在知识上的权威性可能更高于《乐经》。他进一步猜测,汉人文献中有经、纬不分的现象,东汉人之《乐经》有可能指的就是现存《乐纬》。

曹建国老师也高度评价了两场报告。他首先回顾了历代学者对纬书概念的研究,认为其成果已很丰富,但因利用的文献类别各异、方法不同,结论差距很大。张学谦的报告有力地证明了“河洛谶”“七经谶”的体系是后起的概念分类。曹建国老师还提出,河洛与七经之间是否有如此清晰、体系性的分野,仍值得进一步探讨。而在纬书造作的具体过程中,王莽多引《尚书》解释祥瑞,光武帝则更重《春秋》,制作时利用的经典有所不同,学者也应重视这种差异。

付林鹏尝试以纬证经、补经,他的报告为探究《乐经》《乐纬》和《乐记》三种文本的关系提供了新的思路。曹建国老师发现,《乐纬》文献中星占、神秘的元素少,而解经的成分更多。这是《乐经》的本来面目,还是类书、经书征引,后人从中辑佚这一过程中产生的特征,抑或反映了汉人以为《乐经》一类文献本身就不适于叙事与祥瑞表达的想法?

曹建国老师还讨论了纬书体系的建构过程中,“七经”的总体规划、某经的一类纬书和具体的一部专书三个层次之间的关系。从付林鹏的报告来看,不同纬书内容似乎有所分工。这种特点究竟反映了纬书制作过程中存在的通盘考虑,还是为后人辑佚的过程所塑造?其次,纬书文本后世流传的过程中,可能不断地有新内容进入。我们所见的河图即明显有道教文本进入的痕迹,今本纬书中道教思想、人物的贡献亦不能忽视。最后,纬书文本与政治活动、天文历法知识之间都有复杂的关系,后两者在造作的过程中具体扮演何种角色,仍有待学者进行细致的探究。