2020年10月31日下午,“古典新知:多面的古希腊文明”系列论坛第一场,“北大文研论坛”第一百一十一期在线上平台以直播形式举行,主题为“城邦世界的秩序演变”。山东大学历史文化学院教授张新刚、北京师范大学文学院教授张源、中国社会科学院世界历史研究所副研究员吕厚量做主题报告,同济大学人文学院教授韩潮评议。

论坛伊始,张新刚老师介绍了“古典新知”系列论坛和本次讨论主题。古希腊文明是西方文明的基础,深刻影响了后世西方文明的走向,甚至当下很多重要政治议题仍和古希腊相关,就此而言古希腊人是我们的同时代人。公元前5世纪末到前4世纪初,伯罗奔尼撒战争使整个希腊世界在邦际格局、城邦内部政体变更、观念世界演进等方面都产生了重大变迁。接下来,三位老师分别从修昔底德、柏拉图和色诺芬的著作切入,展开对这一变迁的讨论。

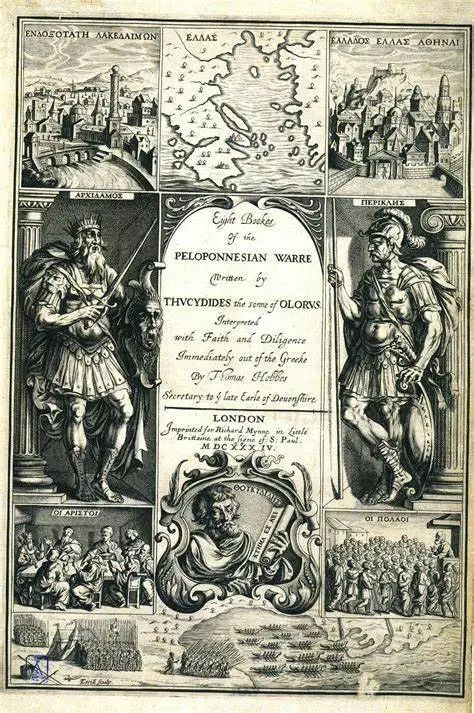

张新刚老师以“修昔底德论雅典的政体及其韧性”为题进行报告,报告聚焦于修昔底德对于雅典民主政体的态度。张老师首先回顾了学界关于修昔底德对雅典政体的三种看法:第一种以霍布斯为代表,将修昔底德视作民主的批评者;第二种是认为修昔底德既不同意极端民主制,也不同意寡头制,他持有某种形式的“混合政体”学说;第三种是晚近学界出现的将修昔底德视作民主理论家,主要强调雅典民主制度运行的特征,甚至将之与当代的“审议民主”(deliberative democracy)理论联系在一起。张老师认为这三种观点均能找到文本证据,也都与提出它的学者所处的时代背景和问题意识有关,而本报告关注的则是修昔底德笔下雅典政体在危机面前表现出的韧性。

张新刚老师以“修昔底德论雅典的政体及其韧性”为题进行报告,报告聚焦于修昔底德对于雅典民主政体的态度。张老师首先回顾了学界关于修昔底德对雅典政体的三种看法:第一种以霍布斯为代表,将修昔底德视作民主的批评者;第二种是认为修昔底德既不同意极端民主制,也不同意寡头制,他持有某种形式的“混合政体”学说;第三种是晚近学界出现的将修昔底德视作民主理论家,主要强调雅典民主制度运行的特征,甚至将之与当代的“审议民主”(deliberative democracy)理论联系在一起。张老师认为这三种观点均能找到文本证据,也都与提出它的学者所处的时代背景和问题意识有关,而本报告关注的则是修昔底德笔下雅典政体在危机面前表现出的韧性。

报告指出,可以从三场危机中窥见雅典政体的这种韧性。第一场危机是在伯罗奔尼撒战争爆发后1年即在雅典发生的瘟疫,它迅速摧毁了雅典民众守法的美名,使意志薄弱的民众想放弃战争。在经过伯里克利的苦口劝说后,虽然民众对伯里克利仍非常不满,但在公共事务上,民众还是接受了伯里克利的建议,并在不久后选他为将军。第二场危机是西西里远征带来的帝国与民主的抉择。雅典人听从阿尔喀比亚德的建议决定远征西西里,希望通过扩张的方式来维系帝国。但与此同时,他们也对阿尔喀比亚德成为僭主的可能性怀有十足警惕,甚至不惜在远征过程中将他召回审判。而这一决定对雅典的西西里远征的进程乃至最后的失败都产生了重要的影响。所以,当时的雅典人在帝国与民主之间终究选择了民主。第三场危机是西西里远征失败后,雅典内有政体变革、外有爱琴海地区盟邦反叛,但即便在这种内忧外患的情况下,雅典的表现仍可圈可点,不但平定了大部分盟邦的叛离活动,使得叛离的盟邦误判了“战略机遇期”。而且在斯巴达将军阿癸斯兵临城下时,雅典城防仍井井有条,敌人不战而退,后来雅典通过重装步兵阶层推翻了400人政权。

用修昔底德自己的话说,在战局不利的情况下,雅典人还支撑了八年(接近三分之一的战争时间),最后败给了自己城邦内发生的内乱。张新刚老师认为,面对雅典政体在危机中表现出的这种韧性,需要对修昔底德的民主政体叙事进行重新理解。现有的关于修昔底德的民主解释一般从两个角度进行,即“领袖-民众”关系和雅典民众的性情品质。张老师认为有必要在这两个框架基础上增加第三种分析框架——帝国衰变下的政体调整。随着帝国变迁,雅典民主与帝国的关系不断变化。起初,伯里克利在演阵亡将士葬礼演说中强调雅典人要爱帝国。瘟疫袭来后,在雅典人想要和斯巴达议和时,伯里克利承认雅典帝国僭主式的统治没有合法性,但警告雅典人现在放弃帝国是危险的。换言之,伯里克利认为当时的雅典民主政体难以承受放弃帝国的代价。到第三卷讨论如何处理米提列涅这个叛离雅典的城邦时,狄奥多图斯提出团结盟邦中的民主派的策略,这表明雅典人开始尝试通过民主意识形态来维系帝国统治。最终的西西里远征失败标则是帝国的盛衰重要转折点,但远征失利也恰恰给了雅典人重新调整民主政体的契机。

总的来说,正如康纳所言,修昔底德对雅典政体的态度是复杂的,他阐明了雅典人的冒进及其致命后果,但也写出了雅典民主的韧性,而这韧性又拖长战争、加剧苦难。雅典人的韧性表现在民众浓重的防范僭主之心,以及民众和公民大会维护公共利益的政治自主性。民主政体自身也有很强的调适能力,在修昔底德停笔的前411年后,雅典虽历经磨难和内乱,直到战后实现了和解,并修正了民主制度,在公元前四世纪直到被马其顿征服前都维持了政治稳定。而使得雅典民主政体具备韧性的重要原因之一,就是雅典众的性情品质。仔细辨析会发现,雅典民众的品性是由民主以及雅典在前五世纪历史经历综合塑造而成,特别是要将克里斯提尼改革到希波战争再到雅典帝国等历史因素纳入分析,将雅典-民主-政体三个词分别加以考量。这与柏拉图《理想国》第八-九卷中将政体与生活方式严格对应的分析范式并不相同。张新刚老师最后总结道,在修昔底德的记述中,特别是全书最后的第八卷,他重点展示了雅典在经过瘟疫、内部纷争乃至盟邦叛离后的总体优异表现。修昔底德是在提醒读者,雅典韧性和缺陷可能是其政体及公民品性的一体两面,在阅读和分析时不可偏废。

总的来说,正如康纳所言,修昔底德对雅典政体的态度是复杂的,他阐明了雅典人的冒进及其致命后果,但也写出了雅典民主的韧性,而这韧性又拖长战争、加剧苦难。雅典人的韧性表现在民众浓重的防范僭主之心,以及民众和公民大会维护公共利益的政治自主性。民主政体自身也有很强的调适能力,在修昔底德停笔的前411年后,雅典虽历经磨难和内乱,直到战后实现了和解,并修正了民主制度,在公元前四世纪直到被马其顿征服前都维持了政治稳定。而使得雅典民主政体具备韧性的重要原因之一,就是雅典众的性情品质。仔细辨析会发现,雅典民众的品性是由民主以及雅典在前五世纪历史经历综合塑造而成,特别是要将克里斯提尼改革到希波战争再到雅典帝国等历史因素纳入分析,将雅典-民主-政体三个词分别加以考量。这与柏拉图《理想国》第八-九卷中将政体与生活方式严格对应的分析范式并不相同。张新刚老师最后总结道,在修昔底德的记述中,特别是全书最后的第八卷,他重点展示了雅典在经过瘟疫、内部纷争乃至盟邦叛离后的总体优异表现。修昔底德是在提醒读者,雅典韧性和缺陷可能是其政体及公民品性的一体两面,在阅读和分析时不可偏废。

第二个发言的是张源老师,她的报告题目是“柏拉图重写雅典帝国衰亡史”。她首先回应了修昔底德文本张力的问题。学界一般认为修昔底德对伯里克利极为推崇,但分析修昔底德笔下伯里克利的第一次演讲可发现,伯里克利的每一个判断都被后来的历史事件所否定。就此而言,修昔底德在演讲前对伯里克利睿智的称赞可能是一种反讽。

雅典三大史家中,希罗多德用诗样的文字讲述了雅典帝国登上历史舞台的历程,修昔底德和色诺芬则以压抑、晦涩甚至惨淡经营的文字描绘了雅典帝国衰亡的历史。三大史家合力锻造了雅典帝国史,但就雅典帝国从登上历史舞台到全盛时期(前478年-前431年)仅用若干小节一笔带过。柏拉图对话正是用重写而非续写这段历史的方式回应了修昔底德。修昔底德浓墨重彩地描写伯里克利,柏拉图则故意留白,通过描写伯里克利身边的人来烘托这位显著的不在场者。柏拉图35部对话和7部伪作合起来的“四十二章经”共同构成了一部恢弘戏剧。《巴门尼德》既是这部剧的序幕,又是它的尾声。《巴门尼德》始于前454年,雅典帝国将提洛同盟金库搬到雅典,这一年既是雅典帝国的顶点也是失去正当性由盛转衰的开端;终于前387年,斯巴达与波斯签订《大王和平敕令》使雅典再无重回巅峰的可能。柏拉图所有对话的背景时间都集中于这一时期,对话中的人物囊括雅典四大政治豪门、希腊世界五大哲学流派,整体构成了一个用逻格斯建构的柏拉图的世界。

雅典三大史家中,希罗多德用诗样的文字讲述了雅典帝国登上历史舞台的历程,修昔底德和色诺芬则以压抑、晦涩甚至惨淡经营的文字描绘了雅典帝国衰亡的历史。三大史家合力锻造了雅典帝国史,但就雅典帝国从登上历史舞台到全盛时期(前478年-前431年)仅用若干小节一笔带过。柏拉图对话正是用重写而非续写这段历史的方式回应了修昔底德。修昔底德浓墨重彩地描写伯里克利,柏拉图则故意留白,通过描写伯里克利身边的人来烘托这位显著的不在场者。柏拉图35部对话和7部伪作合起来的“四十二章经”共同构成了一部恢弘戏剧。《巴门尼德》既是这部剧的序幕,又是它的尾声。《巴门尼德》始于前454年,雅典帝国将提洛同盟金库搬到雅典,这一年既是雅典帝国的顶点也是失去正当性由盛转衰的开端;终于前387年,斯巴达与波斯签订《大王和平敕令》使雅典再无重回巅峰的可能。柏拉图所有对话的背景时间都集中于这一时期,对话中的人物囊括雅典四大政治豪门、希腊世界五大哲学流派,整体构成了一个用逻格斯建构的柏拉图的世界。

第一幕从帝国巅峰到伯里克利时代终结(前433/432年-前429年),包括《普罗泰戈拉》《阿尔喀比亚德前篇》《卡尔米德》《阿尔喀比亚德后篇》《情敌》。这一幕伯里克利并未出场却又无处不在,比如《阿尔喀比亚德前篇》第一个字是“克莱尼亚斯之子”,意在提醒监护人伯里克利不是阿尔喀比亚德的父亲。这一幕各场对话反复提及“情人”一词,暗示雅典人素以“父邦”称呼城邦,伯里克利要求雅典人像爱情人那样爱帝国时已经走入歧途。

第二幕苏格拉底时代的到来(前429年6月-西西里远征前的和平时期),包括《理想国》《高尔吉亚》《拉刻斯》《克拉底鲁》《大希庇阿斯》《蒂迈欧》《克里提阿》(《赫墨克拉底》),这是雅典的极盛时期。

第三幕苏格拉底时代结束(西西里远征前的和平时期-前399年夏),包括《希帕库斯》(《厄里克希阿斯》)《会饮》《斐德若》《斐勒布》《伊翁》《克里托丰》《忒阿格斯》《吕西斯》《欧绪德谟》《阿克希奥库斯》《美诺》《理想国》。这一幕以《会饮》为转折点,西西里远征马上开始,狂欢宴饮中悲音暗藏。在这期间苏格拉底教育的对象多是没有父亲的青少年,残酷的战争使他们失去了父亲的指导,而苏格拉底承担了这一重要的角色。

第四幕苏格拉底之死与明日帝国(前399年-前387年),包括三部三联剧:《苏格拉底的哲学审判》(1.《泰阿泰德》《游叙弗伦》2.《智者》3.《政治家》《哲人》)、《苏格拉底之死》(1.《申辩》2.《克里同》3.《斐多》)、《苏格拉提亚》或《灵魂立法》(1.《米诺斯》2.《法篇》3.《厄庇诺米斯》),最后的羊人剧《美涅克塞努》反讽了前387年雅典帝国的衰落。

对话是哲人苏格拉底的存在方式。柏拉图重点描绘了苏格拉底一生中参与的四次大型对话、或曰智识界大聚会:在雅典帝国全盛时期,苏格拉底盛年崛起,击败当世第一大智者普罗泰戈拉,成为智识界的新王者(《普罗泰戈拉》);在伯罗奔尼撒战争时期,苏格拉底在与外邦新一代智者色拉叙马霍斯的攻防战中,取得了决定性的胜利,从此成为这座哲学之城实际上的灵魂人物(《理想国》);到了西西里远征前夕(此为雅典帝国由盛而衰的转折点),雅典已从统治帝国的哲人王堕落为残暴僭主,已过知天命之年的苏格拉底回天乏术,帝国精英最后的繁华聚会暗藏悲音(《会饮》);待到帝国覆灭,此时智识界大聚会的地点不再是雅典的豪门府邸、而是关押苏格拉底的死囚牢, 旷世大哲从容仰药、与亲爱的朋友们含笑作别,雅典帝国覆亡之后魂飞魄散的时刻终于来临(《斐多》)。

旷世大哲从容仰药、与亲爱的朋友们含笑作别,雅典帝国覆亡之后魂飞魄散的时刻终于来临(《斐多》)。

四次大聚会覆盖了苏格拉底从登上智识界舞台到死亡、雅典帝国从上升到衰败的历程。雅典大哲苏格拉底的一生与帝国的命运沉浮密切相连,全部柏拉图对话构成了一部雅典帝国兴亡大剧,也构筑了一座哲人苏格拉底生命的不朽丰碑。

随后,吕厚量老师以“色诺芬道德观中的权术”为题进行了报告。承接张源老师对色诺芬“惨淡”文风的讨论,吕老师赞同色诺芬在其希腊史叙述中有悲观思想,但不满自身所处时代是中外历史学家的普遍现象。正如中国思想家用《周礼》寄托政治理想,色诺芬也通过《居鲁士的教育》假托历史描述理想政治领袖。《居鲁士的教育》叙述了居鲁士大帝通过个人魅力获得民众拥护,以道德垂范作用影响臣民,将全体波斯臣民的道德境界提升至“至善”的故事,但全书最后一节却有大量对波斯专制制度的负面描述,以致被疑伪作。但由于没有文献证据支持伪作论,学界出现了多种观点以解释这种文本张力,或言色诺芬对居鲁士大帝明褒暗贬,或言色诺芬批判的不是具体个人而是整个政治生活。吕厚量老师则认为,最后一小节所展现的并非色诺芬的批判,而是色诺芬对政治生活中权术地位的肯定。

色诺芬的作品中允许政治领袖存在阴暗面(the dark side)。除了《居鲁士的教育》最后一节,色诺芬在书中其他部分以及其他书中也描述过政治领袖实行严格社会管控束缚公民个人自由、滥用赏赐乃至践踏人格尊严、以欺诈和高压维护个人统治的权威等行为。我们可以通过四个案例理解色诺芬的权术观:《居鲁士的教育》第八卷第二章描写居鲁士大帝收买众多耳目以维护统治,《希耶罗》谈及伟大统治者应指定他人承担惩恶的恶名而自己独占扬善特权,《阿格西劳斯》在葬礼上把对敌人使用诈术诡计作为对阿格西劳斯的颂扬,以及《居鲁士的教育》第一卷冈比西斯对儿子居鲁士大帝“如何成为优秀军事将领”的回答。由此观之,首先,色诺芬笔下的英雄人物所采用的这些权术中包含的诡诈与暴力确实多于正直和美德;其次,色诺芬笔下的政治领袖普遍使用过权术,但色诺芬从未论述过权术何以不可或缺;再次,在相当多历史细节叙述场景中,权术手段确实造成了色诺芬道德观中的双重标准乃至逻辑矛盾;最后,在色诺芬的语境下,英雄人物对各种“肮脏”权术的运用都服务于建立社会秩序、促进民众福祉、赢得战争等终极意义上的积极目的。色诺芬独特的道德观其来有自,这与同时代宣扬理性社会控制的军事、政治学作品,色诺芬独特的个人阅历,以及阿格西劳斯等优秀政治家的影响有关。

总的来说,色诺芬怀有二元道德观念。对于政治领袖而言,仁政善举和铁血手腕是不可或缺、相辅相成的两种手段。尽管现实生活中的政治斗争血腥且肮脏,但它依然可能在得到理性和智慧指引的情况下造福人类,改善社会道德水准。色诺芬从未放弃在充满暴力、邪恶和阴谋诡计的现实政治生活中寻找幸福与道德最佳途径的执著努力。

最后,韩潮老师对三个主题报告进行了评议。韩老师认为,张源老师的工作可以概括为追求柏拉图对话的文学统一性。值得注意的是国内外进行同样工作的学者都是女性。张源老师的“四十二章经”将柏拉图对话变为恢弘史诗,其始末时间点也都很有政治意义,但戏剧的统一性与柏拉图思想发展问题之间的张力或许仍有可协调的空间。比如《法篇》以某种方式肯定了民主,也在讨论习俗时隐隐用雅典批评斯巴达,这都表明柏拉图对雅典的认知已有变化。因此我们需要回答,如果柏拉图史诗真的存在,那么柏拉图爱雅典吗?

韩老师认为,另外两个主题报告也都可类似地归结为“修昔底德/色诺芬爱雅典吗”的问题。修昔底德对雅典的态度是老话题,但张新刚老师提供了一个独特视角,他将作为复合词的雅典民主拆开,细致考察了修昔底德肯定的究竟是雅典还是民主。此外,叙拉古和雅典一样牵涉民主政体与民主领袖、帝国与防僭政的关系,但西西里的迅速分崩离析与雅典坚持八年形成鲜明对照,比较二者可能有助于进一步理解雅典的“韧性”。吕老师的研究大体上是对《居鲁士的教育》文献学争议的回应。对色诺芬阴暗式阅读(Dark Reading)的创始者是列奥·施特劳斯,他将色诺芬视为对人性阴暗处有乐趣的思想家,很多表面的颂扬实为反讽,并由此对色诺芬研究形成雪崩效应。韩潮老师表示,一方面,施特劳斯学派的解读或有过于依赖反讽修辞之嫌,而这一修辞实际上直到近代才被本质性地发现,在古代修辞学中尚无论述;另一方面,我们本质上无法摆脱反讽的修辞式阅读,颂扬还是讽刺的问题同样出现在马基雅维利和塔西佗研究中。随后,韩潮老师针对论坛主题总结道,修昔底德直接受到了前5世纪到前4世纪希腊世界秩序转变的冲击,而柏拉图和色诺芬在修昔底德的影响下站在前4世纪回应了这一冲击,二者的回应可能构成竞争关系。相同的是,公元前4世纪的希腊世界被君主制环绕,柏拉图和色诺芬都对希腊民主与君主制的问题给出了各自的复杂回应。