文研论坛|第116期

2020年11月15日下午,“北大文研论坛”第一百一十六期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“迁徙与驻留:卞之琳、何其芳、废名在1940年代”。西南大学新诗研究所副教授余旸、北京大学中文系教授姜涛、中央民族大学文学院副教授冷霜做主题报告,中国人民大学文学院教授姚丹主持并评议。

论坛伊始,余旸老师首先带来题为“历史作为象征——1940年代卞之琳思想转变”的报告。卞之琳一般被公认为优秀的现代诗人,但指向的都是抗战爆发前写作《白螺壳》、《圆宝盒》的那位象征主义写作者。在简要回顾1940年代卞之琳战时的迁移经历后,余旸老师指出,无论是延安知识分子群体研究,还是西南联大知识分子群研究,卞之琳都是“非典型”的,影子般的存在;其“螺旋式的进行”的象征观念流传虽广,一来不太区分观念内涵的具体层面、二来当下滥熟的唯物辩证法容易遮蔽观念背后的独特意涵——导致的结果就是,卞之琳抗战爆发后的思想文化形象基本是模糊的。

接着,余旸老师对报告题目中的“历史作为象征”做了阐释。过往研究也关注到卞之琳与法国后期象征主义诗人、作家之间的关联,比如卞之琳文中经常提到的:“开花在时间之外”、“时间崩溃了”、“结晶—一部分的乐园”等说法都来自后象征主义诗人、作家的艺术观。这些说法多少都有柏拉图或基督教的理念等西方思想背景,也与十九世纪末二十世纪初出现的“艺术取代宗教”的趋向有关。卞之琳接受这一艺术观的影响,将之表述为“心得”、“悟”、“道”、“智慧”等更中国化的说法。在《成长》(1936年)一文中,卞之琳较为完整地表达了其前期的象征主义人生观:对比庄子“晓梦迷蝴蝶”的相对、游戏人生观与孔子“追求远方,一步一foot”的绝对人生观,卞之琳讨论了两种立场在人生道路上的得失后,认为无论孔庄,都要面临死亡后“一场空”的意义考验。对此,卞之琳以“生生之谓易”、“葡萄消失了化为美酒”的“道”来探求意义的可能性。《白螺壳》(1937年)中的诗句“黄色还诸小鸡雏,青色还诸小碧梧,玫瑰色还诸玫瑰”生动表达了抗战爆发前卞之琳阶段性的人生感悟。随后爆发的抗战深深影响了每位历史中人,卞之琳的写作也由前期的人生“感悟”转向“在邦家大事的热潮里面对广大人民而写”,“历史”(尤其是战争)成为他实际上的写作主题1940年代关注的中心。所谓“历史作为象征”,就是卞之琳在1940年代处理历史的过程中,往往着眼于把握动态历史进程中的“势”,并将之视为他所理解的“自然历史观”——一种包含了历史、人生、生命乃至自然在内的“天道”的一个宣示。

接着,余旸老师对报告题目中的“历史作为象征”做了阐释。过往研究也关注到卞之琳与法国后期象征主义诗人、作家之间的关联,比如卞之琳文中经常提到的:“开花在时间之外”、“时间崩溃了”、“结晶—一部分的乐园”等说法都来自后象征主义诗人、作家的艺术观。这些说法多少都有柏拉图或基督教的理念等西方思想背景,也与十九世纪末二十世纪初出现的“艺术取代宗教”的趋向有关。卞之琳接受这一艺术观的影响,将之表述为“心得”、“悟”、“道”、“智慧”等更中国化的说法。在《成长》(1936年)一文中,卞之琳较为完整地表达了其前期的象征主义人生观:对比庄子“晓梦迷蝴蝶”的相对、游戏人生观与孔子“追求远方,一步一foot”的绝对人生观,卞之琳讨论了两种立场在人生道路上的得失后,认为无论孔庄,都要面临死亡后“一场空”的意义考验。对此,卞之琳以“生生之谓易”、“葡萄消失了化为美酒”的“道”来探求意义的可能性。《白螺壳》(1937年)中的诗句“黄色还诸小鸡雏,青色还诸小碧梧,玫瑰色还诸玫瑰”生动表达了抗战爆发前卞之琳阶段性的人生感悟。随后爆发的抗战深深影响了每位历史中人,卞之琳的写作也由前期的人生“感悟”转向“在邦家大事的热潮里面对广大人民而写”,“历史”(尤其是战争)成为他实际上的写作主题1940年代关注的中心。所谓“历史作为象征”,就是卞之琳在1940年代处理历史的过程中,往往着眼于把握动态历史进程中的“势”,并将之视为他所理解的“自然历史观”——一种包含了历史、人生、生命乃至自然在内的“天道”的一个宣示。

然后,余旸老师对比了两篇文章,详细阐述了“历史作为象征”这一艺术观的具体内涵。第一篇为《克里斯托弗·衣修午德的〈紫罗兰姑娘〉(初版译者序)》(1946年3月),卞之琳批评了衣修午德在美国皈依印度瑜伽中的“涅槃”概念,认为“天道只能宣示,不能创造”,较为明显地表达了其40年代后期拓展出来的较为成熟的象征主义艺术观;第二篇是《第七七二团在太行山一带·未刊行改名重版序》(1949年2月),感慨于共产党淮海战役的伟大胜利,卞之琳在文中表示“人家忙于用枪杆创造辉煌的史迹,我至少可以用笔杆忠实记录下他们如何创造史迹”,并借此展开即将到来的、“以集体生活为基础”新社会的构想。不过,这一构想没有更为具体、历史的展开,反而回收到他所理解的“终古常新”的“天道”中,也即,卞之琳将此前写作的七七二团的战斗报告视为一个集体生命的象征,认为“这不是他的创作,自己只是尽了恰当的传达的任务”……“不是他把这个团写成这个样子,而是这个团本身指挥了他的笔”。

那么,这一自然历史观是如何发展出来的呢?余旸老师以时间为轴,选取了卞之琳思想转变中的几个节点,进行了详细阐释。1938年春天,卞之琳发表《地图在动》,展现“中国意识”在不同身份、职业、阶层中的觉醒,表现出把握“历史”起势的艺术自觉;秋天,到了延安,受延安“读书热”的影响,通过《实践论》、《矛盾论》、《论持久战》等的阅读,“初窥辩证唯物主义与历史唯物主义”的门径,为他把握历史大势奠定了基础;随后进行的“战地书写”系列的写作,尤其《慰劳信集》,在当时“抗战建国”的氛围中构建出一幅各阶层联动为一体、展现历史势能的“社会理想蓝图”;但这一建立在“抗日民族统一战线”基础上的“社会理想蓝图”,遭受了1941年皖南事变的重创,卞之琳就从全民族各阶层联合抗日救国的政治社会构想,转向对文化与文明的批评与构建,长篇小说《山山水水》就是回应这一思想危机的产物;1943年秋天,完成《山山水水》初稿后,由于不能出版,卞之琳一边修改,一边将其翻译成英文;在改译《山山水水》的过程中,卞之琳同时探讨奥登诗中的“忍耐”的意义、“山山水水”一词的英文翻译中蕴含的时间维度,不断调整与深化他对“自然历史观”的理解;抗日战争胜利后,卞之琳延续过去的文化批判,在中西比较中丰厚、完善其“生生不已”的自然历史观;到了1949年写作《第七七二团在太行山一带·未刊行改名重版序》时,卞之琳“历史作为象征”的“自然历史观”已发展地较为成熟。

论坛现场

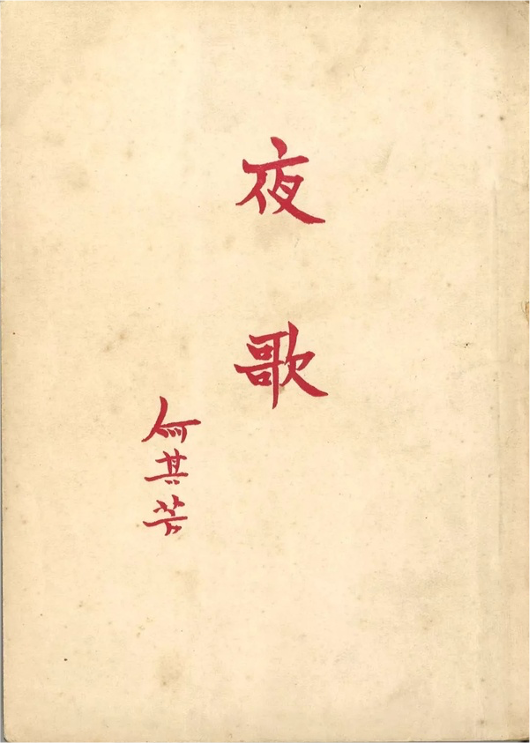

随后,姜涛老师以“何其芳《夜歌》中的‘心境’与‘工作’”进行报告。首先,他就文学史上的“何其芳现象”与研究框架问题谈了自己的看法。所谓“何其芳现象”,指的是何其芳到了延安之后在政治、思想上进步,在艺术上落后的自我转变。近年来,研究者也开始关注何其芳前后的连续性,认为并不存在一个早期“文学的何其芳”与后期“政治的何其芳”的区别。在姜涛老师看来,即便讨论只有一个何其芳,一定程度上也还是没有跳出原有的在文学和政治之间打转的研究框架。事实上,何其芳延安时期的写作,包括写作与生活间的丰富关系,以及这一关系背后所依托的人格状态、工作状态等等,都很难在“两个何其芳”或“一个何其芳”的框架中得到有效的说明。而写于1940-1941年间的组诗《夜歌》就是何其芳思想转变过程中的一个核心文本,虽然写的是一些拉拉杂杂的生活感受,其实包含着非常丰富的层次。对此,姜涛老师从三个方面进行阐释。

第一方面是《夜歌》中“快乐”的情绪与其落在诗体中的表现。1940年5月,何其芳在接受“为什么来延安”的访问时,称自己告别了过去不健康、不快乐的思想,像一个小齿轮一样“快活地规律地旋转着”——这是对知识分子和延安或知识分子和革命之间关系的一种非常经典、套路化的表达,但何其芳对“快乐”的强调值得注意。姜涛老师指出,“快乐”、“快活”是何其芳1940-1941年间许多诗文中反复诉说、阐述的主题,他甚至自称是一个“快乐的说教者”。对何其芳而言,这种快乐不止是一种简单的情绪,还是一种值得分析的感受结构,体现在具体的诗歌形式与诗体感觉上。姜涛老师以《夜歌》的第二首为例展开具体分析:开头引用《雅歌》,以“而且”为起语的句式结构松散而自由,仿佛模拟了思维的流动性与粘连性;诗句随着思维的流转依次讲到莫泊桑、雪莱、列宁、当时的战争与历史;最后以“我是如此快活地爱好我自己,/而又如此痛苦地想突破我自己,/提高我自己”作结,带有小孩似的兴致勃勃的撒娇感。从来源上讲,这种诗体一定程度上模仿了惠特曼,但与郭沫若借用惠特曼罗列、铺陈万物的句法不同,何其芳吸收的是其自由谈论自我、极具延展性与伸缩性的句式。这样一种基于口语节奏、拉杂谈天、伸缩性和展开性极强的抒情诗体在新诗史上是崭新而独特的。

姜涛老师接着谈到,30年代的何其芳是一个“寂寞的独语者”形象,其独语或“呼语”中包含了对亲密人际关系的向往。如其自述所说,从北平到成都再到延安,他走了一条从“寂寞”到“热情”的路,路的尽头是延安——他的热情在延安有了落实的土壤和基础。《夜歌》中的“热情”就生成于延安人际交流、共同生活的场景,聊天与谈心往往成为诗歌的展开结构;与此相关,从友谊、爱情、亲情、兄弟情中提取的“同志爱”成为《夜歌》一个非常重要的主题。这样一种根植于生活、工作现场的快乐明朗、能与他人交流的热情,一种共同体内部的亲密舒放的感受,在新诗史上乃至中国传统的诗文学当中,似乎都是全新的。为了更好地说明这一点,姜涛老师将这种“新的抒情”与穆旦、鲁藜进行了对比。他认为,四十年代穆旦提出的“新的抒情”仍然延续了个我与自然、社会、家国对峙的抒情装置,而与《夜歌》写于同一时期的鲁藜的《延河散歌》使用的还是把风景自然象征化的处理方式,由写景延致抒情;相比之下,《夜歌》则很少写景,延河基本被当作一个人际互动、自我反思的背景来处理。

姜涛老师接着谈到,30年代的何其芳是一个“寂寞的独语者”形象,其独语或“呼语”中包含了对亲密人际关系的向往。如其自述所说,从北平到成都再到延安,他走了一条从“寂寞”到“热情”的路,路的尽头是延安——他的热情在延安有了落实的土壤和基础。《夜歌》中的“热情”就生成于延安人际交流、共同生活的场景,聊天与谈心往往成为诗歌的展开结构;与此相关,从友谊、爱情、亲情、兄弟情中提取的“同志爱”成为《夜歌》一个非常重要的主题。这样一种根植于生活、工作现场的快乐明朗、能与他人交流的热情,一种共同体内部的亲密舒放的感受,在新诗史上乃至中国传统的诗文学当中,似乎都是全新的。为了更好地说明这一点,姜涛老师将这种“新的抒情”与穆旦、鲁藜进行了对比。他认为,四十年代穆旦提出的“新的抒情”仍然延续了个我与自然、社会、家国对峙的抒情装置,而与《夜歌》写于同一时期的鲁藜的《延河散歌》使用的还是把风景自然象征化的处理方式,由写景延致抒情;相比之下,《夜歌》则很少写景,延河基本被当作一个人际互动、自我反思的背景来处理。

如果这种“新的抒情”确实存在,那么它除了具有文学的意义,还与特定的知识分子心境相关。何其芳在诗中的表述“心境不是小事情”是解读《夜歌》的第二条线索。姜涛老师提出,尽管何其芳后来反省自己在《夜歌》中写的还是小资产阶级的内心矛盾,但就真实阅读感受来讲,这种矛盾感并不强烈。夜晚与白天、新我与旧我、寂寞与热情、个人与人群、工作与文学等结构上的张力其实是相互支撑、相互激发的。按照其学生冯牧的说法,这些诗句虽然“夹着轻微的叹息和感激的眼泪”,“也有着更大的斗争意义”。此外,如何理解何其芳“热心的事务工作者”的自白,是讨论《夜歌》的另一条线索。何其芳的“事务工作”,指的是其担任鲁艺文学系系主任的日常工作,写作《夜歌》的阶段恰是其工作最繁忙的时期。根据鲁艺学生的回忆,何其芳的形象集中表现为与人交往热情投入,与同事、学生亲密无间、打成一片等等。由此可见,何其芳的“事务工作”不是今天意义上繁琐、枯燥的教学工作,而主要是围绕人的心境展开的“人”的工作。因此,《夜歌》中许多人际交流的段落其实都是事务工作的场景,诗中劝勉、激励、现身说法的语气,以及诗歌的展开方式,也体现了何其芳热心事务工作的工作方式。在这个意义上,事务工作并不外在于写作,而恰恰内在激发了写作,甚至为诗歌提供了某种内在的结构。然后,姜涛老师把话题延展到工作伦理层面,指出《夜歌》所吟咏的工作相比其他京派知识分子,更多具有与他人和组织密切联动的特征。那么,之前谈到的“新的抒情”如果存在,其背后也应当浸润着新的工作方式与工作伦理。

接着,姜涛老师带领大家将视野延伸到了延安整风运动之后的何其芳。整风之后的何其芳,也忙于自我检讨,学习整风文件,后来受命到国统区从事文艺统战工作,并转向理论研究和批评工作,基本不再写诗了。他的状态似乎有些拘谨与教条,不再具有鲁艺时期的快乐与舒放。姜涛老师提示大家注意,造成何其芳创作中断,或者某种心境干枯的原因其实很多,除了对政治的屈从,还要考虑其工作性质的转换、性格与能力的限度等因素,重庆的三年文艺统战工作就令何其芳身心俱疲。然而,要理解“心境”的意义,还要有更长一点的视野,也要跳出文学的范畴。建国后何其芳长期担任社科院文学所的领导工作,为文学所的发展做出了很大的贡献。如果阅读后来的纪念文集《衷心感谢他》中文学所同仁的回忆文字,我们仿佛又能感受到了延安鲁艺时期那个脚步匆匆、兴致勃勃的“热心的事务工作者”的回归。最后,姜涛老师指出何其芳的老友沙汀提出了另一种意义上的“何其芳现象”:作为一个抒情诗人,何其芳被激发出来的热情为什么能这么持久地延续,使他哪怕是在机械性的事务工作中也能焕发出润泽光彩?如果从这一角度来看“何其芳现象”,就可以跳出一般的关于知识分子改造的预设,进入历史进程当中,来看40到50年代的战争与革命到底塑造了怎样的心境,并思考今天可以怎样再次转化出这样的心境。

第三个发言的是冷霜老师,他的报告题为“返乡与归儒——1940年代废名的思想转折”。冷霜老师首先提出,废名1940年代思想转折的特殊性在于其思想经过了两次转变,第一次是从五四启蒙立场转向对儒家思想的认同,第二次是从儒家思想转向对社会主义的接受。这一特殊性,一方面与废名在三十年代北方学院化的知识分子中的特殊位置有关。冷霜老师谈到,尽管我们通常将废名归入“自由主义知识分子”的范畴,但这一群体内部的政治与文艺观念其实存在诸多差异。相比其他更深入接受欧美现代自由主义政治观念的知识分子,20到30年代的废名则在周作人、熊十力等的影响下,非常自觉地从中国古典文学和哲学中寻求资源,事实上已经开始了对儒家思想的转向。另一方面,废名思想转折的特殊性也与其在北方城市的整体生活处境有一定关联——二三十年代窘迫、不安、孤独的北方城市生活对其思想转变具有基础性的意义。此外,冷霜老师指出,抗战时期和内战时期的废名思想可能存在某些需要辨析的差异。由于目前可见的废名抗战期间著作非常有限,学界对其抗战时期生活和思想状况的理解大多只能借助于他写于40年代后期的著作。因而在此过程中,研究者需要对材料加以辨析,一方面考察废名在40年代后期的语境中有针对性地发展出来的思想内容,一方面剥离出其在抗战期间的实际思想状态。

第三个发言的是冷霜老师,他的报告题为“返乡与归儒——1940年代废名的思想转折”。冷霜老师首先提出,废名1940年代思想转折的特殊性在于其思想经过了两次转变,第一次是从五四启蒙立场转向对儒家思想的认同,第二次是从儒家思想转向对社会主义的接受。这一特殊性,一方面与废名在三十年代北方学院化的知识分子中的特殊位置有关。冷霜老师谈到,尽管我们通常将废名归入“自由主义知识分子”的范畴,但这一群体内部的政治与文艺观念其实存在诸多差异。相比其他更深入接受欧美现代自由主义政治观念的知识分子,20到30年代的废名则在周作人、熊十力等的影响下,非常自觉地从中国古典文学和哲学中寻求资源,事实上已经开始了对儒家思想的转向。另一方面,废名思想转折的特殊性也与其在北方城市的整体生活处境有一定关联——二三十年代窘迫、不安、孤独的北方城市生活对其思想转变具有基础性的意义。此外,冷霜老师指出,抗战时期和内战时期的废名思想可能存在某些需要辨析的差异。由于目前可见的废名抗战期间著作非常有限,学界对其抗战时期生活和思想状况的理解大多只能借助于他写于40年代后期的著作。因而在此过程中,研究者需要对材料加以辨析,一方面考察废名在40年代后期的语境中有针对性地发展出来的思想内容,一方面剥离出其在抗战期间的实际思想状态。

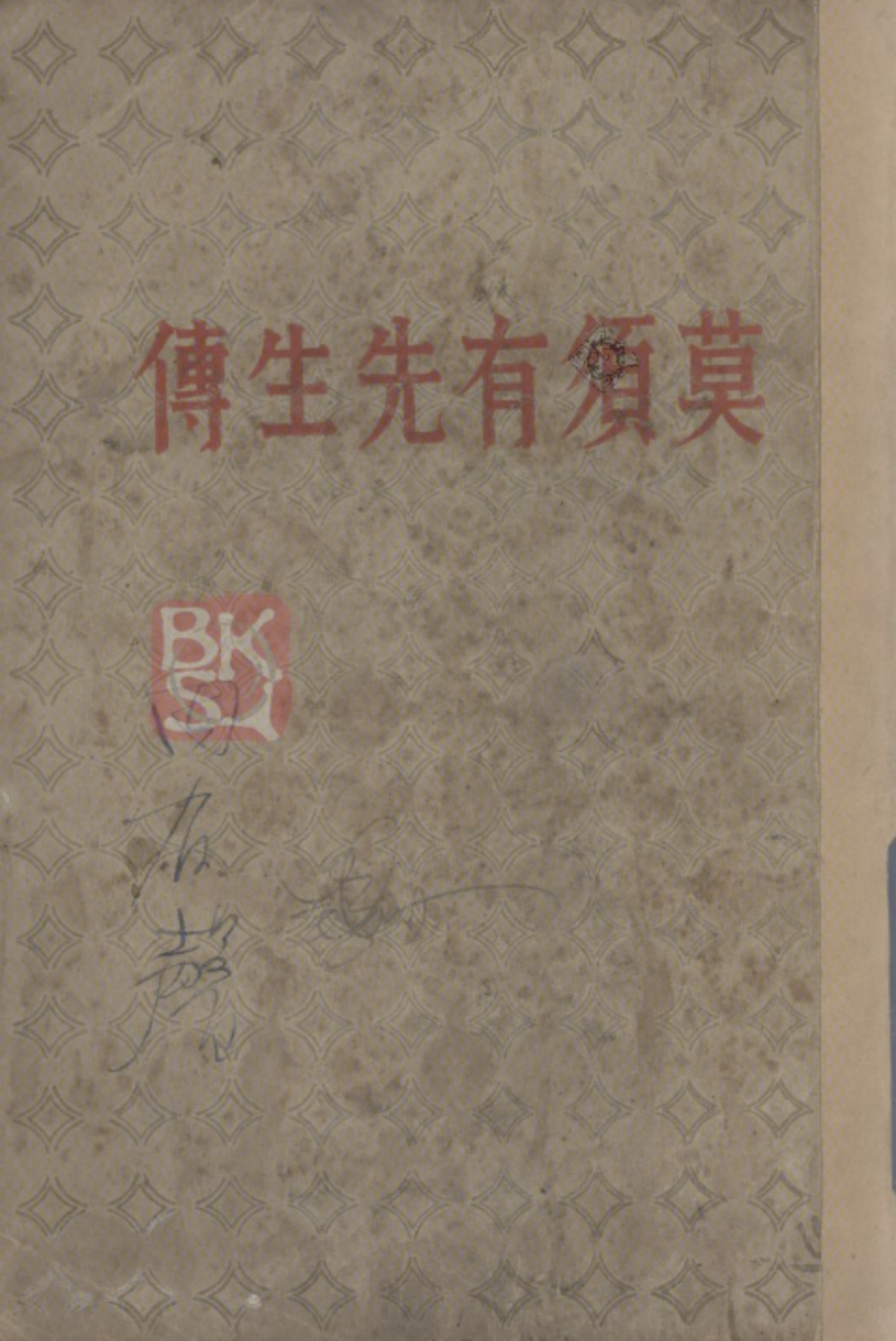

按照废名自己的表述,可以将其转向儒家思想的过程清理为三个阶段。第一阶段是1935年以前。废名在《我怎样读<论语>》中说道,民国二十四年,他懂得了孟子的“性善”。冷霜老师进一步发现,废名写于30年代之前的早期小说中已经含有某种对生命的哲学化思考,并有了某种对生命原初形态的认识,但作为生命观的“性善”与现实之间的冲突造成了他的思想困境。他于20年代后期开始了隐居生活,并以现代主义为写作理想。但在30年代前期,孔子关于避世的言语不仅帮助废名突破了自身的思想困境,而且成为他接受儒家思想的契机。然而,这时的废名总体上依然采取启蒙与审美主义的态度来理解《论语》。第二阶段是1935到1937年。一方面,废名将“性善”作为一种世界观来接受;另一方面,他开始从个人生活经验出发来理解《论语》,形成了朴素的伦理维度。但在确立“性善”的哲学世界观的同时,他对四书朱注仍持明确的排斥态度。第三阶段是1938年以后。抗战期间,废名回到家乡黄梅,终于接受了程朱理学,并展开自觉的伦理和教育实践。在此基础上,他视儒家为中国的现世主义宗教,并形成反进化论立场。内战初期,他于《响应“打开一条生路”》中第一次明确提出“民族精神”的概念,并在此观念下阐释中国的文明与历史,回应当时国际、国内的状况。冷霜老师提示大家,在小说《莫须有先生坐飞机以后》中,可以看到废名40年代思想转变过程的几个关键节点。

然后,冷霜老师提出可以从三个层面来看待抗战时期废名的观察、实践与认识。第一是伦理与社会层面。在《莫须有先生坐飞机以后》中的《留客吃饭的事情》一章中,农民对“礼”的奉行使废名看到了儒家观念在乡土中国社会中的生动实践;在《卜居》一章中,他又对乡土中国的家族主义有了重新的理解。第二是哲学层面。小说中不仅含有一些哲学层面的讨论,也涉及到废名如何在自身经验中见证实在的世界观的经历。比如他从老百姓对战败日本兵的态度中获得了“性善”的亲证,又从石老爹身上发现老百姓对“天理”也有朴素的认识。第三是政治层面。通过观察战争时期乡村的实际生活与农民的实际状况,他认为孟子的“仁政”与黄老的“无为”是治理中国最好的方式,同时对自私自利、不懂得农人的现代读书人提出批评。据此,冷霜老师总结道,这些抗战时期的经验的确构成了废名接受儒家思想的基础。

然后,冷霜老师提出可以从三个层面来看待抗战时期废名的观察、实践与认识。第一是伦理与社会层面。在《莫须有先生坐飞机以后》中的《留客吃饭的事情》一章中,农民对“礼”的奉行使废名看到了儒家观念在乡土中国社会中的生动实践;在《卜居》一章中,他又对乡土中国的家族主义有了重新的理解。第二是哲学层面。小说中不仅含有一些哲学层面的讨论,也涉及到废名如何在自身经验中见证实在的世界观的经历。比如他从老百姓对战败日本兵的态度中获得了“性善”的亲证,又从石老爹身上发现老百姓对“天理”也有朴素的认识。第三是政治层面。通过观察战争时期乡村的实际生活与农民的实际状况,他认为孟子的“仁政”与黄老的“无为”是治理中国最好的方式,同时对自私自利、不懂得农人的现代读书人提出批评。据此,冷霜老师总结道,这些抗战时期的经验的确构成了废名接受儒家思想的基础。

接着,冷霜老师带领大家进入到废名40年代后期的思想构造中。在内战爆发、冷战开始的国内国际形势之下,废名提出文明分别论,认为不同的文明有各自原初的民族精神,而中国的民族精神建立在“性善”和“天理”的观念之下。因此,中国只有坚持保守自身的民族精神,才能面对当下以邻为壑的状况。此外,废名虽然自称儒家,但同时对佛家观念有诸多认同。在冷霜老师看来,废名是把佛家的某些认识论,引入到了对儒家思想和中国历史之间关系的理解上,也就是认为某种绝对的先验的“民族精神”造就了该民族的历史展开,并以此为他所信奉的宗教。另一个值得思考的问题是,废名在《莫须有先生坐飞机以后》中还表达了对基层教育实践的痛切与不满,甚至明确指出儒家思想对中国社会的负面影响,这与他整体上对儒家思想的接受相矛盾。在教育实践层面,废名对儒家思想的态度是复杂的,其思想中可能还有某种五四启蒙观念的遗留。最后,冷霜老师将废名40年代后期思想总结为三种对话语境,分别为对国内与国际政治的回应、对阶级斗争与唯物思想的回应、对知识界建国方案讨论的回应。

随后,姚丹老师对三位老师的报告进行评议。她首先谈到,我们在既有的“启蒙”的话语体系下讨论问题时,一是特别强调个人的个体性,而个体性有时会不自觉地转化为主体性,这很可能会遮蔽某些集体性的历史境遇中的特性;二是强调古今之变,只关注到儒学、佛学的历史滞后性及其对历史能量的束缚,而忽略它在因应现代中国时可能具有的解放的、爆破的能量。而三位研究者的研究在解绑与复活卞之琳、何其芳、废名的历史能量时,都突破并丰富了这一“启蒙”框架,显示了1940年代文学研究扩展的可能性。然后,姚丹老师对本次论坛的主题“迁徙和驻留”表达了自己的理解。她认为,每一个文化个体对驻留地的选择,既有一定的偶然性和被迫性,也有出自个人文化选择的一面;他们在驻留之后对“文化落差”产生的观察与体认,才会转化为其写作的某种结晶。

除了框架上的体认,姚丹老师也对三位老师的具体研究提出了自己的心得体会。她指出,余旸老师的研究整合的文本范围非常之大,以文本互见的方式来分析卞之琳综合写作的意义,这一工作很了不起。但姚丹老师认为,对“象征”、“自然历史观”等概念还需做进一步界定,特别要注意辨析卞之琳的“自然天道观”之“自然”与西方自然哲学意义上的“自然”之关系。此外,她提出余旸老师的报告清楚展现了卞之琳“想怎样”与“可能达到怎样”的问题,但对卞之琳“实际怎样”语焉不详。比如对《紫罗兰姑娘》的研究,是否可以不只停留在译序中,而也可以进入这个文本本身进行讨论?姚丹老师接着谈到姜涛老师的报告。她补充道,何其芳在进入延安之前,曾在中学担任过教师,他把中学比作“一个制造中学生的工厂”,可以想见,教员职位是一架架被动、懒惰、停滞的“中学生培养机器”;而进入延安之后,由于整体氛围的积极向上,即使做“螺丝钉”,却也是灵活的、润滑的、欢乐的。她相信这一转变的真实性,并指出以往的研究更多注意知识分子转变中灰暗的一面,而多少忽视了像何其芳这样的走在正面、积极之路上的知识分子。同时,姚丹老师也提出,何其芳的“快乐”也可能与其在延安所处的位置(鲁艺)有关,将来可以继续讨论何其芳与萧军(非鲁艺)思想的对冲,或研究“整体的何其芳”的问题。对于冷霜老师的报告,姚丹老师认为,在此次讨论中,废名研究的思想史意义最大,挑战性也最强。一个令人感兴趣的问题是,40年代的“援佛入儒”或者说对儒家的整体性肯定并不是孤立现象,梁漱溟先生等人也有类似的思考,那么他们之间是否存在不同?在她看来,梁漱溟和废名都强调儒学在人伦日用意义上对中国建设的意义,并且都把中国农村和农民视为立国之本;而梁漱溟曾清晰地谈到乡村建设的组织性问题,废名则似乎更强调个体修为的问题。此外,对废名思想的研究还存在一个从学理意义上阐释儒学和佛学的难题。

本次论坛,北京大学中文系教授吴晓东,社科院文学研究所研究员贺照田,文研院邀访学者、社科院世界宗教研究所研究员周伟驰,社科院外文研究所《世界文学》编辑汪天艾也莅临现场旁听,并参与讨论。姚丹老师评议之后,吴晓东老师分别向三位报告老师进行提问。第一,余旸老师对于“天道”、“自然史”的强调是否超越了以往对卞之琳做现代主义阐释的框架,还是创造了一种仍然以现代主义为精神内核的本土式现代主义?第二,姜涛老师对“新的抒情”的捕捉是否重新找到了评价何其芳1940年代诗歌艺术的标准,从而有可能从美学、诗学或者艺术上颠覆以往对何其芳现象的评价,还是仍然避免诗学上的判断,而去寻找一个更大的文学性视野?第三,废名在40年代的归儒是否存在一个思想如何言说或表达的问题?其小说化形象的选择与小说形式的表达方式的选择,是否对归儒思想的某种本质化判断构成消极甚至颠覆性的影响?

接着,三位报告老师对姚丹与吴晓东两位老师的问题进行了回应。余旸老师表示,他不仅只从文学的角度看待卞之琳,主要关注他处理与把握历史的方式。与穆旦那种在历史(战争)中希望与失望交织的个人挣扎相比,卞之琳有一种长时段把握历史的智慧,其历史观是相对、超越的。之所以在研究中使用大量的译文序,一方面是因为作为译者的卞之琳与写作者的纪德的关系非常亲密;另一方面则是其译文序中含有很多抒情与个人评述。姜涛老师首先回应姚丹老师,认为引入何其芳不快乐的个案确实会使讨论更有张力与整体性,而在延安知识分子圈子的内部争论中,快乐与不快乐其实都是一种感受结构,并没有那么大的分歧。对于吴晓东老师的问题,他表示到了延安以后的何其芳在艺术上其实有了进步,对其诗中丰富、细微层次的捕捉,有助于我们把握40年代战争时期的新诗风格。由于整风以后,何其芳作为诗人的创作基本停止,但其文学背后依托的心境则延伸到后来的工作与生活之中,因此不能完全在文学框架内来解释何其芳。冷霜老师首先阐述了废名与同时期梁漱溟等人的思想关联问题。他指出,在废名形成其思想论述的背景中,既与将乡土中国视为中国社会本质性形态的思想者之间存在远相关关系,也与40年代北平的学院知识分子群体之间存在近相关关系。此外,他表示《莫须有先生坐飞机以后》这一文本非常特别,因此确实要将吴晓东老师提到的文体问题纳入思考。

最后,汪天艾老师分享了自己对一位西班牙诗人1956-1964年的心态演变进行研究的心得,并感到知识分子心态演变的研究存在许多相通之处。此外,诗人石民先生(废名的北大同班同学)的后人唐仲远老师,代表石民先生的长女石纯仪女士来到现场,向文研院与冷霜老师赠送湖南邵阳文库所编的《石民集》。

唐仲远老师代表石民先生的长女石纯仪女士

向文研院与冷霜老师赠送湖南邵阳文库所编的《石民集》