2020年11月16日下午,“北大文研论坛”第一百一十七期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“早期历法的观念与技术”。文研院邀访学者、中国人民大学历史学院副教授邱靖嘉任召集人,湖北省社会科学院文史研究所助理研究员吕传益、北京大学历史学系博雅博士后郭津嵩、清华大学科学史系博士后肖尧做主题报告,中国科学院大学人文学院教授孙小淳、北京大学历史学系长聘副教授陈侃理与谈。

论坛伊始,邱靖嘉老师介绍了本次论坛的主题与缘起。因受近代以来科学与人文“两种文化”日渐分裂的影响,科技史一直归属于自然科学的范畴,与传统历史学长期缺乏交流沟通。本次论坛邀请了具有科技史和历史学不同背景的学者汇聚一堂,从各自的研究角度来讨论“早期历法的观念与技术”问题,希望能够促进历法研究中“内史”与“外史”取向的交融互鉴,科技史与历史学的回归合流。

吕传益老师首先带来题为“楚历的建正与岁首”的报告。建正与岁首是研究楚历无法回避的问题,但又争讼纷纭。先秦历法文献罹经秦火与战乱,传世极为稀少。最早对楚历的研究多从《楚辞》等文学著作入手,但由于文献不足征,此话题长期停摆,直至上世纪后期云梦秦简、包山楚简等被发现才又得到学者们的普遍关注。到目前为止,关于楚历,学界主要有建丑、建寅、建亥、建子、建卯五种建正,和“冬夕”“刑夷”“屈夕”“夏杘”四种岁首观点。但前人研究很少能准确区分“建正”与“岁首”,且由于材料不足无法找到同年首月的坚实证据。吕传益老师从“斗建”在历法中的设置原理出发,将建正、岁首与斗建月联系起来,将“建正”界定为历法中使用哪个斗建月作为正月,“岁首”界定为一年之中的起始月。“岁首”可以是,也可以不是正月,意即存在建正与岁首合一或分离的两种可能。比如,据《春秋》经可知鲁国无论在丑正历还是子正历阶段都保持建正与岁首合一,云梦秦简也显示战国时期的魏国实行岁首和正月均为寅月的历法。在分离方面,秦始皇统一中国后实行颛顼历,采用夏正历的月序,并以夏正历的十月为岁首,正月是一年内的第四个月。

吕传益老师首先带来题为“楚历的建正与岁首”的报告。建正与岁首是研究楚历无法回避的问题,但又争讼纷纭。先秦历法文献罹经秦火与战乱,传世极为稀少。最早对楚历的研究多从《楚辞》等文学著作入手,但由于文献不足征,此话题长期停摆,直至上世纪后期云梦秦简、包山楚简等被发现才又得到学者们的普遍关注。到目前为止,关于楚历,学界主要有建丑、建寅、建亥、建子、建卯五种建正,和“冬夕”“刑夷”“屈夕”“夏杘”四种岁首观点。但前人研究很少能准确区分“建正”与“岁首”,且由于材料不足无法找到同年首月的坚实证据。吕传益老师从“斗建”在历法中的设置原理出发,将建正、岁首与斗建月联系起来,将“建正”界定为历法中使用哪个斗建月作为正月,“岁首”界定为一年之中的起始月。“岁首”可以是,也可以不是正月,意即存在建正与岁首合一或分离的两种可能。比如,据《春秋》经可知鲁国无论在丑正历还是子正历阶段都保持建正与岁首合一,云梦秦简也显示战国时期的魏国实行岁首和正月均为寅月的历法。在分离方面,秦始皇统一中国后实行颛顼历,采用夏正历的月序,并以夏正历的十月为岁首,正月是一年内的第四个月。

关于楚历建正,大体有分别基于楚辞、出土简牍和《左传》的三种推断方法。基于楚辞可推测楚历建寅,但至今无明确证据。根据云梦秦简整理出的“秦楚月名对照表”和“日夕表”,可以推断楚历正月名“冬夕”对应秦十月,即楚历建亥。还有学者将《左传·庄公四年》“四年春,王三月,楚武王荆尸,授师孑焉,以伐随”中的“荆尸”与楚月名“刑夷”联系起来。学界也有质疑“荆尸”为月名的声音,认为一方面句式上无此用法,另一方面《庄公四年》建丑,无论认为是“王正月”还是“王三月”,时间都无法与“荆尸”(寅月)相对应。对此,吕传益老师分别进行了回应。关于前者,吕传益老师找出《左传·襄公二十二年》中的“我二年六月,朝于楚”证明有此用法。关于后者,吕传益老师认为,在早期推步历发展阶段,由于测算技术条件的限制,建亥的楚历出现正月摇摆于戌或子的情况是完全可能的。在此基础上,还可推断楚历从“观象授时”转向推步历的年代不晚于春秋早期。

此外,针对前人从楚历代月名与季节的划分推断楚月名可能属于一种以子月为正月的历法的观点,吕传益老师指出,九店秦简已否定这种认识,况且现有考古证据表明月份与四季联系起来发生在西周晚期或更晚,而楚国历法在春秋早期就已进入推步历阶段,更说明楚月名非子正历。关于楚历岁首,目前有“冬夕”和“荆尸”两种说法,双方各自都努力在简牍中寻找证据。如果认为荆尸为岁首,则楚历建正与岁首分离。有学者从楚辞来推断楚历在战国中晚期已经实行了以寅月为岁首的历法。吕传益老师受杨伯峻《春秋左传注》启发,认为先秦时期很多诸侯国都同时使用本国推步历和一套独立的、以寅月为正月的历法,楚国可能也如此。因此,他认为,战国中晚期时楚历已改用荆尸为岁首的观点证据不足。在简牍方面,无论观点为何,前人基本都是寻找明确的首月记录来确定岁首的,但这种方法需要在同一简内连续简文中明确年、月名及其先后顺序,条件之苛刻目前难以实现。为此,吕传益老师提出了一种新的思路:先秦时期一般实行将一年中最后一个月设为闰月的“归余于终”置闰规则,我们只要依此先找到闰月的代月名,它的后一个月即为岁首。

郭津嵩老师的报告题目为“西汉太初改历始末新证”。他利用一则此前未受重视的传统史料和一则新出简牍史料,分别探讨关于太初改历“始”和“末”的两个问题。在太初历提议及筹备的时间问题上,既有研究一般依据《汉书·律历志》的叙事将改历的全部经过置于元封七年,但考虑到改历程序之复杂,此事断无可能仅仅在半年多的时间中完成。过去有学者怀疑提议改历的年代应为元封元年,但始终没有有力证据。郭津嵩老师指出,《史记·封禅书》中记有公孙卿在元鼎四年借汾阴得宝鼎之机,向汉武帝讲述的黄帝“迎日推策”故事,在英国学者古克礼(Christopher Cullen)所作解读的基础上,可以确证已经包含了太初改历的基本设想。由此可将最初的改历之议上推至太初以前八年,其它若干相关史料亦获得新的认识,使得汉武帝封禅与改历两件大事之间的密切关系更为清晰。再结合司马迁任太史令的时间,可以推断改历的实际准备工作至少在太初以前三、四年左右的时间中已经陆续展开。

郭津嵩老师的报告题目为“西汉太初改历始末新证”。他利用一则此前未受重视的传统史料和一则新出简牍史料,分别探讨关于太初改历“始”和“末”的两个问题。在太初历提议及筹备的时间问题上,既有研究一般依据《汉书·律历志》的叙事将改历的全部经过置于元封七年,但考虑到改历程序之复杂,此事断无可能仅仅在半年多的时间中完成。过去有学者怀疑提议改历的年代应为元封元年,但始终没有有力证据。郭津嵩老师指出,《史记·封禅书》中记有公孙卿在元鼎四年借汾阴得宝鼎之机,向汉武帝讲述的黄帝“迎日推策”故事,在英国学者古克礼(Christopher Cullen)所作解读的基础上,可以确证已经包含了太初改历的基本设想。由此可将最初的改历之议上推至太初以前八年,其它若干相关史料亦获得新的认识,使得汉武帝封禅与改历两件大事之间的密切关系更为清晰。再结合司马迁任太史令的时间,可以推断改历的实际准备工作至少在太初以前三、四年左右的时间中已经陆续展开。

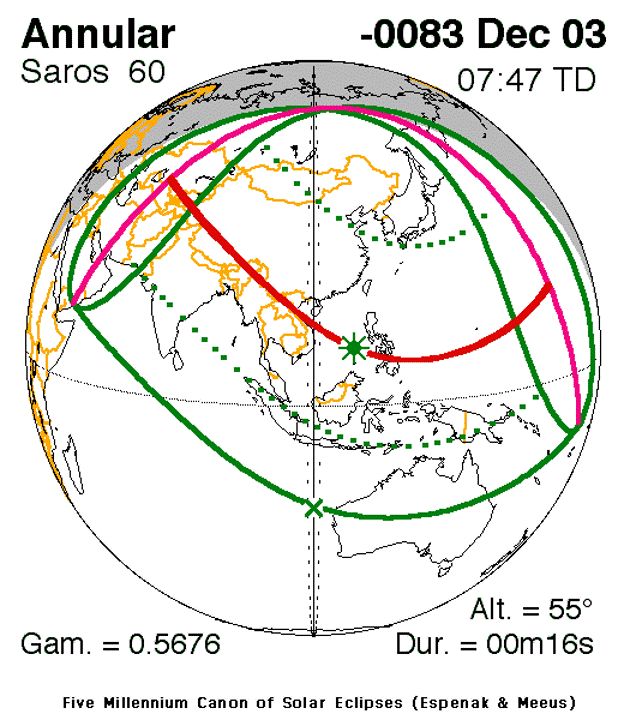

其次是西汉晦朔观念变化与太初以后朔日变更的问题。西汉前期实行的历法常以日月会合的后一日为朔日,相应地,日食总是发生在晦日或晦前一日。以往学者一致认为,这是由于历法“后天”的技术问题长期未得解决而致,理论上仍应以会合之日为朔。郭津嵩老师提出,湖北荆州胡家草场汉墓新出竹简《岁纪》记有高祖九年因日食而调整朔日之事,显示将朔日置于会合之后一日是当时主观上有意为之。沿此思路寻绎史文,发现在太初历颁行之后的太始年间有两次日食在晦的记载,按照推步都本应在朔日,推测可能也是与高祖九年类似的临时更动。直到昭帝始元三年才见有西汉第一次日食在朔的可靠记录,此后也未再发现因日食而更动朔日的情况——国家颁历层面似乎已接受以会合之日为朔的观念。太初改历虽然没有马上扭转旧有的习惯,但应仍在此一观念转变的过程中起到了推动作用。

随后,肖尧老师以“西汉太初改历中的藉半日法”为题进行报告。西汉的太初改历是中国历法史上极为重要的事件,甚至可说是后世改历活动的典范。太初改历的最终结果是定邓平的八十一分律历为太初历,而在八十一分法之外,邓平还提出一种“藉半日法”,此法的作用和目的一直令人疑惑。肖尧老师将“藉半日法”与历元确定问题相联系,以此解释“藉半日法”的目的和作用。对“藉半日法”的解读首先需要理解其字面含义,根据天文知识和文本解读,可以推断“藉半日法”中的“阳历”是一种先天的历法,即历法推算的天象(合朔)发生时刻早于实际天象发生的时刻。“藉半日法”的“藉”即“减”的含义,实际操作时是将合朔时刻提前半天。因为“藉半日法”涉及到对合朔时刻的调整,因此可将它与太初改历时的历元确定问题放在一起考虑。太初历在改历之初便将历元定在太初元年岁前十一月甲子夜半,即冬至时刻和合朔时刻重合于甲子夜半。根据此前肖尧老师博士论文的研究,此历元只能是由历法推算而定,但经过分析发现,甲子夜半这个时刻并非完全由推算而得,而实际上是一个经过挑选的“完美”时刻。司马迁等人根据冬至时刻选择了完美的甲子夜半作为历元,再调整合朔时刻,将推算的甲子朔日朔小余消去,使合朔时刻与冬至时刻重合在甲子夜半。

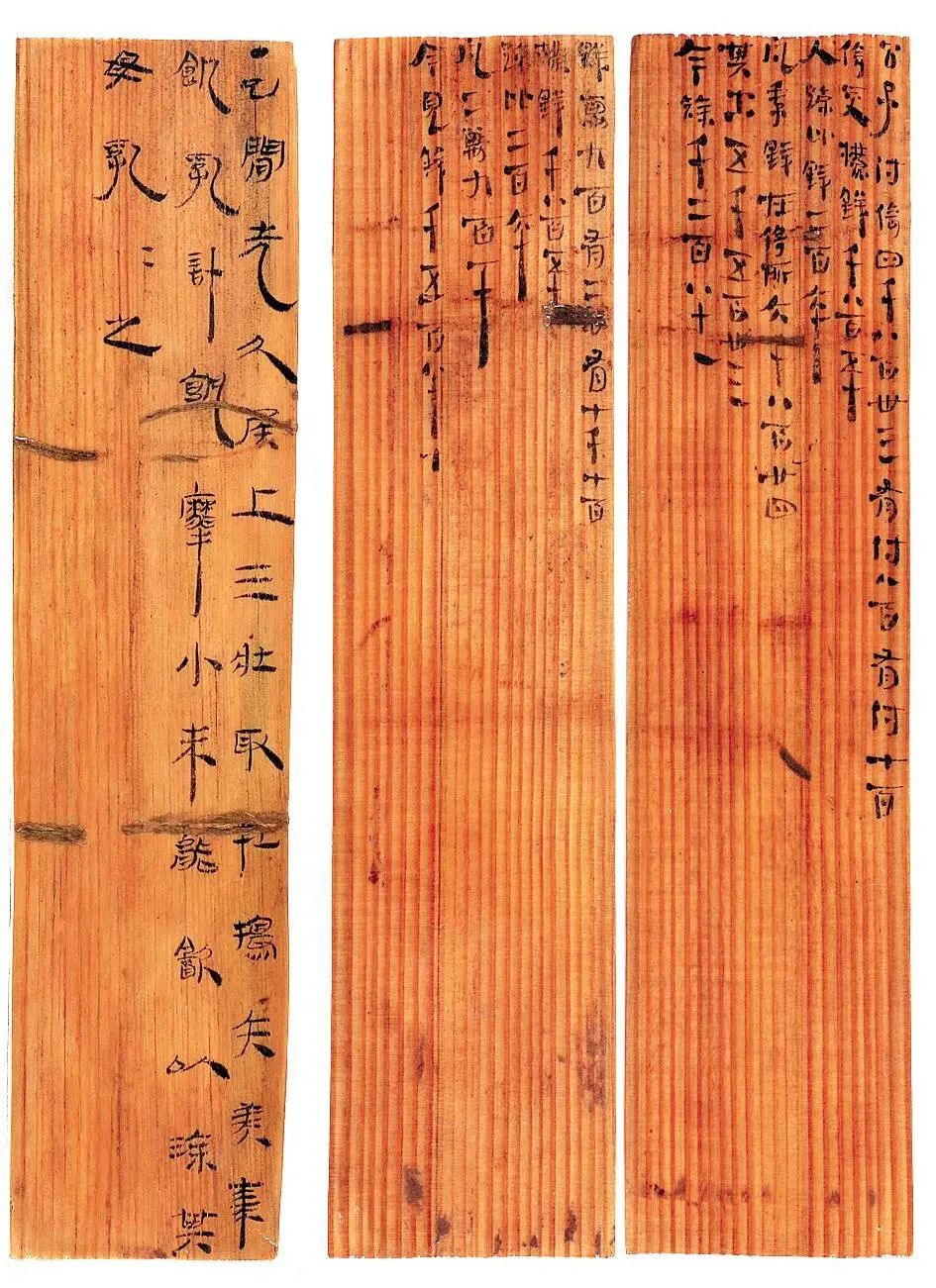

荆州胡家草场西汉墓地出土简牍,其中有两种重要的历谱简

这个操作获得了“完美”时刻,却造成了一个矛盾,即十一月已为大月的事实与新历历元所推十一月为小月相矛盾,且难以调和。肖尧老师认为,这个矛盾正是邓平提出“藉半日法”的主要原因。在“藉半日法”中,“阳历”的合朔时刻减去半天,这样一来,推算的合朔时刻接近夜半,也就表明新历历元所推十一月为小月没有问题;而“阴历”的推算合朔时刻没有变化,所以十一月为大月也没有问题。在“阳历”和“阴历”都正确的前提下,邓平又说“阳历朔皆先旦月生,以朝诸侯王群臣便”,以此来说明“阳历”优于“阴历”,这就使最终的历日安排会按照新历历元进行推定。所以,太初历最终定邓平的八十一分律历,除了“以律起历,合乎法理”的理由外,另一关键原因是邓平的“藉半日法”成功解决了第一批改历官员们“不能为算”的难题。

讨论环节,孙小淳老师指出,目前还有很多早期历法的细节问题尚待研究,三位报告人进行了很好的推进,也增进了我们对中国古代科学技术的认识。比如在常数测定问题方面,过往历史常常称其为观测,但其实很多古代历法中的常数并非测量,而是构造而来,并要求构造和测量相吻合。虽然中国古人采用的不是古希腊本轮、均轮等几何模型,而是数字构造,但也是一种模型,且同样严密理性。就此而言,古代历法对中国古代科学史研究意义重大。在具体论证细节方面,孙老师认为,对楚历的研究涉及楚文化与中原文化的关系,未来可从此方面继续推进;朔日变更不一定说明初二是朔日的观念变化,也可能是由于已形成的日食在晦日的习惯。

陈侃理老师则结合自己的学术经历讨论了打通历法相关研究中“内史”与“外史”隔阂的问题。陈老师提出,中国古人对于技术的理解往往与实际生活中的具体问题紧密相连。比如,秦汉的数学书往往与田亩计算、工程、口粮等问题相结合;对司马迁而言,历法的技术与统治行为、政治观念紧密结合在一起。在古代科学技术史的研究中强调“内史”与“外史”之别,更多是因现代研究者的问题意识与自身素养所致。他认为,今天三位学者的报告和交流说明内外之别完全有可能打破,这也将是未来科学史和历史学相关研究的发展趋势。

陈侃理老师则结合自己的学术经历讨论了打通历法相关研究中“内史”与“外史”隔阂的问题。陈老师提出,中国古人对于技术的理解往往与实际生活中的具体问题紧密相连。比如,秦汉的数学书往往与田亩计算、工程、口粮等问题相结合;对司马迁而言,历法的技术与统治行为、政治观念紧密结合在一起。在古代科学技术史的研究中强调“内史”与“外史”之别,更多是因现代研究者的问题意识与自身素养所致。他认为,今天三位学者的报告和交流说明内外之别完全有可能打破,这也将是未来科学史和历史学相关研究的发展趋势。