2020年11月20日上午,“北大文研论坛”第一百一十八期在北京大学静园二院111会议室举行,主题为“比较历史研究视野下的政教关系与‘世俗主义’”。北京大学历史学系副教授昝涛主持并作引言,中国人民大学哲学院教授王宇洁、山东大学历史文化学院教授张新刚、北京大学历史学系副教授崇明、外国语学院助理教授张忞煜、艺术学院助理教授贾妍以及文研院邀访学者、中国社会科学院古代史研究所副研究员李鸣飞出席并参与讨论。

论坛开始,昝涛老师首先介绍了讨论的主题。“世俗主义”关乎当代政治和社会生活的一系列重要议题。对于非西方文明而言,“世俗主义”是一个外来的概念,但往往被处理为一个隐蔽了具体时空节点的、“普世”的问题,我们必须明确讨论的认识论起点。同时还要注意到,“世俗主义”与“世俗化”两个概念的内涵有很大差别。

昝涛老师认为,历史上的“世俗化”问题,实际上起源于新教改革引发的世俗王权与教会的权力斗争。由“世俗主义”引发的诸多问题,不仅是人文主义的产物,更内涵于人的两面性,与人类自身精神满足的需求始终相关。“世俗化”曾意味着没收教会的财产,其最初并没有进步主义的含义。随着人文主义与启蒙运动的发展,“世俗主义”问题走上了历史舞台。“世俗主义”当然有反教权的一面,但更重要的是,它不再是两种平行权力之间的斗争,而是被建构为一种进步和落后的、哲学意义上的时间关系。以伊斯兰文明为例,在它的哲学发展史上,9-10世纪的“百年翻译运动”中,在开明帝王的支持下,已经出现了追求科学、哲学以及使用希腊哲学论证宗教问题的理性神学倾向,但被当时的宗教保守主义者视为危险的倾向。而西方走出“中世纪”也是比较晚的。只有在西方崛起、“世俗主义”在西方胜出的背景下,西方独有的一神教教会体制下的“世俗主义”,才逐步成为了进步的象征,因而这种特殊的历史经验被发展和建构为一种“普世价值”。土耳其的世俗主义,无论成败,都需要在这样一个历史的脉络和结构中进行理解。

第二位发言的是崇明老师,他从法国近期的恐怖袭击出发,梳理了法国“世俗主义”概念形成的思想史脉络,论及法国历史上复杂的政教关系。崇明老师谈到,法国近年来一系列恶性事件的背后,折射出法国主流社会和伊斯兰世界对于政教关系两种截然不同的理解方式。法语中的“政教分离”使用“Laïcité”一词表达,英语一般翻译为“Secularism”。其内涵是国家与教会的分离,而非将政治和宗教完全区分开来。1905年法国颁布《国家和教会分离法》,明确表达了这一观念:国家不再利用任何宗教机构和组织贯彻国家意志,教会也不得利用国家权力传播宗教思想。以政教分离为核心的“世俗主义”概念,反映了自由主义的思想原则。回到近代早期,自由主义是一种非常激进的政治理论,实质上是对欧洲中世纪二元结构下神学政治问题的回应。

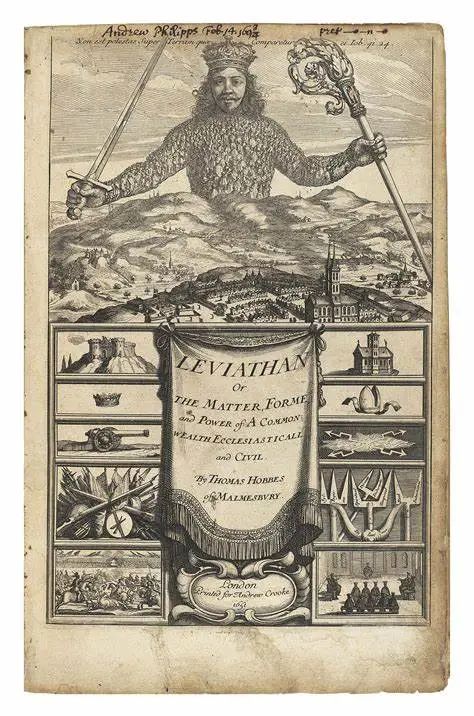

崇明老师指出,欧洲中世纪政治权力与宗教权力相互纠葛,权力结构很不稳定;宗教改革以后拉丁基督教世界分裂,神学政治问题的冲突更加尖锐,甚至引发了宗教战争。政治哲学家尝试以自然法哲学和社会契约论为现实政治问题提供解决方案。近代自然法学说指出自然状态中存在人与人的战争和冲突,而为了解决战争问题,需要通过社会契约建构政治权威。粗略地来说,现代自然法学说政治的目的只是保护个体的权利和自由,不涉及拯救和德性问题,人类生活的目的和意义被从政治领域排除出去,这是一种非常激进的政治构想。霍布斯的《利维坦》和洛克的《政府论》都以很大篇幅讨论了神学政治问题。值得注意的是,洛克很大程度上借用了基督教信仰与理性的二元论,为自由主义的政教分离原则提供思想基础。西方通过自由主义政治哲学将政治权力和宗教加以分离,而基督教文明传统也能为这种区分提供支持,这两个方面是政教分离原则得到逐步确立的重要条件。

政教分离方案在法国逐步确立的复杂历程,也与以上两个条件密切相关。18世纪启蒙思想家提出的解决政教纠葛问题的方案大体上有四种:伏尔泰提出克服教会和国家的二元关系,教会应当服从于国家;孟德斯鸠希望采用自由主义方案,将宗教从政治当中排除出去;霍尔巴赫认为宗教是对人的精神桎梏,提出消亡宗教、建立无神论;卢梭则要求在政教分离的基础上建立“公民宗教”,让国家自身成为一种宗教对象,由主权者颁布一系列公民应接受的宗教性观念。法国大革命期间,伏尔泰、霍尔巴赫和卢梭的方案先后被付诸实践,然而都以失败告终。法国在1905年最终达成的政教分离的方案,实际上是卢梭式和孟德斯鸠式原则的调和,一方面接受了自由主义原则,但又加入了公民宗教的内涵。对法国人而言,政教分离不仅是一种政治原则,也是一种类似于公民宗教的政治信念,强调共和国和公民相对于宗教的政治和道德自主,法国的“世俗主义”的激进一面就体现在这里。

一手握着世俗权力,一手掌握宗教信仰的利维坦

而后,王宇洁老师以“一种有限度的世俗主义”为主题,介绍了当代伊斯兰世界相关的新思想和新思潮。王老师表示,西方语境下的“世俗主义”与伊斯兰文明对其的理解之间存在着巨大的落差,穆斯林学者尝试在本土语言或《古兰经》中寻找一个与西方所谓“世俗主义”相对应的词汇,但都以失败告终。《古兰经》中与“世俗”最相关的概念是“达赫勒”,意为“当代”。但它的含义逐渐演变为“无神论者”,带有很强的贬义。这种语义演变的过程恰恰展现了穆斯林对这一概念的认知——“世俗主义”被理解为“反宗教”,这对穆斯林来说意味着颠覆一切价值的根基。这种由语词翻译导致的观念错位,加上对无神论和世俗主义不加区分的认知习惯,使得对“世俗主义”的误解至今仍然存在于穆斯林的集体意识当中。世俗主义往往被认为与欧洲的殖民扩张、帝国主义力量扩张相伴随,甚而引发一种政治阴谋论的质疑。

值得注意的是,与以上谈到的大众认知不同,穆斯林知识分子对“世俗主义”的理解和阐发过程呈现出阶段性的差异。19世纪末到20世纪初,受到叙利亚基督徒的影响,穆斯林知识分子开始拥抱“世俗主义”。阿拉伯民族主义理论家阿卜杜·拉赫曼·卡瓦克比(‘Abdal-Rahmanal-Kawakibi)最早谈到这一问题,提出政治和宗教的权威应当相互分离。这一理念在现实政治活动中也有很大影响,其中最具代表性的人物即是土耳其的凯末尔。到上世纪后期,一批知识分子开始反思凯末尔式的“伊斯兰世俗主义”观念。阿尔及利亚学者穆罕默德·阿尔昆(MohammedArkoun)认为,凯末尔是上一代穆斯林知识分子和政治精英的缩影,他们在欧洲求学的经历带来了一种“终身无法克服的文化震撼”,导致对西方思想的盲目推崇。穆斯林知识分子也开始批判对这一概念的误解,进而尝试建构自己的“世俗主义”观念。当代阿拉伯世界最著名的世俗主义者福阿德·宰凯里亚(Fouad Zakariyya)就提出,“把宗教从道德和社会领域中去除”是对世俗主义的误解。

王宇洁老师总结道,对于早期穆斯林“世俗主义”的倡导者来说,他们努力将“世俗主义”和伊斯兰教相调和,为伊斯兰教在现代西方思想体系中寻找位置。而对当今持“世俗主义”立场的知识分子来说,政教分离也仅仅意味着宗教机构和政治机构的分离,目的是反对20世纪后期以来在伊斯兰世界出现的宗教政治化趋势。对于穆斯林来说,无论在哪个时期,只有一种“有限度的世俗主义”才是可能的。

凯末尔

第四位发言是张忞煜老师,他讨论了印度宪法和政治实践中的世俗主义问题。在印度的历史语境中,“世俗主义”不仅是一套抽象的理念和价值,更与殖民宗主国强加在印度人身上的国家机器密切相关。想要理解印度视角下“世俗主义”乃至“社会主义”“共产主义”等西方输入的概念,必须要与殖民时代的语境对话。张老师认为,英国殖民当局没有宣教世俗主义的强烈使命感。鉴于1857年大起义的历史教训,英国在宗教问题上做出了一定让步,保留了宗教知识精英在社会生活、文化教育领域的生存空间。依托宗教学校发展的伊斯兰改革复兴运动德欧班德(Deobandi)运动应运而生;梵社、雅利安社(或称“圣社”)等一系列印度教改革复兴运动也同时产生。宗教领域始终是孕育印度本土政治文化诉求的重要空间,与哈贝马斯提出的“公共领域”(public sphere)颇有相似之处,此后南亚的政治传统亦可以在这一英国人划定的本民族宗教文化自留地中找到根源。

印度本土是否有“世俗主义”传统?从词源学角度来看,南亚语言中的“世俗主义”一词多采用生造词或直接由英文转译。以印地语为例,印度《宪法》中规定,印度是一个“世俗的社会主义国家”。“世俗的”(secluar)这一语汇的翻译颇费了一番周章,最终使用了“पंथनिरपेक्ष”一词,由“宗教派别”和“中立”两个词组成,意为“不偏袒某一个具体教派或宗教团体”。值得注意的是,《宪法》没有使用“धर्मनिरपेक्ष”一词,因为“धर्म”在印地语中的意义较“宗教”更加广泛,可以引申为“一切法律和伦理价值”,若提出“宗教中立”,就意味着抛弃一切伦理价值,在印度的政治语境中不太可能被接受。政治立场偏左的国大党领袖英迪拉·甘地(Indira Gandhi)执政时将“世俗”原则以修正案形式纳入《宪法》序言。如今这一条款已基本名存实亡,甚至面临以有违信仰自由为由被裁定为“违宪”的风险。在反对者看来,宗教与历史上的反殖民抗争相联系,具有天然的合法性,将国家界定为“世俗”是对公民宗教信仰自由的干涉。

印度本土是否有“世俗主义”传统?从词源学角度来看,南亚语言中的“世俗主义”一词多采用生造词或直接由英文转译。以印地语为例,印度《宪法》中规定,印度是一个“世俗的社会主义国家”。“世俗的”(secluar)这一语汇的翻译颇费了一番周章,最终使用了“पंथनिरपेक्ष”一词,由“宗教派别”和“中立”两个词组成,意为“不偏袒某一个具体教派或宗教团体”。值得注意的是,《宪法》没有使用“धर्मनिरपेक्ष”一词,因为“धर्म”在印地语中的意义较“宗教”更加广泛,可以引申为“一切法律和伦理价值”,若提出“宗教中立”,就意味着抛弃一切伦理价值,在印度的政治语境中不太可能被接受。政治立场偏左的国大党领袖英迪拉·甘地(Indira Gandhi)执政时将“世俗”原则以修正案形式纳入《宪法》序言。如今这一条款已基本名存实亡,甚至面临以有违信仰自由为由被裁定为“违宪”的风险。在反对者看来,宗教与历史上的反殖民抗争相联系,具有天然的合法性,将国家界定为“世俗”是对公民宗教信仰自由的干涉。

第五位发言的张新刚老师则从观念史和思想史的角度出发,梳理了“世俗主义”在古代世界的思想渊源。“世俗化”(secularization)最初是教会法和公法中一个非常具体的概念,指将教产转移给国家或世俗统治者。作为公法术语的secularization/saecularisazio最早在1646年出现,此后在《威斯特伐利亚条约》中也有所体现。如果将“教产能否被世俗权力所征用”视作这一问题的关键,相关讨论可以上溯到中世纪乃至罗马帝国时期。但我们今天所讨论的“世俗主义”话题,已经脱离了它原始的含义,主要强调宗教和政治的分离。

从思想史的角度来看,这一问题由马基雅维利首先提出,霍布斯在《利维坦》中也有大篇幅的发挥,最终到卢梭的公民宗教告一段落。中世纪晚期,教会与国家争夺尘世的终极权威,国王越来越诉诸人民的支持以建立自身合法性。古希腊亚里士多德思想的复兴为此提供了资源:政治作为人类追求善好的生活方式,本身即有其意义,不需要服务于神权价值体系。处在这一思想史过程的延长线上,霍布斯将主权者称为“有朽的上帝”(mortal god),标志着政教分离的重要节点。他的经典建构,一方面使得主权者得以成立,另一方面也造就了一个“世俗化”和“中立化”的现代国家。

张新刚老师指出,现代国家建立以后,主权者无法干预人的内心法则,国家不再关心人的生活方式问题,国教流于形式,信仰归入私人领域,这些变动给“社会”留下了巨大的真空。西方社会“世俗性”的发展,瓦解了安顿于神圣基础上的生活方式,但并未消解长期存在的、怀疑此世价值的二元结构,人的自我安顿问题没有得到解决。如查尔斯·泰勒在《世俗时代》中所言,“人依然有道德和灵性的追求”,如何沿着“世俗主义”的道路继续前进?后现代的一种解决方案是保留此种二元结构,维持神圣性的空缺不被占领;泰勒提供的另一种可能性则在于建构此世的人文主义,不相信超出此间福祉的超越性目标。这种自我安顿的需求和思考恰恰反映出,即使是在西方文明传统之内,“世俗主义”依然是一种很大的挑战。

张新刚老师指出,现代国家建立以后,主权者无法干预人的内心法则,国家不再关心人的生活方式问题,国教流于形式,信仰归入私人领域,这些变动给“社会”留下了巨大的真空。西方社会“世俗性”的发展,瓦解了安顿于神圣基础上的生活方式,但并未消解长期存在的、怀疑此世价值的二元结构,人的自我安顿问题没有得到解决。如查尔斯·泰勒在《世俗时代》中所言,“人依然有道德和灵性的追求”,如何沿着“世俗主义”的道路继续前进?后现代的一种解决方案是保留此种二元结构,维持神圣性的空缺不被占领;泰勒提供的另一种可能性则在于建构此世的人文主义,不相信超出此间福祉的超越性目标。这种自我安顿的需求和思考恰恰反映出,即使是在西方文明传统之内,“世俗主义”依然是一种很大的挑战。

研究蒙元史的李鸣飞老师随后发言,她主要介绍了蒙元立国过程中政治、宗教和知识界的三角关系。李鸣飞老师提出,中国古代很难形成政治和宗教的对偶权力关系,政治权力需要宗教资源进行合法性建构,以神秘力量作为权力起源;而日常政治秩序则更多依靠来自知识界的经典维持。在此种三角关系中,政治权力利用宗教,且很容易掌控这种神秘力量。《秘史》中记载成吉思汗与萨满的合作与冲突,既体现了政权对神秘力量的利用,又展现出宗教权力难以对政治统治造成实质性的威胁。此外,蒙古政权认识到宗教在不同地区发挥着不同作用,从而能够以多种方式利用其实现自己的军事政治目标。

而政治权力与知识界之间同样具有合作关系。儒家士人始终有教化君主的诉求,希望培养权力与知识相结合的理想统治者。由此,知识界与宗教界竞相争夺政治权力的青睐,表现为意识形态的对抗和竞争。成吉思汗与丘处机会面后,耶律楚材即著书批驳全真道。在儒者看来,宗教是一种虚假的捷径,是对政治权力的引诱,最终会招致祸患。我们可以看到,蒙元时代并无二元的政教关系,而是形成了不同力量相互对抗的平衡格局。

而后发言的贾妍老师强调,来源于近代西方的“世俗主义”概念与古代社会历史语境间存在隔阂。以古代美索不达米亚和埃及文明为例,贾老师探讨了公元前王权与神权、政治与信仰之间的关系。《苏美尔王表》中有“王权自天而降”的表述,体现了“天授王权”的性质。苏美尔语中,“王”的概念可以用“恩西”(Ensi)表示,强调“奉神者”“祭司王”的性质;相对后起的“卢伽尔”(“Lugal”,阿卡德语中对应为“šarum”)一词则意为“大人”,突出王作为“世俗首领”的身份。在两河文明中,王的合法性来自于神,可以同时行使统治和宗教职能。《汉谟拉比法典》前言中提到,“诸神为人类的福祉,命令我荣耀而为神的君主”。神权并不真正渗入世俗统治,神授予国王权力后就不再在场,这一特性一直延续到亚述帝国时期。

美索不达米亚文明中没有真正割裂的政教关系,但在古代世界我们能否看到王权与信仰的对立?古代埃及的埃赫那吞改革颇具代表性。看似不合理的改革背后是王权与阿蒙神祭司集团之间的权力纷争。改革以前,底比斯地区阿蒙祭司集团的权力和财产甚至超过法老。埃赫那吞推动一神教改革,通过改变信仰的方式,法老本人成为阿吞神唯一合法的代言人,抑制了祭司集团的政治经济实力,取消其信仰合法性。贾妍老师指出,参照公元前的史料,我们可以对“世俗主义”问题作出进一步的反思:从何时开始、在何种情况下,政教矛盾成为了一个问题,而这种问题,又是否是一神教所独有的?

论坛现场

论坛最后,昝涛老师对本次论坛进行总结:从不同时期、地域、文明的政教关系出发,我们或许可以做出某种“类型学”的尝试。政教不分(或合一)的“古代”国家,有一神教但没有统一教会的伊斯兰文明,有成熟教会体制的基督教世界,这样三分的连续谱系,它们如何应对自由主义、“世俗主义”的现代文明,这些问题为进一步研究提供了可能性。在比较历史研究的视野下,学者能够深入“世俗主义”问题内涵与复杂性的讨论。提问环节,与会学者还围绕印度“世俗主义”的政治意义、阿塞拜疆的“世俗主义”和宗教等问题进行了讨论。