“葛兰言的学术世界”系列

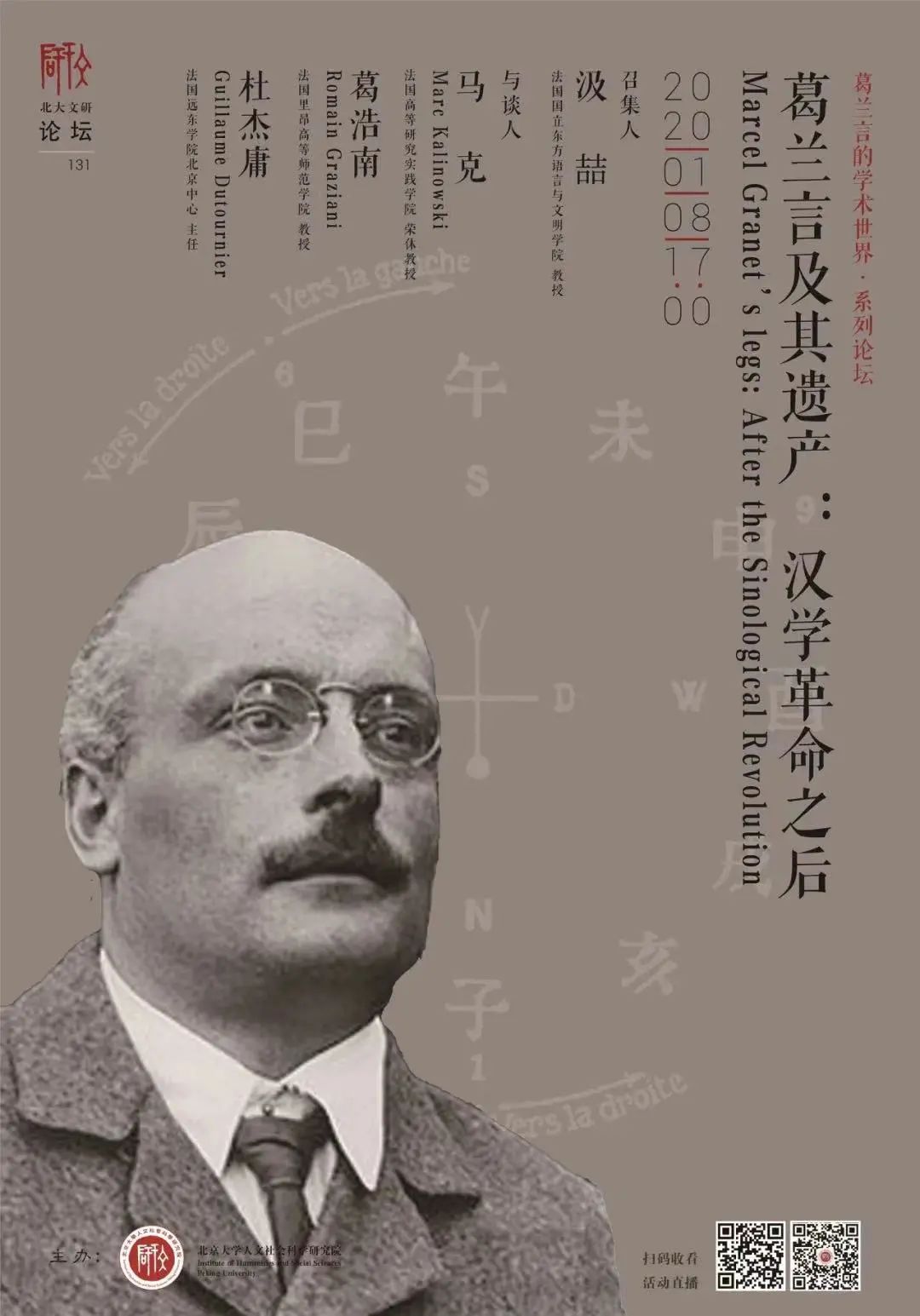

2021年1月8日,“葛兰言的学术世界”系列论坛第四场、“北大文研论坛”第131期在线举行,主题为“葛兰言及其遗产——汉学革命之后”。法国国立东方语言与文明学院教授汲喆主持,法国高等研究实践学院荣休教授马克(Marc Kalinowski)、法国里昂高等师范学院教授葛浩南(Romain Graziani)、法国远东学院北京中心主任杜杰庸(Guillaume Dutournier)出席并参与讨论。

汲喆老师在开场时表示,葛兰言(Marcel Granet)的中国弟子杨堃先生曾指出,葛兰言在1926年出版的《中国古代的舞蹈与传说》(Danses et légendes de la Chine ancienne)的长篇导论堪称向整个汉学界发出的革命宣言。这是因为葛兰言自觉地将社会学的分析方法应用于汉学,试图理解社会事实背后的根本秩序及其演变过程。葛兰言认为,对中国文献的研究,只有应用涂尔干学派的社会学方法,才能做到既非简单采纳中国人自身的观点,也非还原为西方的概念和理论体系。在葛兰言看来,应该把文献当作对社会表象的记录,研究工作的重点就在于澄清观念和制度的关系。一百年后,社会学方法已成为法国汉学的一个基本传统。本次论坛有幸邀请到三位法国汉学家为大家介绍葛兰言在汉学上的独特贡献,并讨论葛兰言的方法与发现对今天的汉学是否仍可有新的启发。

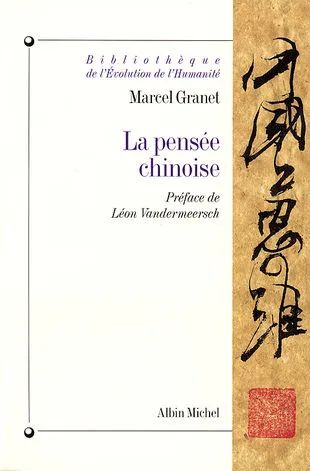

马克老师以“阅读和重读葛兰言《中国人的思想》(La pensée chinoise)”为题展开报告。他首先指出,应该在当时的法国学术背景中理解葛兰言。葛兰言继承了法国两个重要的学术传统:涂尔干(Émile Durkheim)年鉴学派的社会学传统与沙畹(Édouard Chavannes)开创的现代汉学传统。20世纪上半叶,许多法国学者都在试图对人类的制度与文化表现形式及其相关条件进行探索。在此背景下,葛兰言的代表作品成为了二战之后有关宗教史、神话学以及中国古代思想的基本参考书目。

接下来,马克老师谈到70年代之后汉学在西方的四个发展趋势。第一,涂尔干学派的学说以及战后人类学结构主义的重要学派,都在70年代之后受到批评与质疑。第二,欧洲、法国原本是汉学研究中心,70年代后英美国家汉学研究崛起,英语成为学术交流的主要语言。第三,古典文献学在校勘等方面取得了许多实质性进展,中国学者做出了很大贡献。第四,考古学出现一批新成果,带来很多令人震惊的新发现。在这一系列转变之后,产生了两个问题:一则,我们应该如何将葛兰言这样的汉学家放进当下的学术场域之中?二则,如果重新阅读葛兰言,我们会发现,70年代后新成果频出,但他的许多假设和结论几乎如预言般与之印证。

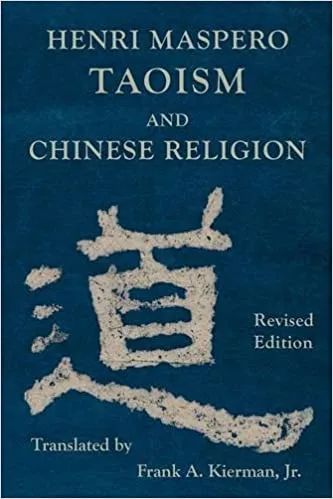

接下来马克老师对《中国人的思想》(或译《中国思维》)一书做了具体的介绍与分析。本书是葛兰言对中国文明的一个综合性研究,除了在学界引起广泛的阅读之外,也受到不少批评。比如,李约瑟(Joseph Needham)认为葛兰言的论述太过完美,许多论述是断言式的,因而怀疑他的判断是否真正符合中国的历史事实。而我们不应忽略,葛兰言曾明确指出,本书是对他另一部著作《中国文明》 (La civilisation chinoise)所作的补充,也是对他早期中国古代习俗研究的社会学概括与总结。所以,阅读此书,应该注意三个方面:首先,将作品放到当时汉学界的论争中进行理解。沙畹的另一个学生马伯乐(Henri Maspero)曾出版《古代中国》(La Chine antique),葛兰言在《中国人的思想》的许多注释中对“西方汉学”的批评,实质上针对的就是马伯乐的观点。其次,理解葛兰言研究的“田野”。他的田野是中国的文本,通过文本找到史实;此外,他以沉浸式阅读的方式理解文本,尤其非常关注作者的叙事和语言风格,这也构成田野的重要组成部分。最后,要关注葛兰言使用的特殊词汇。他借用了许多法国社会学和人类学术语,但并非以严格的定义使用它们,而是把它们化为己有。他也很强调类比的方法,他曾写道:“社会、人类、世界,是一门综合性学问的研究对象,要建构这门学问只能运用类比的方法。”

接下来马克老师对《中国人的思想》(或译《中国思维》)一书做了具体的介绍与分析。本书是葛兰言对中国文明的一个综合性研究,除了在学界引起广泛的阅读之外,也受到不少批评。比如,李约瑟(Joseph Needham)认为葛兰言的论述太过完美,许多论述是断言式的,因而怀疑他的判断是否真正符合中国的历史事实。而我们不应忽略,葛兰言曾明确指出,本书是对他另一部著作《中国文明》 (La civilisation chinoise)所作的补充,也是对他早期中国古代习俗研究的社会学概括与总结。所以,阅读此书,应该注意三个方面:首先,将作品放到当时汉学界的论争中进行理解。沙畹的另一个学生马伯乐(Henri Maspero)曾出版《古代中国》(La Chine antique),葛兰言在《中国人的思想》的许多注释中对“西方汉学”的批评,实质上针对的就是马伯乐的观点。其次,理解葛兰言研究的“田野”。他的田野是中国的文本,通过文本找到史实;此外,他以沉浸式阅读的方式理解文本,尤其非常关注作者的叙事和语言风格,这也构成田野的重要组成部分。最后,要关注葛兰言使用的特殊词汇。他借用了许多法国社会学和人类学术语,但并非以严格的定义使用它们,而是把它们化为己有。他也很强调类比的方法,他曾写道:“社会、人类、世界,是一门综合性学问的研究对象,要建构这门学问只能运用类比的方法。”

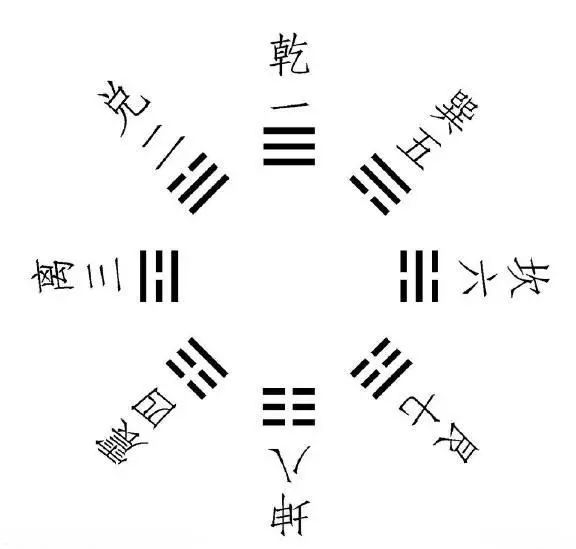

《中国人的思想》第一卷讲述了葛兰言的田野,即语言、文字、写作风格,第二卷为主导观念,第三卷是宇宙论,第四卷为诸子百家的哲学。其中,第二卷占据了全书一半的篇幅,并且最能体现他的研究方法。第二卷有关“数”的一章非常重要,一段关键的注脚指出,一方面他对沙畹的研究有所批评,另一方面他并非只做抽象的数字理论研究,而是试图理解数字在中国文化中所具有的特殊意义,以及其所反映的社会表象与结构——也就是从社会学的角度考察“数”。他回溯并综合了过去关于舞蹈、节庆、歌谣的研究,指出“数字”在中国哲学中以象征的方式表达世界,实现了分类功能与仪式功能。此后列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)的结构主义深受这一方面的启发。或许,从汉学的角度来看,葛兰言的论断未必可靠,但他确实为我们提供了一种理解神话的独特视角。

如今,有关数术的大量文本手稿被发现,这些匿名文献在当时流传很广。根据目前学界的基本共识,这套有关阴阳五行的宇宙论体系在公元前三世纪之前就形成了。英国著名汉学家葛瑞汉(Angus C. Graham)也赞同,数术是先于哲学的一套体系。也有一些中国学者延续了葛兰言在一个世纪以前开辟的道路,做出许多贡献。比如北大的李零教授提出了“跳出诸子看诸子”这一挑战性的研究方法,强调要将有关数术的文献与先秦诸子的哲学论述结合理解,体会百家思潮实际上是在一个共同的文化基础之上形成的。他的《中国方术考》又进一步阐述了数术是以怎样的方式生产出各种意义与宇宙论的。葛兰言本人也对当时的考古发现非常关注,比如他很早注意到1925年在朝鲜乐浪出土的占星术仪器,对这一工具的重要性十分敏感。

如今,有关数术的大量文本手稿被发现,这些匿名文献在当时流传很广。根据目前学界的基本共识,这套有关阴阳五行的宇宙论体系在公元前三世纪之前就形成了。英国著名汉学家葛瑞汉(Angus C. Graham)也赞同,数术是先于哲学的一套体系。也有一些中国学者延续了葛兰言在一个世纪以前开辟的道路,做出许多贡献。比如北大的李零教授提出了“跳出诸子看诸子”这一挑战性的研究方法,强调要将有关数术的文献与先秦诸子的哲学论述结合理解,体会百家思潮实际上是在一个共同的文化基础之上形成的。他的《中国方术考》又进一步阐述了数术是以怎样的方式生产出各种意义与宇宙论的。葛兰言本人也对当时的考古发现非常关注,比如他很早注意到1925年在朝鲜乐浪出土的占星术仪器,对这一工具的重要性十分敏感。

总而言之,《中国人的思想》是关于中国古代宇宙论最好的一部导读作品,特别是“主导观念”的部分。尽管这一部分的论述主要依据的是战国至汉末的儒家经典,但它提供了一个可以让我们用考古的新发现进行比较的平台,比如考察秦汉时期的思想家所做工作的性质与广度,并重新估量古代中国共同的观念与体系化的习俗仪式,在全新的阅读与诠释中有所广益。

随后,葛浩南老师对于《中国人的思想》中有关数字的论述在比较视野中进行了细致深入的批判性解读。在葛浩南老师看来,葛兰言很像一个中国传统的著述者,似乎能轻松自如地理解中国的图示概念,像是一位能够解读《周易》的占卜大师。他的叙事不讨论素材本身及其来源,而是直接用西方语言表述中国作者的思想,代中国发言。然而葛浩南老师也指出,葛兰言更多将关注点置于诸子百家的共同基础,却很少探讨中国思想内部的分异——在有关“数”的论述中,这一点便有所体现。葛兰言认为,中国人注重的不是“数字”本身,而是它的象征意义。他揭示了中国思想中充满神话、仪式、占卜的面向。但是葛浩南老师试图揭示“数”在中国思想中的另一个重要面向——数字在中国帝国广泛的政治经济实践中的角色。他认为,战国时期形成的意识形态革命,形塑了人们对于世界的定量的理解,并且推动了社会组织范式的改变。

葛兰言对于“数术”的研究,一方面能呈现最精微的细节,另一方面又能宏观地考察中国古代想象与表象的基本因素。但是,他所使用的文献主要是儒家经典,感兴趣的是那些能带来愉悦感的文章、诗歌,所以葛兰言更像是一个诗人而非社会学家。他忽视了有关经济、政治、社会组织方面的中国古代思想,对于农业、军事等社会学家真正感兴趣的内容并未加以深入的探究。

其实,从战国时期开始,逐渐以法家思想为核心形成一种新的叙事,要求通过数字对政治制度进行设计和管理,对一切事物进行量化和计算,并服从于特定的规范和标准。《韩非子》中的许多标题,如“八奸”“十过”等,说明法家痴迷于把任何问题都与数字联系在一起,并将社会的运作也以数字分类加以概括。战国时代的国家革命呼应了采用新标准来重新组织物质生产和社会生产的需要,以便重新安排社会,并重建等级制和效忠。在这一过程中,数字经常充当隐喻,提供新的规范。以工具和数字为基础,一套新的行政管理词汇出现,如“度量”“测量”“均衡”等,以核定可以客观衡量的效率。直到汉代以后的行政文件中,这套词汇也一直存在,从中可以发现中国努力实现精确的数字化管理的追求。

因此,有关数字的历史可以帮助我们理解中国政治想象力的转型。尽管葛兰言对中国的重工重商主义不感兴趣,但他也提到,占卜这种操纵数字的方法其实很早就进入了权力的领域。另外,葛兰言也表示,古代中国的思维与思辨没有形成认识论和复杂的概念框架,主要是通过数字完成组合式的思考,形成复杂精深的推演方法。这套数术观念,在战国时代确实是思维、艺术的内容,但在政治和行政方面却有另外的发展方向。

战国时代最值得注意的断裂之一是数字想象的世俗化。比如商鞅将“权威”还原为“权力”,不使用“四海”“八方”这样的象征化语言来划分帝国空间,而采用百分比的精确表述。上述努力旨在实现经济生产的最大化,富国强兵。这一变化也适用于工具,比如伏羲和女娲手中的“规”和“矩”被赋予了世俗价值,成为用来控制行动的客观标识。由此,关于统治的一种新观念形成了,君王不再受制于和上天的沟通、美德、天命,而是通过对工具和操作的掌握,以效率和客观性完成统治。数字不再是对世界秩序的神奇表象或标记,而是一种技术,通过力量让人类世界变得更加秩序化。

战国时代最值得注意的断裂之一是数字想象的世俗化。比如商鞅将“权威”还原为“权力”,不使用“四海”“八方”这样的象征化语言来划分帝国空间,而采用百分比的精确表述。上述努力旨在实现经济生产的最大化,富国强兵。这一变化也适用于工具,比如伏羲和女娲手中的“规”和“矩”被赋予了世俗价值,成为用来控制行动的客观标识。由此,关于统治的一种新观念形成了,君王不再受制于和上天的沟通、美德、天命,而是通过对工具和操作的掌握,以效率和客观性完成统治。数字不再是对世界秩序的神奇表象或标记,而是一种技术,通过力量让人类世界变得更加秩序化。

法家使用数字的方法,仍然保留通过操纵数字符号来操纵现实本身的观念。只不过,新的数字统治不再使用天干地支,而是采用了标准化的计量单位。那么,关键问题就在于,数字的象征与治理术的双重视野,在中国古代政治史上是如何结合在一起的?汉代基本继承了儒家传统,保留了祭祀、占卜等仪式,这些数字游戏提供了对于世界秩序的理解;另一方面,数字也变成了统计技术,在冶铁革命、屯田制度的形成等重大变化中,都有数字管理乃至数字膜拜的身影,取代了中国封建政权下依靠身份、头衔与演说的管理模式。

最后,葛浩南老师讨论认为,“一”这一数字具有政治性、仪式性和宇宙论层面的重要意义。即使是最现实的法家思想,也会不断阐释“一”,即“大一统”。“一”使得法家话语有了神圣的地位,通过“一”,君主得以成为中心空间里具有支配性权力的人。“一”是在政治层面上体现绝对秩序的数,同时也代表了主宰无限的“道”。所以,它在某种意义上可以使得法家关于数的观点和儒家的宇宙论结合为一体。

接下来,杜杰庸老师以“葛兰言的历史观——反唯历史论”为题展开报告。杜杰庸老师首先指出了一个有趣的时代对比。葛兰言在研究中国时,社会学是一门年轻而充满希望的学科,葛兰言将其运用于一个面临各种危机而正在自我寻找的国家;如今却正好相反,社会学在全球面临危机,中国却正在重新获得自信。杜杰庸老师从宏观的视角进入,以“历史观”为核心,向大家展现葛兰言如何利用历史学与社会学研究中国的社会和思维模式。

1911-1913年,葛兰言被法国教育部派往中国。旅居期间,他怀抱着入乡随俗的态度与当地的老百姓打交道。尽管葛兰言的研究未能完全逃出那个时代西方人固有的知识文化偏见,但他对于欧洲中心论有着明确的反省意识,并力图以中国自身的标准衡量和看待中国社会。在方法上,葛兰言受到过社会学比较主义的扎实训练,他对文明比较方法的运用尤其值得我们反思。

在19世纪末20世纪初的法国,文明比较研究的尝试在一定程度上是对法国大革命的一种学术回应。法国大革命的理想是,仅凭法律的力量就能建立起以平等观念为基础的社会秩序。但当时文明比较的研究表明,每场政治革命背后都有更为基础和决定性的社会革命。葛兰言对于他在北京所见有关辛亥革命的事件持怀疑态度,大约也与这一学术观念有关。另一方面,文明比较的目的是揭示不同社会类型的异质性。比如,库朗热(Fustel de Coulanges)在《古代城邦》(La Cité antique)中的研究揭示出,由于法兰西共和国与古希腊共和国的社会存在本质差异,因而当现代的自由声称在继承古代的自由概念时,就是在自欺欺人。葛兰言在描述中国思维时注重不同整体之间的差别,而非陷入无穷的细节,也是受到这一原则的影响。所以,这些文明比较的基本原则,构成了葛兰言采用比较方法的背景。

在19世纪末20世纪初的法国,文明比较研究的尝试在一定程度上是对法国大革命的一种学术回应。法国大革命的理想是,仅凭法律的力量就能建立起以平等观念为基础的社会秩序。但当时文明比较的研究表明,每场政治革命背后都有更为基础和决定性的社会革命。葛兰言对于他在北京所见有关辛亥革命的事件持怀疑态度,大约也与这一学术观念有关。另一方面,文明比较的目的是揭示不同社会类型的异质性。比如,库朗热(Fustel de Coulanges)在《古代城邦》(La Cité antique)中的研究揭示出,由于法兰西共和国与古希腊共和国的社会存在本质差异,因而当现代的自由声称在继承古代的自由概念时,就是在自欺欺人。葛兰言在描述中国思维时注重不同整体之间的差别,而非陷入无穷的细节,也是受到这一原则的影响。所以,这些文明比较的基本原则,构成了葛兰言采用比较方法的背景。

杜杰庸老师进而展现葛兰言是如何利用文明比较的研究方法的。首先,对葛兰言来说,不同文化之间的比较与不同时代之间的比较不可分离。因此,他将中国作为众多文明中的一个案例,从外部进行观察,以更平衡的方式衡量了中国文明的特殊性。其次,他有一种典型的叙述和思维模式,经常在描述一个事实时,先使用一个简要的类比,然后立刻又用另一个类比走到前者的反面,比如:“(有时候似乎中国人是)世界上最迷信的民族,有时候(他们看起来)没有任何真正的宗教精神。”(《中国宗教的精神》)可以看出,对于外部观察者而言,描述中国的内在思维逻辑是十分困难的,葛兰言只能以逐步近似的方式一页页累积,最终呈现他所描绘的对象,而这背后始终隐含着强烈的文明比较的社会学脉络。葛兰言对于研究对象的特殊性的明确意识,在20世纪初是独一无二的,且这一意识的确对后来法国人类学的发展产生了深远的影响。

在前面两位老师都曾深入探讨的《中国思维》的第二部分“主导观念”中,葛兰言策略性把阴阳、道这些观念置于介绍诸子百家学说之前。这表明,葛兰言首先从各流派思想的共同点入手的,然后再论述细节的争论与分异——这体现了他认真对待中国思维的基本取向。今天,可以将其归结为德斯科拉(Philippe Descola)所说的类比主义(analogism)。由此,我们才可以理解葛兰言为什么批评死板的唯历史论。葛兰言的确并不否认历史学家需要厘清历史的顺序,他的最终目标也是做出中国社会的演化史。但是在《中国思维》里,他并不追求厘清学派之间的影响顺序,因为他认为各个学派实际上只是后人定义前人的分类工具。在他看来,更有价值的是描述好中国文明思想世界的基本原则,即便这些原则并未在文献中直接表述出来。所以,葛兰言批评马伯乐的唯历史论,就是由于他相信所有陈述应该首先指向使得陈述得以存在的必要条件,只有完善物质媒介、表达方式、互动空间等方面的研究,清晰地呈现整体框架,才能让陈述内容站得住脚,明确历史的发展。

在前面两位老师都曾深入探讨的《中国思维》的第二部分“主导观念”中,葛兰言策略性把阴阳、道这些观念置于介绍诸子百家学说之前。这表明,葛兰言首先从各流派思想的共同点入手的,然后再论述细节的争论与分异——这体现了他认真对待中国思维的基本取向。今天,可以将其归结为德斯科拉(Philippe Descola)所说的类比主义(analogism)。由此,我们才可以理解葛兰言为什么批评死板的唯历史论。葛兰言的确并不否认历史学家需要厘清历史的顺序,他的最终目标也是做出中国社会的演化史。但是在《中国思维》里,他并不追求厘清学派之间的影响顺序,因为他认为各个学派实际上只是后人定义前人的分类工具。在他看来,更有价值的是描述好中国文明思想世界的基本原则,即便这些原则并未在文献中直接表述出来。所以,葛兰言批评马伯乐的唯历史论,就是由于他相信所有陈述应该首先指向使得陈述得以存在的必要条件,只有完善物质媒介、表达方式、互动空间等方面的研究,清晰地呈现整体框架,才能让陈述内容站得住脚,明确历史的发展。

最后,杜杰庸老师特别强调了“全貌”(vue d’ensemble)一词,它在葛兰言的作品中经常出现,亦经常被忽视。葛兰言非常注重对于研究对象首先建立“全貌”的认识,由此达到一种历史学的境界——这构成了葛兰言方法论的一个主导观念。

在讨论环节,汲喆老师提出应怎样看待涂尔干社会学与葛兰言研究的关系这一问题。正如白赫(Henri Berr)在为《中国思维》一书初版所撰写的序言中所批评的那样,尽管葛兰言展现了中国的观念和事实之间的对应性,但是并未能证明这些观念的社会起源。此外,葛兰言奉为圭臬的《原始分类》中有关中国的论述也没有实质地建立起观念和社会结构的对应关系。所以,葛兰言是否证实了《原始分类》的基本发现?还是说,这个视角实际上扭曲了葛兰言对中国的观察,使他倾向于选择与现代西方相异的那部分中国进行研究——例如法家就几乎被完全忽略?杜杰庸老师回应道,葛兰言对中国社会变革始终保持怀疑态度,未将中国的社会变迁理解为最终导向现代西方化的进程。由此也可见,葛兰言并没有真正认同他想构建的社会进化的理论范式,这一研究计划最终没有实现。对于葛浩南老师提及的政治理性化等“韦伯问题”,杜杰庸老师认为,葛兰言的作品没有触及这些话题,因为葛兰言认为,中国的世俗化只能在事物安排方式改变的意义上加以理解,中国的思想本身有随情境而变的特质,能在历史进程中根据时机不断寻找自身的位置,世俗化在中国未必是碾压和清除一切的过程。

随后,马克老师从三个方面对葛浩南老师的发言进行了延伸。第一,需要进一步探究的问题是,自汉代以后,数字的象征维度在何种意义上被保留在具有鲜明“数量”导向的政治之中?第二,葛兰言在作品中谈到虽然中国的算数、几何学知识很丰富,但没有哪个儒家哲人真正敢于利用这些知识。这一定程度上表明,葛兰言认为“数”只是某种脱离实际的理论,不是古代中国社会观念的共同基础。葛浩南老师提到的“数”也更多与行政者的治理手段有关,并非作为中国思想体系的根本性要素出现。然而至汉代,儒家关于数的理论已有所发展;到宋代以后,据沙畹所言,数已经成为一种“毕达哥拉斯式”神学的核心,这样的转变值得注意。第三,中国思想中质性-数量的二元面向也有可能统一起来。在张家山,星象历法等神圣文本与实务导向的法律文件出现在同一个人的同一张书桌上,这似乎意味着两种世界观之间并不互相对立,将二者结合起来阅读或许能发现很多共通之处。

葛浩南老师同样认为,中国思想象征性的面向与数字管理的面向是相辅相成的。最后,他指出,葛兰言虽然没有系统讨论上述问题,但也并未完全忽视它们,甚至在许多地方都表现出敏锐的洞察力。他期待葛兰言的作品能够得到进一步的研究。

“葛兰言的学术世界”系列论坛

第一场

主题:研究传统的孕育与涵化——葛兰言的学术世界

引言人:王利平

与谈人:王铭铭、宗树人、汲喆、田耕

第二场

主题:欧亚诸文明的比较与联想——从葛兰言到热尔奈到杜梅齐尔

引言人:王铭铭

与谈人:赵丙祥、罗杨、吴银玲、沈玉婵、颜荻

第三场

主题:人类学历史中的葛兰言

引言人:宗树人

与谈人:Michael Puett, Yves Goudineau, Frédéric Keck, 梁永佳

第四场

主题:葛兰言及其遗产——汉学革命之后

引言人:汲喆

与谈人:Marc Kalinowski, Romain Graziani, Guillaume Dutournier