2022年4月1日下午,“北大文研论坛”第158期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“三星堆文化与三星堆国家”。北京大学考古文博学院教授孙华、中国社会科学院考古研究所研究员施劲松作引言;中国社会科学院考古研究所研究员许宏,北京大学考古文博学院教授、首都师范大学副校长雷兴山,中国人民大学历史学院考古系教授韩建业,北京大学考古文博学院副教授、北京大学三星堆考古队队长赵昊出席并参与讨论。本次活动为“发现文明:考古学的视野”系列论坛之一。

论坛伊始,孙华老师以“三星堆文化与三星堆国家”为题作引言。发言第一部分聚焦“三星堆国家的中央权力”。孙华老师指出,三星堆文化尽管没有发现文字,但考古学家在三星堆遗址发掘到了8个埋藏坑,这些埋藏坑中的埋藏物应该原先是三星堆国家神庙内的一整套像设、陈设和礼仪用具。这些像设中的真人大小的全躯铜大立人像、铜木复合的铜人头像、表现仪式场景中多个人物的铜组像等,表现的是不同等级、不同社群、不同职业的三星堆统治阶级成员在祭祀场所中的形象。

辫发铜人人像与笄发铜人人像

从埋藏坑出土的辫发人像与笄发人像来看,三星堆埋藏坑内真人大小的人像以辫发的占绝大多数,笄发者数量较少,大致推断出三星堆国家的统治者是由辫发和笄发的两个社群所组成,并且辫发社群可能占据主导地位。在这些铜人像中,所有表现宗教仪式场所的铜像全部都是笄发者。这种现象传达给我们另外一个信息,这就是在三星堆王国的统治阶级内部,笄发和辫发这两个社群的分工不同,笄发的社群可能掌握神权,从事原始宗教职业,他们构成了三星堆王国的祭司或巫师一类的神权贵族集团。与此相对应,三星堆统治阶级中那些辫发的社群,恐怕更多的是从事行政事务的管理,并掌握着军事事务的世俗贵族集团。

孙华老师发言

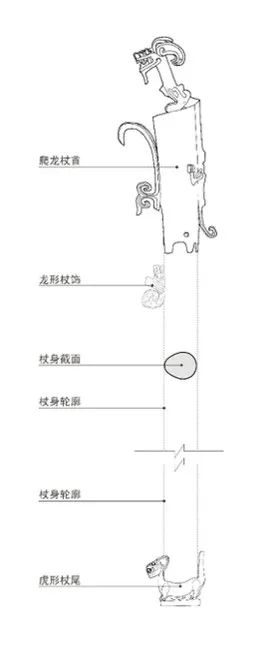

就出土的龙首杖和鹰首杖而言,在三星堆埋藏坑中,已经出土的可能是权杖的青铜杖首有两件。一件铜杖首是一号坑出土的攀龙铜杖首,另一件铜杖首是二号坑出土的鹰首铜杖首。如果这两种权杖分别持握在拥有世俗行政军事权力和拥有宗教祭祀权力的贵族首领手中,它们就分别具有不同的权力象征意义,这也可作为三星堆国家中央权力两分的一个证据。

三星堆出土的攀龙铜杖首和鹰首铜杖首

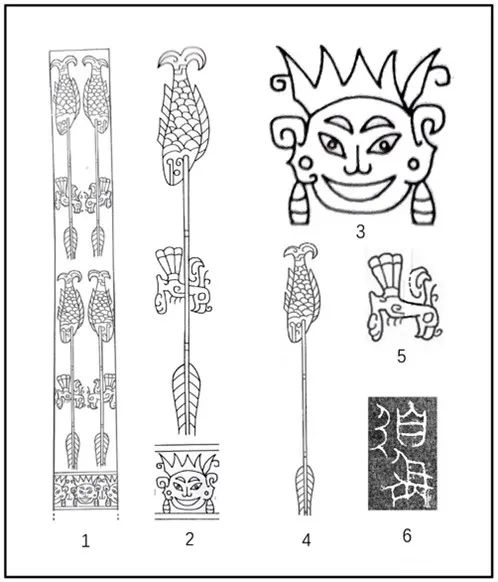

从射鱼徽号与鸟形徽号来看,三星堆埋藏坑出土有一件包金杖身,该金“杖”图案的最下方是两个具有人神双重特点的人头像,在人头上两两相对排列着四根带羽箭,每根箭的前端射入一条鱼的头部,箭杆的后面各有勾喙的一只鸟。金杖上的图案实际上可以分为左右两组,每组一人头像、一鸟、一带箭鱼。由于这样的图案反复出现在三星堆遗址和金沙村遗址的高等级器物上,因而很可能是标志族群名称甚至国家名义的一个徽号。射鱼图符可以视为三星堆国家的一个社群或族群的徽号,同样,鸟图符也可以独立作为一个具有社群或族群标志的徽号。三星堆国家射鱼徽号的社群,可能就是掌握着世俗行政权力的辫发族群,他们的首领持握着龙首杖作为标识;而三星堆鸟徽号的社群,可能就是掌握着宗教祭祀权力的族群,他们的首领持握着鹰首杖作为标志。这种由世俗贵族和神权贵族组成的统治集团,是三星堆国家中央机构的基本权力结构。

射鱼徽号与鸟形徽号

谈及三星堆国家的中央与地方之关系时,孙华老师认为,三星堆埋藏坑发现以后,大量的青铜、玉石、象牙和少许黄金等珍贵物品给人们一个错觉,那就是三星堆文化是一个高度发达的青铜文化,三星堆国家是一个相当成熟的古代王国。直到最近十多年来,随着成都平原和四川盆地先秦时期考古材料迅速增多和认识的不断深入,一些学者开始注意到,与先前的宝墩村文化和以后的十二桥文化相比,三星堆文化的遗址数量和密度都异常稀少,与三星堆遗址和三星堆埋藏坑给人的印象形成强烈的对比。只有一些都城的卫星邑聚依附在三星堆城周围,分布范围局限在成都平原北部的沱江冲积扇,在远一点的岷江冲积扇就基本不见典型三星堆文化的遗址存在。

紧接着,孙华老师指出,三星堆文化之所以呈现出聚落分布的异常现象,很可能与三星堆国家中央对地方的严酷管控有关。三星堆国家有可能采用强行征收地方聚落粮食或财物的方式管理地方,这种超经济的掠夺破坏了三星堆都城区域以外村社人群赖以生存和发展的基础,造成了村落的凋敝,人口的流失。

最后论及三星堆国家的武装力量时,孙华老师分析道,三星堆国家中央政权的运作,尤其是位于都城的中央政权对地方的管控,都离不开国家拥有的一定规模的武装力量。如果有这样的具有威慑和征服实力的武装力量存在,三星堆国家就能对成都平原、四川盆地乃至于更遥远的川西北高原和云贵高原的前缘地带实施强力管控,才能够使得原先曾经一度分布着许多城邑和村落的区域,到了三星堆文化时期就没有遗址或极少遗址。换句话说,三星堆文化目前发现遗址的分布状况,最合理的解释,就是三星堆国家拥有能够遂行国家暴力的武装力量。

而令人疑惑的是,如果我们设想三星堆国家拥有足够控制整个四川盆地的相对强大的武装力量,就应该有能够说明这些武装存在的物质遗存的证据。但迄今为止,三星堆遗址和三星堆文化还没有发现实用的青铜兵器,只在三星堆埋藏坑中出土有类似无胡戈造型的礼仪性青铜仪仗,以及类似柳叶剑造型的带鞘剑和玉剑,似乎折射了三星堆国家武装力量所用武器的点滴信息。

随后,施劲松老师带来主题为“三星堆:考古学揭示的区域文明”的发言。施劲松老师围绕四个基本问题展开论述。关于祭祀器物坑和埋藏物的年代,施老师指出,祭祀器物坑及埋藏物大体是同时期的。因为除5、6号坑以外的6个坑埋藏现象相同,埋藏物的种类和风格大同小异;而且第2、3、7、8号坑出土的铜器可以拼合。另外,三星堆的青铜容器与殷墟铜器相近,三星堆器物群的年代相当于二里冈文化或殷墟时期;对于6个坑已有一批碳十四的年代数据,其中4号坑的年代范围为公元前3148至公元前2966年。由此可知,三星堆文化的起始年代为公元前13世纪中叶或稍早,这是成都平原青铜时代的开端。

随后,施劲松老师带来主题为“三星堆:考古学揭示的区域文明”的发言。施劲松老师围绕四个基本问题展开论述。关于祭祀器物坑和埋藏物的年代,施老师指出,祭祀器物坑及埋藏物大体是同时期的。因为除5、6号坑以外的6个坑埋藏现象相同,埋藏物的种类和风格大同小异;而且第2、3、7、8号坑出土的铜器可以拼合。另外,三星堆的青铜容器与殷墟铜器相近,三星堆器物群的年代相当于二里冈文化或殷墟时期;对于6个坑已有一批碳十四的年代数据,其中4号坑的年代范围为公元前3148至公元前2966年。由此可知,三星堆文化的起始年代为公元前13世纪中叶或稍早,这是成都平原青铜时代的开端。

接下来,施老师聚焦三星堆埋藏物的性质。第一类是具有象征性的器物,用来表现祭祀对象,如金杖、金面具、金鸟形饰、青铜人头像、面具、神树、太阳形器、眼形器、鸟、鸡等。第二类是表现祭祀场景、祭祀活动的器物,如神坛、神殿、顶尊人像、顶坛人像、执璋人像、各类站立或跪坐人像。第三类是祭祀用器,如尊、罍等青铜容器、小件铜器、玉石器、象牙、海贝等。总而言之,这三类器物表达了两大主题。其一是王权,如金杖就是王权的象征物。其二是以太阳崇拜为主的宗教信仰,从金鸟形饰、青铜神树、太阳形器、眼形器等器物上可以直观看出。

三星堆出土的青铜神坛和商铜持璋小人像

就三星堆文化时期的社会样貌这一问题,施劲松老师指出,三星堆祭祀器物坑传达了以下信息:发达的手工业、对社会财富的专控、复杂的宗教理念与体系化的信仰、王权形成、社会分层(统治者、神职人员、手工业者)。同时,从三星堆存在的复杂城址与大型建筑来推测,三星堆的早期国家大致已经形成。再从三星堆独特的文化与社会样貌来看,三星堆时期的社会是王权和神权并存。统治阶层掌握着生产贵重物的资源和技术,青铜器、金器、玉石器、象牙、海贝等被社会上层集体占有并用于宗教活动。与其他同时期的文化相比,三星堆遗址的青铜器等贵重物不是实用器,不体现个人的身份地位,不用作随葬器,不作为礼器来维系礼制。由此可见,三星堆文化的观念、宗教信仰、早期国家样貌都具独特性。

接下来,施劲松老师讨论的第四个问题是“三星堆文化的源流”。三星堆时期,成都平原地区对外有多种沟通和交流的途径,对外交流的方面涉及到技术、观念和宗教信仰等。譬如,三星堆的青铜铸造技术大致与西北地区有关,因为在三星堆出土的一些青铜器具明显与西北地区的早期青铜制品相似。不仅如此,一些有关权力的观念可能也受到西北地区的影响,如西北地区早就存在对权杖的使用。与三星堆文化沟交流的另一个重要方向是长江中下游地区。从重庆至湖北、湖南,再至安徽地区,出土的众多青铜器具,与三星堆的青铜器具之风格十分接近。这无疑都显示出三星堆文化与长江中下游地区的密切联系。

最后根据上述四个基本问题的探讨,施劲松老师抛出自己的核心论点,即金沙遗址是三星堆文化的延续,当时的统治中心从三星堆转移至金沙地区。三星堆的考古发现与金沙遗址的考古发现可以从知识体系和价值体系两个方面进行比较。在知识体系上,两大遗址的青铜器、金器、玉器、石器等基本相同,制作的知识和技术相同;金属器使用锤打工艺,并都有錾刻、彩绘的图案。两地的建筑技术相同,而且建筑都是三种类型,分别为:高台建筑、木骨泥墙建筑、干栏式建筑。两地的城址、建筑、墓葬、祭祀器物坑的方向都是西北-东南向,或者东北-西南向。

在价值体系上,两地的文化拥有相同的价值体系。最重要的证据就是贵重物都出自于祭祀遗存,其使用背景、类别、功能都相同。两地出土的器物都是象征性器物、表现祭祀场景的器物、祭祀用器三种类别,表达的皆是王权和太阳崇拜的信仰。两地的墓葬里没有葬具,大多没有随葬品,包括青铜器在内的贵重物品不用作随葬品,这与祭祀遗存出土的丰富的贵重物品形成鲜明对比。墓葬的共性表明神权居主导地位,全社会将社会财富集中用于宗教活动而不是个人的丧葬活动。

三星堆遗址出土的文物

金沙遗址出土的文物

三星堆和金沙两地的文化同属一个区域,前后相继,拥有完全相同的知识体系和价值体系,实为同一的考古学文化,即“三星堆-金沙文化”。成都平原的政治、文化、宗教中心可能曾经从三星堆转移到金沙,但这个时期不见实用兵器,没有对外战争或暴力行为的迹象,说明当时人口增长,社会和平稳定。三星堆-金沙文化之后是东周时期的巴蜀文化,此时的文化和社会都发生了巨大变化。突出表现为三星堆-金沙文化的祭祀性遗存全部消失,太阳崇拜等信仰已不复存在。青铜器的功能由祭祀用器或宗教用品变为实用器和丧葬用品。例证之一即是墓葬的变化。春秋时期出现了规模巨大或随葬品丰富的大型墓葬,墓葬的规模和随葬品的多寡出现严重分化,以此区分墓主个人的地位和身份。

东周时期文化的改变反映出一个更为根本的差异,那就是价值体系的不同。这个新的价值体系的出现与三星堆-金沙文化的衰落和楚文化、中原文化的西进相关。施劲松老师总结道,我们只有从更为广阔的视野下来看待三星堆的考古发现,才能更好地认识成都平原古代文化的地域性,以及文化、社会的发展与变迁。

对谈环节

接下来,论坛进入对谈环节。雷兴山老师接着孙华老师引言中提到的“徽号”继续阐释。雷兴山老师认为,考古学判断族属是一个非常困难的问题。困难之处在于,考古学文化的面貌与族属并非一一对应,问题解决的思路之一就是寻找能够展现族属特质因素的“族属代码”。 “徽号”可视为族属代码之一。将鱼和金杖联系起来,非常具有启发性。接着孙华老师的思路,雷兴山老师联想到陕西宝鸡发掘出土的鱼国墓地。在鱼国墓地里,随葬的一部分青铜器跟中原出土的青铜器并无二致,随葬的陶器略有差别,但整体面貌跟中原文化一致。然而,墓地里发现了特质因素,就是在棺内有非常特殊的、不见于宝鸡地区或中原地区的青铜器,这些东西恰恰是三星堆文化最独特的因素。因此判定鱼国墓地属于巴蜀文化。这是其中一个考古背景。

“徽号”可视为族属代码之一。将鱼和金杖联系起来,非常具有启发性。接着孙华老师的思路,雷兴山老师联想到陕西宝鸡发掘出土的鱼国墓地。在鱼国墓地里,随葬的一部分青铜器跟中原出土的青铜器并无二致,随葬的陶器略有差别,但整体面貌跟中原文化一致。然而,墓地里发现了特质因素,就是在棺内有非常特殊的、不见于宝鸡地区或中原地区的青铜器,这些东西恰恰是三星堆文化最独特的因素。因此判定鱼国墓地属于巴蜀文化。这是其中一个考古背景。

另外一个考古背景是,在鱼国墓地一河之隔的石鼓山,前几年发掘了两座墓,里面有大量的青铜器。在石鼓山墓地M1、M2周邻的遗址,发掘了数个器物坑,出土了极为丰富的陶片。值得注意的是,此处的陶片较为特别,与周围出土的文物特质有很大区别。经过研究发现,这几个考古坑出土的陶片与三星堆遗址库房的器物非常相似,因此可以说石鼓山M1、M2的族属属于三星堆文化。雷兴山老师认为,石鼓山和三星堆同是一个族属,石鼓山遗址的古人,很可能是来自三星堆参加灭商的人。与石鼓山一河相隔的鱼国墓地,应当是来自石鼓山的后裔。

考古学包括“形”与“质”的研究。“形”是指形态差异,“质”则是指特质因素。考古学中要判断族属,更为重要的是看“质”。从“质”的角度来看,辫发可以视为一个族属代码。三星堆文化中存在辫发与笄发两类人,如果说辫发人是跟鱼国、蜀国有关或来自当地的人,那么笄发人应该是来自于中原地区。此外,三星堆暂无发现文字记载,但是却发现了有族徽性质的器物——牙璋。这类牙璋在中原地区有大量出土,如在殷墟就出土过形制相似的牙璋。如果做历史时段的勾连,可以推测使用牙璋做族徽的三星堆人,可能来自于中原地区。

雷兴山老师最后讲道,判定遗址性质最为关键的一点是要将遗址放置在背景(context)中进行理解。譬如,在对出土青铜器物进行分类时,对于器物性质与功能的不同理解,决定了器物的判断属性。倘若对遗址整体环境与背景不明,会直接影响到对出土坑及出土文物性质的判断。

赵昊老师结合考古一线的最新发现进行发言。赵昊老师讲道,现在有一个情况是,5号坑发现了许多黄金器,其中有一类特殊的形制较小的圆金片,圆金片中有孔。在7号和8号坑发现了同样类型的圆金片。而且圆金片发现的地点并非在填土层,而是在靠下的器物层。这样推测圆金片应该是短时间存在之后,很快被埋进了坑内。因此,5号坑与7号、8号坑的年代应当是非常接近的。

赵昊老师结合考古一线的最新发现进行发言。赵昊老师讲道,现在有一个情况是,5号坑发现了许多黄金器,其中有一类特殊的形制较小的圆金片,圆金片中有孔。在7号和8号坑发现了同样类型的圆金片。而且圆金片发现的地点并非在填土层,而是在靠下的器物层。这样推测圆金片应该是短时间存在之后,很快被埋进了坑内。因此,5号坑与7号、8号坑的年代应当是非常接近的。

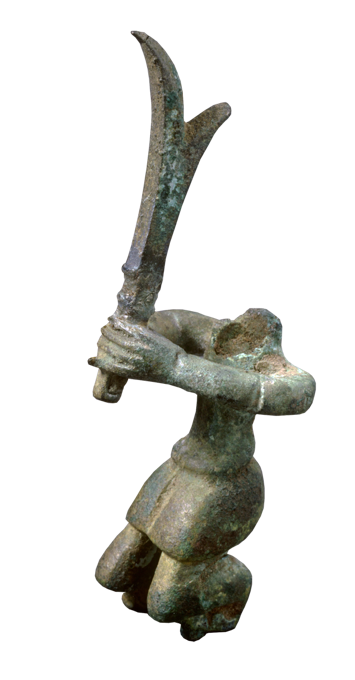

另一个新发现是关于三星堆出现的第三种人群。赵昊老师指出,之前祭祀坑内发现存在两种辫发人像,即辫发人像与笄发人像。但在8号坑内,现在发现了一种新发型的人像,即立发人像。而且其他几个祭祀坑也出土了这种立发人像。目前尚不清楚立发人在整个三星堆组群内职能是何,也不清楚立发人与其他两类人(辫发人和笄发人)在组群内的等级顺序。从8号坑和5号坑出土的这几个立发人像来看,它们的头发共有五股,而且立发人的身份和功能似乎十分特殊。以8号坑的立发人像为例,此人坐在青铜祭坛的中央位置,手势呈下垂状态,而周围有几个人像抬举祭坛。当然,坐在祭坛的立发人不止一位,而是共有四位。如果我们将立发人理解为蜀王的话,则有一个问题,即不止存在一位蜀王,而是存在四位。另外,在其他发现的立发人像中,有一个立发人头顶尊盘,另有一个站立的立发人身驮一些东西。可以推测这两个使力的立发人像的身份并不高。这说明同一种发型的人群也有着不同的职能分工。

三星堆最新发现的青铜神坛

其中央位置坐立一个立发人像,共有五股头发。

就雷兴山老师的发言,赵昊老师认为,三星堆的年代测定数据比之前的测定稍晚一些,大概能到商代晚期,最晚的阶段能到周初,因此蜀人有可能参与了灭商的活动。而针对施劲松老师的发言,赵昊老师补充道,从考古来看,三星堆的祭祀坑里出现了大量来自周围地区的器物,显示出三星堆受到周围地区的影响。那么问题在于,从经济的角度考虑出发,一个地区不可能无休止地单向进口,三星堆地区向周围地区输出了何种器物或文化观念值得深入思考。

针对以上发言,孙华老师做出两点回应。第一点是关于立发人像的发掘。孙华老师认为,出土的立发人像从正面来看,无法完全确定是五股头发,还是人像戴的发冠。立发人像的确定工作还需要后续的考古清理工作。第二点是关于三星堆测量年代的问题。孙华老师指出,虽然测定出来的三星堆时期越来越晚,但遗址中的器物应该要早一些。也就是说,埋藏器物的时间较晚,但器物及其形成风格较早。至于说三星堆人是否参与了灭商这样一个重要历史事件,值得继续研究。此外,如果存在参与灭商事件,需要注意与区分的则是,究竟是三星堆与周代发生关联,还是金沙与周代发生关联。

许宏老师在发言时首先引用王明珂先生的一个观点。他表示,当我们看到一个地区出土相关的文物,而产生讶异之感时,我们应该反思自身的认知与研究对象之间的偏差。之所以产生这种讶异,大概是因为我们内心深处有意无意存在的中原王朝汉字话语霸权的思维。正因为如此,所以我们看到三星堆出土的文物会有一种接受不了的感觉。其实关于三星堆,尽管还有待解之谜,但没有什么超出了我们的认知范畴。其次,许宏老师深感关于三星堆文化年代的问题,仍有待进一步廓清。“绝对年代不绝对”,也就是通过碳14等测年技术测定的年代不一定是绝对的;与此同时,考古人从文化遗存的角度不断试错推断而来的“相对年代”反而具有一定的绝对性。在这种情况下,如果考虑到三星堆文化中的二里头等文化因素,那么就可以起到重要的标尺作用。比如从三星堆文化初始阶段出土的具有二里头文化特质的陶酒器等,结合二里头文化的系列测年数据,就可以将三星堆文化的时间上限考虑得更为精确一些,考虑到文化传播的“时空差”,推定三星堆文化的上限不早于二里头文化晚期,也即公元前1600年前后,是合适的。

许宏老师在发言时首先引用王明珂先生的一个观点。他表示,当我们看到一个地区出土相关的文物,而产生讶异之感时,我们应该反思自身的认知与研究对象之间的偏差。之所以产生这种讶异,大概是因为我们内心深处有意无意存在的中原王朝汉字话语霸权的思维。正因为如此,所以我们看到三星堆出土的文物会有一种接受不了的感觉。其实关于三星堆,尽管还有待解之谜,但没有什么超出了我们的认知范畴。其次,许宏老师深感关于三星堆文化年代的问题,仍有待进一步廓清。“绝对年代不绝对”,也就是通过碳14等测年技术测定的年代不一定是绝对的;与此同时,考古人从文化遗存的角度不断试错推断而来的“相对年代”反而具有一定的绝对性。在这种情况下,如果考虑到三星堆文化中的二里头等文化因素,那么就可以起到重要的标尺作用。比如从三星堆文化初始阶段出土的具有二里头文化特质的陶酒器等,结合二里头文化的系列测年数据,就可以将三星堆文化的时间上限考虑得更为精确一些,考虑到文化传播的“时空差”,推定三星堆文化的上限不早于二里头文化晚期,也即公元前1600年前后,是合适的。

许宏老师同意施劲松老师的观点,在三星堆文化早期,成都平原尚未进入青铜时代。而有学者提出从中区分出“月亮湾文化”的建议值得重视。到了三星堆文化晚期时,大致相当于殷墟时期,三星堆文化才开始进入青铜时代。另外,据施劲松老师的研究,三星堆文化和金沙文化有着相同的知识体系和价值体系,但与东周时期的巴蜀文化却截然不同,所以,“三星堆—金沙文化”提法合适,而把三星堆与早期蜀文化直接对号入座的观点还有待验证。未来的研究仍应着力于考古学本位的不断探索。

韩建业老师认为,一个国家统治的范围内可能有不同的文化,反之,同一种文化也可以属于几个不同的国家。也就是说,国家与文化之间并没有必然的一一对应的关系。同样,文化与族属之间虽然一定程度上存在对应关系,但并不见得是一一对应的关系,因此“三星堆文化”、“三星堆国家”、早期蜀文化等的内涵外延和相互关系都需要慎重界定。还有,从宝墩文化到三星堆文化,与中原地区之间存在复杂的关系,既要考虑物质文化的联系(如器物的相似性),又要考虑古代文献方面的记载,还需考虑文化与社会、国家之间的复杂关联。比如在《禹贡》里面四川盆地属于“九州”之一梁州的范围,夏王朝的管辖范围是否包括四川盆地?商代三星堆古国是否从属于商王朝?不见得仅从考古学文化面貌的异同上就能得出符合实际的结论。当然,考古研究会给学者不断提供新的线索,使得学者能够在反思传统研究的基础之上,做更深入的思考。

论坛现场

另外,韩建业老师认为考古学资料往往是零星、片面和残全不全的,本身具有局限性,只有意识到局限性,才有可能做出适当地判断。以宝墩文化为例,偌大的城址,出土的文物主要就是陶器石器,这使得连四川当地的考古学者没有底气说宝墩文化已经进入初期文明社会。但在三星堆文化之前,玉器和青铜器等没有进入四川盆地,那么能保存下来的主要就是陶器和石器了。或许当地曾经有过发达的竹木器,用竹木建筑房屋,甚至用竹木制作高大的雕塑,成为后世三星堆文化各种特殊雕塑的前身,但这类有机质物品却无法保存至今。无论如何,这种可能性是存在的。今后我们或许可以通过科技考古的手段,去发现更多线索。所以三星堆文化之前固然没有进入青铜时代,但不见得就没有进入文明社会。考古学是实证学科,但也需要想象力,考古没有发现的东西不见得没有存在过。