2023年11月26日下午,“北大文研论坛”第180期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“题无剩义之后:地理文献的再解读与再阐释”。文研院邀访学者、厦门大学历史与文化遗产学院教授张达志,清华大学人文学院历史系长聘副教授孙正军作报告,北京大学人文社会科学研究院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬主持,中国社会科学院古代史研究所研究员孟彦弘,北京大学人文社会科学研究院邀访学者、中国社会科学院古代史研究所副研究员孙靖国,中央民族大学历史文化学院副教授曹流,社会科学文献出版社历史学分社社长郑庆寰,首都师范大学历史学院副教授聂溦萌共同讨论。

一

首场报告,张达志老师带来题为“唐景云二十四都督的学术考古”的分享。张老师希望层层剥离景云二十四都督的史料生成和话语累积,借鉴知识考古的学术理路,重新面对旧材料,处理旧问题,提出新阐释,进行所谓“逆流”的尝试。

张老师展示了关于唐睿宗景云二年置后旋罢的二十四都督的主要材料,并在此基础上提出质疑:不少学者基于简单的史料对读,认为按察使与二十四都督是取代与被取代的关系;但依据《旧唐书·睿宗纪》的记载,“六月壬午,依汉代故事,分置二十四都督府。闰六月,初置十道按察使。秋七月,新置都督府并停”,按察使与二十四都督府实有一段并存期,二者关系值得细致探讨。更进一步,二十四都督府自身的性质、这一制度是否曾被真实推行、史料言说如何影响后世认知,也是张老师希望讨论的问题。

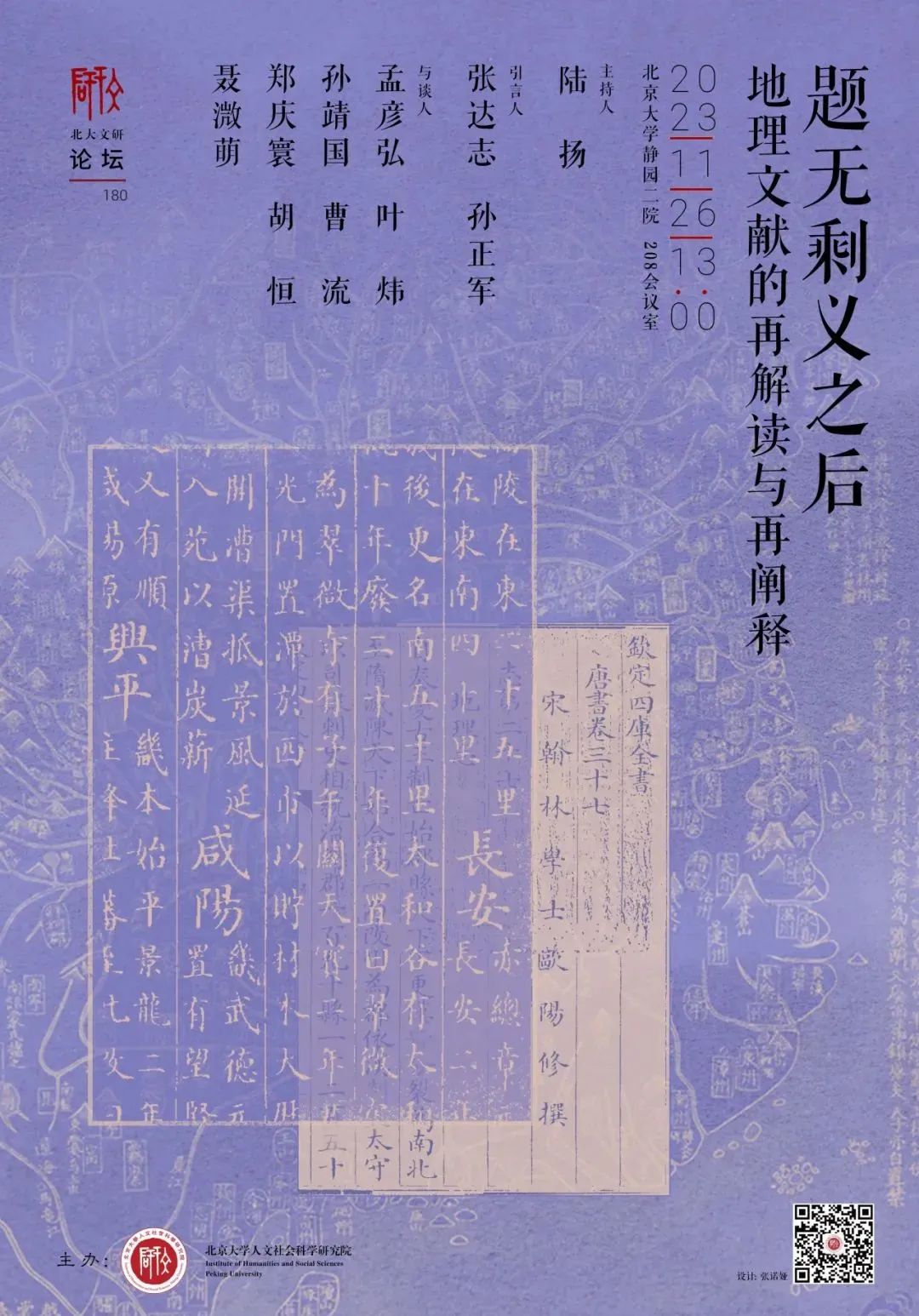

▴

日本宫内厅书陵部藏北宋本《通典》书影

二十四都督府设置之时,常规都督府早已存在。两项制度所涉范围叠加后,大体覆盖了当时整个王朝疆域。结合其他文献,张老师论证指出,经由分置二十四都督府,唐廷将王朝疆域划分为内外两区。内区,即二十四都督府范围之内,自百官中“妙选有威重者”为都督,资望类同京官;外区,即二十四都督府范围之外,保留原有都督府与都护府体制。之所以设置二十四都督,是为了将原来不定期的中央遣使分道监察与监察御史奉敕巡省成为在地的、正员化的常职监察,使其更熟悉琐碎繁杂的地方监察事务,提高中央监察州县的效率。这一制度改革,是由此前常规都督府已逐渐退出中心腹地、内地州都督角色越发贴近教化抚俗的州刺史的趋势发展而来。

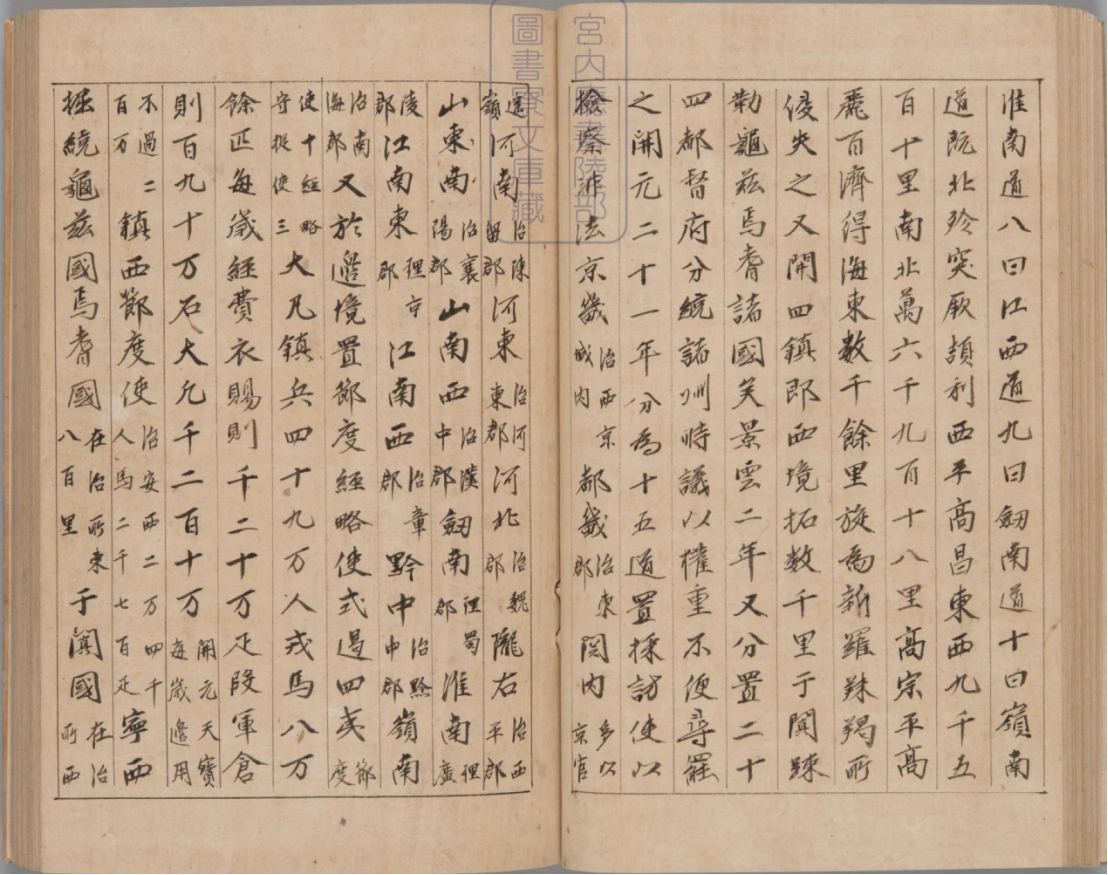

▴

合璧本《玉海》书影

尽管在唐人看来,常规都督府与二十四都督府是两个完全不同的体系,不存在重名混淆的可能;但后世文献记载的确因二者重名产生了不少误解。张老师梳理二十四都督在不同时代地理文献和职官文献中所处的叙事脉络发现,或许因为唐代类书《通典》和官方纂修、史料大部分源自唐代国史的《旧唐书》皆载景云二十四都督府入地理部分,而不载入职官部分;《旧唐书》以后,类书记载开始出现将“景云二十四都督府”归入地理类别,而将“景云二十四都督”归入职官类别的叙述倾向。这越发容易使读史者产生景云二十四都督府已成为地方行政区的错误印象。将由总管府演变而来的常规都督府与景云二十四都督府混同叙述,且将之置于“州郡沿革”或“地方牧守”类目的做法,影响了后人对景云二十四都督府、甚至唐一般都督府的理解与判断。现今学者很多将唐都督府视作行政区划,滥觞其实在宋代。

讨论环节,陆扬老师首先发言。陆老师对张老师的判断表示认同,认为二十四都督和都督府之间的确存在因为文献的自我生成而造成后世种种误解的问题。如果回到唐代的场景,这个问题或许不难理解。唐代前期面临两个问题:一是对地方州一级刺史需要进行有效的纠察,二是需要建立起超出单个州范围的区域性管理体制。两个问题相互关联,又略有区分。二十四都督的置废,关键还是“置卑权重”,让小官纠察大官,造成了体制的混乱。陆老师进一步提出疑问:马端临《文献通考》对文献的引用颇为考究,他选择在《职官考》不录景云二十四都督事,或许是他认为这一制度并非常规,在行政上并不重要;但在《舆地考》中,马端临又录入了“分置二十四都督府,分统诸州”这则史料,前后是否存在某种矛盾?

孙靖国老师认为,景云朝之事,其后历代均有研究,这些研究既带有研究成果的性质,也带有史料的性质,应当从史源学、史料学的角度进行细致梳理。此外,孙老师也提出了若干疑问。首先,在政区分级问题上,中国古代士人普遍比较欣赏两级制,近现代历史地理学界的前辈也普遍持此观点;但在中国历史上,尤其是唐宋以后,三级制却是主流。这种现象为何会发生?其次,关于史料中提到的“汉代故事”,孙老师认为并非指都督府的设置,而是指“巡行各道”。最后,二十四都督的管辖区域并非覆盖全国,而汉代的司隶校尉、明代的总督巡抚均非如此。二十四都督这一制度究竟是如何设计与调整的,值得在前后对比的视野下进行更加细致的考察。

孙正军老师表示很多想法与张老师不谋而合。无论是“学术考古”还是“文本分析”,将史料依据时间、类别划分出若干层次并梳理各个层次的关系这样一种做法,能使我们尽量接近那个时代的人的认识。

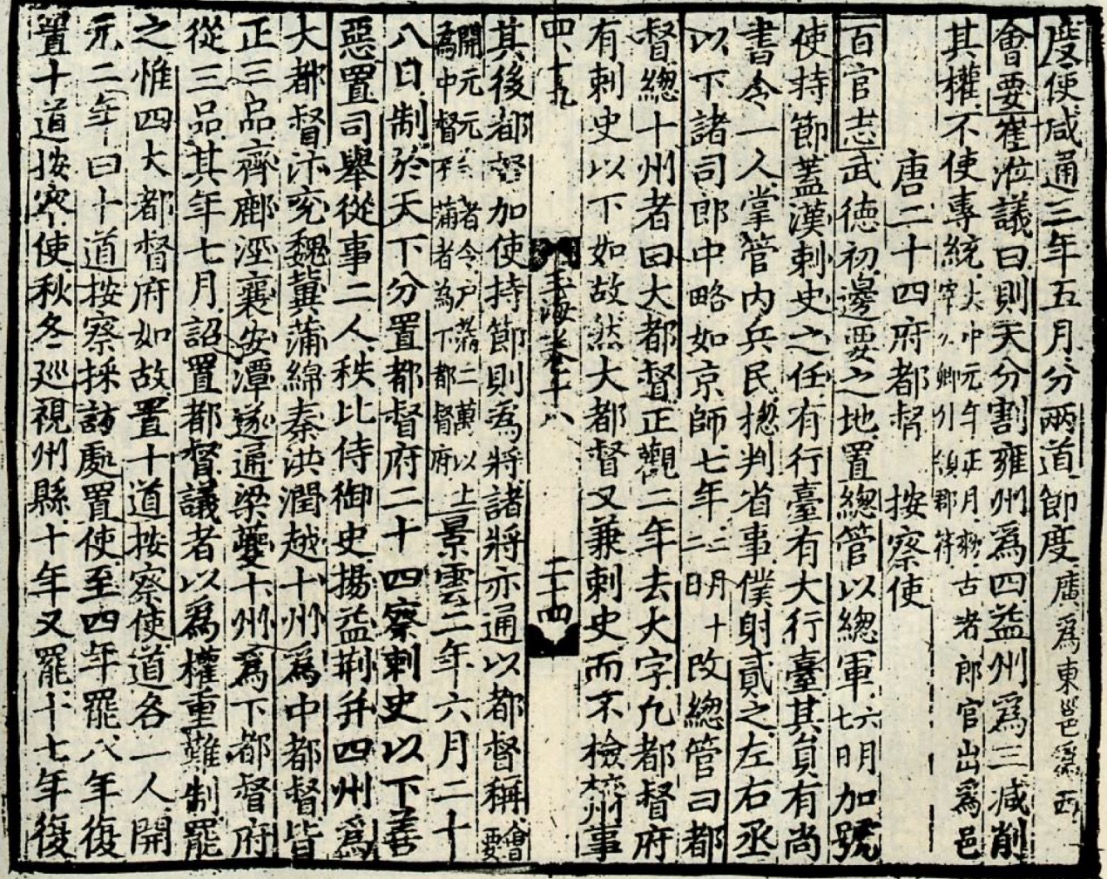

▴

宋代《舆地图》

现藏日本京都东福寺塔头栗棘庵

郑庆寰老师指出,二十四都督府为何在此时设置,且以“都督”这一早已存在的名称命名,这一问题值得深挖,其置废的宏观政治背景亦值得关注。此外,二十四都督府的管辖范围与原已存在的都督府的管辖范围还是有一定重合部分,重合部分产生的原因值得讨论。郑老师还谈到从报告中获得的启发,一是不仅不轻易采信今人研究的观点,对宋人、甚至唐人的记述也应保持批判态度;二是充分挖掘地理文献的价值,用地理文献不仅谈地理问题,也谈职官体系、政治制度等等。

曹流老师指出,张老师的报告对听众至少有三点启发:第一,如何从旧史料中发现新问题。第二,关注到史料周边,并对史料分段和史料点校过程中对史料原貌的破坏进行反思。第三,围绕今人对二十四都督的误解是如何产生的作出清晰的梳理。随后,曹老师又提出进一步的问题:第一,唐廷设立二十四都督的原因,需要探究。第二,二十四都督和二十四都督府的区别,需要厘清。第三,关于“内区”和“外区”,需要精细界定。

聂溦萌老师谈到“知识视角”与“文本视角”的区别。“知识视角”侧重于分析知识的制造、生产和传播,更加强调知识中创新的那一部分;而史源学,或学界传统的文献、文本的视角,则强调文本的来源和文本之间的联系。前者关注“变”,后者则关注“不变”。西方的知识史研究,处理的材料不仅限于文本;而中国古代史研究以纯文本材料为主,在这一研究语境下如何看待知识、如何体现出知识,是值得思考的问题。古人写书往往不是在呈现深入的研究,而是以自己的逻辑框架重新组织前人文献中留下的那些文字。研究者在理解文本背后的意涵时,应当将其放到更大的理解脉络之下。

二

第二场报告,孙正军老师带来题为“探索地理文献解读的新可能:史料取径与知识取径——以《新唐书·地理志》为线索”的分享。孙老师指出,使用地理文献进行研究的传统做法是一种静态的审视视角:以地理文献为主体,辨析哪种地理文献的记载更可靠,进而以此作为政治制度或行政区划研究的史料基础。我们或许可以换成一种动态的视角:关注地理文本的生产与流动,及地理文献所记载的地理知识的生产运动。前者可以称作“史料取径”的历史研究,后者则是“知识取径”的历史研究。

孙老师以《新唐书·地理志》的研究为例,展示了“史料取径”与“知识取径”具体如何落实:在史料取径之下,关注《新唐书·地理志》这一文本怎样生成;在知识取径之下,则聚焦分野知识,关注这一类知识如何出现与流传。

清人王鸣盛曾论及两《唐书·地理志》的差异,孙老师在其基础上作出补充,认为《新唐书·地理志》比《旧唐书·地理志》增加了许多内容,包括十道总序、星宿分野、土产贡赋、山岳原谷、川泽湖池、物产工官、关塞亭障、祠庙明堂、宫苑、历史古迹、仓储设置、河渠水利、四夷道里、城镇军守捉。而梳理历代正史地理志主要记载项分布可以看出,中古时期的地理志书写有明显的“减省之风”,但这种倾向至《新唐书》发生了改变,地理志的写作又变得丰富起来。

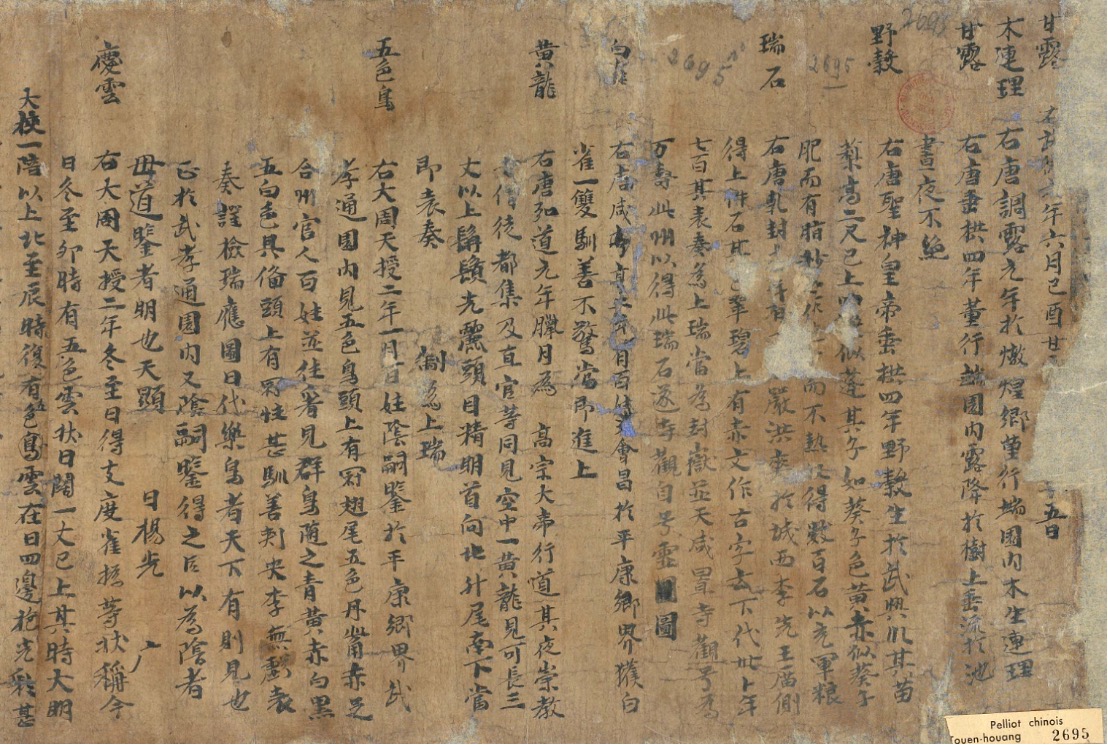

▴

沙州都督府图经

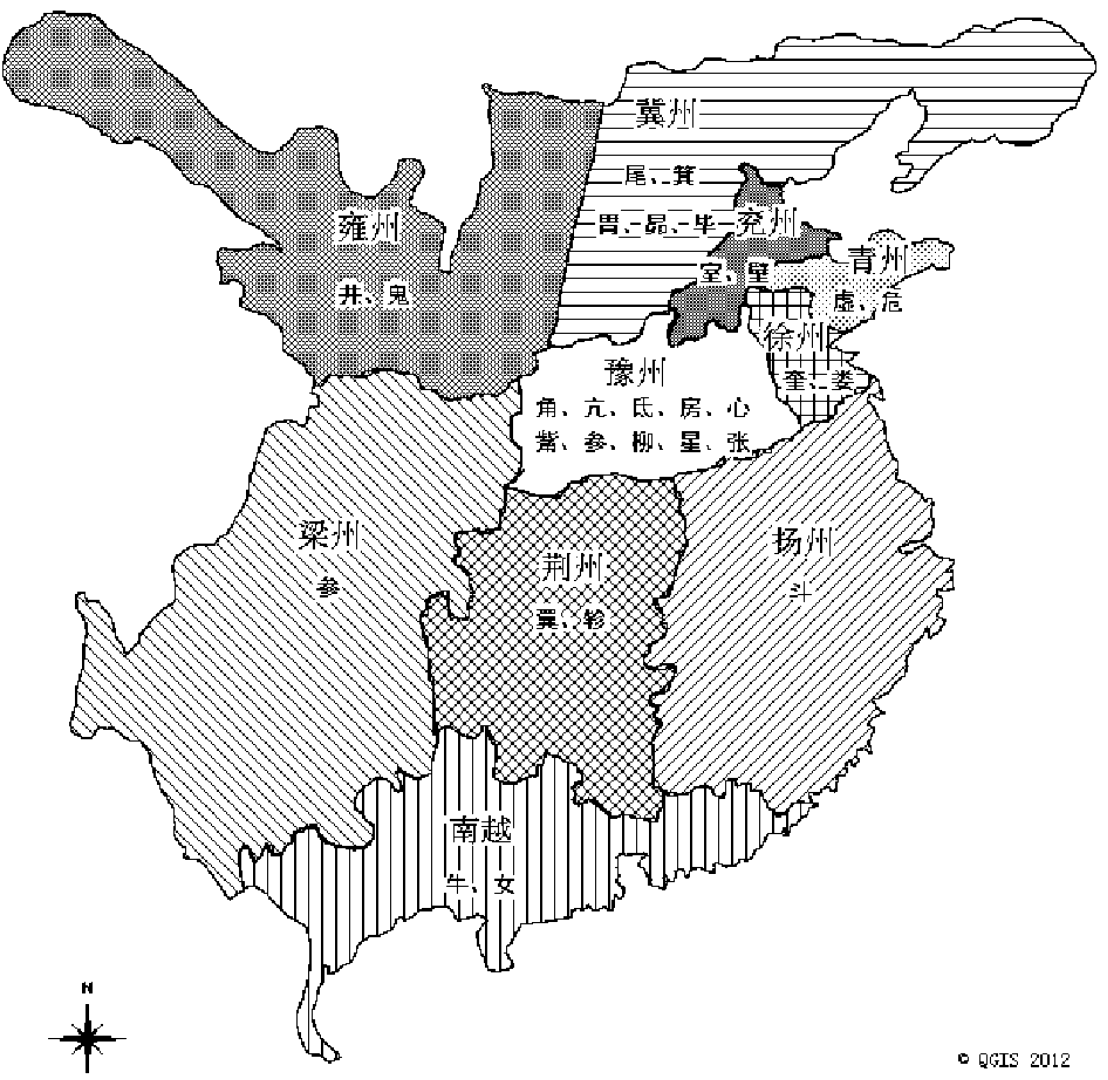

分野知识也是新唐志的新内容,未进入旧唐志的书写之中。围绕岭南九州分野,唐宋时期产生了五种不同的说法:岭南属扬州;岭南不属九州;岭南分属荆州、扬州;岭南分属荆州、扬州及九州外;岭北北部诸州属荆。这些叙述并无正误之分,而是有着不同的理论依据,揭示了分野言说的名实冲突。其中岭南不属九州,乃是杜佑旨在回归经典、坚持《禹贡》原典主义的产物。杜佑将《禹贡》九州视为地方行政建置的滥觞与理想形态,但这种原典主义,并不是因为杜佑本人是一个经学家,也是基于他边疆保守主义的倾向。而岭南东部属扬、西部属荆,则或与一行分野理论及其曾统属荆楚相关,但这两种解释都存在一定漏洞。岭南北部诸州士人则认为本地属荆,在地理书写中多强调本地与荆楚在地理位置、气候风俗上的相近及其与岭南地区的差异。这显示出岭南士人逃离“岭南”的文化心态,背后是既自卑又恋地的复杂情绪。分野知识在流传的过程中发生理据分化。例如,杜佑以《禹贡》原典主义为名,以边疆保守主义为实,主张岭南不属九州;而宋代以降,主张岭南不属九州的士人则是严格意义上的《禹贡》原典主义者。又如,一行分野知识或许影响了广东、广西的分省划疆。此外,不同的传承群体、传承文本对分野知识的接受程度不同。例如,“岭南不属九州”的说法,明清地方志便很少接受。又如,无论是按照九州分野还是天文分野,江西均属扬州;但由于滕王阁序中“星分翼轸,地接衡庐”的说法,宋代以降文学作品或宣称南昌乃至江西分野属荆,而地理文献、经学著述则坚持江西分野属扬,这主要是因为前者注重文学修辞,而后者看重知识呈现。

▴

《通典》古九州分野

选自邱靖嘉《天地之间:天文分野的历史学研究》

讨论环节,聂溦萌老师首先发言。聂老师赞同孙老师对杜佑边疆保守主义的阐释,杜佑认为岭南不属九州,实带有很强的现实目的。聂老师进一步指出,从中古到唐代,地理文献的经世意识愈发强烈,带有让执政者参考、进而将国家建设得更好的内在诉求。此外,知识史研究需要拉长段落、拉宽领域,如果只聚焦于某些文献当中,则很难显示出知识的深度。

曹流老师指出,除了孙老师提出的论据,唐代华夷图中有大量汉代的地名,也可用于论证汉志的典范效应,进一步丰富史料类型。其次,关于广东、广西省界犬牙交错的问题,或许也可从中央和地方对这一地区控制力变动的角度进行解释。而针对岭南北部诸州士人“脱粤属荆”是一种“能夏则大”,曹老师则认为有过度解释之嫌。

郑庆寰老师结合自己的研究进行讨论。辑本《旧五代史·地理志》在很多方面与旧唐志类似,而与新唐志存在差异。新唐志的特性,可能与宋人追慕三代、效法汉唐有关。新唐志编纂者的人员组成与知识结构,也值得关注。此外,辑本《旧五代史》出现了一种前代正史中均无的新志,即选举志。针对选举志如何形成,可以作知识史研究。最后,郑老师建议引入数字人文技术辅助知识史研究。

孙靖国老师谈到,汉志将“诸侯国”放在最后,而在新唐志的编纂中,编纂者或许也会将地理单元的政治意义纳入文本结构的考虑之中,值得探究。此外,关于江西属荆还是属扬,孙老师指出,江西的地理位置界于荆州和扬州之间,而在六朝以后,扬州的地位已大大提升,江西人或许也有很强的认同扬州的动力。

张达志老师指出,新唐志之前有一地理志的“瘦身运动”,编纂者出于功能的考虑摘除部分内容,新唐志又重新往回补充,背后的动力是什么,值得探究。也要考虑正史地理志受到严格的篇幅限制,写什么、不写什么一直是重要的问题,在回补的过程中,新唐志对其他一些旧唐志中有的信息,如户口、道里数据,也进行了摘除,背后的原因同样值得探究。此外,传统观念中强调“九州”,而唐代则创设“十道”概念,二者进入地理书的编纂时,就出现了纲目的问题。此外,“九州”与“十道”之间,有的边界地带不能完全对应,存在误差,值得特别留意。

孟彦弘老师最后结合两场报告作总结发言,认为对于学界新词汇应秉持开放的态度,新词汇的流行可能为学界更新研究想法与思路带来好处。历史研究中应不断有新的提法、新的概念、新的角度。此外,无论关注“知识生成”,还是“历史书写”,均指向对史书本身的结构作更为深刻的认识;而有了这一层认识,日后研究者即使是在引用单条史料时,其观照的内容也是更为深入的。