主讲人陈瑞翾老师

邀访学者论坛

2021年5月18日下午,文研院第十期邀访学者内部报告会(第九次)在北京大学静园二院111会议室举行。文研院邀访学者、德国海德堡大学助理教授陈瑞翾作主题报告,题目为“你见,或者不见,它就在那里:佛教写本层累性管窥”。第十期邀访学者白玉冬、曹寅、杜永彬、黄晓春、李肖、马忠文、聂溦萌、孙承晟、吴真、吴华峰、徐永明、余旸、张昭军、赵明昊,文研院常务副院长渠敬东、院长助理韩笑、北京大学艺术学院助理教授刘晨出席并参与讨论。

此次报告基于陈瑞翾老师与德国慕尼黑大学潘涛老师合作研究的成果。论文新刊于2020年度的《创价大学国际佛教学高等研究所年报》。这一研究课题的起因是两位老师2017年底在柏林目验德藏吐火罗语残卷时的偶然发现。

开宗明义,陈瑞翾老师首先定义了标题中的关键词“层累性”。这一概念脱胎自顾颉刚先生1923年在《与钱玄同先生论古史书》中所提出的“层累地造成的中国古史”之说,但在本次报告中使用的语境有所不同。随后,他简要介绍了丝路北道出土的多语种佛教写本的历史地理背景。在很长一段时间内,印度的佛教写本大多书写于棕榈叶、桦树皮等材料之上。自佛教传入中国以来,用纸书写佛典成为了一种新的时尚。从魏晋南北朝时代开始,纸成为西域诸语言佛教文献主要的书写材料,并连带产生了汉文佛经写卷“二次利用”这一有趣的现象。

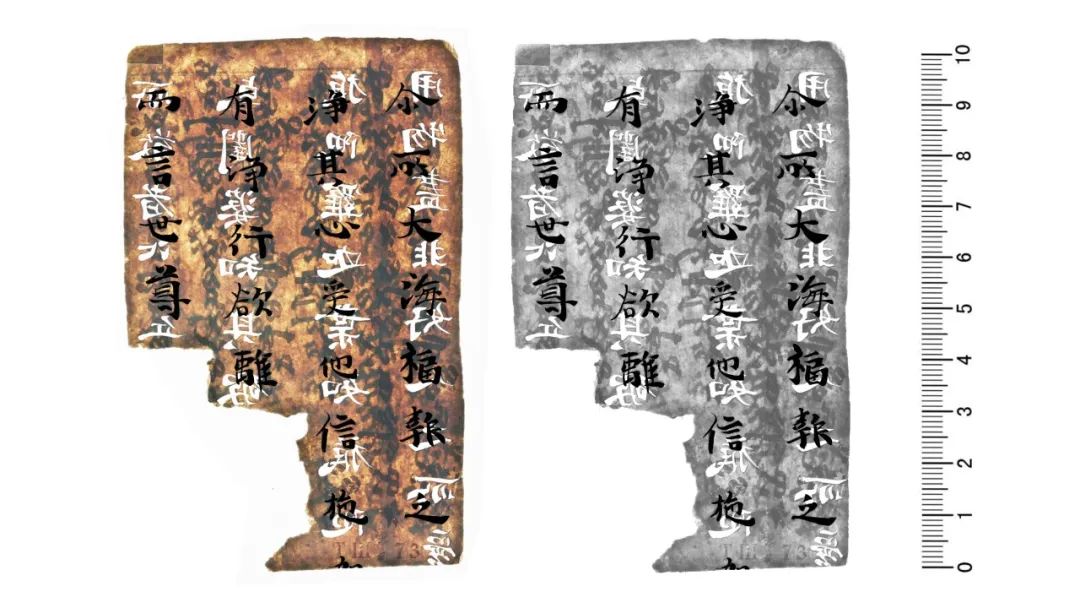

龟兹克孜尔石窟吐火罗语B残片

(现藏于柏林国家图书馆)

所谓“二次利用”,在绝大多数情况下,是指在汉文佛经写卷的背面书写胡语文书。这一现象于敦煌、吐鲁番地区屡见不鲜,构成了丝路写本文化的一个重要层面。换言之,汉文佛经写卷于二次利用之后变身为“层累的”写本,因而成为源自不同时空、不同地域的多个文本所共享的载体。对这类写本而言,分析其所承载的不同文本层次的历史信息,无疑是解读其蕴含的宗教、历史、文化信息的不二法门。陈瑞翾老师指出,在绝大多数情况下,层累写本所载的多个文本皆大白于天下,不存在只见其一、不见其余的现象。然而,在本次报告中所讨论的却是难得一见的例外。换言之,在这些特殊的层累写本制作的过程中,所载文本的其中之一被隐藏了起来。

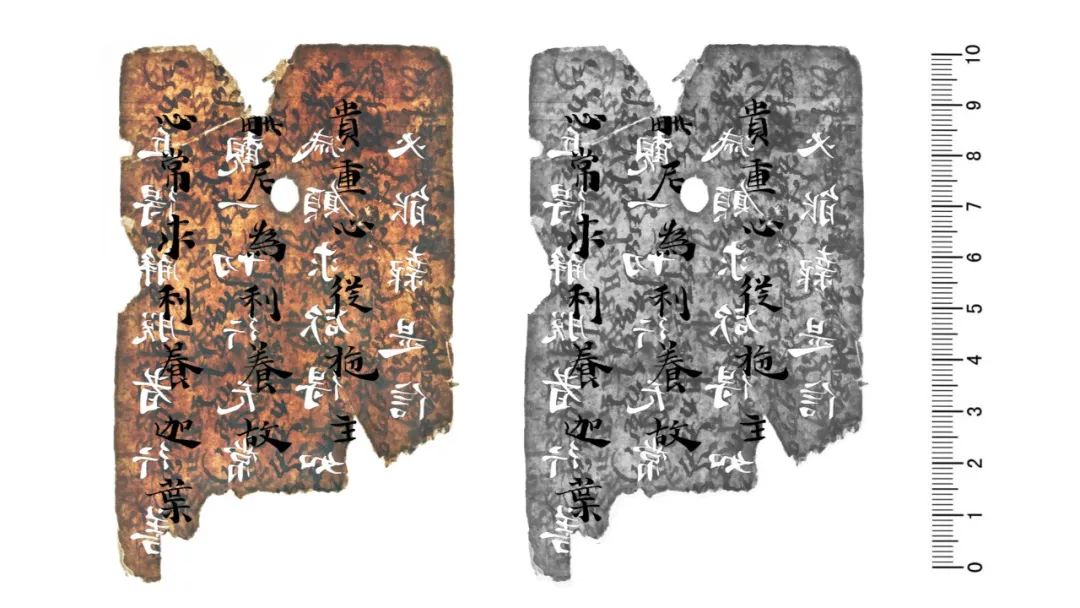

构成这一例外的是出土于龟兹克孜尔石窟几枚吐火罗语B残片,于20世纪初由德国吐鲁番探险队掠去,现存柏林。乍看之下,它们与普通的吐火罗语B残片并无二致。在对着灯光仔细勘验之后,不难发现,这几枚残片是由两张写有汉字的纸片相向粘贴而成,故所有的汉字都藏在了吐火罗语残叶的中间,正常情况下不可能重见天日。在调阅原件的有限时间内,两位老师用特殊方法完成了这一“不可能的任务”,辨识出了每枚残片内部所隐藏的大部分汉字。凭借这些汉字,他们很快将这些隐藏的汉文佛经比定为《宝梁经》(即《大宝积经・宝梁聚会》)《维摩诘经》(支谦本)以及《无垢施菩萨分别应辩经》(即《大宝积经・无垢施菩萨应辩会》)。此外,陈瑞翾老师指出,这些汉字所分布的位置,又为重构二次利用过程提供了重要的线索。据此我们可以大致知道,这些汉文佛经写卷是如何被剪裁、粘贴,并最终成为梵荚样式而用来书写吐火罗语。

《宝梁经》残片(版权归柏林国家图书馆所有)

最后,陈瑞翾老师从“前世”与“今生”两个层面归纳了这些层累写本的“简历”。这些被二次利用的汉文写卷,从字体上看,大约抄写于公元五世纪或六世纪前半,是这几部佛经现存最古老的文证之一。而二次利用后所抄的吐火罗语B文本,却比汉文面晚上至少两个世纪。其间究竟发生了哪些故事,引人遐想。无论真相为何,凭借这份残缺不全的“简历”,我们可以管窥蠡测从南北朝到隋唐这一重要时段西域佛教史与书籍史的一些有趣的面向。而这一偶然发现,就像著名的阿基米得羊皮纸重写本(the Archimedes palimpsest)一样,使得我们对古代写本的物质性、流变性以及仪礼功能有了更丰富的认识。

这一报告引起了与会学者的浓厚兴趣。随后,学者们就西域的汉化佛寺、汉文佛经来源、佛教写本形制及其多种功能等相关议题展开了热烈讨论。

文研院常务副院长渠敬东为陈瑞翾老师颁发邀访学者聘书