2024年3月19日下午,文研院第十六期邀访学者内部报告会(第三次)在静园二院111会议室举行,北京理工大学法学院教授Anthony Carty作题为“乌克兰/俄罗斯和以色列/巴勒斯坦危机引发国际法法律人格问题的新探讨”的报告,同期邀访学者王瑷玲、Gail Alexandra Cook、刘皓明、周明初、郜积意、俞学明、于建军、魏继印、丁辉、赵晶、蒋文、李猛、皮迷迷、张萌,文研院院长杨立华,副院长段德敏、阎天,院长助理韩笑等参加了报告会。段德敏老师代表文研院向Anthony Carty教授颁发了邀访学者聘书,阎天老师作为主持人介绍了Carty教授的学术背景和主要成果。

一、引入:乌克兰/俄罗斯和以色列/巴勒斯坦危机

本次讲座包含六个部分。Anthony Carty教授以乌克兰/俄罗斯和以色列/巴勒斯坦危机为切入点,揭示当代国际法的实践问题。Anthony Carty教授指出,乌克兰和加沙的冲突都有明确的国际法规定,这些规则理应制止冲突。然而,实际上冲突有增无减,所谓的国际社会不能或不愿制止这些行为。事实上并不存在一个国际法律共同体来确保和保障国家的存在,以及国家在实际存在后的持续安全。虽然有一些零散的法律规则,但它们并不等同于一个连贯稳定的国际社会的法律表达。美国在其西方盟国至少是默许的支持下,认为一个犹太以色列国的生存权不能以任何实际或有效的方式受到阿拉伯巴勒斯坦人民自决权的限制。与此同时,全球南方的绝大多数国家在感情上和口头上对后者表示支持。

▴

加沙城南的帐篷,为因空袭而流离失所的巴勒斯坦人搭建

图源:纽约时报中文网

众所周知,法律是“底线”,是任何社会的最低道德标准,但国际社会似乎没有这样的“底线”。国际法占据着指导行为标准的位置,但并没有履行起责任。是否还有其他可能性?国际法学科能提供什么?能否从众多不同的哲学和宗教伦理体系中找到标准?是否有促进国家心理健康的方法?Anthony Carty教授在随后的报告中一一展开论述。

二、国际关系(或政治学)对国际法的批评

在第二部分,Anthony Carty教授分别介绍了汉斯·凯尔森、汉斯·摩根索和雷蒙德·阿隆对国际法的批评,并指出国际法对国家的建立没有任何规定,19世纪末以来的以国家实证主义为形式的国际法理论导致了关于国际法主体的毫无意义且本质上是虚无主义的定义,国际法理论对国家是如何产生的这一问题根本无从谈起。

▴

雷蒙德·阿隆(Raymond Aron,1905.3.14—1983.10.17)

凯尔森提出一个联邦等级制的形式主义国际法律结构,各国是世界联邦的成员,各国的权限由国际法律结构赋予,也受其限制。从认识论的角度看,国家并没有实体存在,它只是一个从属的法律结构,将某些机构如法院、立法机构等结合在一起。

摩根索认为,规范主义必须包含一个标准,以此确定一种法律秩序能否决定另一种法律秩序的意志,即确定国际法如何渗透到已经拥有最高主权的国家的领土。封锁或干涉等制裁的性质是由国际法规则决定的,但实现手段的规范性决定权却完全在特定国家手中。Anthony Carty教授认为,西方对俄罗斯制裁的失败恰恰证明了摩根索的观点,即北约对俄罗斯的规范主张实际上是不现实的。从经验上看,制裁并不是有效的普遍秩序的一部分。

▴

2014年,波兰外长拉多斯瓦夫·西科尔斯基(左)和英国外交大臣菲利普·哈蒙德在会议开始前交谈。各国在布鲁塞尔举行会议,考虑对俄罗斯施加更加严厉的制裁

图源:纽约时报中文网

阿隆指出,在现实中,所谓的国际法律秩序并没有就世界领土的分配达成一致意见,所谓的领土法实际上是空地法。国际法要面对的问题是人口依附于这个国家而不是另一个。摩根索和阿隆都认为,一个民族是一个文化历史实体,它有自己的价值体系,无论这些价值体系多么主观,在一个民主的世界里,这些价值体系都将被坚持,并将领导人们反抗历史遗留下来的统治做法。这两位思想家都假设,事实上并不存在支配性的国际法律秩序。

三、有必要对国际法中的国家进行实质性的法律理解

综上,Anthony Carty教授指出,必须探讨国家的“物质特性”,即单个国家的实际构成,以及这种构成是否适当且可行。目前主流的蒙特维多式的观点认为,国家的构成包含三个要素:领土和人口等有形层面、正式的制度框架,以及最重要的也是全新的,即思想、舆论和信念的存在使民众具有集体凝聚力,没有这种凝聚力,国家的正式机构将无法有效运作。

▴

1955年,周恩来在万隆会议上

签署《中印关于双重国籍问题条约》

万隆会议确立的和平共处五项原则是一大有力证明。和平共处五项原则是以印度尼西亚、印度、中国等为首的新独立第三世界国家坚持要求发达国家尊重和包容发展中国家的尝试,包含了对民族国家共同体实质定义的隐晦诉求。万隆原则需要直接而具体地解决不同民族国家的文化、历史价值观的多样性问题。长期以来,由于缺乏这种尊重造成了一系列消极后果,当务之急是探讨这些消极后果,并想办法打破民族国家关系中的消极链条,从而实现各国人民之间稳定、可持续的关系。这也是讨论目前正在发生的这两场冲突的重要缺失因素。从学科角度看,如何做到这一点是一个开放性的问题,因为目前人们所认识的国际法是一种完全没有活力的形式主义。“均势”和“欧洲公法”的消失所代表的思想和精神上的缺失,仍有待“新文明思想”的构建和发展,尤其是万隆共识国家的参与和建设。

四、国际法学家设置的障碍和阻力

Anthony Carty教授指出,在维也纳国际法学派的影响下,目前占绝对主导地位的国际法是纯粹形式化的。世界是由作为公司的国家组成的。也就是说,国际法赋予具有某些客观特征、领土、人口和政府的实体以行为能力,就像商业交易中的公司一样。国际法学家作为一个纯技术性的形式主义者,其作用只是确定特定国家是否以及何时同意承担额外法律义务。现在当务之急是要尝试对国际法学家的智识任务进行革命性的重新思考,主要是通过对智识工具的理论根源进行历史性探索。

形式主义问题与国际法律秩序是一种基于规则的秩序这一理念息息相关。各国通过制定法律来相互达成协议,而所有立法都源于契约,这一思维方式可以追溯到霍布斯和洛克的社会契约思想。Anthony Carty教授指出,社会契约是所谓自由民主法律思想的基础,它基于这样一种思想,即人类凭借可强制执行的原始契约,从野蛮的自然状态转变为以法律为基础的公民社会。法律起源的这一本质上是神话的理论所留下的模糊之处在于,是否以及在多大程度上存在着真正以人们的同意为基础的机构?人们是否曾在国际层面上建立起一个或多个涵盖整个国际社会的机构?

▴

1947年,17个联合国成员国

共同签署《日内瓦公约》议定书

爱尔兰学者奥利佛·奥多诺万得出了一个非常激进的结论,即世界法律秩序的“自由民主”观点是在不承认各民族不同特性的情况下建立起来的——这也许源于他冷战时期的观察——如果没有能力看到建立在植根于多样性的关系基础上的法律的必要性,就会不可避免地导致一种暴力的、霸权的驱动力,迫使整个世界社会进入一个单一的、同质的社会模式,而这种模式实际上是一种他们自己都没有意识到的历史起源。正是这些社会普遍缺乏自我意识,才使它们对其他社会抵制自身的意识变成了一种偏执。然后,他们进行对外干预,以确保自己的社会模式在全球范围内得到扩展。奥多诺万在结束论述时断言,任何植根于“自由民主”模式的世界秩序模式都将是霸权的、暴力的,并会引起其他国家人民的极大不满。

五、实现国家健康的第一步——国家有效反应的精神分析

在对国际法存在的实践问题和理论危机展开深入分析后,Anthony Carty教授进而从精神分析层面对国家的有效反应展开分析,指出实现国家健康的第一步是超越以前的负面经历,暂时脱离基于“自由民主规则”的国际秩序。

在这一部分的报告中,Anthony Carty教授引入了两位哲学家的理论。首先是法国的哲学家和精神分析学家Cynthia Fleury,她主要以殖民主义为研究背景,同时思考法西斯主义在世界范围内,尤其是在西方造成的集体心理扭曲。她认为后法西斯主义和后殖民主义这两个因素叠加在一起,在抑郁、怨恨,尤其是国际关系中的集体偏执情绪中,耗尽了创造性心理能量的可能性。她在Here Lies Bitterness: Healing from Resentment一书中以Amer (苦涩)、Mere(母亲)、Mer(大海)三个意象作比喻,Amer代表伤害,伤害是真实的,从伤害中得以恢复的途径是分离,这就是母亲出现的地方。分离主要是个体自身的工作,每个遭受殖民主义或其他压迫蹂躏的社会都必须找到自己的方式来恢复其完整性。无论如何,与压迫对象脱钩——而不是回到压迫对象身边以消灭压迫对象——这一理念是核心所在。最后阶段是最形而上学的,它要求完全超越之前的负面经历。大海的隐喻象征着更广阔世界的无限可能性,大海的运动、流动和无边无际表达了发现新目标和新意义的潜力,从根本上说,从扭曲这些目标的外来入侵中解放出来意味着至少暂时脱离以“自由民主规则”为基础的国际秩序。

▴

丘吉尔在发表“铁幕”演说,旁边戴眼镜者为杜鲁门

1952年,奥地利犹太哲学家Martin Buber在纽约发表了一篇名为《人与人之间存在的不信任》的简短演讲,描述了世界是如何被划分为两个阵营的,在这两个阵营中,每个阵营都认为对方是虚假的,而自己是真实的。人们不再满足于像早期历史那样,将自己的观点视为唯一的真理,而将他人的观点视为谬误。他们走得更远,深信自己这边是正义的,而另一边是非正义的;他把自己的思想视为真正的思想,而把对方的思想视为意识形态。对方会解释他是如何认识某些事物的,但他不会认真对待。人们现在不问自己对方所说的是否属实,而是问对方所来自的群体的利益是什么,他属于哪个群体,无论他的观点如何客观。

结论:所有关注国际社会规范基础的人的前进方向

最后,Anthony Carty教授表示,国际法律工作者面临的任务是艰巨的。他同意挪威学者和政治家Janne Haaland的观点,只有彻底颠覆从洛克到霍布斯再到休谟的英国思想和政治理论的经验主义传统,才能为国家和国际客观正义标准提供道德基础。美国国际关系文化历史学家Richard Ned Lebow也认为,西方社会中这种极端的个人和集体心理不稳定性,使得西方人普遍对来自四面八方的假定“安全威胁”如此痴迷。正是这种潜在的社会心理事实导致了当前西方整个形式主义传统和国际法学科的瓦解。这使得非西方国家更迫切需要为规范秩序找到新的基础。Anthony Carty教授认为,只有超越笛卡尔之后的哲学思维传统,回到古典的人的概念,将智慧与美德相结合,才能实现对世界无遮蔽的视野,拥有客观的判断能力。而这在目前是不存在的,从西方政治领导人对加沙灾难的漠不关心以及他们对两场冲突所采用的双重标准就可以看出这一点。

▴

2024年2月12日,人们在加沙南部城市拉法查看建筑残骸

摄 / 里泽克·阿卜杜勒贾瓦德,图源:新华社

讨论环节

报告结束之后,与会学者针对上述论题和观点展开了热烈的讨论。

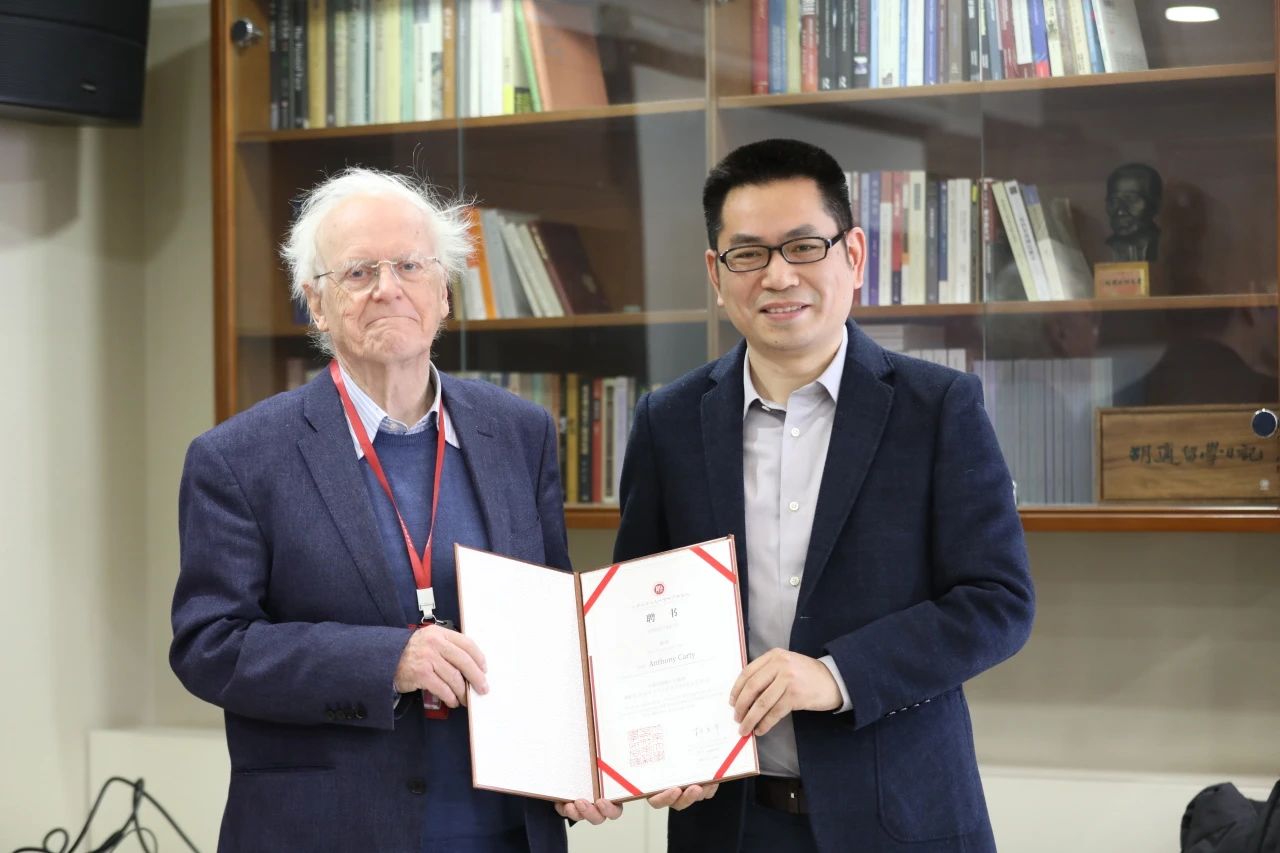

▴

段德敏副院长为Carty教授颁发邀访学者证书

阎天老师首先回应了Anthony Carty教授的报告。他指出Anthony Carty教授试图通过对国家进行精神分析以恢复国际法的道德基础,这背后隐含的意思其实是,国际法的主体在某种程度上都是疯子,国际法的问题其实就是国际性的公共健康问题,国际社会正在经历一场疫情,但我们却没有良药。而Anthony Carty教授找寻良药的逻辑与中国习惯从历史的美好品德中寻找养分的传统是极其相似的。接下来与会学者展开了积极的提问和讨论。概而言之,问题主要围绕以下几个方面:

其一,国家的概念问题。Gail Alexandra Cook教授提出,就国家的概念,有很多有趣的思想家都提出了相关的理论,比如卢梭,又比如本尼迪克特·安德森,但也有一些理论对国家的概念漠不关心,只是将其视为既定事实,因此,如何与这些思想家一起充实国家这一概念是我们需要努力的部分。

其二,张萌老师指出,当前国际局势中存在的紧张关系主要有三个明显的原因:首先,国际关系是一种无政府状态;其次是领土问题;再次,假设国家间是平等的,正如18世纪时,英国假设各国是平等的,并且每个国家都会为本国的商人利益辩护,国与国间的竞争并不存在外部权威,只要每个国家都在国际法的某种相互理解下竞争。与之相对的,清朝皇帝的定位就是报告中反复强调的某种当前国际体系中缺失的权威,乾隆将自己定位为普世的统治者,为每一个来到他的法庭的人提供正大无私的正义。从这个角度而言,如果我们不将国际秩序的想象局限在法律所能提供的方案中,可能会开辟出更多可能性。

其三,皮迷迷老师指出,在中国文明的传统中,人们一直相信共存先于存在,这意味着我们需要先承认“我们”的存在,才能证明“我”的存在,也许这种思维方式可以为处理国际冲突提供一些有用的参考。然而,如果我们鼓励不同族群探索自己的生活方式,国际法能在多大程度上解决不同价值观和文明之间的根本冲突。如果以前的国际法是基于自由和民主等价值观的预设,那么新的国际秩序如何才能在基本价值观层面实现协调?

▴

2017年3月23日,联合国人权理事会第34次会议,

“构建人类命运共同体”理念首次载入联合国人权理事会决议

此外,段德敏老师提出了一个有趣的现象:相较于欧美等“全球北方”国家,“全球南方”国家在当下其实总体上更支持国际法,而“全球北方”国家(尤其是美国)更热衷于支持某种区别于国际法的、抽象的所谓“规则为基础的国际秩序”,两位老师分别从政治学和国际法学角度对该问题进行了探讨。

最后,丁辉老师从国际法的作用以及国际法学家的作用两方面与Anthony Carty教授进行了讨论,丁辉老师指出,当今世界主要由西方国家主导,他们抵制后发国家的价值观,这本质上是非自由主义的,尤其在如今的数字化时代,网络上充斥着虚假的新闻和舆论,更加剧了这一问题。

在一个下午的讨论中,各位老师讨论的问题范围所涉较广,体现了广阔的研究视野和活跃的思辨精神。Anthony Carty教授对上述问题一一进行了回应,和与会学者作了深度交流。最后,报告会在热烈愉快的氛围中结束。