2017年12月5日晚,由文研院主办、兴全基金赞助的“未名学者讲座”第二十七期在北京大学第二体育馆B012报告厅举行。北京大学英语系副教授刘淳作题为“图像中的叙事——会讲故事的古希腊陶瓶画”的演讲。北京大学古典学中心助理教授程炜担任评议,北京大学英语系教授高峰枫老师担任主持。

讲座伊始,刘淳副教授概述了古希腊陶罐在实用功能之外的价值。古希腊陶罐被广泛地引用在古希腊生活的方方面面,除存贮水、酒与橄榄油之外,还出现在各种私人及公共场合。在几个世纪的时间里,手工作坊中的画者在陶罐上绘制装饰图案,产生了很多精美的作品。这其中,有相当一部分表现了古希腊神话故事,至今仍是讨论的焦点。那么,陶罐上的瓶画是如何“讲故事”的?是否形成了一系列的方法?又达成了怎样的成就?

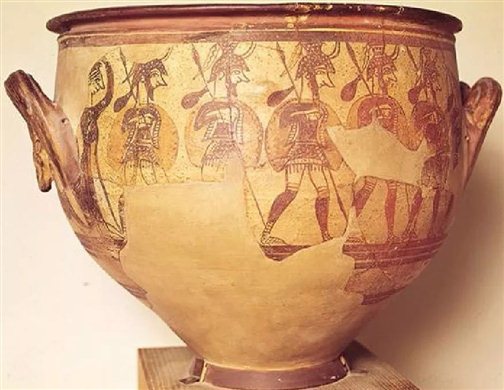

出土于迈锡尼的战士瓶

接下来,刘淳副教授简要追溯了瓶画的发展过程。考古发掘的陶罐最早可追溯至爱琴文明时期与青铜时期,不过,早期的陶罐装饰以简单重复的动、植物图案为主,很少有人形。公元前十一世纪,某个出土于迈锡尼的战士瓶(warrior vase)展现了一队战士从左向右行进、一名女性在画面最左侧向他们告别时的场景。可以说,这是绝无仅有的、早期叙事的例子。直到公元前八世纪,也就是希腊几何陶时代晚期,人与动物的形象数量才慢慢多了起来,并逐渐成为装饰的焦点和主题。在这个意义上,瓶画有了“叙事”。约公元前755-750年,几何陶安法拉罐(Dipylon Amphora)成为了其中的杰出代表。陶罐上,见有很多重复性的动物装饰,人的上身是具有“几何”特征的简单三角形,且易被忽略。不断重复的图案似乎要填满每一个空白之处,但这确实已成为一种叙述了。我们可以看到,一位女性死者躺在这里,周围满是撕扯着头发的人群——这是哀悼死者时的做法。

大约公元前七世纪,也就是所谓的“东方化时代”,绘画者对神话故事题材产生了浓厚的兴趣。在一个原始雅典风格的安法拉罐上,刻画有珀尔修斯斩杀美杜莎及奥德修斯刺瞎独眼巨人这两个神话故事。这时,黑绘的技巧还未成熟,空白的地方仍有几何风格和东方化风格的装饰,但主题是大胆而明确的。

一般认为,在公元前700年前后,科林斯发展出了黑绘技法;约一百年后,黑绘技法引入了雅典,并被运用在大尺寸人像叙述性场景中。技法成熟后,画匠们不断试验新的方式,并逐渐演变成红绘技法。刘淳副教授在此简要介绍了雅典人用“三步烧制法”来制作陶罐瓶画的过程。烧制过程中,该地区土壤的矿物构成则是影响陶罐艺术的重要前提。

一般认为,黑绘稍显程式化,人物的动作与表情也比较僵化;而红绘则更细腻自然些。公元前530年之后,红绘逐渐占据了主导地位。总体来说,在黑绘形成后的一个多世纪,瓶画中见有较多神话题材的叙事。至公元前440年之后,日常生活类题材多了起来,而带有叙事的装饰画到公元前三世纪之后渐渐淡出了历史舞台。

![]()

刘淳副教授

接下来,讲座内容聚焦在几件神话题材作品的故事技巧与特点上。此外,刘淳副教授还讨论了瓶画与文本之间的关系。一个常见的错误便是过度强调传世文本中的故事,只将瓶画看作文学作品中故事的佐证,默认二者紧密而对应的联系,并把文本作品作为研究中心。实际上,我们很难确知陶罐作坊中的画家、画匠通过哪些渠道了解到这些作品并将他们当作自己创作材料库的。古代世界的陶工、画工以及这些陶罐的购买者和使用者,更可能通过口头传播的方式了解神话故事的。而他们的版本既可能与现存文本一致,也可能存在较大出入,甚至还可能是我们并不知道。不过,存世的文本仍对我们理解和研究瓶画有着重要的意义。最明显的层面上,文学故事所保留的资料,让我们在欣赏瓶画的时候拥有更大的解读空间与欣赏分析能力。在有限的空间中,画工只能展示有限的图像与文字信息,了解与画中人物及事件相关的故事有助于观者欣赏场景的选择和表现方式。此外,也有学者认为,某些文学作品中所运用的方法也可以被类比和运用到古希腊瓶画中。

一个常见的叙事方法便是采用“程式化”的属性和构图,这种方法被一些学者与口传文学的方法相类比。在荷马史诗中,就有很多程式化形容修饰语,如“白臂膀的赫拉”、“捷足的阿喀琉斯”等。这些程式化形容修饰语未必与上下文有着直接的关联,有的还可能让今天的“读者”感到莫名其妙。我们今天读到的史诗是在一个传统中进行创作的。所以,一个人物的某个故事或某种特点,一旦得到流传和接受就会固定下来,并出现在上下文没有直接关联的场合。瓶画上也会有一些刻画形象的程式化属性,最初被创造时,可能是为了帮助读者快速确定人物身份。当然,与口传文学的情况相似,瓶画中有反复出现的因素和构图和主题,一旦被接纳,就会被重复、加强,直至成为传统。瓶画重一些程式性的表现方式,就像荷马史诗中的程式化形容修饰语,有时跟上下文没有关系,但可能指向关于这个人物的过去和传统故事。故此,能够和当下的场景产生共鸣。与史诗一样,某些重复出现的属性,并不一定只是简单的重复,而会带来叙事和主题上的突出效果。一个例子便是黑绘安法拉罐(black figure amphora)中描绘的场景——重复出现的盔甲似乎将几个英雄的命运和死亡联系在一起。

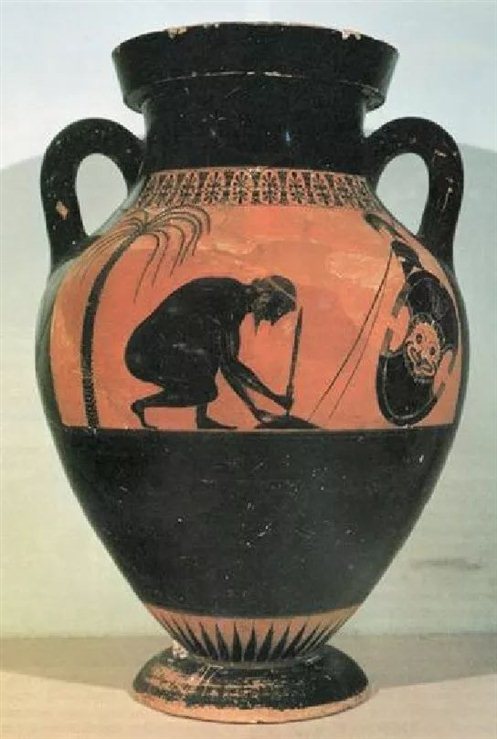

瓶画中另一个突出的特点体现在画匠对时间的选取和控制上。由于绘画区域的限制,时间点的截取和安排就显得尤其重要。画匠可能在同一画面中融入多个时间点发生的行动,典型的例子便是公元前六世纪中期的黑绘基里克斯陶杯(black figure kylix)。在描述刻尔克与奥德修斯的故事时,画匠将几个前后相关的人物和行动同时刻画在一个画面里。画匠还会选取展现故事高潮(或者最关键的行动)之前的一刻,安法拉罐(Boulogne Amphora)便表现了英雄埃阿斯自杀前的场景。有时,画工会在瓶画的两面叙述同一事件,希望观者也将两个场景联系在一起作为一个事件来理解。在这种安排下,时间有时被延长,场景在瓶画两面的分割带来了悬念,也让我们对将要到来的事件有更大的期待;时间有时又被缩短,瓶画两面通过相关场景,浓缩了较长一段时间中的故事。

表现英雄埃阿斯自杀前场景的安法拉罐

此外,讲座人还讨论了不同作品在主题、手法、人物形象上的重复,而重复中的细微变化可带来特别的效果。例如,埃克塞基亚斯(Exekias)在埃阿斯与阿喀琉斯对弈这一被反复展现的题材时,通过细节的不同,微妙地突出了阿喀琉斯的形象。主题和构图的重复还可以通过戏仿达成幽默和意外的效果。

在讲座最后,刘淳副教授重回标题中的问题:瓶画是不是很会“讲故事”呢?另一个问题则是,瓶画中的叙事可不可以称作一种艺术?就地位而言,瓶画在古代不仅比诗歌弱得多,可能也低于雕塑和壁画等艺术形式。陶罐并不纯粹为审美而造,其装饰风格、生产流传等都受到市场的影响。刘淳副教授也简要概述了约翰·毕兹礼(John Beazley)对瓶画研究的贡献和对今天的影响:他借用对文艺复兴绘画的研究方法对瓶画进行研究和分析。在他之前,只是瓶画中的少数高质量高作品进入人们的考量范围;在他之后,瓶画整体似乎被提升到了艺术鉴赏的高度。而针对其的主要批评也在于,他忽视了绘画与瓶画之间的区别和差异。

评议阶段,程炜老师就两个方面进行讨论。其一,关于叙事的概念,程炜老师重点论述了亚里士多德和莱辛的理论。他表示,在莱辛看来,诗歌是不自然的语言,是时间范畴内的。而绘画是自然的语言,属空间范畴;它只有展现,没有时间上的延展,故此没有叙事。其二,就绘画与文本之间的关系,他概述了不同学者的不同观点。问答阶段,艺术学院贾妍老师补充了经济因素对陶罐制作和发展的影响,她还特别提到一些学者将陶罐视作金属制品替代品的现象。