2017年12月12日晚,由文研院主办、兴全基金赞助的“未名学者讲座”第二十八期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行。北京大学考古文博学院副教授秦岭作题为“资源、技术与早期信仰——由良渚谈中国史前文明形成的基础”的演讲。北京大学考古文博学院教授赵辉评议,北京大学哲学系教授邢滔滔主持并作引言。

良渚文化玉器

讲座伊始,秦岭副教授阐释了以良渚为切入点的原因。在以西方文明发展史为主轴的世界中,良渚文化能够突显中国史前文明发展进程中的若干特殊性。这些特殊性体现在如下几点。首先,在新石器末期,各地区纷纷迈入城市文明进程的区域文化(无文字系统与冶铜技术),良渚所在的环太湖地区成为了发展程度最早且物质成就最高的代表——东亚早期城市文明的兴起有助于我们反思和理解由近东及欧洲研究所得的农业到城市革命理论和文明演进脉络。其次,就目前所见,只有良渚文化是以单一水稻经济作为支撑的早期文明,因此,它成为了理解稻作文明特质的最重要途径。最后,中国文化传统缺乏西方纪念碑式的建筑和艺术形式,而“藏礼于器”这种通过特定物质载体来表达、实践观念与秩序的方式,早在青铜礼器出现之前便已在良渚文化的玉器及其使用上初见端倪。

要通过考古学研究良渚这样一个无文字记载的史前社会,不妨着眼于“古城”、“古国”和“古玉”几个关键词上。从资源、技术和早期信仰的角度出发,本场讲座分别讨论了良渚文明兴起的几大重要基础:淡水资源和稻作技术、玉石资源和制玉技术以及良渚玉器纹饰与早期信仰。

稻作技术

淡水资源和稻作技术

虽然近海,良渚文化却未利用海洋资源。从河姆渡—马家浜阶段开始,该地区的农业发展经历了如下过程:从同时利用林地和淡水资源开始,到以利用淡水资源为主,最后逐渐走向单一的稻作经济。

过去一般认为,收割工具的发明促使作物驯化并成为了农业起源点。然而在良渚文化中,我们见到的则是作物、水田和农具共同进化。在马家浜晚期,水稻已完成驯化,且与水田同时出现。然而,完整的农业工具套却迟至崧泽晚期到良渚时期才出现。水田技术促进水稻同野生祖本的区隔生长,也增加了单位内的劳动力投入需求,并产生了更高效的收割和土地管理方式。在这之后(良渚晚期),大规模的水田开始出现。至此,稻作农业发展已到达了一个节点——在铁质工具出现之前,石质工具和水田技术已无太多革新。

大规模水田的出现(良渚晚期 2400BC)

作为唯一的作物资源,水稻促进了社会的发展。水稻不仅产量高,且要求稻农在同一地方反复经营耕作,并形成了一种固定的土地利用方式。这种方式使得人口增长,水田经济文化由此走向精耕细作而非向外扩张;在一个区域内,劳力组织与管理也被持续强化。同时,单一的稻作农业具有较强的季节性,这也为整个区域社会在农闲时期促进劳力的分工分化和进一步发展手工业经济提供了保障。总而言之,水稻资源和水田技术的发展给社会带来了两种新的资源——日益增长的人口和在一个限定的区域空间内相对稳定的聚落与社会关系。

玉石资源

凌家滩文化(公元前3500年左右)是长江下游最早的玉文化中心,在这一时期,已经出现了“玉石分野”。玉,专指软玉,不再仅仅是“石之美者”。在此之前,“石之美者”的价值更多地在“工”(制作技术)而不在料。最早使用的玉髓质玉饰品多为打制成坯再磨光加工的技术,其制作技术同一般石制品没有本质区别,制作目的在于将漂亮的材质转化为特定的装饰物——材质本身作为资源的价值并不突出。软玉的集中使用同“线切割”“片切割”等技术的发展紧密相关,这些“制玉技术”则彰显出对玉材价值的珍视。“玉石分野”的出现,表明人们开始真正理解软玉的价值;而玉器的意义,则体现为特定材质、特殊技术及纹饰形态所承载的观念价值复合体。此外,将玉石器视作一种身份标识物的观念在凌家滩文化阶段也已完成,人们开始用玉石器的器形和纹饰来承载自己的精神世界。

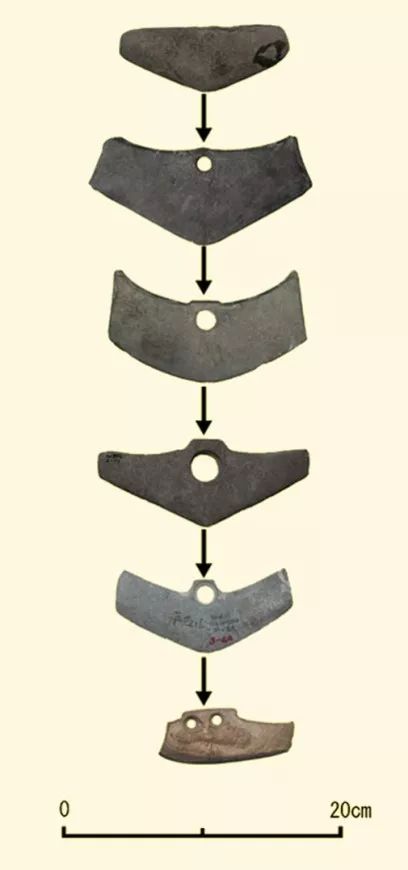

农具礼器化:一种资源技术的转换

某个角度讲,良渚的兴起可被理解为继凌家滩之后继续寻找玉石之路的过程。从凌家滩到良渚早期,环太湖地区发现有多处良渚早期高等级玉器做随葬品的墓地遗址。这可能是贵族手工业团体为了寻找可使用玉石资源而不断寻找新的落脚点的例证。同时,最好的玉石资源和制玉技术均体现在贵族墓葬当中。从瑶山反山开始确立良渚遗址群的中心地位到后来逐步建立的良渚古城,这个特殊的区域中心同资源、技术有着紧密的联系。在良渚文化玉石资源流动的网络中,它不仅承担了集中分配的功能,更成为最主要的资源、技术和消费中心。

与此同时,石器制作也产生了分化。钺被单独选作礼器,进而分化出石钺和玉钺等不同制作技术和使用方式。其他的稻作农具则越来越专业化,体现在特定材质和功能的相关性上。由凌家滩继承而来的玉石器制作技术不仅加速长江下游“玉器时代”的崛起,也推动了农具的发展,从而进一步推动了稻作农业的发展。这样一来,又可以反哺贵族手工业者,使他们控制更多人口,营建更大的中心。推动良渚“古国”形成的最重要因素便是神像和玉琮——这是控制社会资源和产生共同信仰的基础。在进入良渚时期后,玉器发展开始变得秩序化,良渚人对玉资源和技术的管理同信仰相结合。

玉器纹饰与早期信仰

要探索良渚文化的信仰,就要从纹饰和玉琮入手,并考察其在社会中的使用与流通情况。良渚玉器的纹饰主要有神人、兽面、龙首和鸟纹四个意向。从表现手法来看,它们具有同源性。

神人兽面纹是兽面纹的另一种变体。在良渚信仰体系的实践过程中,图像不断变得复杂,但其精神内核却是始终一致的。

神人兽面纹

良渚文化的玉琮和后世认为的天圆地方并无直接关系。刻意将器壁做成弧面以获得最大化的视角观看兽面纹,可被理解为通过特定器形来更好地承载和展现纹饰的力量。良渚晚期,人们开始普遍使用高节琮,其上只能见到非常简化的神人纹;而在同时期,漆器和象牙器上却能见到完整的神人兽面纹饰——因此,我们应该从资源和技术角度的变化为出发点,来考虑晚期玉器纹饰和器形的变化。由于原有玉料资源枯竭,晚期偏阳起石的深色玉料已不再适宜刻划细纹。于是,玉琮开始用“形”来承载自己的信仰体系。

良渚社会发展的特殊性在于,没有直接证据显示它仅凭借基本生计资源(即农产品的交换和分配)获取社会权力,并达到区域内的社会整合与文化认同。整个长江下游高度统一的物质文化更多体现在了玉器上,这说明,良渚文化存在高等级社会关系网络,而这一网络是通过玉器的分配、交换与使用为基础构建的。良渚古城遗址外的区域中心均使用琮、壁、钺这样一种制度化的葬玉习俗来体现社会身份,同时,又不乏良渚古城外的区域玉石器生产中心——这反映了良渚文化在分布范围内具有高度统一的信仰体系。因此,良渚的社会权力在很大程度上来源于对玉石资源的掌控以及对玉器所承载的信仰体系的建设和实践。

长江下游自给自足的淡水资源和水稻技术是社会得以复杂化的基础条件,却非社会权力赖以集中的基础。良渚贵族集团和高等级社会网络均是基于稀缺资源以及相配套的专门化技术所产生的。无论是玉器、象牙器还是漆器,它们都是复合技术体系下产生的非实用产品。这就意味着,若要获取它们必须有能力去集合各类资源与技术。背靠着庞大的资源与技术体系,这些产品的价值得以体现。这样的手工业经济及其承载的信仰体系既是良渚社会权力的来源,某种程度上也是中国传统社会权力来源的主要表现。

若在更大范围内以资源和技术视角考察中国新石器晚期区域文明的产生,我们会发现,它们之间具有相似的宏观节奏。这些区域包括:凌家滩与良渚、澧县城头山城址与江汉平原屈家岭—石家河城址、大汶口与山东龙山文化……当一个区域在既定的资源、技术条件下发展到了一定水平后,会发生转换。这种转换可以表现为在同一资源、技术体系下的地理区位中心的转移(如长江中下游)。再以大汶口—山东龙山为例,这种转移在同一个大的空间范围内发生,并存在资源技术与信仰的内在切换。中国的新石器时代区域文化似乎必须以这样一个转换的过程作为动力,在下一阶段进一步发展。

若将视野放至整个旧大陆,我们会发现,西方的新石器革命和城市革命都与资源和技术这两个因素有关。东亚和西亚的不同点在于,前者的陶器早于农业出现,而后者相反。这种差异导致了烹饪方式、作物选择甚至是社会制度的差别。资源技术体系具有“路径依赖”的特点,即一旦认定某种资源和技术,就会不断对其加以利用、改造。而无论是陶器技术还是玉石器技术,对整个社会的影响都是极其广泛且深远的。

农业二次革命(secondary production revolution)常被用来解释新石器时代向城市革命演进的动因。提出这一学说的安德鲁·谢拉特(Andrew Sherratt)认为,奶制品、毛织品、犁、轮子等“二次产品”的出现使生计资源转化为劳力(畜力)资源,从而使农产品从基本生计发展为经济作物和日用品。二次产品的转换和使用,推动了日用品贸易网络的形成与扩大,从而促使城市和青铜时代得以出现。然而在中国并没有发生这样的农业二次革命,因此,城市革命需要被放在不同的资源技术体系下进行比较和理解。在二次革命的基础上,西方的社会权力来源于对日用品贸易网络的控制;相较之下,中国的社会权力则来源于不停使用新的稀有资源技术来创造高等级社会网络和社会秩序。进入青铜时代后,中国仍在不断改造和利用西方传入的资源与技术,并创造新的关系网络和社会秩序。

评议人赵辉教授(左)与主讲人秦岭副教授(右)

讲座后,赵辉教授在评议环节表示,考古学的研究应转移至古人类社会和文化的研究上。在理论方面,考古的西方有塞维斯酋邦理论、农业二次革命等理论构架作支撑,中国则建树不多。若我们单纯地相信并接纳西方理论,就会忽略中国自身社会的特点。史前社会中,不同地方在发展方式上各有特点,我们需要对其进行总结,来探讨不同区域以怎样的方式汇合成中国的。与西方文明的比较中可发现,中国的文明核心是礼制——维系社会成员的血缘关系放大至国家层面则变成了国家的体制。