|

2019年10月15日晚,由文研院主办、兴全基金赞助的“未名学者讲座”第五十四期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,北京大学哲学系助理教授陈斯一作题为“荷马社会与荷马道德——‘荷马问题’再探”的演讲。文研院工作委员、北京大学哲学系教授邢滔滔主持,首都师范大学历史系教授晏绍祥评议。

在研究荷马道德的过程中,会遇到一个棘手问题,荷马史诗到底能被视为通常的伦理学文本吗?陈斯一老师指表示自己看待这个问题经历了三个阶段:“看山是山”,荷马史诗表达了诗人荷马心目中的英雄道德,是我们研究城邦兴起时代古希腊道德观念的经典文献;“看山不是山”,荷马史诗是口头诗歌传统历史积累的成果,不能当成通常的伦理学文本去研究;最后,“看山还是山”,荷马史诗反映的就是荷马的道德观,我们应该将其作为重要的伦理学文本去研究。问题是,如何论证最后的“看山还是山”?为了厘清这一问题,需要从荷马问题出发,再过渡到荷马道德,最后进入到对荷马道德背后的荷马社会的讨论。

关于荷马问题,具体指一系列围绕荷马史诗产生的疑问:谁是荷马?他生活于何时何地?真的有过荷马这个人吗?《伊利亚特》和《奥德赛》是同一位诗人的作品,还是分别由两个诗人创作,抑或二者分别都有多个作者,甚至是许多世代的作者和编者不断修正和编排的产物?在这一问题上,现代古典学研究有两种极端立场:一种是极端分析派的立场,认为荷马史诗是由许多平庸的编者拼贴而成的劣质大杂烩;另一种是极端统一派的立场,认为荷马史诗是同一位伟大的诗人极尽天赋和才华的不朽杰作。两种立场争论的核心是史诗的艺术统一性。荷马史诗有没有艺术统一性呢?形式上(结构上)和内容上,是不是统一的?与这些问题密切相关的另一个问题就是,荷马史诗是口头作品还是书面作品?

弗雷德里希·A·沃尔夫(Friedrich A. Wolf)于1795年出版的《荷马绪论》开启了现代研究界对于荷马问题的探究。沃尔夫认为,荷马生活在公元前10世纪,当时希腊人尚未发明书写。因此,荷马(生活于黑暗时代)只能以口头的方式进行创作,其作品不可能是《伊利亚特》和《奥德赛》这样的长篇巨制,而是短小得多的诗歌。沃尔夫是现代分析派的先驱,受他影响,整个十九世纪的分析派都认为荷马史诗有多个作者,且是漫长历史的产物,因此,他们的研究也因此重点放在寻找史诗中的历史混乱和前后矛盾。19世纪主流分析派有两大前提:一,长篇史诗不可能由单个诗人口头创作;二,荷马不会书写。对于这两个前提,从帕里到罗德再到纳吉的口头创作论事实上已经推翻了前提一,而晚近的考古和历史研究则推翻了前提二。

关于荷马史诗的口头创作论,必须提到被称为“荷马研究界的达尔文”的美国古典学家米尔曼·帕里(Milman Parry)。帕里认为,荷马史诗是一步步进化而来,他在荷马史诗中发现了“荷马程式系统”(Homeric formulaic system),并由此主张荷马史诗几乎全部是由程式语构成的。这些程式系统由一系列节律(metric)、程式(formula)、系统节省(systematic thrift)组成,对于任何观念和任何节律位置,有且只有一个可用的程式。有了这些程式,帕里认为,荷马完全可以创作出长篇诗歌。

帕里的观点得到罗德和纳吉两位学者的继承和发展。在罗德看来,荷马也许就是从传统缔造出来的程式系统和主题库中安排得比较好的诗歌而已。不过,罗德的理解也就等同于取消了荷马史诗的精神统一性。而纳吉在《最好的阿开奥斯人》中则指出,是英雄史诗的主题决定了其中的具体节律。纳吉的研究很好地克服了程式系统的机械性问题,论证了史诗的创造性。但是,纳吉完全取消了荷马作为个别诗人的作者地位,提出荷马史诗的“统一性或完整性源自于史诗生成中创作、表演、扩散的充满活力的互动”。

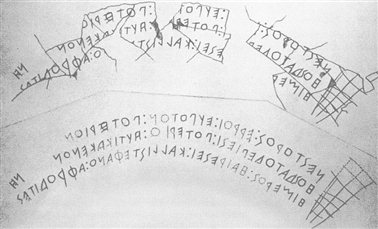

针对分析派的前提二,批评分析派的学者提出了书面创作论。口头派对荷马进行书面创作提出了两点质疑:一是书写技艺当时尚不成熟,与荷马史诗的纯熟品质不符(洛德提出);二是早期书写记载都是短小的碑文或铭文,模拟第一人称的口头表述(纳吉提出)。对此,书面创作论者对这两点质疑都进行了批驳。

针对第一点质疑,奥斯温·默里(Oswyn Murray)认为,“在从口传文化向书面文献转变之时,这种转变通常为诗人尝试创作规模宏大而结构复杂的诗歌提供了动力,它仍然以口传技艺为基础,但利用了新媒介所提供的保存与总体规划的可能性。”针对第二点质疑,H·T·韦德-格里(H. T. Wade-Gery)则指出:首先,能够保存下来的碑文和铭文本来就只适用于记载短小的诗句,而荷马史诗只可能写在极易朽坏的纸莎草纸或者兽皮纸上;其次,荷马史诗本身就是第一人称的叙事。在此基础上,韦德-格里进一步认为,公元前八世纪古希腊字母的发明本身就是为了记录荷马史诗。

在前述讨论基础上,荷马书面创作《伊利亚特》和《奥德赛》的可能性目前至少是不可证伪的。那么,荷马史诗是否具有艺术统一性?陈斯一老师认为,应该将口头派和书面派的研究统一起来,它们分别看到了史诗的质料和形式,并援引了塞德里克·惠特曼(Cedric Whitman)的相关研究来佐证这一点。惠特曼认为,“荷马史诗结构的奥秘(至少对于《伊利亚特》而言)在于公元前8世纪晚期几何对称风格的心理机制对口头技术的整合。”在惠特曼看来,《伊利亚特》的结构与安提卡几何艺术(Attic Geometric Art)是相通的,它们都将传统质料(matter)纳入全新的形式(form)。因此,口头传统是史诗的质料,书面结构是史诗的形式。通过细致介绍《伊利亚特》的环形结构,陈斯一老师为大家具体分析了《伊利亚特》在质料与形式上达到了统一的路径。

因此,我们可以将荷马史诗作为一个严肃的哲学文本来解读,这样便进入到对荷马道德的讨论当中。

不过,朗(A. A. Long)质疑阿德金斯对于荷马的解读。阿德金斯认为荷马道德源自于荷马社会的状况与需要,但实际上,无论是荷马道德还是荷马社会都是诗人荷马(或者整个古希腊史诗传统)的创造。尽管这一创造必然反映了某种历史现实,但是现有的证据不足以还原诗歌和现实的确切关系。因此,朗认为,更加谨慎的做法是“主要通过诗歌的内在逻辑来阐释荷马的伦理学。”

阿德金斯和朗关于荷马道德的争论,关键在于荷马社会的“历史性”。这就转向了讲座的最后一部分,即关于荷马社会的讨论。关于荷马社会的历史基础,研究界大致存在三派观点:迈锡尼起源论、黑暗时代论、城邦时代论。此外,还有一种观点认为荷马社会并不对应于任何历史现实,而是混合了不同时代要素的文学构建。关于迈锡尼起源论和黑暗时代论,珀森(Martin Persson)和芬利(Finley)进行过相关研究。不过,二者解释存在的共同问题是,它们都不够重视史诗的文学性。在这一问题上,陈斯一老师更偏向城邦时代论的立场。

最后,陈斯一老师回到阿德金斯和朗关于荷马道德的争论。陈斯一老师认为,阿德金斯和朗所看到的两个侧面,共同构成了英雄道德的张力机体。“荷马道德”并非阿伽门农、赫克托尔、阿基琉斯或奥德修斯的道德,而是诗人荷马的道德,它要展现的恰恰是人性的整全谱系和悲剧性张力。

评议阶段,晏绍祥老师指出,陈斯一老师主要讨论了两个问题:一个是荷马史诗的统一性问题,另一个是荷马的道德问题。这两个问题紧密相关,有统一的荷马作品,才能有统一的荷马道德。晏绍祥老师表示,他赞同陈斯一老师的看法,荷马史诗应该是一个整体。陈斯一老师从环状结构讨论到几何陶的结构,在两者之间建立联系,探讨当时人的生活方式,以此来论证史诗的统一性,这一论证方法非常具有创新性。但是,如何从历史学角度去证明二者的联系,依旧是个存疑的问题。此外,晏绍祥老师还就荷马史诗道德体系的统一性以及史诗中一些不太合乎逻辑的地方进行了评述。

|

.png)

.png)