未名学者讲座66

2020年12月8日晚,由文研院主办、兴证全球基金赞助的“未名学者讲座”第六十六期在北京大学静园208会议室举行,主题为“转未转轮——安世高与早期汉译佛典研究”。北京大学哲学系(宗教学系)助理教授赵悠主讲,文研院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬主持,北京大学哲学系(宗教学系)教授王颂评议。

本次讲座围绕一个具体的早期汉译佛经文本——《大正藏》第109号《转法轮经》展开。讲座伊始,赵悠老师简要介绍了该项研究的缘起。首先,这源于她长期以来对汉译佛典的兴趣。汉译佛典文本具有高度的复杂性,一方面,其语言并非熟悉的古代汉语,语法上的挑战使其为一种“看似熟悉的陌生”,在阅读过程中,研究者需要有意识地将原语的表述作为第二声部来一同聆听与思考;另一方面,汉译佛典通过汉语呈现了一个不同于原语的世界,它在语意的挑战下又是一种“看似陌生的熟悉”。其次,该研究深受她在牛津大学学习期间的导师、安世高研究的代表性学者左冠明(Stefano Zacchetti)教授的影响。再者,2018年秋季,赵悠老师开设“印度佛教经典选读”一课,与同学一起研读《转法轮经》,这成为了她着手《转法轮经》专门研究的直接契机。她发现,通过逐一爬梳研读过程中涌现出来的问题,可以展现一段非常丰富的文本史甚至佛教史;不仅能够推断经典的译出时间、译者群体,而且能够大致了解其生成过程,从而刷新研究者对第一批汉译佛典及其流通情况的认识。赵悠老师接着谈到,讲座题目中的“转未转轮”借自佛典中的套话,希望涵盖三层意思:第一,《转法轮经》本身描述的是佛陀初转法轮的场景;第二,安世高作为汉译佛典史上第一位可考的译师,其实也是在“转未转轮”;第三,在T109版本中,法轮先停止、后转动,与以往所了解的推动、转动法轮的场景有所区别。

本次讲座围绕一个具体的早期汉译佛经文本——《大正藏》第109号《转法轮经》展开。讲座伊始,赵悠老师简要介绍了该项研究的缘起。首先,这源于她长期以来对汉译佛典的兴趣。汉译佛典文本具有高度的复杂性,一方面,其语言并非熟悉的古代汉语,语法上的挑战使其为一种“看似熟悉的陌生”,在阅读过程中,研究者需要有意识地将原语的表述作为第二声部来一同聆听与思考;另一方面,汉译佛典通过汉语呈现了一个不同于原语的世界,它在语意的挑战下又是一种“看似陌生的熟悉”。其次,该研究深受她在牛津大学学习期间的导师、安世高研究的代表性学者左冠明(Stefano Zacchetti)教授的影响。再者,2018年秋季,赵悠老师开设“印度佛教经典选读”一课,与同学一起研读《转法轮经》,这成为了她着手《转法轮经》专门研究的直接契机。她发现,通过逐一爬梳研读过程中涌现出来的问题,可以展现一段非常丰富的文本史甚至佛教史;不仅能够推断经典的译出时间、译者群体,而且能够大致了解其生成过程,从而刷新研究者对第一批汉译佛典及其流通情况的认识。赵悠老师接着谈到,讲座题目中的“转未转轮”借自佛典中的套话,希望涵盖三层意思:第一,《转法轮经》本身描述的是佛陀初转法轮的场景;第二,安世高作为汉译佛典史上第一位可考的译师,其实也是在“转未转轮”;第三,在T109版本中,法轮先停止、后转动,与以往所了解的推动、转动法轮的场景有所区别。

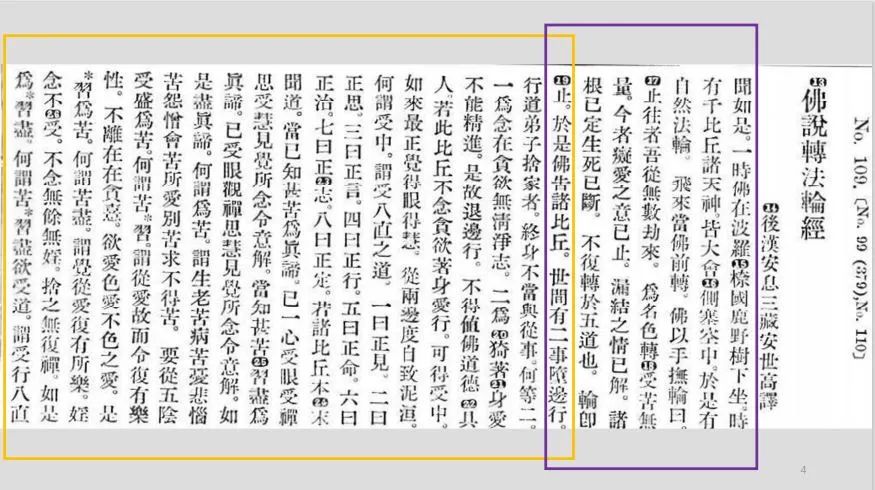

然后,赵悠老师进入具体文本的讨论。早在八世纪初,智升在《开元释教录》中就指出《转法轮经》在内容上与《杂阿含经》第15卷中的转法轮品一致,但“与其本经后同前异”。赵悠老师指出,《转法轮经》开篇的场面描述确实具有特别之处,事实上我们找不到任何语言的经本与之平行。从“有自然法轮,飞来当佛前转”到“轮即止”,开篇首先显示了一个“轮止”的特殊意象——佛教常识告诉我们,止住的是轮回之轮,而不是法轮之轮,但上句明确说此法轮为空中飞来的“自然法轮”,使其忽然变作流转之轮而停止显然是不合理的。如果暂且不论其合理性,而视之为一个双关的意象,那么其渊源为何?既然找不到平行文本,那么这一开场是否有可能是译者的发挥?关于该经典内容的一系列问题由此而生。赵悠老师将其概括为四个方面:其一,段落存在错置;其二,经文对重要教义“两边”的陈述十分独特,并不是我们熟悉的苦、乐两边;其三,文风混杂;其四,独一无二的开篇。基于这些特殊性,学界对这部经典的态度也产生了较大的分歧。如御牧克己等注意到了它古奥的文风,承认其为一部较早期、意义上有些许暧昧的经典;许理和(Erik Zürcher)明确提出它是一部东汉末年译本;无着比丘则依据巴德胜(Bart Dessein)的研究,认为其中的一些意象更可能是后人编译的结果,从而将其归为一部非常晚出的经典。至于它的译者归属问题,许理和、左冠明、那体慧(Jan Nattier)等人似已形成共识,皆将其排除在安世高译本之外。而在本次讲座中,赵悠老师希望通过文本的内外证据证明,传世的《转法轮经》(T109)是一部建立在安世高失佚原本上的改译本,而改译的主要作者可能是支谦。

然后,赵悠老师进入具体文本的讨论。早在八世纪初,智升在《开元释教录》中就指出《转法轮经》在内容上与《杂阿含经》第15卷中的转法轮品一致,但“与其本经后同前异”。赵悠老师指出,《转法轮经》开篇的场面描述确实具有特别之处,事实上我们找不到任何语言的经本与之平行。从“有自然法轮,飞来当佛前转”到“轮即止”,开篇首先显示了一个“轮止”的特殊意象——佛教常识告诉我们,止住的是轮回之轮,而不是法轮之轮,但上句明确说此法轮为空中飞来的“自然法轮”,使其忽然变作流转之轮而停止显然是不合理的。如果暂且不论其合理性,而视之为一个双关的意象,那么其渊源为何?既然找不到平行文本,那么这一开场是否有可能是译者的发挥?关于该经典内容的一系列问题由此而生。赵悠老师将其概括为四个方面:其一,段落存在错置;其二,经文对重要教义“两边”的陈述十分独特,并不是我们熟悉的苦、乐两边;其三,文风混杂;其四,独一无二的开篇。基于这些特殊性,学界对这部经典的态度也产生了较大的分歧。如御牧克己等注意到了它古奥的文风,承认其为一部较早期、意义上有些许暧昧的经典;许理和(Erik Zürcher)明确提出它是一部东汉末年译本;无着比丘则依据巴德胜(Bart Dessein)的研究,认为其中的一些意象更可能是后人编译的结果,从而将其归为一部非常晚出的经典。至于它的译者归属问题,许理和、左冠明、那体慧(Jan Nattier)等人似已形成共识,皆将其排除在安世高译本之外。而在本次讲座中,赵悠老师希望通过文本的内外证据证明,传世的《转法轮经》(T109)是一部建立在安世高失佚原本上的改译本,而改译的主要作者可能是支谦。

论证针对篇章结构、时代、译语、序分四个部分分别展开。首先,赵悠老师假设了一个抽象的转轮品DCP(取自巴利语版本标题Dharmacakrapravartana, 简称DCP),并以一个“标准化的”(而非“原始的”)巴利语版本转轮品为参照进行对比,发现T109版本的篇章结构呈现出许多不同要素。为了解《转法轮经》的叙述特点,定位其时代及部派属性,赵悠老师选取二十个平行文本进行比对,其中以经、律藏传本为主,另加以《中本起经》与几种佛传叙事。综合各个版本,DCP大体可分为α、β、γ三大叙事单元,以及β1、γ2等附属的子单元——它们作为叙事模块,在不同版本中以不同的形式组合,并据此分为A、B、C、D四大类。经过比对,可取得几点认识:其一,B类,也就是法藏部和上座部的版本自成一个体系,其三转的形式均保持一种形式,而其余版本均为另一种“三转”;其二,C类极度精简,只涉及两边、中道与八正道;相较而言,A类、D类与我们讨论的转轮品比较接近。如果再对照各个版本对应的部派,可知《转法轮经》在内容的组织上,一方面具备有部的经本特质,一方面又有个别佛传叙事的特点。

论证针对篇章结构、时代、译语、序分四个部分分别展开。首先,赵悠老师假设了一个抽象的转轮品DCP(取自巴利语版本标题Dharmacakrapravartana, 简称DCP),并以一个“标准化的”(而非“原始的”)巴利语版本转轮品为参照进行对比,发现T109版本的篇章结构呈现出许多不同要素。为了解《转法轮经》的叙述特点,定位其时代及部派属性,赵悠老师选取二十个平行文本进行比对,其中以经、律藏传本为主,另加以《中本起经》与几种佛传叙事。综合各个版本,DCP大体可分为α、β、γ三大叙事单元,以及β1、γ2等附属的子单元——它们作为叙事模块,在不同版本中以不同的形式组合,并据此分为A、B、C、D四大类。经过比对,可取得几点认识:其一,B类,也就是法藏部和上座部的版本自成一个体系,其三转的形式均保持一种形式,而其余版本均为另一种“三转”;其二,C类极度精简,只涉及两边、中道与八正道;相较而言,A类、D类与我们讨论的转轮品比较接近。如果再对照各个版本对应的部派,可知《转法轮经》在内容的组织上,一方面具备有部的经本特质,一方面又有个别佛传叙事的特点。

在完成《转法轮经》的简单定位以后,赵悠老师接着进行译本断代的工作。前已提出,《转法轮经》不同于苦乐的“两边”特殊表述:“一为念在贪欲,无清净志;二为猗着身爱,不能精进。”至少从字面上看,“猗着身爱”无论如何不是我们熟悉的苦行一边。并且下文又重述道“不念贪欲、着身爱行”;而包括房山石经在内的诸多版本无一载录异文。而由康孟祥、昙果编译的《中本起经》不仅沿用了这一表述,且精心调整了语序,将原来VV-OO结构的“猗着身爱”调整为VO-VO结构的“猗爱着贪”。以这一具体语句为切入点,可以确定《转法轮经》原初版本的产生时间:一般情况下,“猗爱着贪”相对于“猗着身爱”更精致的对称结构是文本修订的结果,由此可知《转法轮经》的形成在《中本起经》之前。此外,《中本起经》更加贯彻四字语句,具有标准化的语言风格,《转法轮经》的语言行文则相对朴质——整体文风的差异也可作为《中本起经》后于《转法轮经》的佐证。那么,既然《中本起经》形成于2世纪末、3世纪初,所以《转法轮经》应确为一个后汉译本,许理和的判断基本无误。另外值得注意的是,《中本起经》在援用《转法轮经》时不但没有改字,反而通过具体叙事强化了这一表述的正当性:第一遍说“杀生淫泆、恃豪贪欲;极身劳苦、内无道迹”,有失偏颇;第二遍说“一者念在色欲,无清净志;二者猗爱着贪,不能清志”,是编译者看来更正确、更完整的说法。

基于上述,“猗着身爱”很可能并不是版本中的错讹,而是很早就被承认为一种行得通的表述——这迫使研究者必须厘清“猗着身爱”中“爱”字的含义。对此,夏斯特里(Sastri)、左冠明和维特(Vetter)分别提出三种不同的解决方案:夏斯特里将“爱”理解为“碍”,使其意义靠近苦乐两边;左冠明考虑到“爱”与“忧”繁体字形的相似性,把“爱”还原成“忧”;维特则认为具有特殊意义的是“猗”字,“猗”同“犄”,意为抑制。赵悠老师分析后指出,三种对“爱”的解释各有其问题,目前大致有两种方案可供探讨。其一是将“爱”读作“哀”。后汉刘熙《释名》云:“哀,爱也。”且安世高译经确曾系统性地使用“哀”字表达“爱”。但问题在于,没有任何反向例证表明“爱”可用来表示“哀”。另一种方案是撇开常识中的苦乐两边,来重新理解这段文字,那么似乎可读出一种内与外的两端,即“念在贪欲”指对外物的贪念,“猗着身爱”指对个体内在、甚至是自我的执着。她补充道,对内外两边的远离虽然不见于各部转轮品,但在早期佛教义理中非常常见。

基于上述,“猗着身爱”很可能并不是版本中的错讹,而是很早就被承认为一种行得通的表述——这迫使研究者必须厘清“猗着身爱”中“爱”字的含义。对此,夏斯特里(Sastri)、左冠明和维特(Vetter)分别提出三种不同的解决方案:夏斯特里将“爱”理解为“碍”,使其意义靠近苦乐两边;左冠明考虑到“爱”与“忧”繁体字形的相似性,把“爱”还原成“忧”;维特则认为具有特殊意义的是“猗”字,“猗”同“犄”,意为抑制。赵悠老师分析后指出,三种对“爱”的解释各有其问题,目前大致有两种方案可供探讨。其一是将“爱”读作“哀”。后汉刘熙《释名》云:“哀,爱也。”且安世高译经确曾系统性地使用“哀”字表达“爱”。但问题在于,没有任何反向例证表明“爱”可用来表示“哀”。另一种方案是撇开常识中的苦乐两边,来重新理解这段文字,那么似乎可读出一种内与外的两端,即“念在贪欲”指对外物的贪念,“猗着身爱”指对个体内在、甚至是自我的执着。她补充道,对内外两边的远离虽然不见于各部转轮品,但在早期佛教义理中非常常见。

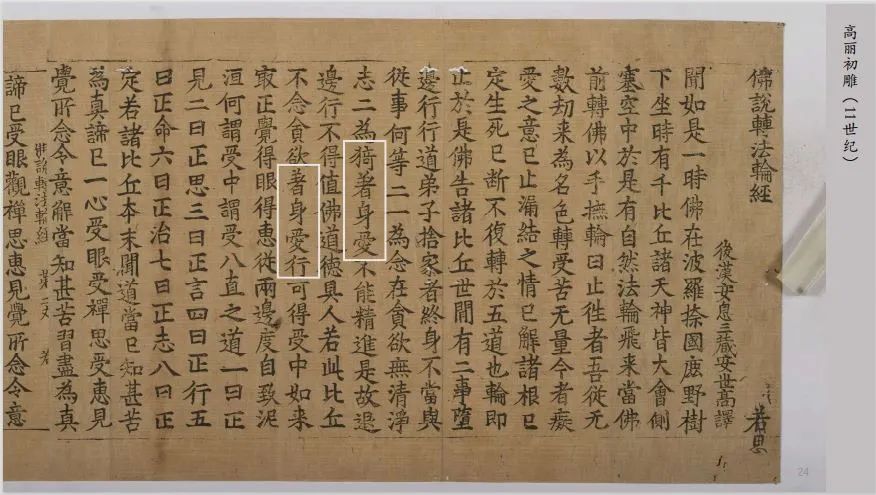

尽管这一《转法轮经》原初版本的译出时代基本得到确认,但它是否出自安世高的手笔依然存疑。其混杂的文风使这一问题备受争议。赵悠老师提出,对于《转法轮经》译者归属问题的讨论有一种方法上的陷阱,即是为安世高所出,或非安世高所出的二元预设。事实上,在早期汉译文本中,采用前人翻译成果,加以改定、增补的情况并不罕见。对于一个文本,如果我们过分专注于其中晚出的迹象,而否定其中更早的层次,就可能忽略这一文本所能传达的丰富历史信息。在她看来,传世文本更像是一个博采众长、编织旧素材而形成的编织物(textus);通过逐一捋清译词的不同层次,可以展现不同人在经典中留下的痕迹。在进入具体的译词分析之前,赵悠老师简要总结了安世高与支谦的语言风格:安世高的翻译以散文体为主,语言风格质朴古奥;支谦则大量使用文言与四字句,并常以偈颂体翻译段落。二人的文风有着明显的差别,这可能与他们的工作环境有关。但与此同时,支谦对安世高文本的了解其实相当深入,他也不时在安世高翻译的基础上做进一步加工,如《太子瑞应本起经》就明显沿用了《解十二门经》(被断为安世高所作)中的部分语汇。

通过一一梳理译词的源头,赵悠老师将所有译词分为安世高译词、支谦译词(包括支娄迦谶-支亮-支谦沿用词)、其它译词三类。在安世高译词中,“行道弟子”,“道德”,“从”,“欲爱、色爱、不色之爱”可谓为安世高特有,且很少被他人沿用。支谦的译词则包含了更多熟悉的语汇,如“戒、定、慧、解度、知见”、各天的名称等。除此之外,“忧悲恼苦”、“怨憎会苦”、“所爱别苦”、“八正道”等后世常用的程式化语词,既不固定出现于支谦的文本,也显然不是出自安世高,很可能经过了其他后人,以标准化译词进行加工的结果,因而被归入第三类。通过分类辨析,《转法轮经》层次不齐的语言风格体现了这样一种文本生长的历程:在主体教义的宣陈部分,安世高译词的比重非常显著,虽然有个别修订的痕迹,但基本保留了比较原始的状态;而篇章首尾则多见后人,尤其是支谦的代表性译词,行文也更加文言古典。因此,传世的《转法轮经》应该是在安世高原译的基础上,由支谦作为主要修订者进行厘定而生成的新版本。

犍陀罗2-4世纪转轮图像

接着,赵悠老师再次回到《转法轮经》描绘“自然法轮飞来——佛以手抚轮,命其停止”的开篇场景,提出该经中的“轮”可能是三重意象重叠的结果:一是鹿野转轮,二是转轮王之自然法轮,三是被命令停止的轮转之轮。首先,经文中“自然法轮”与“以手抚轮”的细节与《转轮王经》高度一致。在《转轮王经》中,接引轮宝的不是佛陀,而是转轮圣王,法轮是顺应国王自然出现的;而通过佛陀的皇室贵族身份,国王的意象从很早开始,就自然嫁接于佛陀身上。但是,这些意象之间还是存在冲突,毕竟轮转之轮是要停止的,转轮王与佛陀的法轮则是要推动的。那么,这是否意味着《转法轮经》特异的开场并不合理,或者说支谦对此文本的改译工作不够成功?为了回答这一问题,赵悠老师从2-4世纪的犍陀罗转轮图像中寻找佐证。以佛陀的手与轮之间的不同关系为标准,她将有佛陀身像的图像分为轮与手不接触、轮与手接触两类,前者有佛手置胸前、佛手触地且轮在其下两种情况,后者又可细分为佛手触地及轮、佛手伸至右前侧抚轮、佛手垂至右后方掩轮三类。其中,佛手伸至右前侧抚轮与垂至右后方掩轮两种形象,相较于其它几种,更像是经过设计者或工匠精心安排的结果:前者显示了佛陀对轮的有意触碰,后者则似乎与《转法轮经》文本中的双关意象更加接近——佛陀的右手不只是刚好触碰到轮子,而是在指腕间展现出对轮子全然的掌控力(甚至是按住令其不前的势态)。施林洛甫(Dieter Schlingloff)和辛((Monika Zin)曾对轮子进行了图像学的分类,认为象征轮回的轮子来源于辐条小于5-6根的水车之轮,象征法轮的轮子来源于辐条大于此数的马车之轮。据此,上述犍陀罗图像中的轮子似乎难以归类为“水车之轮”的类型。但赵悠老师倾向于认为,此类图像可能与文本中双关的轮子一样,也有双向的意义——它既是被佛法终结的轮回之轮,又是象征着佛法本身的法轮。

在一一考辨《转法轮经》的部派、时代、译者、内容之后,赵悠老师总结道,尽管《转法轮经》具备一些“晚出的迹象”,文脉多处阻滞、意义暧昧,但它却提供了一幅色彩纷呈的画面:原初译文应为安世高本人所出,其底本可能是一种有部版本;不久以后,译文经过了支谦的修订,带上了他特有的语言风格,而其增订的首尾篇章无疑“得益”于支娄迦谶的大乘译经。因此,不过千字的《转法轮经》既古奥又文言流动,既具阿含之风,又有大乘意趣。最后,赵悠老师对讲座内容稍作引申。通过对《转法轮经》进行通篇考察,她重新认识了安世高及其作品的历史地位。在她看来,这部出自安世高的《转法轮经》译本,同时象征着佛陀转法与汉译转轮经的双重开端。它虽然不如3、4世纪才开始流通的转轮品那么完备、通顺,但却备受后世高僧的重视与青睐。东汉崩解以后,随着汉室遗民大量南迁,安世高的译本经历了一个特殊的文本流通过程,不少文本像《转法轮经》一样,在其身后短短几十年中被重新组织、编译、增补。有鉴于此类情况,我们需要更多考虑文本的复合性质,把一部传世文本当做一个过程来理解。

随后,王颂老师进行评议。他指出,该项研究具有三大长处:第一,选题意义重大,填补了国内学界的空白;第二,继承吸收西方佛教语文学传统,体现了对语文学的学术传承;第三,研究细腻绵密,是对文本进行精耕细作、“小题大做”的典范。之所以说选题意义重大,是因为早期汉译佛经在汉语学界长期受到忽略,而在西方学界则受到热烈的讨论。对于东西方学界在此领域形成的“冷热差”,王颂老师认为可从几个方面做出解释。一者,安世高的译经属于禅数之学,不是东亚佛教的主流;隋唐佛教中国化以后,对安世高的研究或传承就变得很少。二者,译经文本的理解难度极大。三者,研究者缺乏新材料来唤起他们新的问题意识。而在前些年,随着以日本古写经为代表的新材料的发现,安世高研究取得了重要突破,现在也是国际学界的一个重点。因此,赵悠老师的研究不仅继承了多文本对照研究的西方语文学传统,而且站在了国际学术界的前沿。之所以说该研究“小题大做”,是因为汉译史浓缩、密集地体现了文化迁移史、文化交流史中的一些重要问题,其中之一就是翻译问题。翻译是一个创造与发展的过程,既包括修辞和表述方面的创造与发展,也包括思想的创造与发展。讲座中所涉及到的文本完善、名项处理等问题都体现了这一点,事实上也可找到许多其他的例子。

其中,王颂老师重点围绕“自然”一词的翻译发表了自己的见解。如赵悠老师所说,译经中的“自然”一词很可能是译者为了文本的顺畅而添加的语汇,且可能源自支娄迦谶。然而,这里的“自然”究竟该做何解?王颂老师指出,“自然”作为一个独立词,应最早出现于《老子》,“道法自然”、“希言自然”等说法清楚表明“自然”此时已经是一个名词。但“自然法轮”之“自然”的词性值得探讨。赵悠老师将其翻译为“spontaneous”,即断为形容词性,王颂老师则提出了副词词性的可能。如支谦《太子瑞应本起经》中的“自然太平”,僧伽提婆所做的翻译“自然从东方来”、“自然回转”等,“自然”在其中都是副词,修饰动词。进而,王颂老师谈到汉语表述现象背后蕴含的思想。他猜想,转轮王以手止轮、轮又自然回转的意象可能含有转轮王自在地驱使法轮之意,包容了从自发、自然到自由、无待的状态转变过程。

其中,王颂老师重点围绕“自然”一词的翻译发表了自己的见解。如赵悠老师所说,译经中的“自然”一词很可能是译者为了文本的顺畅而添加的语汇,且可能源自支娄迦谶。然而,这里的“自然”究竟该做何解?王颂老师指出,“自然”作为一个独立词,应最早出现于《老子》,“道法自然”、“希言自然”等说法清楚表明“自然”此时已经是一个名词。但“自然法轮”之“自然”的词性值得探讨。赵悠老师将其翻译为“spontaneous”,即断为形容词性,王颂老师则提出了副词词性的可能。如支谦《太子瑞应本起经》中的“自然太平”,僧伽提婆所做的翻译“自然从东方来”、“自然回转”等,“自然”在其中都是副词,修饰动词。进而,王颂老师谈到汉语表述现象背后蕴含的思想。他猜想,转轮王以手止轮、轮又自然回转的意象可能含有转轮王自在地驱使法轮之意,包容了从自发、自然到自由、无待的状态转变过程。

针对“自然”一词的意涵,陆扬老师接着说道,这里的“自然”可能更接近于老子《道德经》中的用法,应译为self-evident或self-revealed更恰当。它更多表示神学意义上的一种原初状态或规则的自然呈现,而不具有自主性与随意性。此外,他也对该项研究的意义做了补充。在他看来,安世高、支罗迦谶等人长期被中国学界忽略,也与中国佛教研究长期受制于中土大乘佛教发展的框架有关。中古文学史研究中也有类似现象,即国内学者往往只重视谢康乐、陶渊明等,而很少关注五胡十六国时期的诗人。而西方学者没有这些“包袱”,且由于历史资料不足,他们很早就养成了精细的文本分析习惯。因而,赵悠老师的研究作为一个“样板”,使得《转法轮经》这部经典提供了一个不同的佛教存在的面向,即经典的传译不止是佛典的介绍过程,而且包含着大量对佛教义理的改造。

本次讲座最后,前来旁听的北京大学外国语学院王邦维教授、中国社会科学院古代史研究所陈志远研究员与三位老师展开了热烈讨论。王邦维老师谈到,赵悠老师的研究别开生面,早期汉译佛经文本的形成确实存在拼接与再加工的过程,但《转法轮经》的部派属性问题还可以再做考虑。从安世高的出身与活动范围来看,他确实可能深受有部的影响,但是有部是指根本说一切有部还是说一切有部?这一问题非常复杂,根本说一切有部与说一切有部可能很早就已经存在,但其区分则可能晚至6世纪后期到7世纪前期。因此,在指认部派的时候仍需谨慎。陈志远老师也分享了两个自己比较关心的问题。其一,从安世高到支谦的文风转变背后,可能存在着佛教社会读者群体的变化。从东汉到魏晋,汉译佛典的不断雅化,与佛教信众群体的提升具有同步性。其二,道安在《勘同录》中对经典做了大量勘定,左冠明老师因而认为道安时期已有大藏经的雏形,那么今天是否有可能系统地复原道安勘定文本的依据?

陆扬老师赞同陈志远老师关于阅读群体变化的观点,同时提出一点疑问:即使我们对安世高有大致的轮廓性了解,是否能够一定确认他的语言不是一种典雅的语言?从安世高到支谦的语言变化绝对是质的变化,但不一定就是雅言取代了底层语言。另外,支谦在对安世高的译经进行大量调整的同时,却保留了许多概念性的部分,使得文本的组合性非常明显,其背后的标准或动机是什么?赵悠老师表示,仅从相关文本来看,安世高及其团体所使用的语言风格比我们想象的文雅很多,他们也经常在翻译中有意地纳入当时的知识阶层所熟悉的语言;另一方面,安世高的许多作品都是匆匆完成,未来得及进行润色,这可能也导致其在整体上相对支谦译本较为粗糙。关于支谦保留文本的标准问题,她认为,总体来看,支谦对原有文本叙事以外的部分似乎还是有意尽可能不做改动,而这可能也是早期改译经典过程中的一种普遍态度。

文研院工作委员陆扬老师为赵悠老师颁发聘书