2021年5月27日晚,由文研院主办、兴证全球基金赞助的“未名学者讲座”第73期在北京大学静园二院208会议室及线上平台同步举行,主题为“查理曼与弃绝魔鬼——对加洛林改革的一项话语考察”。浙江大学人文学院历史系研究员刘寅主讲,北京大学社会学系助理教授田耕主持,北京大学历史学系副教授李隆国评议。

讲座伊始,刘寅老师从加洛林王朝(Carolingian Dynasty)的历史开始讲起。751年,法兰克王国宫相查理·马特(Charles Martel)之子矮子丕平(Pippin the Short)在罗马教宗支持下废除墨洛温王朝(Merovingian Dynasty)末王自立,建立加洛林王朝。

丕平之子查理曼(Charlemagne)经过连年征战,控制了西欧大部分地区,建立庞大帝国,并于800年加冕称帝,史称查理大帝。在此之后,加洛林家族对于法兰克地区的统治一直延续了100多年。东法兰克(德意志)的加洛林王朝于911年中断,西法兰克(法兰西)的加洛林王朝于987年告终。在加洛林时代之前,欧洲经历了西罗马帝国的终结、罗马秩序的瓦解和诸蛮族国家的兴起。从长时段视角看,加洛林时代之后,欧洲发生了从地中海帝国的一部分变为“拉丁基督教世界”的定位变化。

长期以来,欧洲中世纪史研究中最受学者研究重视的是公元1000年之后的历史时段。学界普遍认为,这是欧洲旧制度的形成与发展时期,法国大革命推翻的就是这个旧制度。而研究中世纪的学者在论述旧制度时,都基于一个前提,即旧制度的建立基于加洛林秩序的瓦解。那么问题在于,加洛林秩序是什么?以及瓦解过程中,被后世继承的内容又有哪些?刘寅老师认为这些问题并没有得到学者的足够重视。研究加洛林时代,最佳的切入点是查理曼大帝。从768年至814年,查理曼的统治时间非常长。同时,查理曼的统治时期是加洛林体制的奠基时期。

刘寅老师讲述的个案是关于查理曼研究或者加洛林研究的“教会转向”问题。近几十年的加洛林时代的研究,愈发重视教会在加洛林体制中发挥的作用,无论作为制度的教会,还是作为意识形态的教会,这成为当前加洛林时代研究最为重要的方向。这与二战后的第一批加洛林研究者有较大的不同。

刘寅老师全面论述了加洛林体制的基本状况即“教会”在其中承担的核心角色。加洛林时代的地方治理体制是双轨制。一方面,地方上的最高统治者是伯爵领,伯爵领在全国的数量大致有300至400个,这是世俗意义上的地方行政单位。另一方面,主教区也是非常重要的行政单位,主教是地方教会的领导者,承担着征兵、司法等职责。修道院在加洛林时代是掌握财富最多的机构,承担世俗上的功能,每年都需纳贡与提供兵役,且不同等级的修道院承担的职责有所差异。加洛林的神圣宫廷(sacrum palatium)不仅是政治中心,还具有很强的宗教色彩。

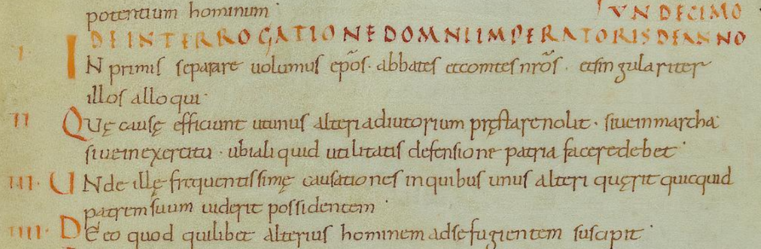

查理曼兴建的亚琛宫廷由圣玛丽教堂(南)和集会大厅(北)两大部分组成。年度集会是查理曼统治时期非常重要的制度建设,每年至少召开一次,一般是召开两次甚至更多,将全国政教人物聚集至一处。年度集会遵循政教二元结构,世俗贵族与教会人员坐在两侧,进行政教事务的商讨。查理曼统治另一个重要的元素是条令(capitularia)。所谓条令就是一种兼具法律和行政性质的文书。从825年安塞吉斯编修条令集的结构安排来看的,当时的人将世俗政治与教会事务并列视为条令的两大主题。此外,查理曼时期实行钦差巡查制度,即查理曼派遣最受信任的世俗与教会重臣在帝国境内进行司法性质的巡查,完成司法纠正事务。从派出的人员结构来看,世俗官员与教会人员结对巡察。最后一方面是君权的神圣性问题,加洛林时代的王权高度神圣化,蒙受上帝的恩典。

查理曼帝国示意图

刘寅老师随后以查理曼开启的“加洛林革新”(Carolingian Renovatio)及革新中的洗礼圣事环节进行重点论述。查理曼在其统治中后期,对治下基督徒的信仰生活、宗教教育、行为规范、法律、制度与教会体制进行了全面改革,从而开启了被称为“加洛林革新”的历史变革。在统治晚期,对基督教洗礼仪式中“弃绝魔鬼”环节的讨论相当高频地出现于洗礼释义、君主条令、书信、布道辞等不同类型的文献中,构成了一种独特的“历史症候”。洗礼是基督教最重要的圣事之一。洗礼仪式中有一重要环节为“弃绝”,即对魔鬼进行弃绝。《格里高利圣事书》中记载,弃绝的仪式通过三组问答形式来完成。“你弃绝撒旦吗?答:我弃绝。”“以及他的全部作为?答:我弃绝。”“以及他的全部浮华?答:我弃绝。”

公元810年,查理曼给统治下的所有大主教发了一封关于洗礼问题的通函,主要意图为“希望了解你和你的隶属主教是如何向上帝的司铎和托付于你的民众教授和指导洗礼圣事的”。在通函中,查理曼还提出了许多问题,其中包括“什么是弃绝?什么是魔鬼的作为和浮华?”大主教中给查理曼的回函保存至今且知晓姓名的有5位,另有4部来自当时的主教阶层的洗礼释义留存。细读查理曼与主教的通函和回函,研究其中提到的弃绝仪式的释义,可以分析出文本背后的强烈的道德色彩,即将弃绝魔鬼视为是对不符合基督教规范的道德生活的告别。

刘寅老师指出,加洛林时代的一大创新是将弃绝释义与《加拉太书》五章19—21节联系在一起。在789年颁布的《广训条令》里,查理曼以第一人称语气要求教会人士对平民基督徒进行布道,所明确布道的内容之一是对《加拉太书》五章19—21节中所列罪过的警醒。主教阶层在撰写洗礼释时,很自觉地使用了查理曼改革中这份具有宣言性质的文献,将道德上需要匡正的内容,结合《加拉太书》的经节进行阐释。主教洗礼释义体现了教会上层与君主之间的交流。在此之外,还有很多当时为地方教士所用的基层洗礼释义存世,在这些洗礼释义中对弃绝礼的阐释有着与主教洗礼释义中高度一致的鲜明的道德色彩。

主教在查理曼改革中扮演了重要角色。一方面,主教向上面对的是君主,需要对君主的提问作出回应,对洗礼作出释义;另一方面,主教向下面对的是地方教士,需要将洗礼释义在教士中进行普及和教育,这点在当时的历史文献中可以得到证实。这在813年图尔教务会议决议的内容中有明显体现,“主教们应当格外重视向他们的司铎教授洗礼圣事,以及,在圣事中需要弃绝和相信什么。所弃绝的是魔鬼和他的作为。因为魔鬼的作为应当被理解为腐肉的作为,即凶杀、淫乱、通奸、醉酒和其他类似的罪过”。弃绝礼的道德解释进入了基层教士教育。

除了810年发布的通函,811年,查理曼还颁布了两部条令——这些都是分析研究查理曼晚年思想的重要文本。这两部条令之所以重要,是因为在条令里查理曼以一种非常个人化的口吻,对教会人员进行道德教育。在查理曼看来,这些教会人员,特别是教会的高层,完全不像脱离世俗之人,而是拼命地攫取和占有大量的财产。针对这种所作所为,查理曼进行了严格的批判。这两部条令里反复提到的,也是查理曼反复思考的问题,即在何种程度上教会人员可以介入世俗事物。

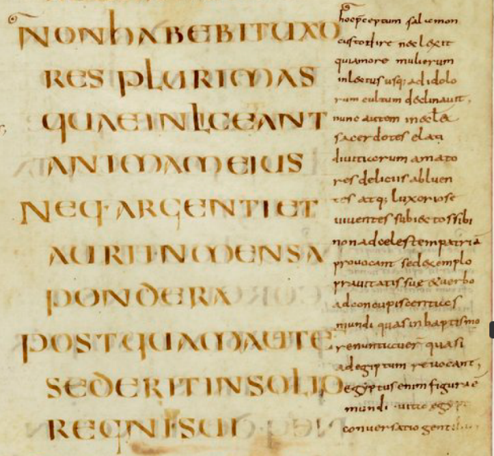

“森斯条令集”条令71

查理曼在条令71里质问了主教们两个问题,即每个基督徒在洗礼时要说什么和弃绝什么?他显然不是要主教明确地回答他的问题,而是想促使主教们检讨自己的生活作风和行为举止。从语言中可以看出,查理曼的表达非常激烈。在查理曼看来,教会人士并没有真正做到弃绝礼规定的要求。条令72里,查理曼再问洗礼弃绝,并表示“教会人士尤其应当对之深究,因为他们必须在自己的生活中为平信徒做出承诺和弃绝的范例。”同时,查理曼以一种非常强的质问语气,批判教会人员对平信徒财产的巧取豪夺。查理曼认为,这些教会人士,特别是教会的主教,并没有依据抛下尘世的宣誓而行动,所谓的“抛下尘世”只是一种妄称。

关于当时参与集会的主教们的反映,没有直接的文献证据记载。但是后来有一封里昂大主教莱德拉德(Leidrad of Lyon)以弃绝礼为主题写给查理曼的书信体神学论文被保存了下来。细读莱德拉德书信的内容,我们能发现其中有支持和响应查理曼的地方。奥古斯丁(Augustine)将“贪婪”放在世间六宗罪的最后,而莱德拉德将贪婪之罪移至第二位。这与查理曼批判教会人员对财产的贪婪占有不谋而合。但更重要的是莱德拉德挑战查理曼的地方。莱德拉德对“舍弃”(renunciare)与“弃绝”(abrenunciare)两词在语义上做出了区分。莱德拉德特别强调,“舍弃合法之事,但弃绝非法之事;舍弃喜爱之物,但弃绝诱惑之物;舍弃父母,但弃绝魔鬼”。舍弃的结果是让一个人成为教士,成为上帝的士兵;而弃绝魔鬼则使一个人成为基督徒。莱德拉德认为舍弃与弃绝不能混为一谈。反观查理曼,则是故意不区分“舍弃”与“弃绝”,将教士抛下尘世和基督徒的弃绝一起谈论。莱德拉德认为教士对其物质资源的占有理应合理,“神圣经书中谴责的是欲求,而非资源”。实际上,莱德拉德在为教士阶层做辩护。

但是,在莱德拉德的里昂教士学校中使用的Paris, BNF, NAL 1740中《申命记》经文页边和行间注中对《申命记》十七章16–17节的阐释表明,莱德拉德在不同的语境里,对弃绝做出了不同的阐释。一方面,在回应君主之时,莱德拉德代表的是主教阶层,拒绝了查理曼对于弃绝的阐释。另一方面,面对地方的教士,莱德拉德又传递了匡正教士操行的改革意图。

Paris, BNF, NAL 1740中《申命记》经文页边和行间注

此外,现存若干部成文于9世纪初的民众布道辞,反映了将围绕弃绝魔鬼问题的道德话语向普通基督徒传布的道德改革实践。有足够证据显示,查理曼时期的布道辞是经过系统化梳理和传布的。

刘寅老师最后总结道,围绕着洗礼弃绝礼话语,实际上可以勾勒出当时不同层次关于改革交流沟通的线索,而且不同的文献也反映了改革不同层级之间沟通的不同面向,最终实现的是改革自身的动员。同时,关于查理曼为何如此重视洗礼弃绝礼里的道德性话语,或许这与其晚年的道德转向有关。

评议阶段,李隆国老师从两个方面展开。第一个方面是现实的学科研究问题,即如何运用一种话语或视角来研究欧洲史。这不仅涉及到跨文化问题,而且还关系着宗教话语和宗教史本身的研究。回到文献当中,找到文献中的话语逻辑,然后将其提炼出来,之后将文献中的关键词作为线索贯穿整个研究——这套方法值得借鉴。近半个世纪以来,教会史研究与政治史研究面临重新融合的发展阶段,如何通过宗教文献的史料研读来研究政治政策值得深入探讨。第二个方面是,“弃绝魔鬼”回应的大问题是查理曼晚年的道德转向问题。通过洗礼弃绝仪式的考察,可以看到查理曼前后期的差异。查理曼在811年颁布个人遗嘱,捐献了个人大部分财产,甚至将王冠变卖。毫无疑问,查理曼起到了示范作用,通过实际行动来垂范。从道德转向的角度来看,它更多体现的是一种文化或话语宣传。这背后有一套大主教的制度作为支撑。大主教是查理曼与各地区主教、基督徒联系的中心环节,教区内的一般性司法事务先由大主教进行裁决,无法解决的难题才会递送给查理曼。不仅如此,一系列的条令也是由大主教从上往下进行传达。大主教制度是查理曼改革的制度创新。通过这一制度,查理曼改革的话语和实践得以最终运作。