2021年12月2日晚,由文研院主办、兴证全球基金赞助的“未名学者讲座”第80期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“俄国对中亚草原的征服与现代中亚的形成”。北京大学外国语学院助理教授施越主讲,文研院邀访学者中央民族大学民族学与社会学学院副教授袁剑主持,北京大学历史学系教授罗新评议。

一、问题的提出

讲座首先从回顾沙俄征服中亚的传统叙事开始。捷连季耶夫于1906年出版的《征服中亚史》奠定了后世各方叙述这一历史进程的基调,即在议题上侧重于军事和外交,在时段上侧重于19世纪后半期,在地域上侧重于中亚南部。

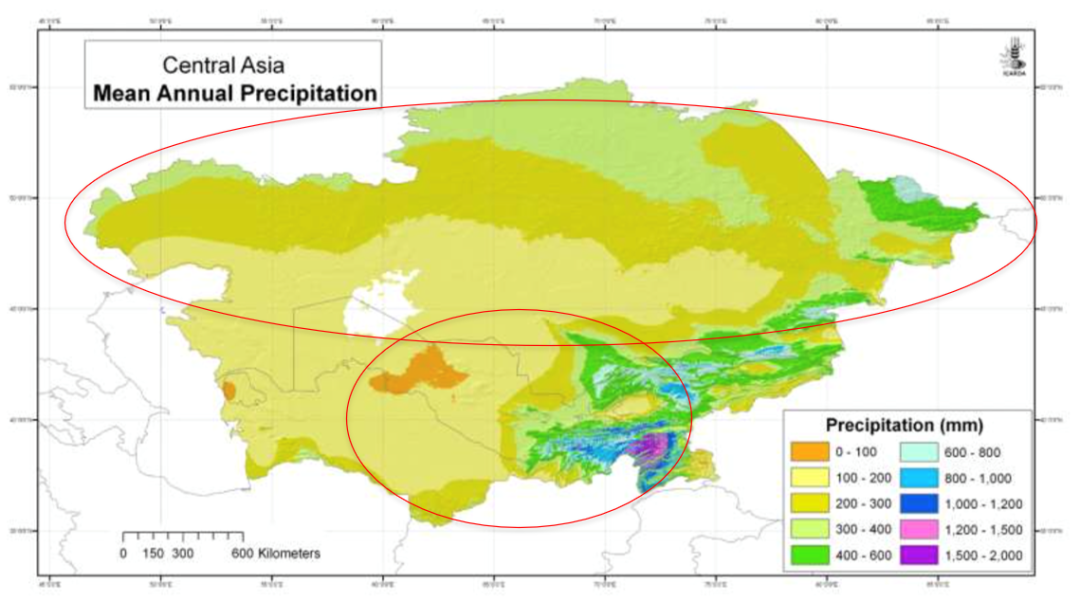

大致分为北部的草原区和南部的绿洲区,北部以游牧为主,南部以农耕、手工业和商贸为主

此次报告继续探讨了沙俄征服这一议题,但将问题聚焦于如何理解19世纪沙俄征服对现代中亚的塑造作用。与此同时,施越老师从军事外交转向制度史和地方史,地域上从中亚南部回归北部草原地区,旨在跳出过往研究范式,尝试同时展示征服进程中俄国自身的转变和对草原地区的影响。

施越老师将俄国对中亚草原的征服划分为三个时段:18世纪30年代为开端,18世纪30年代至19世纪20年代为“停滞时期”,19世纪20年代至19世纪60年代征服草原地区。19世纪60年代至1917年间,草原地区为沙俄所统治。

二、十八世纪初俄国草原边疆的形成

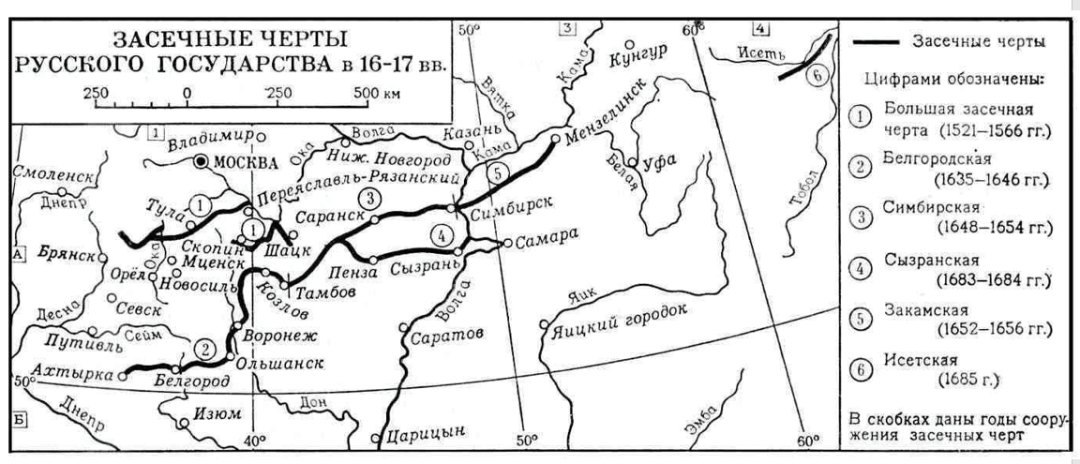

就18世纪初俄国草原边疆的形成而言,两个历史事件使沙俄获得了介入草原地区政治的机遇。其一为1730年哈萨克小玉兹阿布勒海尔汗(Abulkhayir Khan)遣使会见安娜女皇,宣誓效忠以寻求沙俄的保护。这使沙俄当局看到了构建其东南边疆新战略布局的机遇。阿布勒海尔汗的臣属为沙俄介入草原西路的地区政治以及后续干预小玉兹内政提供了合法性。其二是阿布勒海尔汗邀请沙俄修筑要塞的提议和由此衍生的1734年“奥伦堡远征”。以奥伦堡要塞为基础,俄军沿乌拉尔河构筑要塞线,以武力和物质利益使这一地区的乌拉尔哥萨克、巴什基尔、卡尔梅克和哈萨克小玉兹等势力相互牵制,避免其形成合力,进而威胁欧俄核心地区。而自19世纪20年代开始,要塞线也将成为俄国进一步征服和统治草原地区的基地。

16—17世纪沙俄在其南部边疆修筑的防御工事示意

如上所述,尽管前人学者一般将沙俄征服草原地区的开端定于18世纪30年代 ,但实际上俄军大举兼并草原地区是从19世纪20年代开始。为何中间存在近一个世纪的“停滞”? 从前人研究出发,大致可以得出三类解释:一是从本地人群视角出发的解释,即草原游牧集团的“多元外交”,主要指的是中玉兹和小玉兹会各自联络希瓦、波斯、布哈拉、浩罕、清朝等周边力量,避免形成对沙俄的过度依赖;二是从本地自然环境视角出发的解释,即草原和荒漠环境对后勤补给造成的困难;三是着眼于沙俄战略方向的解释,即18世纪中后期至19世纪初,沙俄始终以东欧和黑海沿岸作为主要的战略方向。

近期全球史的研究为上述问题提供了新的思路,约翰·达尔文在《帖木儿之后》一书中提出18世纪后半期“欧亚革命”的概念。他强调,“欧亚革命”实际上是地缘政治、经济和文化三个领域的革命。在地缘政治领域,1756-1763年的七年战争、之后的北美独立战争、法国大革命和拿破仑战争将整个欧洲的权力格局洗牌,此前法国精心维系的大西洋、欧陆和近东的均势格局被彻底打破。沙俄迅速吞并波兰和奥斯曼领土,将其西部边界扩展到中欧和巴尔干;1815年“五强共治”的机制形成后,沙俄在亚洲的扩张并无其他列强掣肘,而且一定程度上与英国在南亚的扩张形成竞争和模仿。就经济层面的变革而言,第一次工业革命、欧陆战争以及全球化的贸易活动共同促成了达尔文所谓“军事—财政国家”的形成,即国家、资本和工业更为紧密地结合在一起,军事技术和战术在战争刺激之下迅速迭代。19世纪中期欧洲军事技术和交通、通讯技术的新成果很快应用到沙俄对中亚的征服和统治中。而政治经济层面的剧烈变动自然也促成文化层面的变迁。以商业、理性和文明等概念为中心的各类学说逐渐支撑起“欧洲人”的共同身份和所谓“文明使命”的普遍信念。值得注意的是,参加19世纪中期征服草原重要战役决策的沙俄高层和前线军官大多经历过拿破仑战争。他们以欧洲强国的身份为荣,大多默许前线军官向前推进的冒险行为,也往往难以容忍俄军在“亚洲人”面前的军事失败。这三方面共同构成的“欧亚革命”在不同维度上促成了沙俄对中亚草原的征服。

18—19世纪沙俄在其南部边疆修筑的要塞线

三、1822年条例与草原管理体制的创制

随后,施越老师讨论了1822年《西伯利亚吉尔吉斯人条例》(下文简称“1822年条例”)与草原管理体制的创制。亚历山大一世时代的政治家斯佩兰斯基(M. M. Speranskii,生卒1772-1839年)推动颁布和落实1822年条例标志着沙俄重新开启了在草原地区扩张的脚步。这一条例适用的地理空间是距离欧俄核心区更为遥远,但水土条件相对优越的草原东路。1822年7月22日,沙皇谕令正式颁布《西伯利亚吉尔吉斯人条例》,单方面规定草原地区中玉兹牧地的管理体制。该条例共计十章319条,旨在以沙俄要塞军力为后盾,以草场划分和边界管控分隔各游牧部落,以沙俄法律压缩传统游牧社会习惯法的适用范围,以商贸、文教和社会服务吸引游牧人弃牧从农,消解游牧生产和生活方式所蕴含的军事潜能。在部分认可并吸纳草原游牧政治和社会传统的基础上,该条例为沙俄深度介入和改造游牧社会提供了一套系统方案,并为后续逐步控制整个草原地区,以及在中亚南部的农耕区大规模用兵奠定了政治和军事基础。

四、游牧社会的分化与草原管理体制的扩展

继1822年条例后,1865年,俄国军事改革的发起者、时任陆军部长米留金(D. A. Miliutin,1861-1881年在任)推动成立跨部门机构“草原委员会”,在调研哈萨克草原东西两路自然地理、居民生产方式、生活习惯、风俗信仰和现行统治制度的基础上,起草新的管理条例。值得注意的是,草原委员会的成员中并无外交部的代表,而19世纪中期以前,草原西路长期由外交部和奥伦堡省督军双重管理。由此可见,自草原委员会组建开始,沙俄已不再将哈萨克草原视为“域外”,而将其作为内部边疆地区。草原委员会所起草的1868年《草原地区临时管理条例》(下文简称“1868年临时条例”)旨在促进游牧民与俄罗斯人“接近”(sblizhenie),促使哈萨克人“公民性”(grazhdanstvennost’)的增长,推动哈萨克人适应“文明秩序”。这一目标充分体现了19世纪中期欧洲流行的“文明论”的深刻影响,也反映俄国军政精英在版图扩张问题上对这一“帝国理由”的灵活运用。

1858年西伯利亚哥萨克军团驻防部署示意图

总结

施越老师最后总结了俄国征服对于现代中亚的形成的四点影响。一是现代边界的形成,这一点是沙俄征服带来的最直观的影响。在开始征服之前,18世纪中期构筑的要塞线成为当代俄罗斯联邦和哈萨克斯坦的陆上边界的雏形。19世纪中期沙俄入侵隶属于清朝的巴尔喀什湖东南部地区,后来以19世纪后半期的一系列不平等条约规定清俄边界走向,初步塑造了我国与现代中亚国家的边界。除了外部边界以外,内部各级行政和司法边界促使游牧民逐渐转向定居或半定居生产;而统一的制度边界为后续欧俄资本和移民的大规模流入创造了条件。二是现代行政管理体系的建立。三是游牧社会的定居化,沙俄征服带来内外边界和新管理体制叠加19世纪后半期的交通、通讯技术革新,以及19世纪末至20世纪初的移民政策,将中亚地区更为深刻地卷入全球生产分工体系,使这一地区民众的生产形态从自然经济转入商品经济,社会组织形态从以血缘到以地缘为为纽带。四是现代政治社会观念的传播,以定居秩序为基础的现代国家观念、欧洲中心观、启蒙思潮和反封建的革新思想均逐渐进入中亚社会。

评议环节

评议阶段,罗新老师肯定了施越老师本项研究的两点突破。一方面,在研究视阈上,前人关于沙俄征服中亚的研究较多集中在绿洲地区,即浩罕汗国、希瓦汗国和布哈拉埃米尔国,着眼游牧民族的研究也多关注土库曼,甚至在捷连季耶夫所著的《中亚征服史》中关于沙俄征服草原地区也未见系统化的论述。施越老师的研究深挖线索,第一次对此作出整理,同时侧重于制度和观念的思想层面。研究以1822年和1868年条例为中心展开,前者带有理想色彩,并未立即实行,但对后续草原管理体制产生了很大的影响;后者是沙俄在全面实践后形成的更符合时代形式的章程,提供了理解沙俄在进入绿洲地区前,于草原地带的扩张、征服、统治的制度线索。俄国和其他老牌殖民帝国不同,其殖民地与本土相连,殖民扩张在制度和理念层面上更接近于扩展自己的国土,而非像西方帝国一样在海外建立殖民地。此外,俄国统治殖民地的时间较其他帝国也长得多,即使在20世纪后半叶全球去殖民化浪潮下,中亚地区的境遇也未发生改变。这也是沙俄统治值得研究的一点。

另一方面,施越老师本项研究在深入研读史料的基础上,以极高的细度,分阶段、分层次讨论了沙俄在草原地区的统治,涉及到法律、行政,甚至是思想观念诸多层面,这也为施越老师自身的学术关切,即古代扩张中对于异文化人群的统治提供了新的启示,如探讨不同阶段的殖民统治所考虑的不同问题。当然,这与其所处的经济形势、具备的政治和技术条件有关。沙俄对于中亚的直接统治和定居化管理是在现代资本主义兴起、全球贸易网络形成、新的作物品种输入的大背景下实现的。俄国人对其在草原和绿洲的扩张的官方定调是“将文明带给野蛮人”。诚然,以进步史观的视角叙述,沙俄对中亚的统治的确废止了奴隶制,并为其带去新的经济生产方式。因此,进步史观一方面认为沙俄入侵之举为扩张征服,但同时也承认其将中亚地区纳入了现代文明。总而言之,施越老师此项研究所做的如此细度的工作构成了研究中亚史的基础,这将是我们更好地理解被征服者如何处在现实的行政实践中。

另一方面,施越老师本项研究在深入研读史料的基础上,以极高的细度,分阶段、分层次讨论了沙俄在草原地区的统治,涉及到法律、行政,甚至是思想观念诸多层面,这也为施越老师自身的学术关切,即古代扩张中对于异文化人群的统治提供了新的启示,如探讨不同阶段的殖民统治所考虑的不同问题。当然,这与其所处的经济形势、具备的政治和技术条件有关。沙俄对于中亚的直接统治和定居化管理是在现代资本主义兴起、全球贸易网络形成、新的作物品种输入的大背景下实现的。俄国人对其在草原和绿洲的扩张的官方定调是“将文明带给野蛮人”。诚然,以进步史观的视角叙述,沙俄对中亚的统治的确废止了奴隶制,并为其带去新的经济生产方式。因此,进步史观一方面认为沙俄入侵之举为扩张征服,但同时也承认其将中亚地区纳入了现代文明。总而言之,施越老师此项研究所做的如此细度的工作构成了研究中亚史的基础,这将是我们更好地理解被征服者如何处在现实的行政实践中。

针对罗新老师就研究计划的提问,施越老师回应道,中亚草原地区和绿洲地区的传统差别较大,包括史料所涉语言文字种类、周边区域状况以及相应的核心研究议题等。例如,研究中亚南部地区的近代历史需掌握同时期英国和英殖印度的视角以及伊朗和阿富汗等周边地区的形势。相比之下,对这一时期草原地区历史的研究则主要涉及俄国,故在掌握俄文史料阅读技能的条件下便可展开较为深入的研究。

提问环节,围绕草原地区伊斯兰教信仰状况、哥萨克在沙俄征服中亚过程中发挥的作用等问题,施越老师逐一进行了解答。施越老师补充道,当前学界对于游牧民族宗教信仰是否虔诚这一问题存在争议,这牵涉到历史书写的主体性,即历史上游牧民族的信仰状况往往由定居地区的他者书写,而书写的过程中不可避免会代入定居人群知识分子的价值标准。草原地区人群往往践行本地化的信仰仪式,因此从当代人类学的视角思考上述问题或许会得出更为贴近现实的答案。