2022年5月27日晚,由文研院主办、兴证全球基金赞助的“未名学者讲座”第87期在线举行,主题为“文学与疾病:19世纪美国文学中的偏执狂”。北京大学英语系副教授李宛霖主讲,文研院工作委员、北京大学英语系教授高峰枫主持,北京外国语大学外国文学研究所教授姜红评议。

讲座伊始,李宛霖老师首先介绍了疯癫和偏执狂在19世纪美国文学中的重要地位。她引用了J. M.拉德洛(J. M. Ludlow)“美国最好的小说(是)对人类变态的研究”以及莱斯利·费德勒(Leslie A. Fiedler)“哥特才是在美国最好的作家手中最硕果累累的文学形式”,以此引出19世纪美国作家对死亡或者无限趋近于死亡的体验的热爱,说明疯癫在这场死亡游戏中扮演的重要角色,以及偏执狂这种部分疯癫对美国作家的特殊吸引力。

进入正题后,李宛霖老师首先梳理了人类认识疯癫的历史。在古典时期,人们将精神疾病归咎于恶魔附身,因此,应对的办法以驱魔等宗教仪式为主,甚至采用了诸如用石器在颅骨上凿洞(Trephining or trepanning)等可怖的方式。

圣本笃解放一名被魔鬼附身的司祭,1776

来源:Wellcome Collection

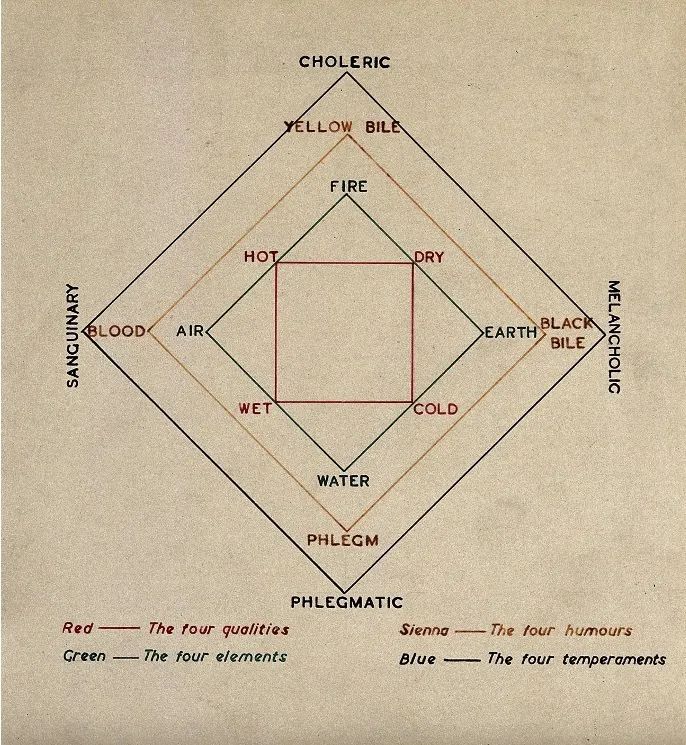

启蒙运动时期,人们开始从从自然主义的视角解释疯癫的一系列症状,以驳斥之前的恶魔附体说。罗伯特·伯顿(Robert Burton)较为系统地梳理了引起忧郁的原因和表现。到了启蒙运动中后期,这种自然主义倾向愈加明显。伊拉斯谟斯·达尔文(Erasmus Darwin)对疯癫的起因、症状和分类进行了医学探讨。可以说,启蒙运动时期全面开启了对疯癫的理性认识,但其中很多对疯癫的医学解释都借鉴了古希腊的医学知识,例如希波克拉底的体液说和元气说。从体液说的观点来看,人的性格气质主要由四种体液(血液、粘液、黑胆汁和黄胆汁)决定,不同的配比方式形成了四种不同的性格,分别为多血质、胆汁质、粘液质和抑郁质;而古希腊人认为精神病源于体液的失调,并将其划分为躁狂症和忧郁症两种类型。元气说也可以追溯到希波克拉底。他认为,人体的生命活动由三类元气共同驱动——自然元气、生命元气和动物元气。其中,动物元气最为高级。这一学说经后世医生的发展完善后为笛卡尔的机械神经论奠定了基础。从笛卡尔的身心二元论来看,身体是一台由神经系统架构而成的机器,通过大脑中的松果腺和灵魂产生联系;动物元气就存在于松果腺中,通过神经系统到达全身,支配躯体的运动,而精神疾病的出现是因为动物元气在神经系统内部的机械运动受阻。此外,洛克的认知理论在同一时期也较为盛行。在启蒙时期,人们认为心智同时具备形而上和物质的双重属性。因此,疯癫这种心智方面的疾病既表现为组织器官的受损,也表现为大脑功能受损后产生的认知障碍。洛克并不认为精神病患者完全丧失了理性。相反,他们具备完全的推理能力,只是因为想象力过于发达而把不同的观点错误地联系到了一起,并从错误的原则出发,经过正确的推理,最后得到了错误的结论。洛克关于疯癫的理论为19世纪功能心理学和精神病分类学说奠定了基础。

基督治愈一个被魔鬼附体的人,16世纪

来源:Wellcome Collection

四种性质、元素、体液以及体质

来源:Wellcome Collection

19世纪的功能心理学把大脑划分为不同区域,比如智识、情感与意志。这一时期,流行于美国的精神心理学著作,比如法国精神心理学家皮内尔、埃斯基罗尔和英国精神心理学家普里查德等人的著作,都采用了功能心理学的三分法原则。与功能心理学有所不同,生理心理学强调心智的物质属性,将精神病认定为器质性的功能紊乱。这种心理物质主义观点在同时期许多探讨精神疾病的著作,比如美国医学权威本杰明·拉什(Benjamin Rush)的著作中也都有所体现。而且拉什在对疯癫进行分类的时候,也采用了功能分类法。因此,功能心理学与生理心理学虽然出发点、侧重点不同,但彼此并不是不能共存。

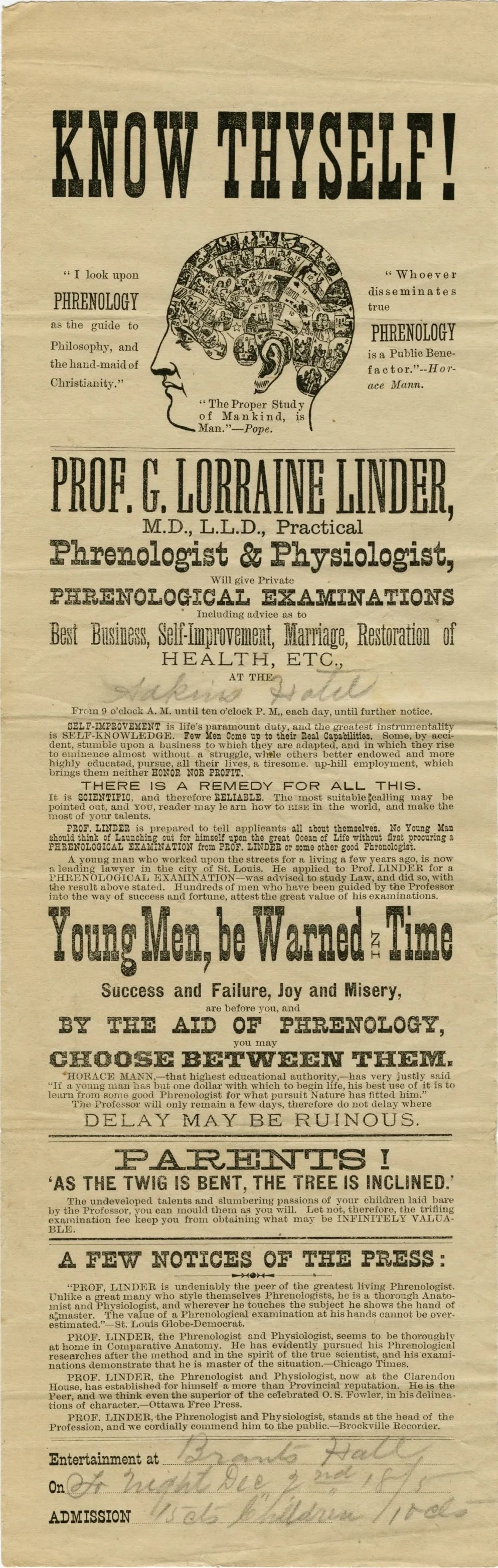

在功能心理学和生理心理学的交互影响下,颅相学开始在欧美流行,在19世纪30年代的美国甚至达到了家喻户晓的程度。颅相学研究的是大脑的结构和功能之间的对应关系,认为大脑由分管不同功能的器官构成,不同颅骨的形状对应不同的潜质、能力或者性格。虽然产生不少争议,颅相学的盛行催生了很多与之有关的刻板印象,以及以它为基础的讽刺作品。颅相学在美国的流行与美国当时强调自我认识和自我完善的文化语境有密切关系。颅相学认为可以通过观察和测量头骨的轮廓认识人的性格和能力特质,从而达到扬长避短甚至自我提高的目的。因此,它的“实用”价值也成为了19世纪的颅相学家们宣传的主要方向之一,以吸引初入社会的年轻人和充满教育焦虑的父母。从颅相学的观点来看,疯癫是正常的大脑功能被不正常地化放大了的结果,由大脑器官发炎所导致——这为偏执狂等部分疯癫现象提供了看似十分合理的病理学解释,也为精神病的可愈性提供了理论支持,从而间接推动了治疗精神病的热潮。

乔治·康布发表颅相学演说,1826

来源:Wellcome Collection

前大法官拜伦·林德赫斯特的颅相学头部图,1844

来源:Wellcome Collection

随后,李宛霖老师着重阐释了精神心理学家对于偏执狂的分类和认识,以及文学作品与医学话语的交互。从古希腊时期开始,偏执狂这种疾病类型就受到了关注,但在相当长的一段时期被笼统划归为忧郁症。埃斯基罗尔是首先提出偏执狂概念的人。他认为,偏执狂病人的注意力被一个或一类事物完全占据,其行为也受此支配。他将偏执分为三类:智识偏执、情感偏执、本能偏执。智识偏执指执念仅限于一小部分事物,病人从错误的原则出发,经由正确的推理得出错误的结论;情感偏执指病人会不断用理性的解释合理化自己矛盾的行为;本能偏执指病人会做出理智和感情没办法决定且良心也会谴责的行为。不同的精神心理学家对偏执狂的定义不尽相同。比如,普里查德对偏执狂的定义仅限于智识方面的部分错乱。虽然这个时期的精神心理学家对偏执狂的定义存在一些分歧,但达成了一些基本共识,即偏执狂是一种智识或理解方面的障碍,经常伴有谵妄,病人在发病期情绪时而高亢时而低落。

根据精神心理学家们的病案记载,一些偏执狂表现为自大妄想症,会幻想自己是上帝、国王或者拥有超能力的人。这在文学作品中也有体现,麦尔维尔的《钟塔》中就有一位疑似妄想症的建筑师。又有一些患者从疑病者发展而来,病人在为身体的不适寻找原因时产生幻觉并发展成执念,例如普里查德记载了一位因为腹部不适而幻想自己肚子里有一个人。对于这类患者,医学常用的一个治疗方法是戏剧表演法,也就是配合病人的幻想,通过表演治愈病人的谵妄。在爱伦·坡的《厄舍府的倒塌》中,厄舍就严重怀疑破败的老屋和自己羸弱的身体之间有强烈而神秘的关联,而且他的经历也印证了偏执狂一方面功能的受损可能会慢慢波及其他功能。《过早的埋葬》的主人公因为过分恐惧自己被活埋而产生了执念,而执念消失的过程说明了偏执狂的治愈有很大的偶然性,不像这个时期的精神医学界所认为得的那么有章可循。还有些病人并不沉溺于谵妄中,他们能清楚认识到自己存在问题,但却不能控制自己。例如,埃斯基罗尔曾记录过一个病人,他因害怕身上、手上沾上值钱的东西而把衣服的内衬全剪掉,并穿上尺寸过小的鞋。

颅相学广告,1875

来源:Brock University Library Archives and Special Collections

这一类患者的形象也出现在文学作品中。爱伦·坡的《贝蕾妮丝》中,叙述者就是这样一个对自己的行为有清醒意识的偏执狂患者——他对自己病症的描述与医学的判断贴合,而故事情节的发展也证明了他的偏执狂倾向。还有一类偏执狂的症状是玻璃妄想症,罹患该病的患者认为身体的一部分是由玻璃制成的,因此时刻担心自己破碎。比如,法国国王查理六世在发病时必须穿上特殊加固的衣服;16世纪时的一位荷兰病人从来不敢坐下,只因怕自己的玻璃屁股会坐碎。进入现代社会后,这种病症逐渐消失,但也存在少数患者,如钢琴家古尔德和霍洛维茨。以上各种偏执狂大多是带有谵妄的智识偏执,但19世纪文学作品则不局限于此。例如,在麦尔维尔的《白鲸》中,近乎疯狂地与抹香鲸缠斗的亚哈船长的偏执症状就不仅表现在智识上,还表现在情感上——因为受复仇情绪裹挟他才丧失了理智。同样的例子还有霍桑《红字》中的奇灵渥斯。这说明,人的智识和情感是互相影响的,不同类型精神病的区隔是模糊而且流动的。

接下来,李宛霖老师重点分析了医学和文学视域中偏执狂的高风险病因。19世纪的精神医学专家认为,遗传、性别、年龄、婚姻状况、教育水平和脑力劳动强度等都是会影响精神病发病的因素。具体而言,遗传的影响最为明显的,但并不固定。在查尔斯·布朗(Charles Brown)的《维兰德》中,宗教偏执狂维兰德杀害了妻子和孩子以证明自己对上帝的忠诚,而他的父亲也恰恰出于对上帝的愧疚死于自燃,但同为家族成员的妹妹并没有罹患偏执狂。性别角度来看,女性发病人数略高于男性。有趣的是,英国文学语境下精神病患者的典型形象是“阁楼上的疯女人”,而美国经典文学中偏执狂的角色更多是男性。李老师指出,出现这样的情形一方面在于女性普遍在美国文学作品中“缺场”,另一方面也与美国经典的形成过程有关。从年龄角度来看,偏执狂多发于中年之后,30-40岁是精神疾病的最高发时期。婚姻状况上,未婚疯癫患者多于已婚人士。但李老师也指出,这一现象可能存在隐藏的复杂因素,例如已婚疯癫患者在发病之后并不一定会被送到精神病院。人们还认为,高强度的脑力劳动以及重视智力开发、忽视情感的教育方式也容易导致精神病。因此,文学作品中有很多性格阴郁的学者型偏执狂形象。此外,无节制的饮酒、吸食鸦片等精神刺激物、突如其来的生活变故以及头部外伤等也被认为是诱发精神病的因素。在爱伦·坡的《黑猫》中,叙述者原本性格温和,但在酗酒之后为了杀死黑猫不惜砍杀爱人;而查尔斯·布朗的《埃德加·亨特利》中,克里希罗因横遭变故而致偏执,误杀了恩人的双胞胎兄弟,之后在担心和愧疚中失去理智,开始追杀恩人;而在罗伯特·伯德的《丛林中的尼克》中,内森·斯洛特因为头部受到重创成为偏执狂,不断猎杀印第安人。

除了个体层面的因素,偏执狂等精神疾病的发生也与社会文明程度有关。埃斯基罗尔认为,在欠发达的社会,偏执狂与迷信和性欲有关;在发达社会则与骄傲、野心和投机有关。因此,偏执狂可以成为人们了解社会发展程度及其道德风貌的一面镜子。自19世纪开始,美国人察觉到精神病与美国社会的密切联系。拉什指出,在美国,疯癫病患者自1790年以来一直增加。他将这一现象归结为野心与贪婪的对象物的增加,以及在追求过程中产生的强烈的情绪。在文学作品中,许多偏执狂的案例也和深层次的社会文化因素有关。霍桑《七个尖角阁的房子》中,罹患偏执狂的法官受到了家族遗传和资本社会滋生的贪婪与野心的双重影响。还有一类受社会因素影响的偏执狂表现为对科学的过分追求,代表人物有霍桑《胎记》中的科学家埃尔默和《拉帕奇尼的女儿》中医生拉帕奇尼的女儿。

一名制假发者按职业配假发,1810

来源:Wellcome Collection

之后,李宛霖老师谈到了偏执狂与犯罪问题。19世纪上半叶流行于美国的是洛克关于精神病人的道德义务的理论。他认为,人的自由意志可以控制其自身的行为,疯子并没有完全丧失理智,应该像普通人一样承担道德义务和法律责任。随着精神病人数的增加以及认识的不断深入,精神错乱抗辩(plea of insanity)开始增多。但这很少能够改变判罚结果,因为,被认定为精神病的条件十分严苛——包括偏执狂在内的部分疯癫被认为不足以影响一个人做出理性选择的能力。19世纪30年代之后,人们主张将精神医学的最新研究纳入司法体系,扩大精神病的司法范畴。与此同时,一部分反对者认为,这会削弱人们的道德责任感,破坏司法公正。这些争论催生出有关精神病认定问题的新准则,例如英国最高院的“麦克纳藤规则”。这样的争论也投射在了文学作品中,爱伦·坡《泄密的心》的行文像是罪犯的法庭陈词,作者将社会上热议的精神错乱抗辩、精神病症状是否可以伪装等话题以文学的形式推到了大众面前。

在讲座的最后部分,李宛霖老师重点介绍了精神病的治疗历程。19世纪以前,治疗手段通常是驱逐、禁闭和流放。虽然在文艺复兴时期,精神病患者得以短暂地自由流动,但就在17世纪大型拘留所建立后,疯癫病患再次遭遇排斥。18世纪出现了专为疯子设立的、带有医疗特征的收容所,但收容所对待病人的方式较为残忍——类似贝特莱姆(Bethlem)的精神病院以虐待病人而臭名昭著。19世纪后,随着精神病人数的增多,欧美社会更关注收容问题,但精神病院普遍条件简陋,且治疗方式仍以锁铐、关押、冷热水刺激等传统方式为主。在图克、皮内尔等人的倡导下,一场轰轰烈烈的精神病院人道主义革命在18世纪末出现。皮内尔主张“道德疗法”,并在自己负责的比塞特(Bicêtre)精神病院内率先实验,他除去病人的镣铐,允许他们在病区固定范围内自由活动,但也坚持对病人进行严格的道德管束,严厉惩罚不配合的病人。道德疗法在19世纪30至60年代的美国风靡一时,引发了一股治愈精神病的热潮,但由于只有很少一部分人真正被治愈,热潮逐渐消散。

19世纪的美国文学作品很少直接谈及精神病治疗的问题。以隔绝和强制为主的手段会加剧病情甚至导致谵妄与偏执,却是夏洛特·吉尔曼(Charlotte Perkins Gilman)的《黄色墙纸》传递的重要信息。小说女主人公被医生丈夫带到老宅实行休憩疗法,没有达到理想的效果。随后,女主人公将注意力转移到了房间内的黄色墙纸上,偏执地认为里面困了一个女人。从以上作品可以看出,19世纪美国文学对于包括偏执狂在内的精神疾病的关注以及精神医学话语对文学作品的渗透。美国作家们对偏执狂的刻画不仅体现了时下精神医学领域对这类精神病的认识,作家本人也参与到了公共医学话语的建构之中,佐证、补充或挑战了流行的理论。

评议环节

线上会议现场

评议环节,姜红老师指出,李宛霖老师的分享让我们了解到偏执狂是19世纪美国文化的重要问题和文学主题。她向我们提供的研究资料不仅有精神病学的文献,也有文学作品的集锦,使得多个领域的学者都可以从中受益。李老师的研究显示出文学和社会文化研究的密切关系,充分说明了跨学科研究的意义。

互动环节,李宛霖老师就英美文学中疯癫话题的异同、疯癫文学中作者与读者的互动、偏执狂在文学上或艺术上的修辞目的、美国文学涌现偏执狂形象的原因以及作家罹患精神疾病对文学创作的影响等问题一一作答。