2023年4月11日晚,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第98期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“明清中国的乐教与文学”。北京大学中文系助理教授胡琦主讲,北京大学中文系长聘副教授陆胤主持,文研院学术委员、北京大学中文系教授陈平原评议。

讲座伊始,胡琦老师首先介绍了本次讲座的主要理论背景。沈约在《宋书·乐志》中提到:

及秦焚典籍,《乐经》用亡。汉兴,乐家有制氏,但能记其铿锵鼓舞,而不能言其义。

被认为已经沦亡的《乐经》,构成了思想史上的“留白”,也正由于此种“阙”“佚”引发了自汉代以降对此问题的阐发和追溯,也提供了再建构的可能。本次讲座即以音乐知识的流传为核心,关注明清人如何“重构”古乐,及其背后的文学史、学术史问题。

一、音乐知识的流传:“许多度数都没了”

“古乐”知识的流传情况,《朱子语类》卷八十七的说法可为代表:

看《乐记》,大段形容得乐之气象。当时许多刑名度数,是人人晓得,不消说出,故只说乐之理如此其妙。今来许多度数都没了,却只有许多乐之意思是好,只是没个顿放处。

“许多度数都没了”“没个顿放处”等表述,显示出儒家在音乐知识的掌握和传承中,具体细节多付阙如的情况。分析其成因,大概有三个方面:

首先,虽然理学知识谱系中始终有“律吕之学”,但这些理论探讨未必能付诸实践;加之载体的局限,音乐技艺的记录和流传都颇困难;其次,儒家有关学问“本”“末”的观念,使具体技术知识相较精神名理更容易被忽略;第三,受到制度的影响,科举教育之下乐学同样难以被普遍重视。以明代为例,《明史·乐志》载:

吴元年(1367)……先是,命选道童充乐舞生……太祖御戟门,召学士朱升、范权引乐舞生入见,阅试之。太祖亲击石磬,命升辨五音。升不能审,以宫音为徵音。太祖哂其误,命乐生登歌一曲而罢。

尽管理论上礼乐乃儒生之务,但是学士却并不擅长辨音,朝廷礼乐实践中也不得不求助于“道童”。一般知识界与音乐的隔膜,由此可以想见。

明代地方社会的材料同样可以作为印证。如宣德四年(1429),江西新建教谕上陈礼部,反对生员供宁王府祭祀山川,称“预先演习,动经旬月,有妨学业。宜令于附近道观选道童充用”(《续文献通考》卷一〇四)。弘治十年(1497),黄州知府卢濬“特延南京神乐宫羽流某至,拣民间童儿十许辈,教演几三月,奏者、舞者弗复乏。而丁祀时,洋洋然,于于然,声容骇然于人耳目间矣”(弘治《黄州府志》卷八)。这些记载反映出,儒家的礼乐实践,在现实中与举业不协,受重视的程度自然有限;因此,在面对现实需求时便不得不从被排斥的“异教”中寻找胜任之人。礼乐观念与实践间的张力,于斯亦可见也。

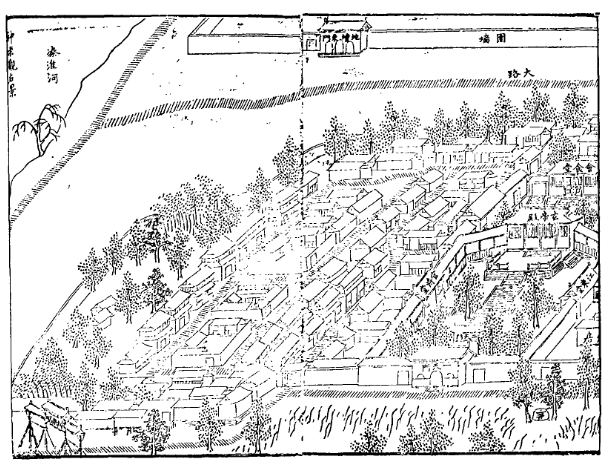

▴

《金陵玄观志》卷十三载神乐观图

《续修四库全书》第719册影印明刻本

二、歌诗:明儒之乐教实践

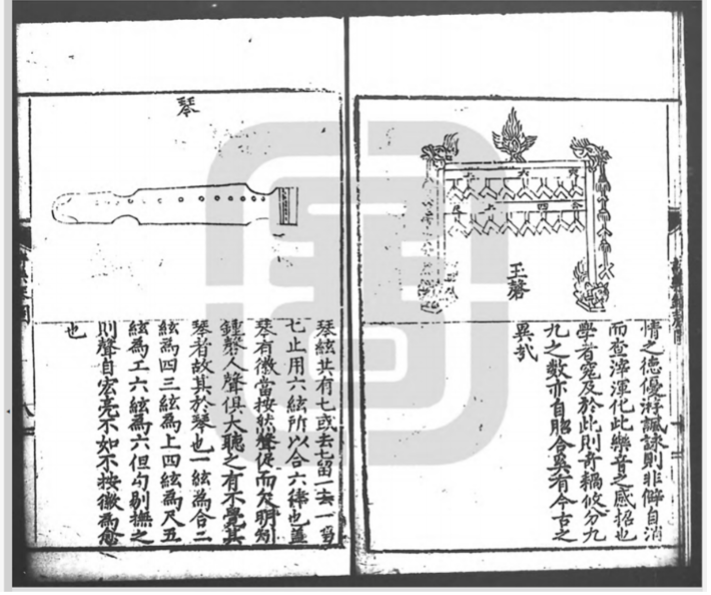

明代文学复古派为一大宗,其诗学理论中亦蕴含着对音乐性的追求。例如李梦阳《缶音序》中著名的论述“诗至唐,古调亡矣,然自有唐调可歌咏,高者犹足被管弦;宋人主理不主调,于是唐调亦亡”,便是明显的例子。具体而言,尚“古”之风流被于诗韵、体式、声情等诸多方面。此外,从官方礼乐到民间俗曲之领域,“复兴古乐”也是重要的思想潮流。近年来,张健、平田昌司、李舜华等先生分别从诗学、语言学、曲学及乐学等角度考察相关议题,为后来的研究开拓了方向。概括言之,李东阳、李梦阳、谢榛、许学夷、赵宧光、王夫之等文人,冷谦、张鹗、李文利、韩邦奇、朱载堉等音乐家,陈献章、湛若水、魏校、吕楠、王守仁等理学家,各以其不同方式,共同建构起明儒“复古乐”的理论和知识光谱。对理学家而言,复古乐的应用场景则与礼乐教育密切相关。“歌古诗”的功用大致如下:

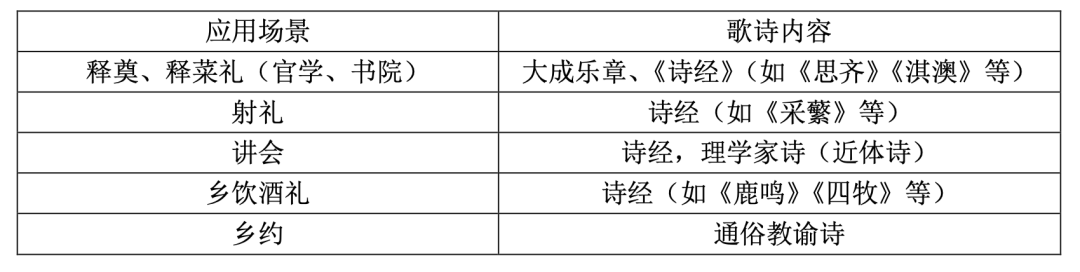

▴

吕楠《诗乐图谱》载玉磬图、琴图

国家图书馆藏嘉靖刊本

理学“乐教”比较集中兴起于正德、嘉靖间,最具代表性的是王守仁在赣州社学(1518)的主张:“凡歌诗,须要整容定气,清朗其声音,均审其节调……每学量童生多寡,分为四班,每日轮一班歌诗,其余皆就席,敛容肃听。”实际上,其他理学家如丘浚、湛若水、魏校、吕楠等也都将歌诗作为教育学生的重要手段,推行于国子监、地方学校、书院等不同教育层级,涉及的地域也较多元。

由于要付诸实践,理学家对歌诗内容、形式都有具体的讲求。讨论这一问题,可举广东学政魏校为例:

午学……分命诗章,各以簿抄写,字要端楷,有善书者录之。其诗或《诗经》,或律诗、绝句,择其得情性之正、音律之和者。年小者代写。

写毕,教以歌咏,务令庄敬和平,明白通贯。歌风雅者,用正音;歌律诗之类,或正音、或越吟。(《庄渠遗书》卷九)

从以上具体、明确的教授过程可见,诗教(乐教)不仅是歌咏行为,首先要成读成诵;“歌咏”分为“正音”与“越吟”,分别适用于不同的文体;同时,教育者关注的是“声容”背后的道德陶冶。同样值得注意的是,魏校还规定:

不习科举之业,愿学乐歌诗者,除坐斋日外,命其午后常至本学后馆学习。

可见魏校也注意到科举制业与古音乐学之间的张力;而伴随文化普及,一些不志在科举的生士,可从“学乐歌诗”中获得一些成就。

▴

魏校像

《吴郡名贤图像赞》卷七

道光九年长洲顾氏刻本

“歌诗”之法既成,非特可以在各种典礼活动中“行礼如仪”,更重要的功能则是配合理学家的身心修养。如嘉靖五年(1526)暮春,王阳明携弟子登香炉峰,至山顶后命弟子歌诗,众人“皆喘息不定”,或歌一句,或咏一章,惟阳明“复自歌,婉如平时”。嘉靖十三年(1534),吕楠离开山西解州,当地士人饯送之于静林寺,诸生于寺中潮海殿献酒,“仍歌《鹿鸣》《四牡》《皇华》诸诗”。其中有一位“年已踰三十”的王举善“亦列歌行”。吕楠感慨云:

此生教之歌诗时,年方弱冠尔……举善年已长大,勇出高歌,与少者同列,不以为嫌,当其所造,虽古浴沂之子不可及乎!

可知歌诗一般多被视为教育童子之法,但成人亦可继续“高歌”言志,展现修道问学之功。歌诗活动,在理学师弟“从游”之时,也颇得用武之地。

在明儒此类歌唱活动中,其具体技术法度如何?理学家所需要的音乐知识是如何获取和传授的?这是另一个值得探讨的问题。实际上,中国传统的演唱亦有律吕谱流传,但学者对其可靠性或有争议,对古歌的重新建构即多由此生发。朱熹《仪礼经传通解》中收录了相传是“开元遗声”的歌诗谱,但对其唱法,朱熹却并不认同:

窃疑古乐有唱、有叹。唱者,发歌句也;和者,继其声也;诗词之外,应更有叠字、散声,以叹发其趣。故汉晋之间,旧曲既失其传,则其词虽存,而世莫能补,为此故也。若但如此谱,直以一声叶一字,则古诗篇篇可歌,无复乐崩之叹矣。夫岂然哉?

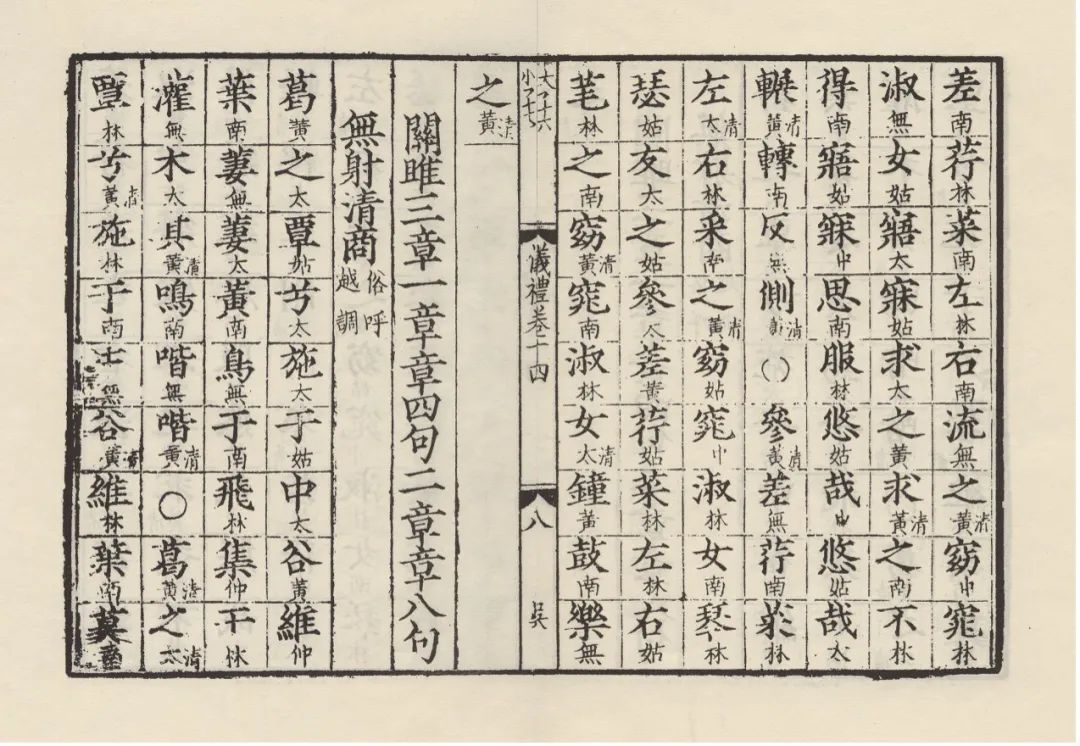

▴

《仪礼经传通解》中收录南宋赵彦肃《风雅拾贰诗谱》(开元遗声)

中华再造善本丛书影印宋嘉定十年刻元明递修本

朱熹根据自己的理解推测,一字一音的简单方式无法全面呈现古代音乐的细节。但他只是存疑,认为“应更有叠字、散声”,并没有给出具体的答案。明代李东阳质疑世俗流行的唱法,指出:“比尝听人歌《关雎》《鹿鸣》诸诗,不过以四字平引为长声,无甚高下缓急之节,意古之人不徒尔也。”(《怀麓堂诗话》)在强调文字之外的音节之趣方面,与朱子是一致的。至魏校,则试图具体探讨朱熹所称“散声”是应当如何实现:

此天籁所以混融也。散声多者不可损,少者不可益,天然而然。或传开元诗乐,直以一声叶一字,文公深疑之,此殆神解。谨奉《采蘋》谱一篇,试求知音者,布之八音,何如何如!

昔者见甘泉咏歌,一高则必一下,非复天然。浙中翻曲调为歌调,则又出之以人矣。惟陈元诚歌声,若出金石,聂双江闻之,不觉叹曰:“是真足以动天地、感鬼神矣!”斯人心学渊悫,故其发声自然庄重从容也。古乐妙在散声。文公谓乐绝不可复谱者,正惟此失其传耳。每见元诚咏歌,或一字具三四散声,或半声,或全无散声者,皆天然而然,不容损益。

魏校继承朱熹之说,反对一字一音、一高一下,以“天然”为理据,提倡古乐“一对多”字声关系。他欣赏同时人陈元诚的咏歌之法,将演唱中的“散声”视为“兴古乐之机”。

从今天的角度来看,我们固然可以魏氏之说存在“文献无征”的不足,但这恰恰体现了明儒对“失落”的古乐的知识构建方式,即从想象的“自然”理念出发,与当时演唱实践相结合而作出推测。值得注意的是,朱熹、魏校等学者关于“散声”的强调,与北宋元丰三年(1080)杨杰《上言大乐七事》的理念形成了对立:

今歌者或咏一言而滥及数律,或章句已阕而乐音未终,所谓歌不永言也。请节其烦声,以一声歌一言。

杨杰认为“一字数音”是“烦声”;而散声之说,则以“一字多音”为古法、天然,体现了对“古乐”的不同理解,实以回溯“远古”、革新“近古”的差异化想象作为理据。

魏校与陈元诚的歌诗之法,目前尚未发现留存之歌谱,难以考知其详。传世文献中较为成熟、存有图谱的歌法,则主要有“九声-四气”、“七声”和整合二者形成的“十二声”等系统。以“九声-四气”为例,如王阳明有以春夏秋冬“四气”为序的歌法。阳明弟子朱得之《稽山承语》称“歌诗之法……其节奏抑扬,自然与四时之叙相合”,尚属简略。至《华阳明伦堂会语》记王畿语,则更为详细,不但提到王阳明以四时为“按歌之节”,还提到其中寓意“生长收藏”的意蕴:

至阳明先师,始发其秘,以春夏秋冬、生长收藏四义,开发收闭,为按歌之节,传诸海内,学者始知古人命歌之意。

可见彼时王阳明的歌法已经有一定影响力了。万历三十五年(1607)成书的《虞山书院志》,载有“阳明先生歌法”和“白沙先生歌法”,大致上是以“平,舒,折,悠,发,扬,串,叹,振”九种声法为主要内容,分别又与春夏秋冬“四气”相对应,如平、发为春,舒、扬为夏,折为秋,悠为冬之类。或当是阳明之法经过后学增补解说而形成的完备歌谱,显示出知识由简至繁的层累。

虞山歌谱,相对于阳明后学语录之记载,其较大的变化在于“春夏秋冬”从对每一句的描述细化到每一个字,更为细密。如果从文学的角度看,可以发现此歌法实与近体诗的格律相配合,用“出气”和“入气”的交替对应诗歌的平仄交替,表现近体诗的格律节奏。近体诗中以“黏”串联前后两联,歌法中也有过渡声法“串”,用意略相仿佛。换言之,此种歌法乃是格律诗法通过音乐形式的表现。将其用于七言绝句或律诗,大抵是一字对应一种声法;用于《诗经》四言体的演唱,结构模式亦与七言近体相类似,就不免要一字对应多个声法了。

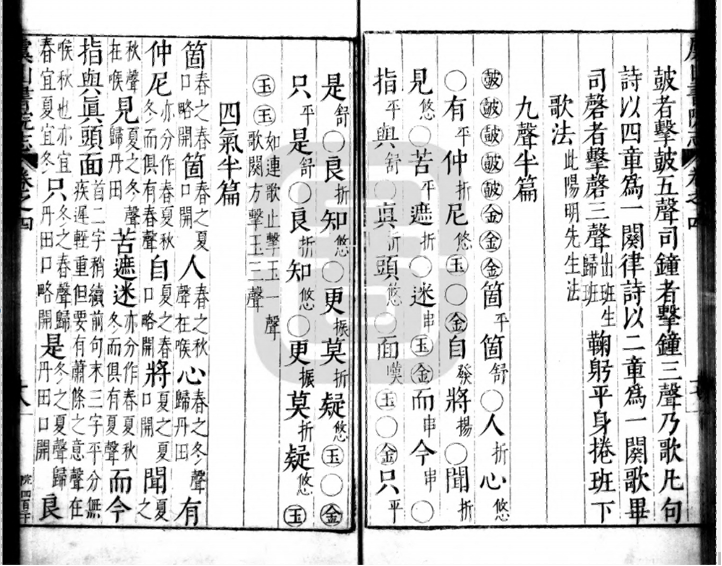

▴

《虞山书院志》卷四载“阳明先生歌法”

国家图书馆藏本

理学家不但“致君尧舜上,再使风俗淳”,他们的眼光还向“下”追求雅俗共赏。如在虞山歌谱中,诗经、七绝、通俗教谕诗皆用同一套歌法演唱,鼓、钟、磬配乐亦同,潜在也折射出以“今”释“古”的趣味。

明代学者做的另外一种尝试相对更重文献依据,即从经学的角度、从《礼记》中寻找失落的歌法。《礼记·乐记》师乙答子贡之语:

歌者,上如抗,下如队,曲如折,止如槀木,倨中矩,句中钩,累累乎端如贯珠。

这种描述,在早期的经学传注中已对其有所阐释,明代以前如陈旸《乐志》、张炎《词源·讴曲旨要》亦有所记录,但并不系统;明人则将其发展为一套完整的歌法,且其发展也经历了从嘉靖十四年李文利《大乐律吕考注》解释《礼记·乐记》之经文,到万历五年章潢《图书编·歌法述》引“孙氏如皋”歌法的演变过程。这一建构的要义在于表现声音的折转,即“转声”,如张载称“歌只是永其言而已。只要转其声,令人可听”,李文利提出“曲-转声,倨-折转,句-周转”,孙氏有“曲-宛转,倨-折转,句-周转”等;这一流脉演进至清代学者,则将经学的七声系统和心学陈白沙、王阳明的九声系统整合,出现了十二声、十六声等更复杂的歌法。

与此同时,音乐史中的律吕传统同样未曾中断,只是其与歌法的解释完全不同:歌法的解释描述的是发声和出气的方法,并不涉及具体的音阶;而律吕法则是一字一音,有音阶的规定。

实际上,不同的系统或多或少都在实践朱熹“一字多音”的构想,包括散声、九声歌法(歌《诗经》)、七声歌法、十二声歌法、十六声歌法等。九声-四气系主要关注诗句的起转和诗篇整体的结构;突出“转声”的七声系,营造出来的音乐美则必然是超过一字一音、一字一顿的。在不同的实践中,我们会发现歌法对实用性、审美性的重视,超过了考据学意义上“考古”。在儒学内部“歌法”知识的积累过程中,有着“踵事增华”“整齐故事”的变化,后人会将先辈学者的学说不断细节化,用比较规整的理论支撑起原本比较零散的谱系。刘宗周云:“这声气自然而然,岂是强安排者?今梨园传奇皆然,阳明亦有所本。”这大概便是他们所认为的“自然”所在,并非严格考证先秦古乐的原貌。

三、诵书:“小技”何以成学?

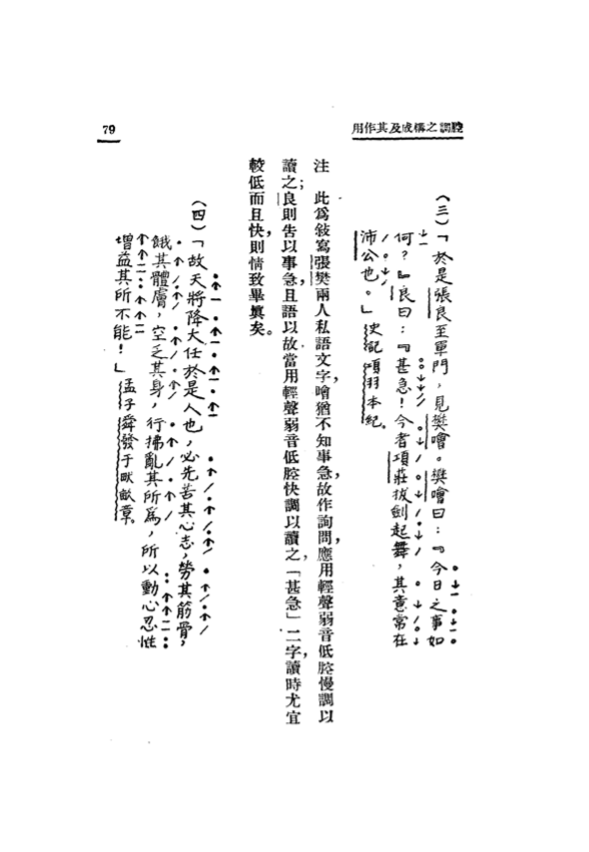

▴

左:黄仲苏照片,《南方年刊》1939年第2期。

右:《朗诵法》书影,开明书局1936年版。

首先需要厘清的是古代的“诵读”的不同形式与功能。《周礼》云:

倍文曰讽,以声节之曰诵。

可见,“诵”之要义,在于有一定的声音节奏表现。归纳言之,“诵读”功能有三,首先是记忆功能,所谓“如瓶泄水,不遗一字”;其次是理解功能,在停顿、语气等要素的安排中,促进对文章内涵的理解,也更清晰地显现出文本的审美特征;第三是修养功能,即在唇吻呼吸之间“涵养性情,振荡血气”。后两者都与文本的声音节奏有关。

明清人对文章节奏的关注与八股举业的刺激有密切关系,如吴默(1554-1640)的“声调法”帮助学生寻找八股文中的节奏:

发笥中出小木鱼一器暨文十篇,命生熟读,亲以木鱼击而调之,期必合音,如引觞刻羽。

梁章钜《制义丛话》亦载阮元称“近人之读时文者,谓之唱文”等,并节选出八股文精华之“比”,高声诵读等,皆反映出清代诵读甚至演唱八股文的风气。而桐城派特别强调“诵读”,原因可能在于其将节奏和诵读作为文本和非文本的分野,也即界定文学的方法;由此,“诵读”便成了一种理论问题。

▴

主讲人胡琦老师在讲座现场

值得注意的是,清代文人学者关注文章节奏背后,体现出用“可读性”重塑“文”之定义的倾向。如刘师培总结清代文学发展之大势,便批评“以注疏为文,可笔于书而不可宣之于口,以其无抗堕抑扬也” (《论近世文学之变迁》)。换言之,没有声气,便不是“文”。

“可读”的文章,要求将文字还原为言语,音节可分析,并可以通过性情、音节之统一得到呈现:文章有“文气”,则具备了可读性。如姚鼐云:

文字者,犹人之言语也,有气以充之,则观其文也,虽百世而后,如立其人而与言于此;无气,则积字焉而已。意与气相御而为辞,然后有声音节奏高下抗坠之度,反复进退之态,采色之华。(《答翁学士书》)

文章不同于文字(视觉能指)的堆积,而有另一重“声音”世界为其本质,这是“可读”的逻辑前提。清人之论诵读,类皆注重形式细节,并非笼统肤论。如刘大櫆强调“虚字详备”,可以使“作者神态毕出”(《论文偶记》)。李兆洛则拈出“句读”作为“文气”前提,以为“句读即其辞气云尔。辞气得,则诵其文如闻其语”,将诵读“缓急、出入、周疏、迟速、高下”比附并归于乐之“曲直、繁缛”,认为“古人诵诗,即以学乐”,诵读亦古乐之一端(《钱子乐十三经断句序》)。陈用光则直接指出“昔夫古乐之存于今者希矣”,而“古乐无以求,求诸文则足以当乐”,并提出将古文辞作为古乐之大成(《与鲁宾之书》)。在晚清文家看来,《周易·文言》《论语》《左传》皆能够追溯至风诗“长言永叹”的传统;用“抑扬抗坠”来统摄整个文学史的脉络,由于“诗为乐心,文宣乐旨”,文学便成为音乐的变形。(《藻川堂谭艺·唐虞篇》)

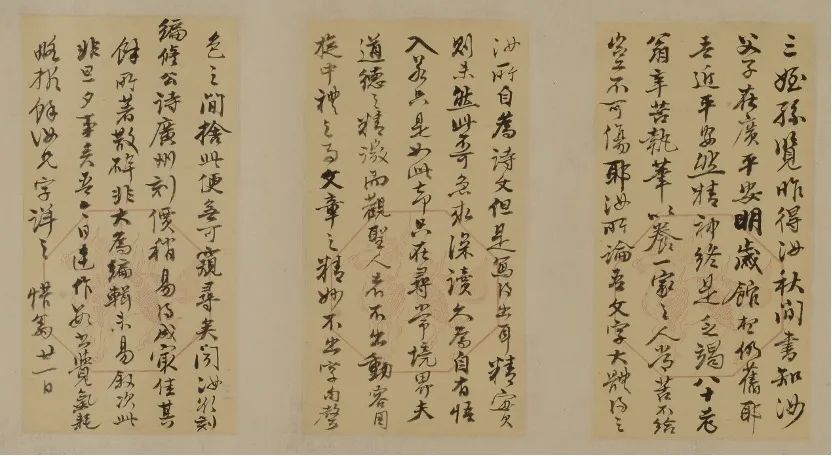

▴

姚鼐《与石甫侄孙》书札,中云“文章之妙,不出字句声色之间”。安徽省博物院藏(感谢安徽大学卢坡老师惠赐图片)。

参见卢坡、黄汉整理《姚鼐师友门人往还信札汇编》,凤凰出版社2022年版。

总而言之,明清中国的“乐教”包括歌诗、诵书、演剧等多元形式;作为乐教理论基石的“度数”知识,有些通过释古得来,有些号称承古而来,实则为一种重新建构的音乐知识,这些技术的细节又与现实关怀密切关联,并非严格意义上的古乐“复原”。研究乐教与文学之关系,或能促使我们的考察方式从“文学史”(History of Literature)转换为“历史中的文学”(Literature in History)。文学的行动(包括歌诗和诵读)实际有其特定实践情形与历史现场,关注文学谱系的建构与编织以及历史现场中的文学行动、传承,可以为我们认识传统的文学史和思想学术提供一个新的视角。

评议环节

评议环节,陈平原老师认为,儒家的乐教不是一个纯粹的音乐问题。传统中国的知识传承以文字为中心。南宋郑樵已对诗学中重“义”而遗“音”提出批评。降及明清,图像、声音等总体上也远不如文字资料保存得完备丰富。为什么所有的知识都要以文字来承载?理想中的“左图右史”“诗乐合一”为何难以实现?背后涉及政治文化背景的问题。文字作为载体,能够更好地实现大一统国家的承续;倘若以声音为中心,就会碰到不少困难。在这个意义上,文字与声音被悬隔开来。例如,一个潮州人讲方言,读书学习没有障碍,但到了北京如何交流?这就产生了问题。以文字为中心的科举考试及其知识传承,可以将广大国土上各地的读书人统合起来,这是其占据主流的一大因由。

▴

评议人陈平原老师(左)与主持人陆胤老师(右)在讲座现场

第二个方面是儒家传统中“道”和“术”的关系问题。我们可以发现,中国历史上在官学、书院之外,“文学”并不需要设立专门的学校——因为所有读书人都要学习文学。相反,音乐、算数等各种技能,则都有待专门的传授。就音乐而言,佛乐、道乐各有其传承,但是儒家的音乐是何种面貌?我们一直不太清楚。今天的报告,通过王阳明等明代儒者的例子,尝试呈现了这方面的情况。但也需要注意,这些明清儒者大倡乐理、乐教,其中有多少可以实用,又有哪些属于“纸上谈音”?这应当有所辨析。因为音乐本身就是需要“体会”的,只用文字说明,终有间隔。张鸣老师在中文系讲授宋词,最受大家期待的就是对《白石道人歌曲》的复原演唱。明人对《诗经》的演唱,有多少可以恢复?要想更好地解决这一问题,研究者也需要努力通过实际演唱的方式,为今天的听众呈现古人所说的歌法究竟如何。换言之,文史研究应注意在文献梳理的基础上,把实践和技艺的因素带进来。1917年到1921年吴梅在北大讲授戏曲,还可辅以表演;后来我们的专业性越来越强,对这一方面有所忽视。台大中文系的学者,从张敬到曾永义、王安祈、沈冬,则有能唱能演的传统。曾永义先生曾经按照昆曲、京剧的体制创作了几个剧本,在舞台上演出,都能够合辙演唱。今天我们有专门的音乐学院、戏曲学院和综合性大学中的艺术院系来处理音乐演唱的问题,留给中文系的就只剩“文字”,不能不说也有些遗憾。今天讨论的明儒歌法,如果请教音乐学的专家,判断其中哪些可行、哪些是理论的配合与整齐故事,应该能获得更深入而亲切的体会。另外,也应该注意“文坛”和“歌坛”的关系,可以尝试与戏曲研究对话,探讨当时的歌诗与南戏、昆曲等表演是否存在联系。

关于古文的诵读,比较受学界关注的是唐文治的“唐调”,曾录有唱片,例如“燕赵古称多感慨悲歌之士”,一句中声音有几次转折,意思有几重变化,都处理得非常精微。程千帆先生的古文吟诵也有录音流传。老一辈先生读书之调各有不同。陈老师提到,他父亲接受的便是私塾教育,跟着老儒生读书;晚年在家吟诵唐诗古文,有一个基本的腔调,但主要还是根据自己对文章意义的感觉,拖长缩短,抑扬顿挫,很大程度上是即兴的。换言之,中国传统的吟诵,有大概的“调”,但没有跟西方乐谱一样固定的“谱”;应该是按照一定的节奏,根据每个人对文本的理解体会、自身的声音条件、一时的心境等加以吟唱发挥。此外,方言与音乐的配合往往各有特色,也需要纳入考虑。在现代中国,演说的技术与朗诵有直接的关系。陈老师即将出版的新著《有声的中国:演说的魅力及其可能性》中会讨论朗诵与演说的问题。近现代演说术被介绍到中国,也有许多天花乱坠的理论,但真正切于实用的,主要有两个要素:一是姿态,包括眼神、手势、脚步等等,第二是用声,即发声方法的控制等,这与朗诵法的形成有关联,还可以进一步研究。总之,探讨明清中国的乐教,需要辨析其中“道”和“术”两个层次。“道”的问题,可以纯作理论探讨,“术”的问题,则需要尽量为之复原。

陆胤老师则指出将文学批评史与士人生活史结合乃是本次讲座在方法上的最大特点,从祭祀仪节、书院讲会等层面观察歌法的运用,可以为文学研究打开更多面向。“歌诗”和“诵书”二者应有所区分。“歌诗”与典礼有关,志在恢复古乐。“诵书”则主要是一种日常读书法,“不歌而诵谓之赋”,诵和歌是有区别的。王阳明提倡以歌诗习礼为教,恰恰是批判“记诵之学”。陆老师强调,吟诵的范围从韵文延伸到散文的史书、古文,在没有音乐性的文本中寄寓音乐性,这是一个非常重要的突破。近人吟诵旋律较为随意,甚至会吸收一些民间音乐的成分。要之,吟咏为一种“为己之学”,不能沦为“为人”的表演。

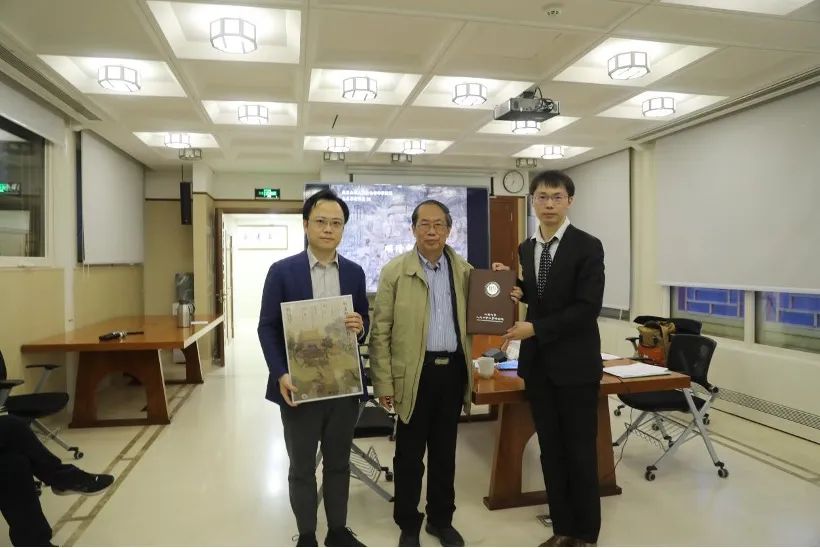

▴

陈平原老师为胡琦老师颁发聘书

提问环节,与会学者与现场听众就明清时期的楚辞诵读、“一字一音”与古乐本义、音韵学对诗歌的影响、方言与歌吟、诵读的育人功能、吟/诵/歌之别等问题展开了讨论交流。胡琦老师表示,文学与乐教的问题牵涉甚广,本次报告只能说是“众声喧哗”中的“只言片语”,期待今后能有更多不同层面、角度的个案考察和理论探索,推动有关研究走向深入。