2023年4月20日晚上,由文研院主办、兴证全球基金支持的“未名学者讲座”第99期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“戏剧去魅——试论席勒悲剧理论与创作中的一个核心观念”。北京大学外国语学院助理教授毛明超主讲,北京大学外国语学院讲师卢白羽主持,北京大学外国语学院教授谷裕评议。

本次讲座以西方戏剧理论中对于“幻象”的探讨为切入点。需要注意的是,“幻象”并不对应一个固定的德语概念,而是指称一种戏剧构思,即在17到19世纪,随着戏台与戏剧模式的演变,戏剧中的情节架构、人物话语,乃至舞台布景均逐步以尽可能具象地表征真实世界为目标,德语戏剧理论争鸣中的“Schein”“Täuschung”“Illusion”等词汇均是在描述这一现象。然而,这类蕴含着自然主义戏剧萌芽的幻想剧,同时也引发了广泛的美学与诗学探讨,而席勒就是其中的重要人物之一。本次讲座就以席勒对幻象剧的反思为线索,探究他对于戏剧本质的理解。

一

在讲座的第一部分,毛明超老师介绍了启蒙时代的戏剧幻象。首先需要澄清的是,何谓戏剧中的幻象,以及幻象具备何种作用。毛明超老师指出,幻象是与真实相区分的、不具有实存性的、由艺术家所创造的现象,而这也是戏剧的实现形式。从亚里士多德《诗学》中对悲剧美学效果的定义出发,悲剧应当呈现历史的或然性,而舞台上的幻象则应激发出观者恐惧、怜悯等情感,最后实现对情感的净化。因此,幻象是戏剧本身的艺术特质,也是戏剧实现其情感效果的需要。

▴

Porträt von Friedrich Schiller

Anton Graff, 1791

▴

Hamlet,Horatio, Marcellus und der Geist

J. H. Füssli, 1780-85

然而在启蒙时代,随着世界图景的自然科学化,神话首先开始被祛魅。正如席勒在1788年写下的《希腊众神》(Die Götter Griechenlandes)一诗:

Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen,

seelenlos ein Feuerball sich dreht,

lenkte damals seinen goldnen Wagen

Helios in stiller Majestät.

[...]

Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne,

Alles Hohe nahmen sie mit fort,

Alle Farben, alle Lebenstöne,

Und uns blieb nur das entseelte Wort.

现代学者解释,太阳不过是

没有生命的火球,在那儿旋转,

那时却说是日神赫利俄斯,

驾着黄金的马车,沉静威严。

……

他们回去了,他们也同时带回

一切至美,一切崇高伟大,

一切生命的音响,一切色彩,

只把没有灵魂的言语留下。

(钱春绮 译)

正如希腊诸神被纳入自然科学体系,赫利俄斯的神迹被科学化地阐释为天体的自转与公转,在启蒙时代,戏剧幻象的奇异世界也开始受到了质疑。1742年,德国启蒙诗学代表人物戈特舍德(Gottsched)在其第三版的《试论批判诗学》(Versuch einer Critischen Dichtkunst)中就曾说:“这个世界早已经过深刻的启蒙,没有什么比像另一个堂吉诃德一样把发生的一切当成魔法更显头脑单纯的了。”

这也是席勒对歌德戏剧《哀格蒙特》(Egmont)的批评。在这部剧结尾,歌德让身陷囹圄的哀格蒙特置身幻境:牢墙蓦然打开,自由女神以哀格蒙特女友克莱尔辛的形象降临,手执象征自由的挂着帽子的长杆,又指着象征团结的箭束,为睡梦中的哀格蒙特带上象征胜利的月桂冠,在观者对悲剧角色的共情即将达到高潮之际引入一场神显。在作为戏剧批评家的席勒看来,这一舞台设置打断了共情所要求的连贯性与相似性,将观众带入“歌剧世界”,“直视梦境”,而阻断了原本拟真的舞台效果。

启蒙的世界观不能容下魔法、神迹,连《哈姆雷特》中的先王鬼魂也同样失去了其赖以发挥戏剧效果的基础。在席勒于1787年发表的《唐·卡洛斯》(Don Karlos)中,主人公西班牙储君唐·卡洛斯试图借助传说,假扮前任皇帝的鬼魂逃出宫廷,前往尼德兰投身独立运动,但却未能瞒过菲利普二世。后者见到鬼魂,思考了一番后对官员说:

Laßt meine Garden unter

Die Waffen treten und jedweden Zugang

Zu diesem Flügel sperren. Ich bin lüstern,

Ein Wort mit diesem Geist zu reden.

让我的卫兵

全副武装,禁止一切人进入

厢房。我倒是很有兴趣,

与这个鬼魂说上一两句话。

由此可见,在十八世纪晚期,鬼魂已不再拥有理所应当的存在空间,其显现也已不再具有像《哈姆雷特》一般不言自明的艺术效果了。

二

在讲座的第二部分,毛明超老师讲解了席勒的悲剧诗学。他从门德尔松与莱辛关于“舞台幻象”的讨论入手,将之与席勒的悲剧理论比照研究,指出戏剧从追求角色与观众的相似(幻象的基础),变为了强调角色与观众的距离(反思的基础),同时,戏剧的目的也从追求共情,变为了强调个人精神的独立与自由。为了阐述上述过程,首先必须研究的问题是,如果启蒙时代不能接受幻象,那么为何观众依然喜爱戏剧,为何假的悲剧却能激发起真的情感共鸣?

门德尔松(Mendelssohn)在1757年《论对意向的控制》(Von der Herrschaft über die Neigung)的附录《论幻象》(Von der Illusion)中为戏剧辩护称:“如果一种模仿有着如此多和原型相似的成分,以至能够使我们的感官至少在瞬间相信看见的是原型本身。我就称这种欺骗为一种审美的幻觉(ästhetische Illusion)……一种模仿若要美,它必须引起我们的审美幻象;但上层心灵力量必须确信,这是模仿而非天然实物本身。”亦即,在这个过程中,观者经历了两重判断,首先观察到艺术及其所呈现的实在事物之间的相似性,之后又意识到艺术并非真实,并在这种确证中感受到愉悦。

▴

The Shipwreck

J. M. W. Turner, 1815

然而莱辛(Lessing)并不认可上述辩护。在给门德尔松的回信中,莱辛认为,悲剧所激发出的不快情感之所以会让我们感到愉悦,是因为我们有着与舞台人物相同的情感体验,却不必经历相同的痛苦,这也是莱辛的共情诗学的核心理念。此后,他在《汉堡剧评》(Hamburgische Dramaturgie)中再度提到了这一问题:“(戏剧诗人)想迷惑我们,并通过迷惑来感动我们。”此处的“迷惑”,与门德尔松所说的“相似性”类似,即塑造一种替代性的现实,但这已不限于舞台情节与现实情境的相似,而更多着眼于舞台人物与观者之间的相似:“一句话,当作家把他(悲剧人物)描写得跟我们一模一样时,恐惧就从这种相似性里产生:我们唯恐自己的命运很容易跟他的命运相似。”而恐惧在莱辛的悲剧理论中是指向自身的共情。因此,莱辛指出,悲剧诗人应当尽可能避免向观众揭示戏剧的虚构特质,或门德尔松所说的戏剧在真理上的缺陷,而是应让观众尽量长时间地信以为真。总之,悲剧作为对现实行动的模仿,始终处于真实与虚构的张力之中,而市民悲剧以激发同情为目标,其所秉持的诗学原则要求观众对角色的共情尽可能最大化并且免于中断。因此,戏剧诗人应使角色与情节贴近观众,并避免使用超脱观众生活经验的种种奇幻元素。

但是,席勒的悲剧理论与莱辛的共情诗学又有所区别。在1793年所作的美学论文《关于崇高》(Vom Erhabenen)中,席勒写道:“只有当痛苦只是一种幻觉或虚构(Illusion oder Erdichtung),或者(在现实中发生的情况下)不是直接呈现在感官上而是呈现在想象中时,它才能成为审美,并引起一种崇高的感觉。……即使在最剧烈的情感中,我们也必须将自己与正在受苦的主体区分开来,因为一旦被表现的痛苦变成了切肤之痛,精神的自由就会丧失。”亦即,不是切身感受到的痛楚,而是痛楚在主体想像中的再呈现,才作为艺术创作而成为了审美对象。可见,席勒的悲剧美学并非建立在真实与戏剧之间的相似性上,而是建立在二者之间的区分或距离上,但这一距离并非物理的、而是主体性的,即在共情的同时抽身而出,在情境的相似性中辨识出主体与舞台的不一致性与超越性,并由这一反思体悟个体精神独立于感性悲苦的自由。由此,作为幻象的戏剧在塑造幻象的同时,成为了造就具有辩证结构的“崇高”美学的逻辑起点。

三

在讲座的第三部分,毛明超老师进一步讲解了审美表象与现实的分野,并阐述了席勒在悲剧中对目的论历史观的去魅。在1793年的《论激情》(Über das Pathetische)一文中,席勒指出,表现单纯的痛苦从来不是艺术的目的,而是达到艺术目的的手段。艺术的最终目的是表现超感性之物,也即在人们经历情感震动之时,能够生动地体会到道德不受自然法则约束的独立性。同理,悲剧艺术是为了让我们在情绪激荡的同时,借助一种观者与舞台角色二分的反思,去确认自身在道德上的独立,以及获得由此所实现的自由。在《论崇高》(Über das Erhabene)一文中,席勒再次强调了这一观点:“因为它(角色所经历的‘人为的不幸’)是想象的,我们心绪中的自主原则就有维护它的绝对独立性的余地。”

▴

Hamburgische Dramaturgie

Gotthold Ephraim Lessing, 1769

由此可见,在席勒的悲剧美学中,戏剧所呈现的舞台幻象不再以毫无保留的共情为目标,甚至应避免全然沉浸于其中。戏剧幻象应揭示自己的艺术特征,也即承认这种幻景的虚构,同时以舞台上所表现出的痛苦为契机,转向观者心中的精神世界,以此确保精神能够从中独立,并完成对舞台幻象的超越。

这一点也可以在《华伦斯坦》(Wallenstein)和《审美教育书简》(Über die ästhetische Erziehung des Menschen)当中得以确证。席勒1791年在《华伦斯坦》的序言中写道:

Ja danket ihrs, daß sie [= die Muse] das düstre Bild

Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst

Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft,

Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein

Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt,

Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.

是啊,请诸位感谢她(即缪斯)把真实的阴郁图像

幻化进艺术的明朗王国之中,

真诚地亲自破坏

她创造的幻象重重,

不用它的形象来取代真实,欺骗公众,

生活严肃沉重,艺术欢快轻松。

(张玉书 译)

此前所设想的舞台幻象,要让观者沉浸于其中而不自知,以此实现共情。而席勒在诗中却说,舞台沉浸的幻象要由舞台亲自来打破。同样,在《审美教育书简》的第二十六封信中,席勒也说:“只有当假象是正直的(公开放弃对实在的一切要求),并且只有当它是自主的(不需要实在的任何帮助),假象才是审美的。”席勒在此严肃地指出,艺术的假象不依赖于现实、不奢求取代现实,甚至要和现实划清界限,也即,我们在舞台上所塑造的假象,不再要求取代观者所正在经历的现实,而是要在虚构之中用艺术手段解构虚构,拒绝用艺术的幻象取代现实,使得艺术在与现实的分野中确证自身的独立,即“审美自律”这一魏玛古典文学的核心美学原则。

回到《华伦斯坦》三部曲,毛明超老师指出,在这部剧中舞台依旧是幻景,但又在不断打破这种幻境。可以说,《华伦斯坦》是一部“去魅剧”,是对剧中人物的和平愿景、卡里斯玛与历史乐观主义的去魅。在军营中长大的皮克洛米尼(Piccolomini),一直向往和平归家,但在最后战死沙场;华伦斯坦自以为能凭借个人超凡魅力统御大军,却遭到服从守旧皇权的部队的哗变。更重要的是,剧中角色对于遵循理性、线性发展的进步史观的信赖,也被戏剧本身无情打碎。特克拉(Thekla)在得知爱人皮克洛米尼战死沙场后,吟唱道:

– Da kommt das Schicksal – Roh und kalt

Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt

Und wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde –

– Das ist das Los des Schönen auf der Erde!

这时命运来临,粗野而冷酷

抓住我朋友娇柔的身影

把它扔到战马的铁蹄之下

这就是世上美好事物的命运!

如果说在启蒙的世界观下,人们尚且认为世界历史的发展具有目的性,那么在1793年路易十六被送上断头台、1794年雅各宾派开启恐怖统治,法国大革命进入暴力阶段之后,席勒对历史的考察也不再诉诸追寻统摄一切的纯粹理智,而是在承认历史的无序中,寻找并捍卫历史观察者自身的独立与自由。这是席勒的崇高美学在世界历史中的运用,也是席勒最后想要构造的戏剧幻影的目的。在写作于1796年前后、发表于1803年的《论崇高》(Über das Erhabene)中,席勒说:“因此,让被错误理解的宽容与使人松弛和软弱的审美趣味见鬼去吧,这种审美趣味必然给那副严峻的面孔罩上一层面纱,为了讨好感性,就撒谎说在安康与品行高尚之间存在和谐,而这在现实当中连影子都没有。”也即,之前的舞台幻象实际上只是为世界历史的严肃面孔蒙上了一层纱,而戏剧或悲剧的真正目标,就在于我们能够借助舞台,直视世界历史的无序与混乱,将悲剧视为“命运的预防针”(Inokulation des Schicksals),同时将其作为实现历史认识与个体自由的媒介,确认主体之独立于舞台的、超然于历史的自由。

四

在讲座的第四部分,毛明超老师讲解了席勒如何运用歌队反对自然主义,以艺术语言中断共情。席勒悲剧美学的一个重要案例,就是发表于1802年的诗体悲剧《墨西拿新娘》(Die Braut von Messina)及其前言《试论歌队在悲剧中的运用》(Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie)这一尚未被译为汉语的关键理论文本。

▴

Die Freiheit in der Gestalt Klärchens erscheint Egmont im Traum

Friedrich Wilhelm von Schadow

▴

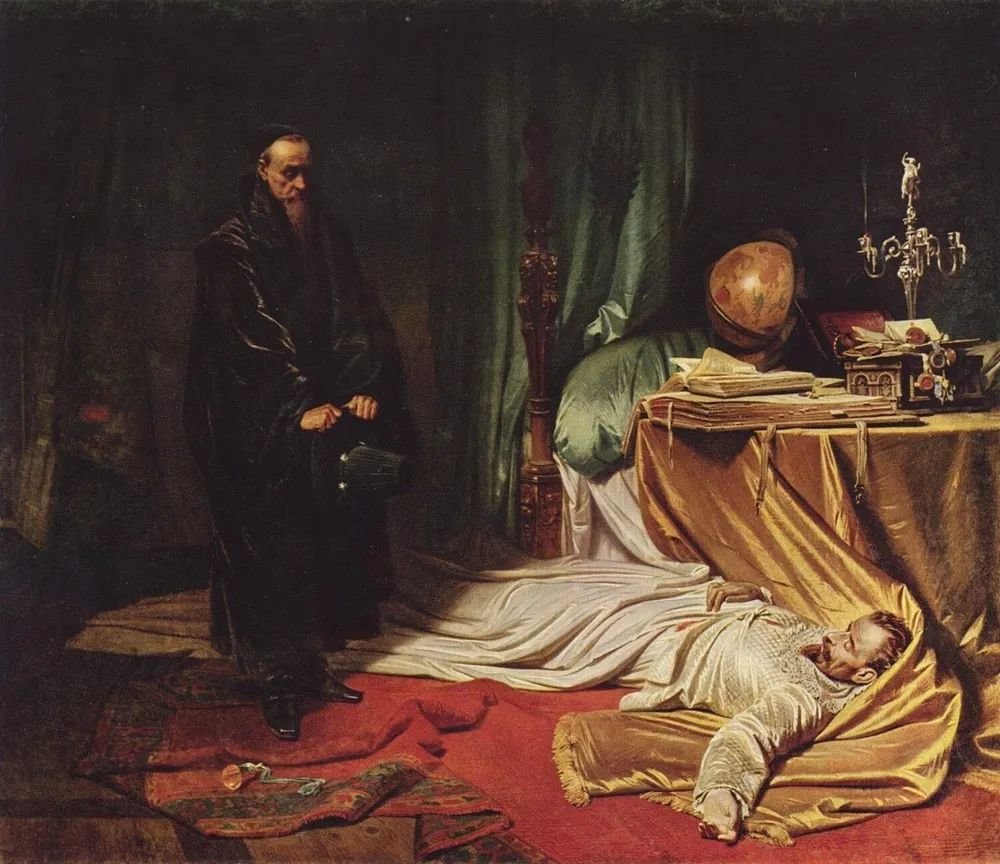

Seni at the dead body of Wallenstein

Karl von Piloty, 1855

席勒认为,真正的艺术并不希望构建一种转瞬即逝的、幻梦中的道德世界,反而是通过打破舞台幻境,才能让人获得真正的自由。因此,席勒首先拒绝了舞台对历史乐观主义的虚假承诺。例如,他在1796年改编歌德的《哀格蒙特》时,不仅将其中神显的情节转为主体视角下的叙事元素,还将戏剧末尾原本的“胜利交响曲”改为了“战争音乐”。更为重要的是,席勒要求悲剧在舞台上向自然主义“公开宣战”,将在传统幻象剧中所不能容忍的非日常元素重新引回戏剧,让戏剧的幻景标示为幻景。也即,席勒希望揭示戏剧与观众之间的距离,以使观众体验情感冲动的同时,避免陷入全然的共情,而意识到自身是独立于戏剧的理性存在,从而在这一区分中实现对戏剧幻象的超越,证实自我精神的自由。

因此在戏剧创作上,席勒首先取消了蕴含写实要求的“三一律”,重新引入诗体替换日常语言,最后引入了歌队。这意味着,席勒在取消了戏剧对日常的描绘的同时,进一步将其完全艺术化,让身处日常生活的人能在观察艺术的同时,避免与艺术同化。在《试论歌队在悲剧中的运用》(Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie)中,席勒指出,引入合唱是戏剧回归其艺术本质的决定性步骤。对于观众而言,歌队的作用即便只是“公开、坦率地向艺术中的自然主义宣战”,也可以成为“一堵环绕着悲剧四周的活生生的墙,将悲剧与现实世界隔离开来,以此维护它的理想阵地与诗学自由”。

举例而言,在《墨西拿的新娘》这一出发生在意大利西西里岛的悲剧中,合唱队有如下两行唱词:“我们坐守家园竟成了贱民,乡土未能庇护自己的子孙。”这两行诗所采用的四音步双行押韵体(Knittelvers),与《华伦斯坦的军营》的格律一样,源于15世纪至17世纪早期的德语诗歌。可见,这两行诗以形式要素揭示自身的艺术特质,与舞台设置的场景相区分,显然是写给台下的德国观众,引导其在欣赏悲剧的同时,意识到彼时的德意志正因拿破仑的侵扰而四分五裂。因此,在这部戏剧当中,歌队的作用不仅在于推动或评述情节,更重要的是作为一种非自然语言式的、非惯常情节式的戏剧元素,使观众从戏剧幻象或共情中抽身出来,看到历史的无序,忆及德意志自身的状况,也即,在舞台上塑造舞台外的理想观众。

作为总结,毛明超老师引用了席勒《审美教育书简》的第九封信:“真理在幻象中继续存在,原型从仿制品中又恢复原状。”戏剧在以幻象展露其艺术性的同时,实际上也在接近乃至保存更高的真实,这也是艺术和审美教育的价值所在:用“高尚的、伟大的、精神丰富的形式”围绕世人,“直到假象胜过显示,艺术胜过自然为止”。

▴

谷裕教授为毛明超老师颁发聘书

在评议环节,谷裕教授提到,毛老师从某个概念出发,把不同名家的对话联系起来,层次丰富地揭示了问题的不同层面,这一切入问题的方式很值得学习。而在研究方向上,德语的古典或经典文学是中国学术界的巨大空白,对于歌德和席勒等名家的翻译较多,但系统研究还未真正展开。因此,毛老师的研究是一个非常好的开端,也为其他学者带来了很多启示。